「生前整理」という言葉を聞いて、少しドキッとしませんか?

──もしあなたが50代で、親の介護や子どもの独立、住宅ローンの見直しなどを意識し始めているなら、

このテーマはまさに“あなたのこれから”に関わる話です。

「生前整理なんてまだ早い」「終活はもう少し先でいい」

そう思いながら、部屋の隅やパソコンの中に“手をつけられないモノ”が増えていませんか?

実は、それこそが未来への小さな“負担の芽”なんです。

生前整理は「死を意識するための準備」ではなく、

「これからを心地よく生きるための整理」。

50代の今だからこそ、体力も判断力もあり、自分の意志で暮らしをデザインできます。

そして、早く始めた人ほど「やってよかった」と口を揃えます。

もしこのまま何もせずに過ぎていけば──

あなた自身が困るだけでなく、家族が“どこに何があるか分からない”まま、

混乱や後悔の中で向き合うことになるかもしれません。

けれど今、この瞬間から始めれば、家族に安心を、あなたには自由を取り戻せるのです。

この記事では、そんな「50代の生前整理」を、モノ・資産・心・家族・未来の順に整理しながら、

ストーリー形式でやさしく解説していきます。

きっと、あなたの“これから”を整えるヒントが見つかるはずです。

👉 目次を見て必要なところから読んでみてください。

- なぜ「50代」での生前整理が今こそベストなのか

- 50代から始める生前整理:まず“モノ”から手をつけるステップ

- 身の回りをスッキリに:片付けの基本ルール(不要・保留・保管)

- デジタル資産・写真・スマホ・PC内の整理術

- 売れるモノ・譲れるモノ・処分すべきモノの見極め方

- 資産目録の作成:預貯金・株式・不動産・会員権など

- 契約・保険・年金・ローン・借金の情報整理

- 遺言書・エンディングノートの準備:想いを残す書き方と共有方法

- 思い出の品・アルバム・手紙の整理とデジタル化

- 家族との会話を促す:整理がきっかけになるコミュニケーション術

- 「ありがとう」を伝えるために:遺すメッセージ・動画・手紙

- 住まい・暮らし方の見直し:downsizing・リフォーム・地方移住も視野に

- 見直すべきライフプランと予算:老後資金・介護・保険の観点から

- 整理後のメンテナンス計画:3年・5年・10年スパンでの見直しルーチン

- 専門業者・サービス活用・料金の目安

- まとめ:50代で始める生前整理が「人生の豊かさ」を生む理由

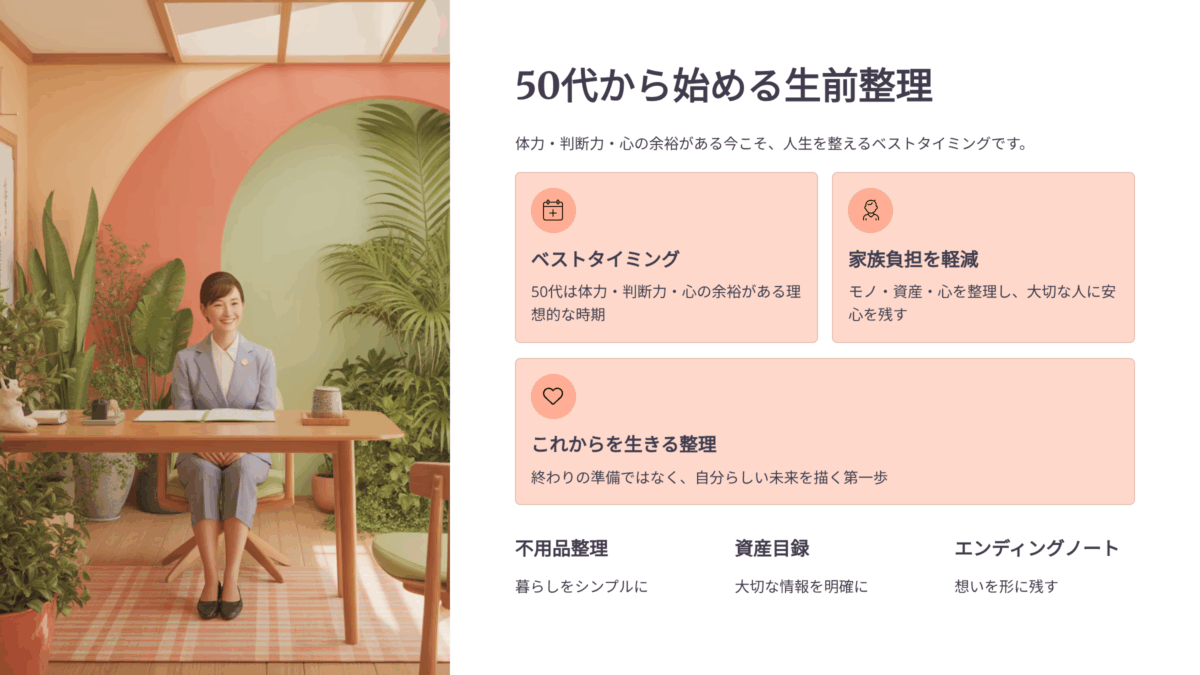

なぜ「50代」での生前整理が今こそベストなのか

「生前整理」と聞くと、「まだ早い」と感じる人も多いかもしれません。

でも、50代の今こそが──実は“ベストなタイミング”なのです。

50代が生前整理を始めるメリット:体力・時間・心の余裕があるうちに

「まだ元気だから大丈夫」と思っていたのに、親の介護が急に始まったり、自分の体調が変化したり…。

そんな変化が訪れるのが、まさに50代です。

私の知人・佐藤さん(52歳)は、仕事も家庭も落ち着いてきた頃、「老前整理」と「終活」の違いを調べるうちに、生前整理を始めました。

最初は「不用品整理」程度の気持ちだったそうですが、思いのほか自分の心までスッキリしたといいます。

生前整理を50代で始める最大のメリットは、「体力・時間・心の余裕」があること。

60代・70代になると、片付けそのものが肉体的に負担になりますし、判断力も少しずつ鈍ります。

いまなら「本当に必要なモノ」と「もう手放していいモノ」を、自分の意思で整理できます。

さらに、「資産目録」や「契約書整理」など、頭を使う作業も落ち着いて行えるのがこの年代の強み。

未来の自分と家族のために、一歩踏み出すチャンスなのです。

「生前整理」と「老前整理/終活」との違いを理解する

「老前整理」や「終活」と聞くと、少し“人生の終わり”を意識してしまうかもしれません。

でも「生前整理」は、それとは少し違います。

老前整理が「老後に備えるための片付け」、終活が「人生の最終章を準備すること」だとすれば、

生前整理はもっと前向きな行為──「これからをより良く生きるための整理」です。

例えば、スマホやパソコンの中の写真をデジタル化して整理するのも立派な生前整理。

お気に入りのアルバムを作りながら、家族との思い出を再確認する時間にもなります。

それは“終わりの準備”ではなく、“これからの暮らしを豊かにする”ための行動なのです。

50代特有のライフイベント(親の介護・子の独立・住宅ローン)と整理のタイミング

50代は、人生の節目が重なる年代です。

親の介護、子どもの独立、住宅ローンの完済──どれも大きな転機であり、暮らしの見直しが必要になります。

たとえば、親の介護を経験した方の多くが口にするのは「自分のときは家族に負担をかけたくない」という言葉。

まさにその想いが「家族負担を減らす」生前整理の出発点です。

また、子どもが独立して家が広く感じるようになったとき、

“住まい見直し”のチャンスが訪れます。

「使っていない部屋をどう活かすか」「モノを減らして軽やかに暮らすか」──

50代だからこそ現実的に考えられるテーマです。

さらに、住宅ローンや保険契約、年金の見直しも、この時期に整理しておくと安心。

契約書類をまとめておけば、後々の「契約書整理」や「資産管理」が格段にスムーズになります。

50代での生前整理は、“過去を片付けること”ではなく、“これからの生き方を整えること”。

体も心も動かせる今こそ、自分と家族のために最良の一歩を踏み出せる時期なのです。

50代から始める生前整理:まず“モノ”から手をつけるステップ

「生前整理」と聞くと、資産や書類を思い浮かべる方も多いですが、最初の一歩は“モノ”から始めるのがおすすめです。

実はこの「身の回りの片付け」が、心を整える第一歩になるのです。

身の回りをスッキリに:片付けの基本ルール(不要・保留・保管)

あなたの部屋にも、「いつか使うかも」と思って残しているモノ、ありませんか?

でもその“いつか”は、意外とやってこないものです。

私の友人の美香さん(55歳)は、週末ごとに少しずつ「不要・保留・保管」の3つの箱に分けて整理を進めました。

ポイントは、「思い切りすぎないこと」。

迷ったら“保留ボックス”に入れて、1か月後に再判断する──それだけで片付けのストレスがぐっと減ります。

このルールを守るだけで、不用品整理が効率的になり、「モノに支配されない暮らし」が実現できます。

片付けを終えた部屋に立つと、不思議と頭の中までスッキリするのを感じるはずです。

デジタル資産・写真・スマホ・PC内の整理術

いまや「生前整理」は、デジタルの中にも広がっています。

写真データ、SNSのアカウント、オンライン契約、クラウドに保存された書類…。

これらは「目に見えない資産」として、きちんと整理しておく必要があります。

まずは、スマホやパソコンのフォルダを開いてみましょう。

不要な写真やスクリーンショットを削除し、大切な思い出写真はバックアップを取っておく。

アプリやパスワードを一覧化しておくと、家族が後から困ることもありません。

特に、オンラインバンクや定期課金などの契約書整理は忘れがち。

エクセルやノートにまとめるだけで、自分でも資産目録を作る第一歩になります。

これも立派な「デジタル生前整理」です。

売れるモノ・譲れるモノ・処分すべきモノの見極め方

50代の整理では、「ただ捨てる」ではなく「どう手放すか」がポイントです。

リサイクルショップやフリマアプリで“売れるモノ”を探してみると、意外な掘り出し物が見つかることも。

また、思い出品や趣味の道具は、誰かに“譲る”ことで心が軽くなる場合もあります。

一方で、「誰にも必要とされないモノ」は、きちんと感謝して手放す。

“処分する勇気”こそが、次のステージへ進む原動力です。

整理が進むにつれて、あなたの心にも不思議と余白が生まれます。

その余白こそが、次に整理すべき“書類や資産”へとつながっていくのです。

モノを整えることは、過去と未来をつなぐ作業です。

そして、50代の今だからこそ、手と心を動かすエネルギーがあります。

焦らず、1日1か所──それが未来の安心をつくる最短ルートです。

書類・資産・契約を整理する:家族に負担を残さないために

生前整理の中でも、多くの人が後回しにしてしまうのが「書類」と「資産」の整理です。

けれど、これこそが“家族への思いやり”の象徴とも言える大切なステップ。

あなたが元気なうちに整えておけば、将来、家族が迷わずに済むのです。

資産目録の作成:預貯金・株式・不動産・会員権など

資産といっても、すべてを完璧に整理する必要はありません。

まずは、「自分がどんな資産を持っているのか」を“見える化”するところから始めましょう。

たとえば──

- 銀行や証券会社の口座

- 不動産(自宅・土地・駐車場など)

- 会員権・積立・企業年金

- 保険の契約情報

これらを一覧にまとめると、それだけで安心感が生まれます。

実際に「資産目録」を作ってみると、自分でも忘れていた小さな積立や古い契約が見つかることも。

それを確認することで、今後の資産運用や相続対策にもつながります。

紙で作るのも良いですが、最近はエクセルやクラウドで管理する人も増えています。

デジタル化しておけば、家族が共有しやすく、更新も簡単です。

契約・保険・年金・ローン・借金の情報整理

書類の整理で意外に大変なのが、「契約書整理」です。

保険、年金、住宅ローン、カードローン──さまざまな契約が、引き出しの中で眠っていませんか?

50代のうちに、それらをカテゴリー別に分けておきましょう。

- 保険関係:生命保険・医療保険・介護保険

- 年金関係:国民年金・企業年金・確定拠出年金

- ローン・借金関係:住宅・車・クレジット

「どこの会社で契約しているか」「いつまで支払いがあるか」「家族が把握しているか」を明確にするだけで、家族負担は大幅に減ります。

また、不要になった契約を見直せば、無駄な支出を減らすこともできます。

契約内容を一覧表にまとめておくと、後からエンディングノートに転記するのもスムーズです。

遺言書・エンディングノートの準備:想いを残す書き方と共有方法

資産や契約の整理を終えたら、次は“想い”の整理です。

遺言書やエンディングノートは、単なる法的書類ではなく、あなたの「生き方の記録」でもあります。

遺言書は、財産の分配を明確にするための法的文書。

一方、エンディングノートは、医療や葬儀の希望、家族へのメッセージなどを自由に記す“心のノート”です。

例えば、

「あの時計は息子に」「アルバムは娘に」

「介護が必要になったときは、こうしてほしい」

──そんな想いを丁寧に書き残しておくだけで、家族の迷いを減らし、心の整理にもつながります。

書き方に正解はありません。

大切なのは、“あなたの気持ち”が伝わること。

そして、完成したら“家族に共有する”ことを忘れないでください。

「どこに保管してあるか」を伝えるだけで、あなたの生前整理は“生きた情報”になります。

書類と資産を整理することは、過去を整えることではなく、家族の未来を守る行為。

「自分がいなくても大丈夫」と言える安心感は、何にも代えがたい財産です。

今日から一枚ずつ、あなたの想いを形にしていきましょう。

心と家族とのつながりを整理する:人生を振り返る時間を

生前整理は「モノ」や「資産」だけでなく、“心”の整理でもあります。

長い人生を振り返りながら、「誰と」「どんな時間を」過ごしてきたのかを見つめ直す。

それは、50代という人生の節目にこそできる、深く温かな時間です。

思い出の品・アルバム・手紙の整理とデジタル化

押し入れの奥に眠るアルバムや、古い手紙の束。

それらは、あなたの人生の物語そのものです。

けれど、長く放置しておくと色あせたり、見返す機会を失ってしまいます。

私の同僚・由美さん(54歳)は、古い写真をスキャンしてデジタル化する作業を始めました。

「懐かしい写真を見ながら、家族と語り合う時間が増えた」と微笑んでいました。

デジタル化することで、スペースも取らず、家族で簡単に共有できるようになります。

また、どうしても捨てられない「思い出品」は、写真に撮って記録しておくのもおすすめ。

“形”を残すのではなく、“記憶”を残す──それが心の整理の第一歩です。

家族との会話を促す:整理がきっかけになるコミュニケーション術

生前整理は、家族との会話のきっかけにもなります。

たとえば、アルバムを開きながら「このときは楽しかったね」と話すことで、自然と心の距離が近づく。

「何を残すか」「どう生きたいか」というテーマは、家族の絆を深める最高の話題なのです。

特に、親の介護や自分の老後について話すのは、なかなか勇気がいりますよね。

でも、整理という行動を通してなら、自然にその話題を切り出せます。

「これからの住まい、どうしようか?」

「もしもの時、どんな風にしてほしい?」

そんな会話を重ねるうちに、お互いの想いを知ることができます。

それは、家族の安心を育てる“コミュニケーションの整理”でもあるのです。

「ありがとう」を伝えるために:遺すメッセージ・動画・手紙

モノや資産の整理が終わったら、最後に整理すべきは「感謝の気持ち」。

この“心の贈り物”が、何よりも家族の心を支えます。

最近では、スマホで動画メッセージを残す人も増えています。

形式ばった遺言書とは違い、「ありがとう」「おつかれさま」と素直に言える方法です。

声や表情が残ることで、あなたの存在をリアルに感じてもらえます。

もちろん、手書きの手紙も素敵です。

便箋にペンを走らせながら、「今までありがとう」と綴る時間は、自分自身の心の整理にもなります。

心の整理は、“過去と未来をつなぐ橋”。

家族との思い出を整え、感謝を形にすることで、あなたの生前整理は本当の意味で完成します。

そしてその先には、「これからの人生をどう生きたいか」を考える新しい扉が開いていくのです。

50代だからできる“未来を見据えた整理”:これからの暮らしを描く

ここまで整理を進めてきたあなたは、きっと気づいているはずです。

生前整理とは、“終わりの準備”ではなく、“これからをどう生きるか”を描く行為だということに。

50代という今だからこそ、これからの暮らしをデザインする力があるのです。

住まい・暮らし方の見直し:downsizing・リフォーム・地方移住も視野に

片付けを終えた家の中を見渡すと、「思っていたより広い」と感じるかもしれません。

子どもが独立し、使わなくなった部屋がある──それは、暮らしを見直すチャンスです。

たとえば、「downsizing(ダウンサイジング)」という考え方。

広すぎる家を手放して、コンパクトな住まいに移ることで、生活コストや管理の負担を軽くできます。

また、リフォームでバリアフリー化するのも将来の安心につながります。

最近では、地方移住や二拠点生活を選ぶ50代も増えています。

自然の中で暮らしながら、仕事も趣味も両立させる。

そんな「住まい見直し」は、単なる引っ越しではなく、“新しい人生の整理”なのです。

見直すべきライフプランと予算:老後資金・介護・保険の観点から

50代の生前整理では、「モノ」や「書類」だけでなく、ライフプランの整理も欠かせません。

老後資金、介護、保険──これらを見直すことで、将来への不安がぐっと軽くなります。

たとえば、

- 老後資金は「生活費+医療費+ゆとり費」でシミュレーション

- 保険は「今の自分に本当に必要な保障内容か」を再確認

- 介護に備えて「どんな施設やサービスを利用したいか」を考える

こうして予算と生活設計を見直すことは、“自分の未来を守る整理”そのものです。

家計をスリムに整えることは、心の安心と自由を生み出します。

整理後のメンテナンス計画:3年・5年・10年スパンでの見直しルーチン

生前整理は一度やって終わりではありません。

暮らしも、家族の状況も、時とともに変わっていきます。

だからこそ、「定期的な見直し」が大切です。

おすすめは、「3年・5年・10年スパン」でのメンテナンス計画。

| 見直し周期 | 主な項目 |

|---|---|

| 3年ごと | モノ・書類・デジタルデータの更新 |

| 5年ごと | 資産・契約・保険の再確認 |

| 10年ごと | 住まいやライフプランの見直し |

こうしたルーチンを決めておくと、整理が“暮らしの習慣”になります。

気づけば、人生そのものがシンプルで整ったものになっていくでしょう。

生前整理は、“終わらせる”ためではなく、“生きるため”の整理。

50代のあなたには、まだ描ける未来がたくさんあります。

心も家も軽くして、これからの人生をもっと自由に楽しんでいきましょう。

専門業者・サービス活用・料金の目安

「生前整理を始めたいけれど、どこまで自分でできるのか分からない」──

そんなときに頼れるのが、専門業者や生前整理サービスです。

プロの手を借りることで、負担を減らし、効率的に整理を進めることができます。

片付け専門業者・生前整理サービスの選び方と注意点

最近では、「生前整理アドバイザー」や「片付け専門業者」など、さまざまなサービスが登場しています。

選ぶときのポイントは、「実績・料金・信頼性」の3つです。

まず、公式サイトで過去の実績や口コミをチェックしましょう。

「丁寧に対応してくれた」「家族にも安心だった」といった評判が多い業者は信頼できます。

また、「生前整理」「老前整理」「不用品整理」のいずれに強いかも確認しておくと安心です。

注意したいのは、見積もり時の“追加料金”。

作業当日に「思ったよりモノが多い」などの理由で金額が上がるケースもあるため、

契約前に「追加費用が発生する条件」を必ず確認しておきましょう。

さらに、貴重品の扱いや個人情報の管理にも注意が必要です。

デジタル化の作業を依頼する場合は、データの取り扱い方もチェックしてください。

料金の目安:物量・部屋タイプ別の費用と節約ポイント

生前整理サービスの料金は、「部屋の広さ」と「モノの量」で変わります。

以下は一般的な目安です(2025年時点の相場)。

| 部屋タイプ | 料金目安 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 1K〜1LDK | 約3〜8万円 | 半日〜1日 |

| 2LDK〜3LDK | 約10〜20万円 | 1〜2日 |

| 戸建て(4LDK以上) | 約25〜40万円 | 2〜3日 |

節約ポイントは、「自分でできる範囲を事前に片付けておく」こと。

たとえば、不用品を事前に仕分けしておけば、作業量が減り費用も抑えられます。

また、複数業者から相見積もりを取ると、料金の比較もしやすくなります。

自分でできる範囲とプロに任せる範囲の見極め方

「全部自分でやるのは無理。でも、全部業者に任せるのも不安」──

そう感じる方が多いのではないでしょうか。

そこで大切なのが、“自分でできる範囲”と“プロに任せる範囲”の見極めです。

自分でできる範囲は、思い出品や衣類など“感情が伴うモノ”。

一方で、重い家具の搬出や大量の不用品処分、倉庫・納戸の整理はプロに任せた方が安全です。

また、資産目録の作成や契約書整理、遺言書やエンディングノートの書き方など、

専門知識が必要な部分は、行政書士や生前整理アドバイザーに相談するのも一つの方法です。

生前整理は、「一人で抱え込まない」ことが何より大切です。

信頼できる専門家に少しだけ手を借りることで、驚くほどスムーズに進むはず。

あなたのペースで、あなたらしい整理を進めていきましょう。

まとめ:50代で始める生前整理が「人生の豊かさ」を生む理由

ここまで読み進めてきたあなたは、もう感じているでしょう。

生前整理とは「終わりの準備」ではなく、「これからの人生を豊かにするための整理」。

50代の今だからこそ、その意義を深く実感できるのです。

生前整理を通じて得られる「自分らしい暮らし」の実現

生前整理を進めていくうちに、あなたの暮らしは確実に変わっていきます。

モノが減ることで、空間が整い、心にも余裕が生まれる。

資産や契約を見直すことで、将来への不安が減り、“今”を大切に生きられるようになる。

そして何より、あなたが選び抜いたモノや人との関係が、

「これが自分らしい暮らしだ」と思える日常をつくってくれます。

それは、50代からの人生を軽やかにする最高のギフトです。

家族に“残す負担”を減らし、未来に“渡す安心”を作る

生前整理の真の価値は、家族への思いやりにあります。

あなたが整えた書類や資産目録、エンディングノートは、

「残す負担」ではなく、「渡す安心」に変わるのです。

親の介護や相続の経験を通して、

「自分のときは家族に迷わせたくない」と感じた人は少なくありません。

その想いを行動に変えられるのが、50代という今の時期。

あなたが整えた一冊のノートが、未来の家族を支える道しるべになります。

今この瞬間から始めるための3つのアクション

「やらなきゃ」と思っていても、最初の一歩がなかなか出ないもの。

そんなあなたにおすすめの“3つのアクション”を紹介します。

- 1日10分だけ、引き出しを1つ整理してみる

──完璧を目指さず、小さな達成感を積み重ねましょう。 - 資産や契約を一覧にして、エンディングノートの下書きを作る

──未来の自分と家族へのプレゼントになります。 - 「ありがとう」を言いたい人に、今日ひとこと伝える

──それだけで心の整理が始まります。

50代の生前整理は、“人生を見直す”ための贅沢な時間。

過去に感謝し、今を整え、未来へ希望をつなぐ──

そのプロセスの中で、あなた自身の“豊かさ”が静かに育っていきます。

焦らず、少しずつ。

今日からあなたの「新しい人生の整理」を始めてみませんか?

一緒に、穏やかで自由な50代の未来を描いていきましょう。