「最近、“生前整理”という言葉をよく聞くけれど、まだ自分には関係ない」と感じていませんか?

仕事も家庭も落ち着き、これからの人生をゆっくり楽しもうとしているあなた──

そんなあなたこそ、このテーマに最も近い場所にいます。

家の中には思い出の品が増え、パソコンやスマホには写真やデータがあふれる。

「もし自分に何かあったら、家族が困るかもしれない」

そう思っても、何から手をつけていいかわからない。

その戸惑い、痛いほどよくわかります。

今、日本では少子高齢化や核家族化が進み、遺品整理や相続トラブルで家族が悩むケースが急増しています。

だからこそ、生前整理は“終わりの準備”ではなく、“これからを心地よく生きるための整理”として注目されているのです。

もし今、このまま先延ばしにしてしまえば──

モノだけでなく、心の中の「整理できない想い」まで溜まってしまうかもしれません。

でも、一歩踏み出せば、過去と向き合いながら“新しい生き方”が見えてきます。

この記事では、実践的なステップから年代別のポイント、注意すべきデメリットまで、わかりやすく解説しています。

あなたの人生を整えるヒントが、きっとここにあります。

目次を見て必要なところから読んでみてください。

② SEO的に最強のタイトル案(口コミ・評判・レビュー入り/自然な日本語)

生前整理の口コミ・評判・レビュー徹底ガイド|家族が安心する実践ステップと注意点を解説

生前整理は本当に必要?口コミ・評判・レビューからわかるメリットと後悔しない進め方

【体験者の口コミ・評判・レビューまとめ】生前整理で人生が変わる?始め方・費用・注意点を徹底解説

③ メタディスクリプション(キーワード・共起語を自然に多用)

生前整理の口コミ・評判・レビューをもとに、実践的な進め方やメリット・デメリットをわかりやすく紹介。

遺品整理・老前整理との違い、財産目録の作り方、デジタル遺品の整理、寄付・処分の方法まで網羅。

エンディングノートや相続トラブルの回避策も解説し、家族の負担を減らしながら「自分らしく生きる整理術」を提案します。

ご希望があれば、これに基づいて

✅【タイトル+導入文+メタ情報】をWordPress用に最適化したHTML形式で出力

も可能です。

次にそれを出しますか?

You have not enough Humanizer words left. Upgrade your Surfer plan.

あなた:

この記事の最重要ポイントを3つ簡潔にまとめてください。できるだけ文字数は少なく。

相続SEO記事作成 の発言:

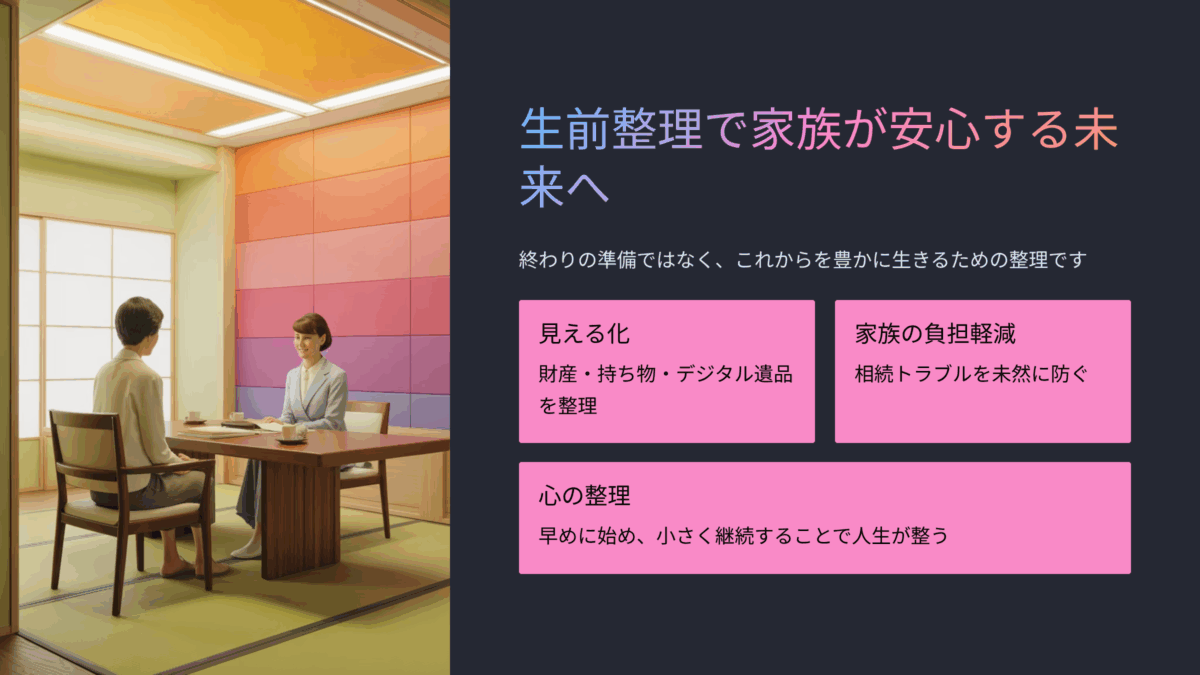

生前整理は“終わりの準備”ではなく、“これからを豊かに生きるための整理”。

財産・持ち物・デジタル遺品を見える化し、家族の負担と相続トラブルを防ぐ。

早めに始め、小さく継続することで心と人生が整う。

- 生前整理とは何か

- 生前整理の定義と背景

- 遺品整理・老前整理との違い

- 少子高齢化・核家族化がもたらす家族の負担

- 自分自身の「人生を整える」意味合い

- 主なメリット(家族負担軽減・相続トラブル回避など)

- 主なデメリットと注意点(費用・体力・悪徳業者リスク)

- 人生の節目(定年・子どもの独立など)

- 若いうちから始めるメリット

- ステップ1:自身の持ち物・財産を見える化(財産目録・デジタル整理)

- ステップ2:残すもの・手放すものを仕分ける

- ステップ3:家族との対話・エンディングノート・遺言書の準備

- ステップ4:処分・譲渡・寄付の方法(モノ・データ)

- ステップ5:定期的な見直しと更新

- 20〜40代で行う生前整理:メリットと具体例

- 50〜60代・定年後に行う生前整理:焦らず準備を進める方法

- 単身世帯・子どもがいないケース:整理のポイント

- 整理して終わりではなく、これからをどう生きるかを描こう

- 今日からできる “10分チェック” リスト

生前整理とは何か

生前整理の定義と背景

「もし、自分に何かあったら、家族に迷惑をかけてしまうかもしれない」──そんな不安を、ふと感じたことはありませんか?

クローゼットの奥にしまった古い写真、もう使っていない口座、誰にも見せたことのない日記…。

それらが“あなたの歴史”である一方で、“遺族にとっての負担”になることもあります。

実は、こうした不安を前向きに整理する動きが「生前整理」です。

生前整理とは、生きているうちに自分の財産や持ち物、デジタル遺品などを整理・見直すことを指します。

「終活」の一部として語られることもありますが、単なる片づけではありません。

自分の人生を振り返り、これからをどう生きるかを見つめ直すプロセスでもあるのです。

かつては“死の準備”というネガティブな印象もありました。

しかし近年では、身軽に生きるための「前向きな整理」として、多くの人が関心を持ちはじめています。

特に50代・60代の方にとっては、定年や子どもの独立といった節目に合わせて始める方が増えています。

私自身も、両親の遺品整理を経験したとき、

「もっと早く話しておけばよかった」と感じたことがきっかけで、生前整理を考えるようになりました。

残すもの・手放すものを自分で選ぶこと──それが、人生の主導権を取り戻すことにつながるのです。

遺品整理・老前整理との違い

「生前整理」と似た言葉に、「遺品整理」や「老前整理」があります。

それぞれの違いを整理しておきましょう。

| 用語 | タイミング | 主な目的 |

|---|---|---|

| 遺品整理 | 亡くなった後に遺族が行う整理 | 遺族の負担軽減・相続手続きのため |

| 老前整理 | 高齢期を見据えて身の回りを整理 | 生活をシンプルに、介護や引っ越しに備える |

| 生前整理 | 年齢を問わず、自分の意思で整理 | 人生の再点検・家族への思いやり |

遺品整理は“他人が行う整理”、

老前整理は“老いの準備”、

そして生前整理は、“自分のための生き方の整理”です。

生前整理の特徴は、心とモノの両方を整えること。

財産目録を作ることで相続トラブルを防ぎ、

同時に自分の価値観を見つめ直すことで、「今、本当に大切にしたいもの」に気づけます。

たとえば、

「このピアノは孫に譲りたい」

「使っていないブランドバッグは寄付に回そう」

そうした決断を自分の意思で下せるのが、生前整理の大きな魅力です。

整理を終えた後、部屋も心も驚くほど軽くなります。

“過去の荷物”を片づけることは、

“これからの人生”を軽やかに歩むための第一歩なのです。

なぜ今「生前整理」が注目されるのか

少子高齢化・核家族化がもたらす家族の負担

「うちの親の荷物、どうしよう…」──そんな声を耳にすることが増えました。

日本では少子高齢化が進み、核家族化によって“親の家を片づける人”がいない時代に突入しています。

実際、遺品整理の現場では、遠方に住む子どもが仕事を休んで片づけに追われるケースも少なくありません。

高齢の親が急に亡くなり、

「どこに財産があるのかわからない」「どの銀行に口座があるのか不明」──そんな相続トラブルが起きるのも、この背景にあります。

残された家族が慌てて処理しようとすると、心身の負担は計り知れません。

だからこそ、「生前整理」は“家族への思いやり”として注目されているのです。

生きているうちに財産や持ち物、デジタル遺品を整理し、エンディングノートに記しておく。

たったそれだけで、家族の不安はぐっと軽くなります。

私の知人の女性は、70歳を前にして生前整理を始めました。

「自分がいなくなったあと、娘に迷惑をかけたくない」との思いからでした。

結果、娘さんから「お母さんらしいね」と感謝され、

今では母娘で一緒に“人生の整理”をする時間を楽しんでいるそうです。

「生前整理」は、親子の絆をもう一度結び直すきっかけにもなるのです。

自分自身の「人生を整える」意味合い

「生前整理=死の準備」と考える人は少なくありません。

しかし本質は、“生き方の再設計”にあります。

人は誰でも、モノや思い出に囲まれて生きています。

けれど、その中には「もう自分を支えていないモノ」もありますよね。

たとえば、若い頃に買ったスーツや昔の恋人との写真──それらを見つめ直すことで、

「これからの人生で何を大切にしたいか」が見えてきます。

生前整理は、まさに「心の棚卸し」。

持ち物を仕分ける過程で、自分の価値観や生きる目的が明確になっていくのです。

さらに、整理を進めるうちに、

「これを寄付したら誰かの役に立つかも」

「この思い出は形を変えて残そう」

といった新しい行動が生まれます。

つまり、生前整理は“終わりの支度”ではなく、

“これからを軽やかに生きる準備”です。

過去を整理することで、未来が見える。

それが、今「生前整理」が多くの人の心を惹きつけている理由なのです。

生前整理のメリット・デメリット

主なメリット(家族負担軽減・相続トラブル回避など)

「生前整理って、実際にやるとどんな良いことがあるの?」

そう思う方も多いでしょう。

実は、メリットは“心の整理”と“家族の安心”の両方にあります。

まず大きいのは、家族の負担を減らせること。

亡くなった後の遺品整理は、想像以上に大変です。

家一軒分の持ち物を短期間で処分し、財産の所在を探し、相続手続きを行う──。

遺族にとっては、精神的にも体力的にも重い作業です。

生前整理をしておけば、どの財産を誰に託すかを自分の意思で明確にできます。

財産目録を作っておくことで、相続トラブルの回避にもつながります。

銀行口座、保険、不動産、デジタル遺品(ネット口座やSNSアカウントなど)も含めて整理しておくことで、

「何がどこにあるのか」が一目でわかるようになります。

また、心の面でも大きなメリットがあります。

持ち物を見直すことで、今の自分にとって本当に必要なものが見えてくるのです。

「もう十分頑張ってきた」「これからは身軽に生きよう」と感じられる瞬間が訪れます。

そして何より、生前整理は家族への贈り物でもあります。

「あなたに迷惑をかけたくない」という想いが、確かに伝わるからです。

整理を終えた後、家族と笑顔で過ごす時間が増える──

それが、最大のメリットかもしれません。

主なデメリットと注意点(費用・体力・悪徳業者リスク)

もちろん、生前整理には注意すべき点もあります。

まず、体力と時間がかかること。

長年の持ち物を一気に整理するのは、心身への負担が大きい作業です。

焦らず、少しずつ進めることが大切です。

また、専門業者に依頼する場合は費用面にも注意が必要です。

家財の量や部屋数によっては数十万円になることもあります。

見積もりを比較し、悪徳業者を避けるためにも口コミや評判を必ず確認しましょう。

さらに、感情的なデメリットもあります。

思い出の品を手放すとき、心にぽっかり穴が開くような感覚に陥ることがあるのです。

しかし、それも自然なこと。

“手放す”ことは、“大切なものを再確認する”ことでもあります。

つまり、生前整理のコツは「完璧を目指さないこと」。

一度に全部を片づけようとせず、ステップを踏みながら進めましょう。

デメリットを理解したうえで取り組めば、

生前整理はきっと「心が整う時間」に変わるはずです。

いつから始めるべきか/適切なタイミング

人生の節目(定年・子どもの独立など)

「生前整理はいつ始めればいいの?」──

そう聞かれると、多くの人が「まだ早い」と感じるかもしれません。

でも実際には、“早すぎること”はありません。

多くの人が取りかかるきっかけは、人生の節目です。

たとえば、定年退職・子どもの独立・引っ越し・病気の回復期など。

大きな変化の時期こそ、自分の人生を振り返り、

「これからどう生きたいか」を考える絶好のチャンスです。

私の知人の男性は、定年を迎えた翌年に生前整理を始めました。

「仕事も終わって時間ができたけれど、何をしていいかわからなかった」

そんな不安から、まずはクローゼットの整理を始めたそうです。

すると、昔の写真や手紙が次々と出てきて──

「これまでの自分をようやく受け入れられた」と話してくれました。

生前整理とは、単なる片づけではなく、

“自分の人生を再確認する作業”なのです。

だからこそ、節目を迎えたときこそ始めどき。

モノを整理することで、心も新しいステージへと整っていきます。

若いうちから始めるメリット

意外かもしれませんが、若い世代の生前整理も注目されています。

20〜40代の人が「デジタル遺品の整理」や「財産の見える化」を行うケースも増えているのです。

その理由は、“モノだけでなく情報が増えすぎた時代”だから。

スマホ、クラウド、SNS、オンライン口座──

自分が亡くなった後、それらのデータをどうするのかを考えておくことは、今の時代の「終活」の一部です。

若いうちから生前整理をしておくと、

- 持ち物やお金の流れを把握できる

- 自分の価値観を明確にできる

- 家族やパートナーとの関係を整理できる

といった多くのメリットがあります。

特に30代で始めると、結婚・出産・転職といったライフイベントにも柔軟に対応でき、

「何を優先するか」が見えやすくなります。

生前整理は、“老いの準備”ではなく“生き方のメンテナンス”。

だからこそ、年齢に関係なく、今から少しずつ始めてみましょう。

未来の自分を軽やかに生きるために、

今日、最初の一歩を踏み出すのが一番いいタイミングなのです。

実践!生前整理の具体的な進め方

ステップ1:自身の持ち物・財産を見える化(財産目録・デジタル整理)

「どこから始めればいいのかわからない」──

そんな人がまず最初にやるべきことは、“見える化”です。

自分が何をどれだけ持っているのかを把握する。

これが生前整理の第一歩です。

紙やノートでも、エクセルでも構いません。

家の中を少しずつ見ていきながら、財産目録を作りましょう。

現金・預貯金・不動産・保険・株式といった「財産」だけでなく、

日常の持ち物、貴金属、思い出の品なども記録しておくと整理がしやすくなります。

そして忘れてはいけないのが、デジタル遺品の整理。

スマホやパソコンのデータ、SNSアカウント、サブスクリプションの登録など、

現代では“見えない財産”が増えています。

IDやパスワードを一覧化し、信頼できる家族に伝えるか、エンディングノートにまとめておきましょう。

「見える化」をするだけでも、

「あ、こんなに持っていたんだ」と気づくことが多いはず。

この段階で、すでに心が少し軽くなるでしょう。

ステップ2:残すもの・手放すものを仕分ける

見える化ができたら、次は「選ぶ」ステップです。

残すもの、手放すもの──どちらも“自分の意志で決める”ことが大切です。

判断のコツは、「今の自分にとって必要かどうか」。

思い出の品でも、見返して微笑めるなら残してよし。

見るたびに心がざわつくなら、手放すタイミングかもしれません。

私のある読者さんは、亡くなったご主人の服を10年手放せずにいたそうです。

でも、生前整理をきっかけに一部をリメイクして孫のぬいぐるみにしたところ、

「手放したのに、心は近くに感じられる」と話してくれました。

手放すことは、“別れ”ではなく“再生”なのです。

ステップ3:家族との対話・エンディングノート・遺言書の準備

整理を進めるうえで欠かせないのが、家族との対話です。

生前整理は自分一人の作業ではありません。

家族に伝えることで、相続や財産のトラブルを防ぐことができます。

まずはエンディングノートを活用しましょう。

自分の想い、財産の内容、葬儀の希望などを書き残すことで、

「言いにくいこと」も形にして残すことができます。

さらに、必要に応じて遺言書の作成も検討を。

特に不動産や預金などの相続に関わる財産がある場合、

法的に有効な遺言書を用意しておくことで、家族の安心につながります。

話し合いは、感情的にならないタイミングで行うのがポイントです。

お茶を飲みながら、写真を見返しながら──

「これ、どう思う?」と自然に話を始めてみましょう。

ステップ4:処分・譲渡・寄付の方法(モノ・データ)

手放すと決めたモノは、丁寧に手放すことを意識しましょう。

- 状態の良いものはリサイクルショップやフリマアプリへ

- 思い出の品は写真に残してから処分

- 使わない家財や衣類は、福祉団体や海外支援団体への寄付もおすすめ

デジタルデータも同様です。

SNSやクラウドのデータを削除・整理することで、プライバシーを守れます。

「モノもデータも、未来へきちんとバトンを渡す」──

これが、生前整理の本当のゴールです。

ステップ5:定期的な見直しと更新

一度整理したら終わり…ではありません。

人生は変化するもの。

持ち物も、家族の関係も、価値観も、少しずつ変わっていきます。

1年に一度でもいいので、定期的に見直す習慣を持ちましょう。

「もう使っていない口座はないか」「パスワードが古くなっていないか」など、

チェックリスト形式で確認しておくと安心です。

整理は“完了”ではなく“継続”。

定期的にアップデートすることで、

いつでも「自分らしく整った状態」で生きられるようになります。

それが、生前整理を続ける最大の意味なのです。

年代別・家族構成別のケーススタディ

20〜40代で行う生前整理:メリットと具体例

「生前整理なんて、まだ早い」──そう感じる20〜40代の方も多いでしょう。

でも実は、この世代こそ“整理のスタートライン”に立つタイミングです。

なぜなら、今はモノよりも情報とデジタル財産が増える時代。

SNSアカウント、ネット銀行、クラウドデータ、スマホの写真……。

これらの「デジタル遺品」を放置すると、もしものとき家族が困るケースが少なくありません。

たとえば30代のAさんは、出産をきっかけに生前整理を始めました。

夫と一緒にデジタル目録を作成し、重要なパスワードをエンディングノートにまとめたのです。

すると、「心のモヤモヤがすっきりして、今をより大切に感じられるようになった」と話してくれました。

若いうちに生前整理を行うことで、

- 自分の財産や持ち物を明確にできる

- 家族との会話が増える

- “生き方の軸”を早く確立できる

というメリットがあります。

つまり、生前整理は「死への準備」ではなく、

“今を整えるためのライフメンテナンス”なのです。

50〜60代・定年後に行う生前整理:焦らず準備を進める方法

50〜60代は、生前整理の“本格期”とも言えます。

定年退職や子どもの独立など、人生の転機が重なる時期。

家の中を見渡すと、気づかぬうちにモノがあふれていることもあるでしょう。

ここで大切なのは、「一気に片づけようとしない」こと。

焦りは禁物です。

一度に全部を整理しようとすると、疲れ果ててしまいます。

おすすめは、“エリア別”の整理。

1日目は押し入れ、次はクローゼット、翌週は書類……と、少しずつ進める。

そうすれば、無理なく確実に整理が進みます。

この年代の生前整理では、特に相続や財産管理を意識することが重要です。

財産目録を作り、エンディングノートに家族へのメッセージを残しておきましょう。

「今後の医療や介護についての希望」なども記しておくと、家族が安心できます。

生前整理を終えたあとは、まるで長い旅を終えたような安堵感が訪れます。

「これからの人生を、もっと自由に生きよう」と思えるようになるはずです。

単身世帯・子どもがいないケース:整理のポイント

単身世帯や、子どもがいない方にとって、生前整理は特に大切です。

なぜなら、自分の持ち物や財産を誰が、どのように引き継ぐのかを明確にしておく必要があるからです。

「自分がいなくなった後、誰が部屋を片づけるのだろう」

「大切なコレクションは、どこに託せばいいのか」

そんな不安を抱く方も少なくありません。

この場合、信頼できる友人や親族、専門の行政書士・遺品整理業者に依頼する方法もあります。

また、思い入れのあるモノは寄付や譲渡によって“次の持ち主”に託すのも素敵です。

たとえば、愛読書を図書館に寄贈したり、趣味の道具を後輩に譲ったり──。

あなたの思いは、形を変えて誰かのもとで生き続けます。

さらに、単身者こそ遺言書の準備が欠かせません。

相続人がいない場合、財産は国庫に帰属してしまうことも。

遺言で「この団体に寄付したい」「友人に遺す」などと明確にしておくと安心です。

“自分の人生の責任を自分で完結させる”──

それこそが、単身者の生前整理の本質なのです。

まとめ~生前整理で「残された人生」を豊かに

整理して終わりではなく、これからをどう生きるかを描こう

生前整理を終えたあと、あなたはどんな気持ちになるでしょうか。

おそらく、「ああ、やっと軽くなった」と感じるはずです。

でも、本当の意味での生前整理は、“片づけた瞬間”ではなく、

「これからどう生きるか」を描いたときに完成します。

モノや財産を整理することは、

「自分が何を大切にしたいのか」を知ることでもあります。

それは、まるで人生の航路をもう一度描き直すような作業です。

私の友人の男性は、定年を機に生前整理を始めました。

古いスーツを処分し、机の引き出しを整えたとき、

「本当にやりたかったのは、もう一度絵を描くことだった」と気づいたそうです。

そこから彼は、趣味の絵画教室を開き、今では地域の人気講師に。

生前整理は、“終わりの支度”ではなく、“再スタートの準備”です。

過去を整理し、未来を描く。

その先には、きっと「自分らしく生きる」という新しい人生が待っています。

今日からできる “10分チェック” リスト

最後に、「今日からできる生前整理」をご紹介します。

たった10分でも、人生は少しずつ整っていきます。

✅ 10分でできる生前整理チェックリスト

- 財布やバッグの中を整理してみる

- 使っていない口座やクレジットカードを確認

- スマホの不要な写真・アプリを削除

- 家族に伝えたいパスワードをリスト化

- 思い出の写真を1枚選び、「残したい理由」をメモ

- 1つだけモノを寄付・譲渡する

- クローゼットを開けて、“今着ている服”だけを残す

- ノートに「今後の目標」を3つ書く

- 感謝を伝えたい人にメッセージを送る

- 「明日をどう生きたいか」を一行で書き出す

小さな行動が、やがて大きな安心につながります。

生前整理とは、生きる力を取り戻す整理術です。

過去を整え、今を見つめ、未来へと軽やかに歩む──

そのプロセスこそが、残された人生を豊かにしてくれます。

どうか焦らず、ひとつひとつ進めていきましょう。

あなたの人生は、まだこれから何度でも、美しく整えられるのです。

一緒に、その一歩を踏み出していきましょう。