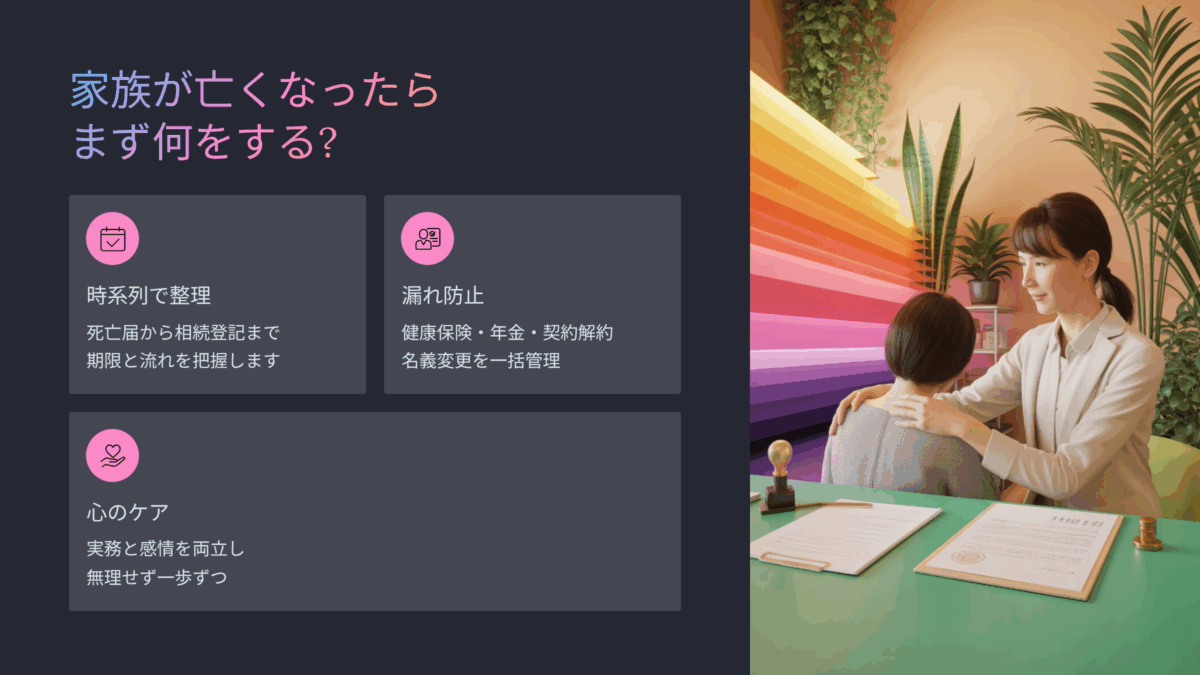

家族が亡くなったあと、何から手をつければいいのか分からない――。

死亡届・火葬許可証・年金・相続登記など、やるべき手続きは多岐にわたります。

このガイドでは、死後の手続きを時系列とチェックリストでわかりやすく整理しました。

目次を見て必要なところから読んでみてください。

- 死後の手続きチェックリスト:まず押さえるべき概要

- 死亡直後~葬儀までにやるべきこと(最初の48時間)

- 役所・保険・年金関連の手続き(7日以内〜2週間以内)

- 契約・サービス解約・名義変更など(1ヶ月以内)

- 相続・名義変更・税務関連の手続き(3ヶ月〜10ヶ月以内)

- こんなときどうする?事例別チェック(配偶者・親・単身者)

- 死亡届・火葬許可証・埋葬費支給の流れ

- 健康保険・年金・介護保険関連の手続き

- 銀行口座・クレジット・光熱費・SNSなどの解約・名義変更

- 不動産・自動車・株式・保険金など「遺産・相続」の手続き

- 専門家に相談すべきケース・手続きを間違えたときのリスク

- 不動産相続登記義務化など法改正ポイント

- オンラインバンキング・電子マネー・SNSアカウントの対応

- 手続きを代行してくれるサービス・費用・メリット・デメリット

- 「手続きを遅らせた」場合のペナルティ・時効・注意点

- 葬儀・手続きの合間に「喪失感」とどう向き合うか

- 家族・親族で手続きを分担するためのチェックリスト活用法

- 手続き完了後の「整理・供養・記録保存」のすすめ

- よくある質問Q&A:混乱しやすいポイントまとめ

- プリント・スマホ保存用チェックシートの使い方

- 手続き進捗の管理方法(タイムライン+優先度)

- 「今日やること」「あとから着手すること」の見える化

死後の手続きチェックリスト:まず押さえるべき概要

「もし、明日突然大切な人を亡くしたら——何から手をつければいいのか、わかりますか?」

そんな問いに、言葉を失う人は多いはずです。

悲しみの中で、現実的な“手続き”が怒涛のように押し寄せる。まるで心が追いつかないまま、時間だけが過ぎていくような感覚——。でも安心してください。これは、あなただけではありません。

ここでは、「死後の手続き」を時系列で整理し、まず押さえるべき流れをチェックリスト形式で見ていきましょう。

死亡直後~葬儀までにやるべきこと(最初の48時間)

最初の48時間は、悲しみと混乱の中で「やらなければならないこと」が集中します。

まず行うのは、死亡診断書の受け取り。これをもとに死亡届を提出します。提出先は亡くなった方の本籍地または届出人の所在地の役所です。ここで火葬許可証が発行され、葬儀や火葬の手続きが進められます。

同時に、葬儀社の手配や親族・関係者への連絡、葬祭費・埋葬費の申請準備も進めましょう。

健康保険に加入していた場合は、自治体や健康保険組合に葬祭費や埋葬費が支給されるケースもあります。

悲しみの中で慌ただしい数日間ですが、ここで大切なのは「順番を守る」こと。

手続きを一つずつ終えるたびに、心の整理も少しずつ進んでいくはずです。

役所・保険・年金関連の手続き(7日以内〜2週間以内)

葬儀が終わると、すぐに始まるのが役所関係の事務です。

健康保険証の返却、介護保険料の停止、世帯主変更、年金受給停止の手続きなどを順に行いましょう。

特に注意が必要なのが年金受給の停止手続き。手続きが遅れると、誤って年金が振り込まれ、後で返還を求められることもあります。

また、介護保険を利用していた場合は、介護事業所への連絡も早めに行いましょう。

役所に行くときは、以下のような書類を準備しておくとスムーズです:

- 死亡診断書または死亡届受理証明書

- 健康保険証・介護保険証

- 世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード

短期間で多くの手続きをこなす必要がありますが、「チェックリスト」を見ながら、ひとつずつ確認していけば大丈夫です。

契約・サービス解約・名義変更など(1ヶ月以内)

葬儀が終わって少し落ち着いた頃、次に行うのが各種契約の見直しです。

銀行口座、クレジットカード、光熱費、スマホ、インターネット、SNSアカウントなど、日常生活に関わる契約を確認します。

特に注意したいのが、銀行口座の凍結。死亡届が出されると、銀行口座は自動的に凍結されるため、葬儀費用の支払いなどが難しくなることも。

必要に応じて、喪主名義の新しい口座を用意しておくと安心です。

また、家の名義変更や車の売却・保険の受取などもこの時期に進めましょう。

手続きを怠ると、公共料金の請求や契約更新が続いてしまうことがあります。

相続・名義変更・税務関連の手続き(3ヶ月〜10ヶ月以内)

ここからは相続の段階に入ります。

まずは、遺言書の有無を確認。見つかった場合は、勝手に開封せず家庭裁判所で「検認」を受けましょう。

次に、遺産分割協議を行います。相続人全員で話し合い、誰が何を受け取るかを決め、その後相続登記や名義変更を進めます。

不動産の相続登記は、2024年から義務化され、3年以内に行わないと過料(罰金)の対象になる場合があります。

さらに、準確定申告(亡くなった方の所得税申告)や相続税の申告・納付も10ヶ月以内が期限。時効や延滞税のリスクを避けるためにも、早めに専門家へ相談しましょう。

こんなときどうする?事例別チェック(配偶者・親・単身者)

- 配偶者が亡くなった場合

年金や世帯主変更、住宅ローンの名義確認が中心。特に遺族年金の手続きは忘れずに。 - 親が亡くなった場合

相続財産の範囲が広く、複数の相続人が関わるため、遺産分割協議が重要です。 - 単身者が亡くなった場合

遺言書や後見人の有無によって手続きの流れが大きく変わります。

それぞれのケースに応じて「誰が手続きを行うのか」を明確にし、チェックリストを共有することが混乱を防ぐカギです。

大切なのは、「完璧を目指さない」こと。

死後の手続きは、ひとりで背負うには重すぎます。時に専門家に頼り、家族で支え合いながら進めていけばいいのです。

一歩ずつ進めば、必ず終わりが見えてきます。そして、心にも“区切り”が訪れるはずです。

「今はつらくても、大丈夫。あなたの手で、きちんと未来をつないでいけます。」

手続きの項目別ガイド:期限・窓口・必要書類まとめ

「役所、保険、銀行、そして相続… 一体どこから手をつければいいの?」

葬儀が終わって少し落ち着いた頃、誰もがぶつかるこの壁。

実際、死後の手続きは“やることリスト”が多岐にわたります。でも、安心してください。期限・窓口・必要書類を整理すれば、ひとつずつ確実に進められます。

ここでは、主要な手続きを項目別にわかりやすくまとめていきます。

死亡届・火葬許可証・埋葬費支給の流れ

まず最初に行うのが死亡届の提出です。

病院から受け取る死亡診断書の右側に届出欄があり、これを役所に提出します。

提出期限は死亡から7日以内。窓口は市区町村役場です。

届出が受理されると火葬許可証が発行され、葬儀や火葬が可能になります。

葬儀後は、健康保険加入者の葬祭費や埋葬費を申請できます。

申請先は加入していた健康保険組合または国民健康保険課で、申請期限は2年以内です。

📌 必要書類の例

- 死亡診断書(または死亡届)

- 火葬許可証の写し

- 保険証

- 申請者の身分証と口座情報

「期限を守る」「書類をそろえる」――この2つを押さえるだけで、後の手続きがぐっとスムーズになります。

健康保険・年金・介護保険関連の手続き

次に進めるのが、健康保険・年金・介護保険料に関する手続きです。

これらは役所や年金事務所など複数の窓口が関わるため、チェックリストで管理すると混乱を防げます。

健康保険証の返却と同時に、葬祭費や埋葬費の申請を行いましょう。

また、年金受給者が亡くなった場合は、年金受給停止届(報告書)を日本年金機構へ提出。遺族年金の受給資格がある場合は、同時に申請できます。

介護保険を利用していた方は、介護保険証を返却し、介護サービス事業所にも連絡を。介護保険料の支払いが自動停止されるため、二重払いを防げます。

📌 必要書類の例

- 健康保険証・介護保険証

- 年金証書

- 戸籍謄本・住民票

- 振込先口座の情報

悲しみの中で書類をそろえるのは大変ですが、「いま、やるべきこと」だけを一歩ずつ確認していけば大丈夫です。

銀行口座・クレジット・光熱費・SNSなどの解約・名義変更

死亡届が受理されると、金融機関の口座は自動的に凍結されます。

預金の引き出しや振込ができなくなるため、葬儀費用の支払いは喪主名義の口座を使うなど、事前準備が必要です。

銀行ごとに必要書類は異なりますが、一般的に以下のものを求められます:

📌 銀行・クレジット関係

- 戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 遺言書または遺産分割協議書

また、光熱費・電話・インターネット・SNS・電子マネーなども解約または名義変更を。特にオンラインバンキングや電子マネーの残高は見落としやすいため注意が必要です。

小さな契約でも、放置すれば「毎月の引き落とし」が続きます。

「契約解約リスト」を作り、チェックしながら確実に進めましょう。

不動産・自動車・株式・保険金など「遺産・相続」の手続き

遺産に関する手続きは、相続登記・名義変更・遺言書の確認から始まります。

不動産の相続登記は2024年から義務化され、相続開始から3年以内に行わないと過料(罰金)の対象になることがあります。

また、株式や保険金、車などの名義変更も、すべて遺産分割協議書が必要です。

相続人全員が合意した内容を文書にしておきましょう。

さらに、税務関係では準確定申告(4か月以内)と相続税申告(10か月以内)が必要です。

専門的な部分が多いため、税理士や司法書士に相談するのが安心です。

専門家に相談すべきケース・手続きを間違えたときのリスク

「全部自分でやろう」と頑張りすぎていませんか?

死後の手続きは、一見シンプルに見えても法的・税務的な落とし穴が多く、時効や申告漏れなどのトラブルにつながることもあります。

たとえば――

- 不動産の相続登記を放置 → 登記義務違反による過料

- 年金停止の届出遅れ → 返還請求

- 相続税の時効を過ぎる → 追徴課税

こうしたリスクを防ぐには、早めに専門家(行政書士・税理士・司法書士)へ相談すること。

費用はかかりますが、「間違いを防ぐ安心料」と考えれば決して無駄ではありません。

どんなに複雑に見える手続きも、

「期限」「窓口」「必要書類」を3つの柱で整理すれば、必ず完了できます。

焦らず、あなたのペースでひとつずつチェックしていきましょう。

「迷ったときは、誰かに相談すればいい」——

そう思えるだけで、心も時間もぐっと軽くなりますよ。

最新の法制度&デジタル時代の注意点

「昔とは手続きの仕方が変わっていて、何を信じればいいのかわからない……」

そんな声を、近年よく耳にします。

実はここ数年で、相続登記の義務化やデジタル資産(オンラインバンキング・電子マネー・SNS)など、死後の手続きをめぐるルールは大きく変わりました。

ここでは、2024年以降の法改正ポイントと、デジタル時代ならではの注意点を整理していきましょう。

不動産相続登記義務化など法改正ポイント

2024年4月から施行されたのが、不動産の相続登記義務化。

これまでは登記が任意だったため、相続後も「名義が亡くなった人のまま」というケースが多く、トラブルの原因となっていました。

新制度では、相続開始から3年以内に相続登記を行わないと過料(罰金)が科される可能性があります。

「どうせ急がなくても」と後回しにすると、将来、売却や相続分割で手間が増えることに。

不動産がある場合は、早めに司法書士へ相談し、登記・名義変更を進めておきましょう。

さらに、遺言書の保管制度や法定相続情報一覧図の利用など、手続きの簡略化を目的とした制度も整備されています。

「紙の書類が多すぎて混乱する」という方も、これらを活用することでぐっと整理が楽になります。

オンラインバンキング・電子マネー・SNSアカウントの対応

今の時代、亡くなった後に問題となるのがデジタル資産。

銀行口座や証券口座だけでなく、オンラインバンキング、電子マネー、サブスク、SNSアカウントなども“相続の対象”となります。

例えば、

- ネット銀行の残高が放置される

- 有料サービスが自動課金のまま

- SNSが「故人アカウント」として残り続ける

こうしたケースは少なくありません。

それを防ぐためには、生前からID・パスワード・残高情報を整理しておくことが大切です。

また、死後のアカウント削除を代理で行う「デジタル遺品整理サービス」も登場しています。

あなたや家族が安心して次の世代へつなぐためにも、

「現金」だけでなく「デジタル資産」もチェックリストに含めて管理しておきましょう。

手続きを代行してくれるサービス・費用・メリット・デメリット

「自分ではとても手が回らない」

そんなときに頼れるのが、死後手続き代行サービスです。

行政書士や専門の事務代行業者が、死亡届や保険・年金・銀行・相続などの手続きを一括で支援してくれます。

📌 メリット

- 時間と労力を大幅に節約できる

- 手続き漏れを防げる

- 専門家のサポートで安心感がある

📌 デメリット

- 費用がかかる(平均5万〜30万円)

- すべてを丸投げできるわけではない(印鑑や本人確認が必要)

代行サービスを選ぶときは、「どこまでやってくれるか」を明確に確認しましょう。

口コミや評判もチェックして、信頼できる業者を選ぶことがポイントです。

「手続きを遅らせた」場合のペナルティ・時効・注意点

「忙しくてつい後回しにしていたら、期限を過ぎていた……」

実はこれ、非常に多いトラブルです。

死後の手続きには、明確な期限が設けられているものが多く、放置すると法的リスクが発生します。

| 手続き項目 | 期限 | 遅延リスク |

|---|---|---|

| 死亡届提出 | 7日以内 | 過料(罰金)対象 |

| 準確定申告 | 4ヶ月以内 | 延滞税・加算税 |

| 相続税申告 | 10ヶ月以内 | 追徴課税・延滞利息 |

| 不動産相続登記 | 3年以内 | 登記義務違反による過料 |

また、保険金や埋葬費の申請には2年の時効があるため、早めに申請しておくことが重要です。

一つひとつの期限を「自分の手帳やスマホアプリに入力」しておくと、抜け漏れを防げます。

焦らず、でも確実に。

あなたの時間と気持ちを守るために、“期限管理”を味方につけましょう。

制度や仕組みは年々変わります。

「昔こうだったから」で判断せず、最新情報を確認する姿勢が何よりの防御策です。

そして、どんなときも焦らず、「一歩ずつ」確認すれば大丈夫。

あなたの手で、きちんと未来の形を整えていけます。

心と時間を守るために:実務+感情ケアのヒント

「手続きは進んでいるのに、心が置き去りになっている気がする——」

そんな想いを抱える人は少なくありません。

死後の手続きは“事務”のようでいて、実は“心の整理”と深く結びついています。

ここでは、あなたの心と時間を守るためのヒントを、実務と感情ケアの両面から見ていきましょう。

葬儀・手続きの合間に「喪失感」とどう向き合うか

葬儀が終わったあと、静まり返った部屋にひとり座ると、急に現実が押し寄せてくる——。

そんな瞬間、誰もが感じるのが「喪失感」です。

「まだ信じられない」「やることは山積みなのに、体が動かない」

それは当然のこと。悲しみの波に飲まれるのは、あなただけではありません。

実務を進めるときは、無理に“元気な自分”を演じなくても大丈夫です。

必要な書類をそろえるだけでも、それは立派な前進。

そして、時折、思い出を語る時間を持つことで、少しずつ心が整っていきます。

📌 ワンポイント

- 「1日に1つだけ」やることを決める

- 頑張れない日は“休む”も立派な手続き

- 感情を紙に書き出すと、頭の整理にもなる

悲しみを抑えこむのではなく、受け止めながら進む。

それが、あなた自身を守る一番の方法です。

家族・親族で手続きを分担するためのチェックリスト活用法

手続きを一人で抱え込むと、心も時間もすぐに限界を迎えてしまいます。

そんなときは、チェックリストを家族で共有しましょう。

例えば、

- 「役所関係」は兄が担当

- 「銀行・契約解約」は姉が担当

- 「相続・税務関係」は専門家に依頼

このように分担することで、作業も心の負担も軽減されます。

スマホやクラウドに保存できる「死後手続きチェックリスト」を使えば、どこにいても進捗を確認できます。

小さなことでも、「ありがとう」と言葉を交わすことが、

悲しみの中に温かさを取り戻す一歩になります。

手続き完了後の「整理・供養・記録保存」のすすめ

すべての手続きが終わると、ほっとする一方で、空白の時間が訪れます。

でも実はここからが、“心の整理”の時間です。

たとえば、

- 思い出の品を写真に撮ってアルバムにする

- 故人の愛用品を寄付・供養する

- 書類や領収書をファイルにまとめておく

こうした行動が、自然と「ありがとう」を伝える行為になります。

また、手続きの流れをメモしておけば、いざというとき他の家族の助けにもなります。

心の整理とともに、書類や情報の整理も行うことで、

「これで一区切りついた」と自分に言える瞬間がやってきます。

よくある質問Q&A:混乱しやすいポイントまとめ

Q1. 死亡届を出すのは誰の役目?

→ 通常は家族または同居人が提出します。葬儀社が代行してくれる場合もあります。

Q2. 相続の手続きを後回しにしたらどうなる?

→ 相続税や相続登記には期限があります。時効や過料のリスクがあるため、早めに専門家に相談を。

Q3. SNSや電子マネーの残高はどうなる?

→ 利用規約により扱いが異なります。事前に一覧を作り、アカウント停止方法を家族で共有しておきましょう。

Q4. 心がつらいときはどうしたら?

→ 行政の「グリーフケア窓口」やカウンセラーに話すだけでも、気持ちが軽くなります。

“泣ける場所”を自分に許してあげてください。

手続きは「終わらせること」が目的ではなく、

“つないでいくこと”。

故人との記憶を丁寧にたたみながら、あなたのこれからの日々に静かな希望を見つけていきましょう。

「焦らなくていい。一歩ずつで大丈夫です。」

そうやって進んだ先に、きっと穏やかな笑顔が戻ってきます。

まとめ:チェックリストを最大活用するために

ここまで、「死後の手続き」を時系列で見てきました。

複雑で重たく見える手続きも、チェックリストを味方につけることで、確実に前へ進めます。

最後に、チェックリストを“実際の行動”に落とし込むための使い方を整理しましょう。

プリント・スマホ保存用チェックシートの使い方

まずは、自分に合った形でチェックリストを保存・印刷しておきましょう。

紙に書くのが好きな方はプリントして、終わった項目をペンでチェック。

デジタル派なら、スマホのメモアプリやスプレッドシートに保存して、進行状況を更新していくと便利です。

おすすめは、「期限」×「担当者」×「完了チェック」を一覧化すること。

例:

| 手続き項目 | 期限 | 担当 | 完了 |

|---|---|---|---|

| 死亡届提出 | 7日以内 | 長男 | ✅ |

| 健康保険・年金手続き | 2週間以内 | 妻 | ✅ |

| 相続登記 | 3年以内 | 司法書士 | ⏳ |

こうして見える化することで、「あとどれくらいで終わるか」が一目でわかり、心にも余裕が生まれます。

手続き進捗の管理方法(タイムライン+優先度)

次に大切なのが、「何をいつまでにやるか」を整理すること。

おすすめは、タイムライン形式での進捗管理です。

📅 例:

- 【1週間以内】死亡届、葬祭費・埋葬費申請

- 【2週間以内】健康保険・年金受給停止、介護保険料の手続き

- 【1ヶ月以内】銀行口座・契約解約・名義変更

- 【3ヶ月〜10ヶ月】遺産分割協議、準確定申告、相続登記

また、すべてを一気にこなそうとせず、優先度A(緊急)・B(重要)・C(後回し可)に分類すると、無理のないペースで進められます。

たとえば、「A:役所関係」「B:保険・契約関係」「C:整理・供養」といった具合に。

“やる順番”を決めるだけで、行動のハードルがぐっと下がります。

「今日やること」「あとから着手すること」の見える化

チェックリストの最終ステップは、「今日できること」を明確にすること。

漠然と「やらなきゃ」と思うより、具体的に書き出すことで行動が早くなります。

📌 例:

- 今日やること → 市役所で死亡届を提出

- 明日やること → 健康保険証の返却と葬祭費申請

- 来週やること → 銀行口座の名義変更の相談

そして、終わったらチェックを入れる。

その小さな「✅」こそが、心の回復のサインです。

チェックリストは、ただの書類ではありません。

それは、あなたの心と時間を守る地図です。

迷ったときは、いつでもこのリストを開いてください。

ひとつ進むたびに、「できた」という実感が、次の一歩を照らしてくれます。

あなたが静かに前を向ける日を信じて。

今日も、ゆっくりでいい——確実に進んでいきましょう。

この記事が、あなたの手続きと心の整理の支えになりますように。