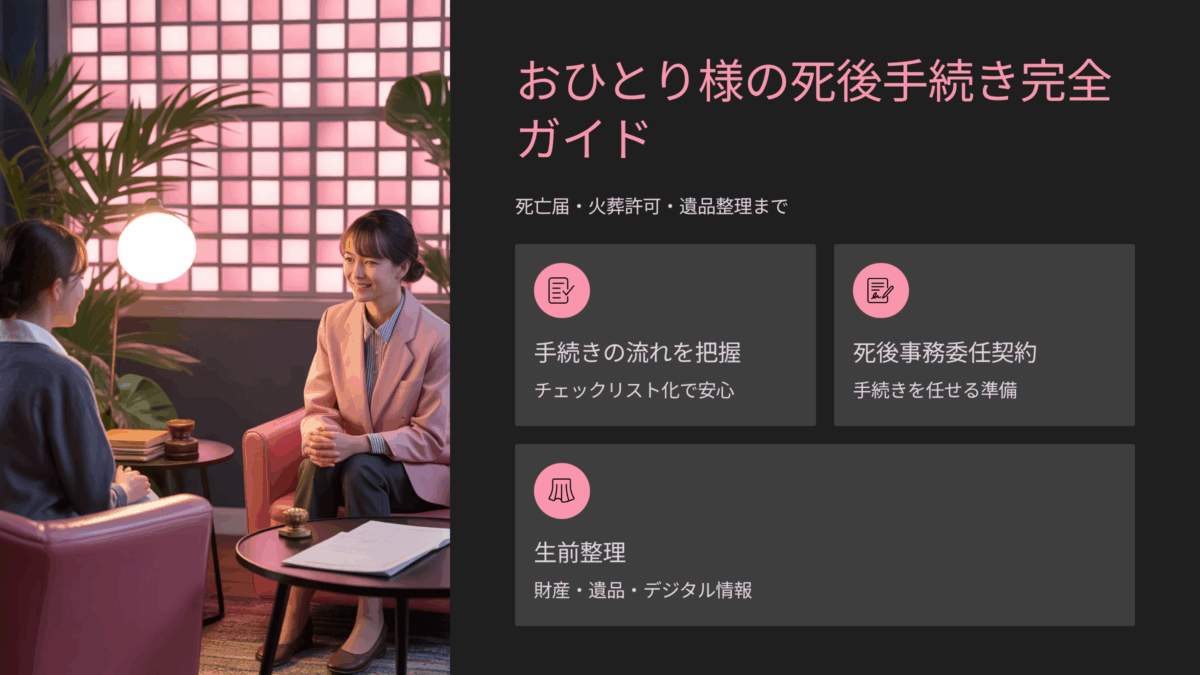

「もし自分が亡くなったら、誰が手続きをしてくれるのだろう…?」

おひとり様が抱く“死後の不安”を、今から整理しておく方法をわかりやすく解説します。

目次を見て必要なところから読んでみてください。

死後の手続きチェックリスト:おひとり様がまず知るべきこと

「もし自分が亡くなったら、誰が手続きをしてくれるんだろう…」

ふと、そんな不安が胸をよぎる夜はありませんか?

おひとり様にとって、死後の手続きは“残された人”に任せることができない現実的な課題です。

でも、焦らなくて大丈夫。今から少しずつ整理しておけば、あなたの想いも財産も、きちんと形に残せます。

ここでは、死後に必要な「チェックリスト」として、まず押さえておくべき基本的な流れを見ていきましょう。

死亡届・火葬許可の提出タイミング(〜7日以内)

最初に行う必要があるのが、「死亡届」と「火葬許可申請」です。

人が亡くなったときは、死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出します。

ただ、おひとり様の場合、この手続きを代行してくれる家族がいないケースもあります。

そんなときは、信頼できる友人や「死後事務委任契約」を結んだ受任者が代理で届け出を行うことができます。

提出後に発行される「火葬許可証」は、葬儀や納骨のために必要不可欠な書類。

この許可証がなければ、火葬も埋葬もできないため、あらかじめ誰が提出を行うのかを明確にしておくことが大切です。

私の知人で、長年一人暮らしだった女性がいました。

彼女は生前、行政書士と契約を結び、亡くなったときの死亡届と火葬許可の手続きをすべて委任していました。

結果、葬儀も滞りなく行われ、希望していた納骨までスムーズに進んだのです。

あなたも同じように、「誰が、どの手続きを、どの順番で行うのか」をメモにして残しておくと安心です。

葬儀・納骨・埋葬の希望をどう伝えるか

次に考えたいのは、葬儀や納骨の希望をどう伝えるかという点です。

「簡素な葬儀でいい」「音楽葬にしたい」「散骨を希望」──どんな形で見送られたいかは、人それぞれ。

でも、口頭で伝えただけでは、いざという時に反映されないこともあります。

おすすめは、「エンディングノート」や「死後事務委任契約書」に希望を記載しておくこと。

特におひとり様の場合、葬儀・納骨・埋葬に関して明文化しておくことが、トラブル回避にもつながります。

「納骨先をどこにするか」「戒名は必要か」「遺骨の一部を手元供養したいか」など、具体的に書いておきましょう。

ある男性のケースでは、「無宗教の葬儀」「音楽はジャズ」「納骨は樹木葬で」という希望を残していました。

彼の友人たちは、その想いを形にして送り出すことができたそうです。

あなたの「生き方」と「最期のかたち」はつながっています。

きちんと記しておくことで、あなたの人生をまっすぐに伝える“最後のメッセージ”になるのです。

このチェックリストの第一歩を踏み出せば、死後の不安が少しずつ軽くなっていくはずです。

「もしものとき」ではなく、「今のうちに」──それが、おひとり様にとって最大の安心です。

次は、1ヶ月以内に済ませておきたい契約解除や行政の手続きを一緒に確認していきましょう。

1ヶ月以内に済ませておきたい手続き/契約解除・行政届出

葬儀が終わり、少し気持ちが落ち着いた頃に待っているのが、行政や契約関係の整理です。

おひとり様の場合、代わりに動いてくれる家族がいないことも多く、ここを事前に整理しておくかどうかで「死後の混乱」が大きく変わります。

「何から手をつけたらいいの?」

そんな疑問を持つあなたのために、まずは“1ヶ月以内に行うべきこと”を見ていきましょう。

年金・健康保険・後期高齢者医療の資格喪失手続き

亡くなった方が受給していた年金や加入していた健康保険は、そのまま放置できません。

死亡日をもって資格がなくなるため、速やかに「資格喪失手続き」を行う必要があります。

例えば、国民年金や厚生年金を受け取っていた場合、年金事務所での「年金受給停止届」提出が必要です。

また、健康保険証や後期高齢者医療被保険者証も市区町村の役所へ返却します。

この手続きを怠ると、翌月以降も保険料や年金が誤って支給され、後から返金トラブルになることも。

おひとり様の場合は、死後事務委任契約の中で行政手続きも代行してもらう形が現実的です。

行政書士などに委任しておくことで、年金や健康保険などの資格喪失手続きを確実に進めてもらえます。

私が以前関わった女性の例では、亡くなった後に行政書士がすぐに年金事務所へ出向き、年金支給停止を申請。

そのおかげで、遺族や友人が返金対応に追われることもありませんでした。

「誰がどの窓口へ行くか」まで、メモしておくだけでも大きな安心につながります。

賃貸契約・公共料金・クレジットカードの解約・未払金整理

生活に関する契約も、死後1ヶ月以内に整理しておくことが理想です。

特に、賃貸契約・公共料金・クレジットカードの3つは早めの対応が必要です。

- 賃貸契約:解約の申し出から退去日までの日数がかかるため、早期の手続きが重要。

- 公共料金:電気・ガス・水道・NHKなどは、口座振替が止まると滞納扱いになります。

- クレジットカード:自動引き落としや年会費の発生を防ぐため、速やかな契約解除が必要です。

また、クレジットカードや携帯電話契約には、デジタル遺品としての側面もあります。

オンラインでの自動課金(サブスク)やネット銀行なども見落とされがちなので、

「契約一覧リスト」を作っておくと、受任者がスムーズに対応できます。

たとえば、ある男性は「公共料金やクレカの一覧」を封筒にまとめ、「死後に確認してほしい」と記していました。

結果、手続きがスムーズに進み、家賃や未払金の整理も数週間で完了したのです。

おひとり様の死後手続きは、「書き残す」だけでも大きなサポートになります。

未来の自分と、あなたを支える誰かのために──そのひと手間を、今、残しておきましょう。

次は、半年以内に整理すべき“死後トラブル回避”の項目について詳しく見ていきましょう。

半年以内に整理するべき“死後トラブル回避”項目

葬儀や行政手続きが落ち着いた後にも、やらなければならない整理があります。

それが、「死後半年以内に整理しておきたいもの」。

ここを後回しにしてしまうと、住居や遺品をめぐるトラブルが起きやすいのです。

特におひとり様の場合、頼れる家族がいない分、遺品整理やデジタル遺品の管理をどうするかが重要なテーマになります。

今から順を追って見ていきましょう。

遺品整理・住居明け渡し・家財処分のポイント

「遺品整理」──それは、あなたの生きた証を整理する大切な作業です。

けれども、現実には時間も手間もかかるうえ、感情的な負担も大きいもの。

おひとり様の場合、賃貸住宅であれば住居の明け渡しや家財の処分も避けては通れません。

不動産管理会社とのやり取り、残された家財の分別、貴重品や重要書類の確認……

こうした作業を生前に整理しておくことで、死後の混乱を防げます。

ポイントは次の3つです。

- 遺品整理業者の選定:信頼できる専門業者をリストアップしておく。

- 家財の価値分類:思い出の品・処分品・買取可能品を分ける。

- 合意書・委任状の作成:死後に代理人が明け渡しや家財処分を行えるようにしておく。

私の知人は、行政書士と「遺品整理・住居明け渡し」まで含めた契約を結んでいました。

そのおかげで、亡くなった後の部屋の片付けから鍵の返却まで、すべてスムーズに進行。

管理会社とのトラブルも一切なかったそうです。

“片付け”は、単なるモノの整理ではありません。

「ありがとう」と「さようなら」を、静かに伝える儀式なのです。

デジタル遺品・ネット契約・SNSアカウントの整理

今の時代、もうひとつ見逃せないのがデジタル遺品の整理です。

スマホの中の写真、SNSの投稿、ネット銀行の口座やサブスク契約──

あなたの“デジタルの足跡”も、遺品のひとつです。

もし放置してしまうと、解約できないネット契約が延々と課金されたり、

SNSアカウントが悪用されたりするリスクがあります。

そこでおすすめなのが、「デジタル遺品リスト」を作ること。

たとえば、以下のように整理しておくと良いでしょう。

| 分類 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| SNSアカウント | Facebook、X、Instagramなど | 削除 or メモリアル化の希望を記入 |

| 金融関連 | ネット銀行・証券口座 | ログイン方法を信頼できる人に伝達 |

| サブスク | Amazon、Netflix、Apple Musicなど | 自動更新の有無を明記 |

| 写真・データ | クラウド・外付けHDD | 保存先とパスワードを管理 |

ある男性は、SNSのアカウントに「亡くなった後は友人に削除してもらう」と設定していました。

その結果、デジタル上でもきちんと“お別れ”ができたそうです。

デジタルの中にも、確かに“あなたの人生”が残っています。

整理しておくことは、残された人への小さな思いやりです。

半年以内のこの整理をしておくことで、あなたの死後の世界は静かで穏やかなものになります。

次は、相続人がいない/少ないおひとり様のための財産・相続対策を見ていきましょう。

“相続人がいない/少ない”おひとり様のための財産・相続対策

「私が死んだら、この財産はいったい誰のものになるのだろう?」

ふと、そんな疑問を抱いたことはありませんか?

おひとり様の場合、相続人がいない、またはごく少ないケースが多く、財産の行き先を決めておかないと、国庫に帰属してしまうこともあります。

でも安心してください。

事前に準備しておけば、あなたの想いや大切な資産を、望む形で未来へ託すことができます。

遺言書・遺贈・相続人不在時の財産の行く末

まず知っておきたいのが、「遺言書」の重要性です。

遺言書は、あなたの財産を“誰に、どのように残すか”を明確に伝える唯一の手段。

これがないと、相続人不在のまま財産が国庫に帰属してしまいます。

たとえば、仲の良い友人やお世話になった団体に財産を遺したい場合は、

「遺贈(いぞう)」という形で託すことができます。

これは、法定相続人でなくても財産を受け取れる制度です。

実際、私が以前関わった女性は、生前に行政書士と一緒に自筆証書遺言を作成しました。

その内容は、「自分の貯金の一部を保護猫活動団体へ寄付する」というもの。

結果、彼女の最期の願いはきちんと実現し、猫たちは今もその支援で守られています。

遺言書には3つの形式があります。

| 種類 | 特徴 | 費用・手間 |

|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 手軽・費用ゼロ/法務局で保管可 | 書式不備に注意 |

| 公正証書遺言 | 公証役場で作成・法的に強い | 費用あり・証人が必要 |

| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にできる | 実務ではやや複雑 |

おひとり様の場合、公正証書遺言+死後事務委任契約の併用がおすすめです。

これで、遺言の執行や葬儀・納骨の手続きもスムーズに進められます。

財産価値のある家財や金融資産を見落とさないために

もうひとつ大切なのが、財産の「棚卸し」をしておくこと。

銀行口座や証券、保険だけでなく、家財の中にも価値あるものが眠っています。

たとえば、絵画、骨董品、貴金属、時計──

これらは市場価値が高く、遺品整理のときに「ゴミ」として処分されてしまうこともあります。

また、ネット銀行や電子マネーなどのデジタル資産も見落とされがちです。

そこでおすすめなのが、「財産リスト」を作成すること。

- 金融資産(銀行・証券・年金など)

- 不動産(土地・家屋)

- 家財・貴重品(宝石・骨董・趣味の品)

- デジタル資産(ネット銀行・仮想通貨・電子マネー)

これらを一覧化し、「誰に引き継ぐか」「どのように処分してほしいか」をメモに残しておきましょう。

ある男性は、骨董品のコレクションを「親しい友人へ譲る」と遺言に記載していました。

結果、価値ある品々が大切に引き継がれ、家財処分での損失もゼロに。

「財産を守る」とは、あなたの想いを守ることでもあるのです。

財産や遺言の準備は、決して“死の準備”ではありません。

むしろ、自分の人生をどう託すかを考える生き方の整理です。

次は、そんなあなたの想いを確実に実現させるための「生前準備」について見ていきましょう。

死後手続きを安心して任せるための「生前準備」

「自分が亡くなったあと、誰が何をしてくれるのだろう?」

そう思った瞬間から、“生前準備”は始まります。

おひとり様にとって、死後の手続きを任せられる人を決めておくことは、安心して生きるための“最後の保険”です。

ここでは、「死後事務委任契約」や「信託」「保険」など、あなたの代わりに動いてくれる仕組みをわかりやすく紹介します。

死後事務委任契約とは?委任できる範囲と流れ

まず押さえておきたいのが、死後事務委任契約という制度です。

これは、あなたの死後に行う事務手続きを、生前に信頼できる人(受任者)へ任せる契約のこと。

家族がいないおひとり様にとって、まさに“命のバトン”を渡す仕組みです。

委任できる範囲は、思ったより広いです。

- 死亡届・火葬許可の提出

- 葬儀・納骨・埋葬の手配

- 公共料金やクレジットカードの解約

- 遺品整理や住居明け渡し

- 年金・健康保険など資格喪失の届出

- デジタル遺品の削除や整理

契約の流れはシンプルで、

①行政書士や専門家との相談 → ②契約書の作成 → ③公正証書で保管 という手順になります。

実際、私の知人の男性はこの契約を結び、亡くなった後の葬儀から住居の片付けまでを行政書士に委任していました。

生前にすべての希望を話し合っていたため、遺された友人たちは安心して見送ることができたそうです。

死後事務委任契約は、“あなたの代弁者”を決めること。

それが、孤独ではなく「信頼」でつながる最後の関係になるのです。

サービス・信託・保険を活用した“おひとり様”向けの備え

近年は、おひとり様でも安心して任せられる死後支援サービスが増えています。

行政書士や司法書士によるサポートだけでなく、信託や保険を組み合わせるケースも一般的になりました。

たとえば:

- 信託型サービス:預けた資金を死後の葬儀・納骨・遺品整理などに充当

- 保険型プラン:死亡保険金を受任者が受け取り、必要経費に充てる

- 包括支援サービス:生前の見守りから死後の事務まで一括サポート

これらを組み合わせれば、「お金も手続きも」丸ごと任せることができます。

ある女性は、信託サービスを利用して「葬儀費用+デジタル遺品整理費」をあらかじめ積み立てていました。

結果、死後に家族や友人が金銭トラブルに巻き込まれることもなく、静かな形で見送られたそうです。

おひとり様の備えは、「自分のため」だけではなく、「誰かを困らせないため」の優しさでもあるのです。

受任者を選ぶときのチェックポイント&体験談

死後事務を委任する相手――それが「受任者」です。

この人選びは、もっとも重要なステップといっても過言ではありません。

ポイントは次の3つです。

- 信頼関係:お金・プライバシーを安心して任せられる人か

- 実務能力:行政手続きに強い専門家(行政書士など)か

- コミュニケーション:生前にしっかり希望を共有できるか

友人に頼むのも一つの方法ですが、法律や金銭を伴う手続きは専門家との契約が確実です。

以前、ある男性が行政書士と契約した際、

「葬儀のBGMはこの曲で」「遺品整理は業者Aに依頼して」と詳細まで共有していました。

その結果、亡くなった後の一連の流れが見事に本人の意志通りに進み、友人たちは「彼らしい最期だった」と微笑んでいました。

受任者を選ぶことは、“最期のパートナー”を見つけることでもあります。

あなたの人生を理解し、尊重してくれる人を選びましょう。

死後事務委任契約や信託などの生前準備を整えておくと、

「自分の死後に迷惑をかけるのでは」という不安が驚くほど軽くなります。

次は、いよいよ記事の締めくくりとして、おひとり様だからこそ早めに始めたい準備と心構えを見ていきましょう。

まとめ:おひとり様だからこそ「早めの準備」がカギ

「まだ元気だし、準備なんて早いよ」

そう思う気持ち、よくわかります。

でも――“おひとり様の死後手続き”は、思い立ったその日から始めるのが、いちばんの安心につながります。

これまで見てきたように、死亡届や火葬許可、年金や健康保険の資格喪失、公共料金やクレジットカードの解約、遺品整理、デジタル遺品の処理……

一つひとつが確実に進むことで、あなたの人生は最後まで整然と続いていきます。

今日から始められる3つのアクション

「とはいえ、何から手をつけたらいいかわからない」というあなたへ。

まずは、今日からできる3つの小さなアクションを提案します。

- エンディングノートを開く

あなたの葬儀・納骨・財産の希望を書き留めておきましょう。

「死後事務委任契約」や「遺言書」の原案にもなります。 - 信頼できる人に1つだけ話す

友人でも専門家でも構いません。

「自分の死後を考えている」と口にすることが、最初の一歩になります。 - 契約やデジタル情報を整理する

公共料金・クレジットカード・サブスク・ネット銀行などをリスト化。

この“見える化”こそが、トラブル回避の最大の武器です。

これらを進めることで、「死後の不安」が「今を大切に生きる力」に変わっていきます。

生きている間に伝えておきたい“想い”と“伝言”

最後に、一番大切なことをお伝えします。

それは、「何を残すか」よりも、「誰に想いを伝えるか」です。

モノや財産だけでなく、「ありがとう」「ごめんね」「あなたに会えてよかった」という気持ちこそが、

あなたの人生を照らす“本当の遺産”になります。

たとえば、エンディングノートの最後に、こう書き残してみてください。

「この人生を、ちゃんと生きたよ。あなたに出会えてよかった。」

その一行が、あなたの存在を永遠に残します。

おひとり様の終活は、孤独なものではありません。

それは、自分の人生を最期まで愛し抜くための“自立の準備”です。

あなたが今日このページを読んでくれたこと――

それが、もう立派な第一歩です。

焦らず、でも確実に。

あなたらしい最期のかたちを、一緒に整えていきましょう。