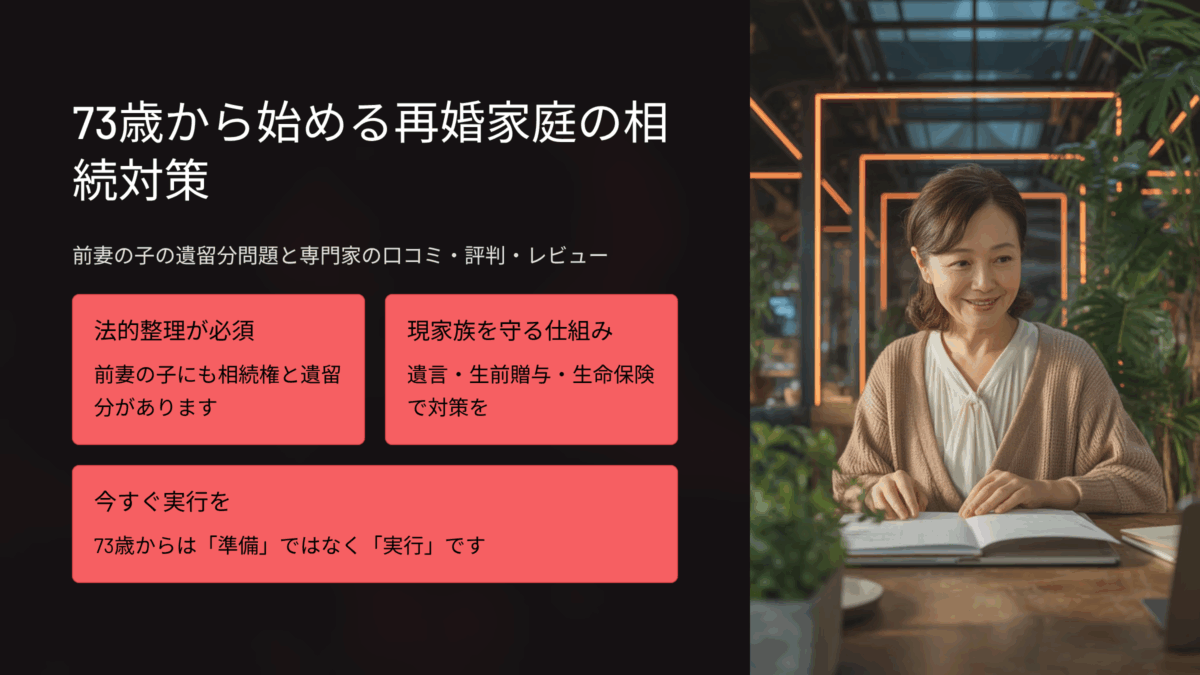

73歳で再婚をしており、「前妻の子どもと相続で揉めそう」と感じているあなたへ。

ご自身の老後を穏やかに過ごしたいのに、相続の話になると家族の空気が重くなる――そんな不安を抱えていませんか?

再婚家庭の相続は、前妻の子どもにも相続権があるという法的ルールが関係しており、想像以上に複雑です。

「遺言を書けば大丈夫」と思っていても、実は遺留分や代償金トラブルなど、専門的な落とし穴が潜んでいます。

もしこの問題を放置すれば、後妻と前妻の子どもが対立し、不動産の売却や預金の分配で長期の争いになることも。

逆に、今のうちに正しい知識で準備すれば、家族を守りながら円満に財産を残すことができます。

この記事では、再婚家庭特有の相続ルール・トラブル事例・今からできる具体的な対策まで、専門家の視点でわかりやすく解説します。

目次を見て必要なところから読んでみてください。

再婚家庭 相続における基本ルール ✅

再婚家庭では、前妻の子どもにも法定相続権があるという点が最も重要です。73歳という年齢になると、そろそろ「自分の財産をどう残すか」を考える時期ですが、再婚家庭の場合、単純な「夫婦+子ども」では整理できない複雑な相続構造が生まれます。

前妻の子 相続権はどうなる?

法律上、親子関係がある限り、前妻の子にも相続権があります。

つまり、再婚しても前妻との子は相続人のままです。これは親の再婚や離婚に関係なく変わりません。

たとえば、73歳の男性が亡くなった場合、相続人は次のようになります。

| 続柄 | 相続権の有無 | 備考 |

|---|---|---|

| 現在の妻(後妻) | あり | 配偶者として常に相続人 |

| 前妻の子 | あり | 親子関係が続く限り相続人 |

| 現在の妻との子 | あり | 実子として相続人 |

| 前妻 | なし | 離婚後は相続権なし |

このように、再婚しても「前妻の子」は排除されないため、遺産分割の際に意見が分かれやすくなります。

配偶者と実子・前婚の子の法定相続分の関係

民法では、配偶者と子が相続人の場合の法定相続分は以下の通りです。

| 相続人構成 | 配偶者の相続分 | 子どもの相続分(合計) |

|---|---|---|

| 配偶者+子1人 | 1/2 | 1/2 |

| 配偶者+子2人 | 1/2 | 1/2(子2人で等分=各1/4) |

| 配偶者+子3人 | 1/2 | 1/2(各1/6) |

たとえば「後妻+前妻の子1人+現妻の子1人」という構成の場合、

配偶者(後妻)は1/2、残り1/2を前妻の子と現妻の子で等分します。

結果、前妻の子にも1/4の遺産が渡ることになります。

連れ子・養子と相続人との違い

再婚時に連れ子がいる場合、その子は自動的に相続人にはなりません。

「養子縁組」をしない限り、相続権は発生しません。

| 状況 | 相続権の有無 | 対応策 |

|---|---|---|

| 連れ子(養子縁組なし) | なし | 養子縁組または遺言で指定 |

| 養子縁組した連れ子 | あり | 実子と同等の相続権 |

そのため、現在の妻との間に「血のつながりがない子」がいる場合は、養子縁組をして法的に親子関係を作ることが、将来のトラブルを防ぐ第一歩になります。

✅ ポイントまとめ

- 前妻の子は、再婚後も相続人のまま。

- 配偶者は常に相続人だが、取り分は子どもの数で変わる。

- 連れ子を守りたいなら、必ず養子縁組または遺言が必要。

関連記事:遺品整理を安く済ませるための完全ガイド

前妻の子を含む再婚家庭で起こりやすい 相続トラブル ✅

再婚家庭の相続では、前妻の子どもと現妻(後妻)・現家族の間で感情的な対立が起こりやすいのが実情です。特に73歳という高齢期では、財産の多くが不動産や預貯金として固定化されているため、分割が難しくなります。

後妻や現配偶者との感情的対立パターン

多くのケースで問題になるのは、「前妻の子が疎遠になっている」ことです。

父親とは血縁関係があっても、長年連絡を取っていない前妻の子が突然相続人として現れるケースがあります。

例えば、以下のようなトラブルが典型です。

✅ 後妻が「介護をしてきたのは自分」と主張する

✅ 前妻の子が「法定相続分を主張」して譲らない

✅ 相続財産の把握が不十分で不信感が生まれる

これらの感情的対立は、遺言や生前の説明不足が原因で起こることがほとんどです。

前妻の子が疎遠な場合の遺産分割協議のリスク

相続は、相続人全員の同意がないと手続きが進みません。

そのため、前妻の子が疎遠で連絡が取れないと、遺産分割協議が止まってしまいます。

| リスク内容 | 具体的な影響 |

|---|---|

| 前妻の子の連絡先が不明 | 相続登記・預金解約ができない |

| 連絡が取れても署名を拒否 | 不動産が共有のまま凍結状態 |

| 遺留分請求の可能性 | 現家族への遺産配分が減少 |

特に不動産(自宅)を共有名義にしてしまうと、売却や処分が難しくなるため、事前に遺言書で分け方を明示しておくことが重要です。

不動産・自宅を巡る紛争になりやすい理由

再婚家庭では、「誰が住み続けるのか」をめぐる争いが頻発します。

後妻が現に住んでいる家を、前妻の子が「自分の相続分を現金でほしい」と主張するケースが典型です。

✅ 不動産は分割が難しく、代償金が発生しやすい

✅ 評価額の算定方法で揉める

✅ 現妻が高齢のためローンや買い取りが困難

こうしたトラブルを避けるには、「自宅は後妻に残す」「その他の財産を子に分ける」など、具体的な配分を遺言書で決めておくことが不可欠です。

✅ ポイントまとめ

- 再婚家庭では前妻の子との疎遠さがトラブルの火種に。

- 遺産分割協議は全員同意が必要、1人でも欠けると進まない。

- 不動産は特に争いの原因になりやすいため、遺言で明確に。

関連記事:岡山市のおすすめ遺品整理業者まとめ

再婚家庭 相続対策として今からできること ✅

再婚家庭の相続を円満に進めるには、「法的な備え」と「家族への配慮」の両立が欠かせません。73歳という年齢を考えると、「今すぐに実行できる対策」を講じることが重要です。

遺言書を作成する意義と注意点

再婚家庭では、遺言書の有無がすべてを左右します。

なぜなら、法定相続分だけで遺産を分けようとすると、前妻の子と後妻の子が必ず対立するからです。

遺言書を作成しておけば、

✅ 自分の意思で財産の配分を決められる

✅ 後妻や現家族を優先して守れる

✅ 相続手続きがスムーズになる

特に注意すべきなのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いです。

| 遺言の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 手軽に書ける・費用が安い | 形式不備で無効になるリスク |

| 公正証書遺言 | 公証人が作成・法的に安全 | 費用が数万円程度かかる |

再婚家庭の場合、公正証書遺言で明確に残すのが鉄則です。

生前贈与・生命保険を活用した現在の家族優先の方法

もし「前妻の子にあまり財産を渡したくない」という思いがあるなら、

生前贈与や生命保険を活用する方法があります。

✅ 生前贈与

毎年110万円まで非課税で贈与できる「暦年贈与」を活用すれば、少しずつ現家族へ資産を移せます。

ただし、亡くなる3年以内の贈与は「相続財産」に戻される点に注意。

✅ 生命保険

生命保険金は「受取人固有の財産」とされ、相続財産に含まれないため、

後妻や現妻の子の生活を守る手段として有効です。

| 対策方法 | 特徴 | 効果 |

|---|---|---|

| 生前贈与 | 税制優遇あり | 財産を徐々に現家族へ移転 |

| 生命保険 | 相続財産に含まれない | 後妻・子への生活保障になる |

養子縁組・連れ子を法定相続人にする手段

再婚相手の連れ子がいる場合は、養子縁組をしておかないと相続権が発生しません。

これを怠ると、「血縁のない連れ子には一切の遺産が渡らない」という結果になります。

養子縁組をすることで、連れ子も他の子どもと同じ法定相続人になります。

また、遺言書で「特定の連れ子に財産を残す」と明記することも可能です。

✅ 対策まとめ

- 遺言書は公正証書で作成し、法的リスクを避ける。

- 生前贈与・生命保険を使って現家族を守る。

- 連れ子を守りたいなら、必ず養子縁組を検討。

遺留分の観点から前妻の子との関係を整理 ✅

再婚家庭の相続で見落とされがちなのが、前妻の子の「遺留分(いりゅうぶん)」です。

たとえ遺言で「財産をすべて後妻に残す」と書いても、前妻の子には最低限の取り分(遺留分)を請求する権利があります。

遺留分とは何か?再婚家庭での前妻の子の遺留分の考え方

遺留分とは、法定相続人が法律で保障されている「最低限の相続取り分」です。

親子関係がある限り、前妻の子も対象となります。

| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分の割合 | 遺留分の計算例(財産3,000万円) |

|---|---|---|---|

| 配偶者 | 1/2 | 1/4 | 750万円 |

| 前妻の子1人 | 1/4 | 1/8 | 375万円 |

| 現妻の子1人 | 1/4 | 1/8 | 375万円 |

つまり、遺言で「全額を後妻に」と書いても、前妻の子は375万円分の遺留分侵害額請求を行うことができます。

これを無視すると、後妻や現家族が訴えられるリスクが生じます。

遺留分侵害額請求が起こるタイミング・注意点

遺留分侵害額請求は、相続開始(死亡)を知ってから1年以内に行われるのが一般的です。

請求されると、後妻や他の相続人は金銭で支払う義務を負います。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 請求期限 | 相続開始および侵害を知った日から1年以内 |

| 形態 | 原則として金銭で支払い |

| 対象 | 遺言・贈与などで取り分を減らされた相続人 |

もし現家族に十分な現金がない場合、不動産を売却して支払わなければならないこともあります。

そのため、現金や保険金を一定額確保しておくことが重要です。

遺留分対策としての準備事項

再婚家庭における遺留分対策の基本は、「前妻の子が請求しても困らない設計」にすることです。

✅ 有効な対策方法

- 公正証書遺言で分配内容を明確にする

- 生命保険金を後妻に残す(相続財産に含まれない)

- 生前贈与を分散しすぎない(遺留分算定の対象になる)

- 家族信託を利用して、資産管理のルールを決めておく

このように、遺留分を完全に「ゼロ」にすることはできませんが、

事前に仕組みを整えればトラブルを最小限に抑えられます。

✅ ポイントまとめ

- 前妻の子にも遺留分の権利がある。

- 遺留分侵害額請求は金銭支払いが原則。

- 対策は「現金・保険・家族信託」で備えるのが現実的。

関連記事:遺品整理費用節約の秘訣とおすすめ手順

実際の数字で考える 再婚家庭 相続シミュレーション ✅

再婚家庭の相続問題は、実際の数字で見てみるとその複雑さがよくわかります。

73歳という年齢で想定される財産は、不動産・預貯金・生命保険などが中心。

ここでは具体的なケースをもとに、相続分の分配をシミュレーションします。

ケース①:配偶者+前妻の子1名+現妻の子1名の場合

想定財産:3,000万円(うち不動産2,000万円・預金1,000万円)

| 相続人 | 法定相続分 | 分配額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 後妻(現配偶者) | 1/2 | 1,500万円 | 自宅に住み続ける可能性が高い |

| 前妻の子 | 1/4 | 750万円 | 現金での清算を希望する傾向 |

| 現妻の子 | 1/4 | 750万円 | 家族内での理解が必要 |

ここで注意すべきは、不動産の評価と分け方です。

もし自宅を後妻が相続する場合、前妻の子には現金で代償金を支払う必要があります。

そのため、流動資産(現金・保険金)を確保しておくことが鍵となります。

ケース②:配偶者+前妻の子複数名+現妻の子1名の場合

想定財産:4,000万円(不動産2,500万円・預金1,500万円)

前妻の子が2人、現妻の子が1人とします。

| 相続人 | 法定相続分 | 分配額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 後妻 | 1/2 | 2,000万円 | 不動産を中心に取得するケースが多い |

| 前妻の子2人 | 合計1/2(各1/6) | 各約666万円 | 不動産分割で揉めやすい |

| 現妻の子 | 1/6 | 約666万円 | バランスを取るには遺言が必要 |

このケースでは、前妻の子の人数が多いほど相続関係が複雑化します。

不動産が分割しにくいため、売却や代償金で対応することが多くなります。

不動産(自宅)を含む相続で注意すべき点

不動産がある場合、共有名義になるとトラブルが長期化します。

次のようなリスクが代表的です。

✅ 共有者の同意がないと売却できない

✅ 固定資産税や修繕費の負担割合で揉める

✅ 住んでいる人がいても他の相続人が持分を主張

これを避けるためには、遺言で「自宅は後妻へ」「代償金は前妻の子へ」と明確に指定しておくことが最も確実です。

また、生命保険金を利用して代償金を準備しておけば、実質的にスムーズな解決が可能です。

✅ ポイントまとめ

- 不動産中心の相続は代償金の支払いが前提になる。

- 前妻の子の人数が多いほど、分割協議が難航。

- 生命保険や預金で流動資金を確保するのが現実的な対策。

関連記事:遺品整理の費用相場と業者選びのコツ

73歳という年齢から逆算する「残り時間を意識した」相続準備 ✅

73歳という年齢は、相続対策を「考える」段階ではなく、「実行する」段階です。

再婚家庭では、関係者が複数にわたるため、準備を後回しにすると争いの火種が残ってしまいます。

ここでは、残された時間を有効に使うためのステップを解説します。

今から取り組むべきステップとタイムスケジュール

相続対策は、順序を守ることで確実に進められます。

以下は、73歳から始める場合の一般的な流れです。

| 時期 | やるべきこと | ポイント |

|---|---|---|

| 1〜3か月目 | 財産の棚卸し・名義確認 | 不動産・預金・保険を一覧化 |

| 3〜6か月目 | 遺言書の草案を作成 | 公正証書遺言を優先的に検討 |

| 6〜12か月目 | 家族との意見すり合わせ | 前妻の子・現家族との調整 |

| 1年以内 | 贈与・保険契約の見直し | 現家族の生活保障を確保 |

このスケジュールに沿えば、1年以内に法的な備えを整えることができます。

専門家へ相談するタイミングとポイント

再婚家庭の相続は、一般的な家庭よりも専門的な判断が求められます。

とくに「前妻の子との関係」「遺留分」「不動産評価」などは、弁護士や税理士の助言が不可欠です。

✅ 相談すべき専門家

- 弁護士:相続争い・遺留分請求のリスクを想定して助言

- 司法書士:遺言・登記・家族信託などの手続き面をサポート

- 税理士:贈与税や相続税の節税シミュレーションを担当

複数の専門家が連携する「相続コーディネート型相談」を利用するのも効果的です。

家族間で円満に進めるためのコミュニケーション術

法律的な対策だけでなく、家族への説明と共有も重要な要素です。

とくに後妻や連れ子がいる場合、前妻の子に対して「なぜこのように分けたいのか」を丁寧に伝えることで、将来の不信感を減らせます。

✅ 実践のコツ

- 財産内容をオープンにしておく

- 遺言作成の意図を話し合う場を設ける

- 感情的な話し合いを避け、専門家を同席させる

円満な相続の第一歩は、「隠さないこと」。

事前に説明と同意を得ておくことで、遺留分請求などのトラブルを防げます。

✅ ポイントまとめ

- 73歳からは「準備」より「実行」にシフトする。

- 専門家と家族双方への説明を同時並行で進める。

- 対策の最終ゴールは「争わない相続」の実現。

関連記事:岡山エリアの遺品整理業者選びに役立つ情報

よくある質問(Q&A) ✅

再婚家庭の相続では、前妻の子どもや連れ子との関係など、一般の家庭とは違う疑問が多く寄せられます。ここでは、特に相談が多い質問をQ&A形式でまとめました。

Q1:前妻に相続権はありますか?

いいえ、離婚した前妻には一切の相続権はありません。

ただし、前妻との間に生まれた「子ども」には相続権があります。

つまり、「前妻本人」は除外されますが、「前妻の子ども」は相続人のまま残ります。

この点を誤解して「前妻にも相続権がある」と思い込んでいる方が多いため注意が必要です。

Q2:連れ子は自動的に相続人になりますか?

なりません。

連れ子は養子縁組をしていない限り、法的な親子関係がないため相続権が発生しません。

もし「今の妻の子にも財産を残したい」と考える場合は、必ず養子縁組を行うか、遺言書で明示する必要があります。

| 状況 | 相続権 | 補足 |

|---|---|---|

| 養子縁組あり | あり | 実子と同等の権利を持つ |

| 養子縁組なし | なし | 遺言書で指定すれば遺贈可能 |

この違いを理解していないと、思わぬトラブルにつながります。

Q3:遺言があれば前妻の子に渡さずにすみますか?

完全には防げません。

遺言で財産をすべて後妻や現家族に残しても、前妻の子には「遺留分」の権利があります。

そのため、遺言書だけで「前妻の子への相続ゼロ」を実現することは不可能です。

ただし、以下のような工夫で実質的にトラブルを軽減できます。

✅ 生命保険金を後妻名義で設定する(相続財産に含まれない)

✅ 家族信託を利用して、資産の使い道を明確化

✅ 前妻の子に「最低限の遺留分相当額」を用意しておく

遺言は「前妻の子を排除する手段」ではなく、トラブルを回避するための説明書として活用するのが正解です。

✅ まとめ

- 前妻には相続権なし、前妻の子には相続権あり。

- 連れ子は養子縁組または遺言で対策を。

- 遺言があっても遺留分の主張は避けられない。

関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識