「実家をどうするか」で兄弟と意見が割れていませんか?

親が高齢になり、「家はいらない」と思っていても、それを言い出せない――そんな家族は少なくありません。74歳を過ぎても、親の本音が言えずに兄弟が揉め続けてしまう現実があります。

誰かが言い出さない限り、空き家は増え、税金・修繕費・管理の負担が重くなる一方です。けれど、思い出が詰まった実家を手放す決断は簡単ではありません。家族の感情と現実がぶつかる“実家問題”は、全国どの家庭にも起こり得る身近なテーマです。

本記事では、親が「家はいらない」と言えずにこじれる典型例から、兄弟間トラブルを防ぐための話し合い方、そして円満な実家の手放し方まで、具体的な方法を専門的な視点でわかりやすく解説します。

読後には、「もっと早く話しておけばよかった」と後悔しないためのヒントが得られるはずです。

目次を見て必要なところから読んでみてください。

高齢親が「家はいらない」と言えず兄弟で揉める背景と実情

高齢の親が「家はいらない」と思っていても、なかなかその一言を口にできずに家族間のトラブルを生むケースは少なくありません。特に74歳前後の親世代では、「家を守ることが家族の責任」という価値観が根強く、子どもたちに迷惑をかけたくない気持ちと、「自分の代で家を手放すのは後ろめたい」という思いが複雑に交錯しています。

高齢親の実家・不動産をめぐる兄弟の“モヤモヤ”とは

兄弟間のトラブルは、「家をどうするか」が決まらないことから始まります。

・長男は「思い出の家を残したい」

・次男は「維持費が負担だから売却したい」

・長女は「遠方なので関与できない」

このように、それぞれの立場・感情・経済状況が異なるため、意見が割れるのです。

また、固定資産税や修繕費などの負担が重くのしかかり、誰も住まない「空き家」になってしまうケースも増えています。親が元気なうちに話し合いが行われないまま、相続のタイミングで火種が爆発することも多いのです。

「家はいらない」の意思をどう伝えられないのか?高齢親の心理

親が「家はいらない」と言い出せない理由には、次のような心理的背景があります。

✅ 家は自分の人生の象徴だから手放せない

✅ 子どもたちにどう思われるかが怖い

✅ 処分の手続きが面倒で現実逃避してしまう

✅ 誰かが引き継いでくれると思い込んでいる

このように「言わない」という選択が、結果的に子どもたちを悩ませることになります。

兄弟が揉める典型的なパターンとそのきっかけ

兄弟間で揉めるきっかけは、次のようなパターンが代表的です。

| トラブルの種類 | きっかけ | 結果 |

|---|---|---|

| 売却 vs 維持 | 親の意思が曖昧 | 感情的な対立、関係悪化 |

| 負担の偏り | 長男・長女のどちらかが費用負担 | 不公平感が蓄積 |

| 相続時の誤解 | 話し合い不足 | 遺産分割協議で紛糾 |

特に「親が何も言わなかった」ことが最大の問題です。明確な意思表示がないまま時間が経ち、結果的に兄弟それぞれが“自分に都合のよい解釈”をしてしまうのです。

関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識

「家はいらない」意思を親が示したときのメリットとリスク

親がはっきりと「家はいらない」と意思を示すことは、家族にとって大きな転機になります。勇気のいる言葉ではありますが、早い段階での意思表示が兄弟間トラブルを防ぐ最善の方法です。ただし、伝え方やタイミングを誤ると、感情の行き違いを招くこともあります。

✅ 実家を手放すことで得られる自由と負担軽減

親が「家はいらない」と宣言すると、次のようなメリットがあります。

- ✅ 固定資産税・修繕費・管理の負担から解放される

- ✅ 空き家による老朽化・近隣トラブルを防げる

- ✅ 親自身の終活がスムーズに進む

- ✅ 子どもたちが相続で揉めるリスクを事前に回避できる

たとえば、実家を早めに売却して得た資金を老後資金や介護費用に充てることで、親自身の生活が安定するケースもあります。結果的に「親も子も安心できる老後」を実現できるのです。

⚠️ リスク:兄弟間での分配・扱い・感情の摩擦

一方で、「家を売る」決断には感情的な摩擦が生じやすい面もあります。

長年の思い出が詰まった家を手放すことに抵抗を覚える兄弟がいたり、「売却益の分け方が不公平だ」と感じる人が出ることもあります。

特に注意すべきなのは、親が一方的に決めてしまうケースです。

「自分の家だから好きにする」という考えも一理ありますが、兄弟間の信頼関係を壊してしまうリスクもあります。

親が意思表示をしないまま放置すると起きること

もし親が「家はいらない」と思っていながら言わずに放置すると、次のような問題が起こりやすくなります。

- 空き家が老朽化し、管理費用や修繕費が増大

- 兄弟間で「誰が管理するのか」という責任の押し付け合い

- 相続発生後に不動産の扱いで対立が激化

放置すればするほど、問題は複雑化します。意思を示すこと自体が家族の負担を軽くする“思いやり”なのです。

関連記事:岡山市のおすすめ遺品整理業者まとめ

兄弟間トラブルを避けるための実践ステップ

「家はいらない」と思っていても、兄弟間の関係をこじらせずに進めるには、段階的な準備と話し合いの手順が欠かせません。感情的な議論に発展しやすいテーマだからこそ、冷静に整理しながら進めることが重要です。

ステップ1:親・兄弟間での早めの意思・情報共有

最初に行うべきは、「親がどうしたいか」を全員で共有することです。

特定の兄弟だけが知っている状態はトラブルの元。親が元気なうちに、次のような形で対話を始めるのが理想です。

✅ 家の維持・売却・賃貸のどれを考えているか

✅ 誰が管理・税金・修繕を負担しているのか

✅ 親が今後どこで暮らしたいのか

メモや録音を残しておくと、後から「言った・言わない」の争いを防ぐことができます。

ステップ2:不動産の評価・売却・活用の選択肢整理

次に、実家の資産価値を客観的に把握することです。

兄弟が感情的になってしまう背景には、「実際の価値を知らない」ことが多くあります。

不動産会社や専門家に査定を依頼し、次のような比較表を作成すると話が進みやすくなります。

| 選択肢 | メリット | デメリット | 想定費用 |

|---|---|---|---|

| 売却 | 管理負担がなくなる | 思い出を失う | 仲介手数料・税金 |

| 賃貸 | 収入を得られる | 管理コストがかかる | 管理会社委託費用 |

| 維持 | 家族が集まれる | 維持費が続く | 固定資産税・修繕費 |

このように数字で可視化することで、感情論ではなく合理的な判断が可能になります。

ステップ3:遺言・家族信託・専門家活用による調整機構構築

最後のステップは、法的な備えと第三者の関与です。

兄弟間で信頼関係があっても、「将来の安心」を担保するために次の手段を検討しましょう。

✅ 遺言書で不動産の扱いを明記する

✅ 家族信託で管理・売却の権限を明確化

✅ 司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの支援を受ける

特に「家族信託」は、親が認知症になっても財産管理をスムーズに行える仕組みとして注目されています。親の意思を形にし、兄弟間の誤解を防ぐ強力なツールです。

関連記事:遺品整理費用節約の秘訣とおすすめ手順

ケース別・実践テーブル:実家をどうする?3つのシナリオ

実家を「どうするか」という選択は、家庭ごとに正解が異なります。ここでは、高齢親と兄弟の立場から考えられる代表的な3つのシナリオを整理し、それぞれのメリット・注意点を具体的に見ていきましょう。

| シナリオ | 親の意思表示 | 兄弟の動き | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ① 実家を売却して分ける | 親が「もう住まない」と宣言 | 兄弟で売却・分配を実施 | 分配方法と税金対策を明確に |

| ② 実家を誰かが相続して住む | 親が「家は残したい」または無言 | 住む人・面倒を見る人が負担を引き受ける | 公平感の確保と将来の補償を話し合う |

| ③ 実家を残してリフォーム・賃貸化 | 親・兄弟で活用を検討 | 管理・運営の分担を決定 | 長期的な管理体制と税務処理が必要 |

① 実家を売却して分けるケース

もっともシンプルな選択肢が「売却」です。

売却益を兄弟で公平に分けることで感情的な対立を回避しやすく、親の生活資金にも充てられます。

ただし、売却価格や仲介手数料、譲渡所得税の取り扱いなど、税務上の確認は必須です。

② 実家を誰かが相続して住むケース

兄弟のうち誰かが実家を引き継いで住む場合、「住む人」と「住まない人」の負担バランスが重要です。

不公平感を防ぐためには、次のような取り決めをしておくと良いでしょう。

✅ 住む兄弟が他の兄弟に対して金銭的補償をする

✅ 維持費や固定資産税の負担割合を文書化する

✅ 親の介護・供養などの役割分担を明確にする

③ 実家を残してリフォーム・賃貸化するケース

「家は残したいが維持は大変」という場合、賃貸活用や民泊化などの手もあります。

不動産収入を得ながら家を維持できるため、経済的にも現実的な方法です。

ただし、管理・修繕・確定申告などの手間が増えるため、不動産管理会社に委託することを検討するのが安全です。

実家の行方を考えるうえで重要なのは、「誰が何を得て、誰がどの負担を背負うのか」を明確にすること。

それが兄弟間の信頼を守る最初の一歩です。

関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方

兄弟間での「言った・言わない/してくれた・してない」争いを防ぐポイント

実家や相続をめぐる兄弟トラブルで最も多いのが、「言った・言わない」「してくれた・してない」といった感情的な対立です。どんなに仲の良い兄弟でも、話し合いの過程で誤解や不信感が生まれることは珍しくありません。ここでは、争いを防ぐための具体的な対策を紹介します。

✅ メモ・記録を残す重要性

親の意思や兄弟間の話し合い内容は、必ず記録として残すようにしましょう。

会話だけでは時間が経つにつれて認識がズレてしまいます。

たとえば、

- 日付入りの議事メモを共有する

- 重要な話し合いは録音・録画を許可を得て残す

- メールやLINEなどのやりとりをスクリーンショットで保存

このような記録があることで、「そんな話は聞いていない」というトラブルを事前に防止できます。

✅ 第三者(専門家・調停)を交えるメリット

兄弟同士の話し合いが平行線をたどる場合、第三者の力を借りることが有効です。

司法書士・弁護士・ファイナンシャルプランナーなどの専門家を交えることで、冷静な整理と客観的な判断が可能になります。

また、家庭裁判所の調停制度を利用すれば、感情的な衝突を最小限に抑えつつ、公正な合意形成ができます。

専門家が入ることで「兄が有利」「妹が損をする」といった不公平感を和らげられるのです。

✅ 感情から合理へ:データと合意の場を設ける

家や相続の話は感情に流されやすいテーマですが、数字・事実・データをもとに話すことがトラブル回避のカギです。

固定資産税・維持費・売却見積もりなどの具体的なデータを出すことで、「誰がどの負担をしているのか」が明確になります。

さらに、話し合いのたびに議事録を全員で確認し、署名して保管すると、合意の信頼性が格段に高まります。

このような“証拠の積み重ね”が、兄弟間の信頼を守る最良の盾になるのです。

関連記事:岡山エリアの遺品整理業者選びに役立つ情報

高齢親と兄弟が「家はいらない」と思ったときのQ&A

実家の扱いをめぐって迷うとき、「他の家庭はどうしているのか」「正しい進め方は?」と悩む方も多いでしょう。ここでは、よくある質問を通して具体的な解決のヒントを紹介します。

Q1: 親が「家はいらない」と言ったが、兄が反対しています。どうすればいい?

まずは兄弟全員が同じ情報を共有することから始めましょう。

反対している兄の立場にも理由があります。思い出への執着、将来的な利用の想定、親への感情などが背景にある場合も。

親の意思を尊重しつつ、売却・維持・賃貸など複数の選択肢を比較検討することが重要です。

必要に応じて第三者(不動産専門家・家族会議のファシリテーター)を入れることで、冷静な話し合いに導けます。

Q2: 親が意思を明確にせず放置していたら、兄弟間でどう動けばいい?

親が判断を先延ばしにしている場合、兄弟が主導して「現状整理」を進めましょう。

✅ 固定資産税や維持費を誰が負担しているかを明確にする

✅ 実家の査定をとり、資産価値を客観的に把握する

✅ 家族全員で「実家の将来会議」を開く

意思決定が遅れるほど問題は大きくなります。親の体調や判断能力が低下する前に、事実を整理する行動を起こすことが肝心です。

Q3: 実家売却後、分配金をめぐって兄弟が揉めています。対策は?

売却益の分配でもっとも大切なのは、「最初に決めておく」ことです。

口約束ではなく、税金・手数料を差し引いた正確な金額ベースで、書面に残すようにしましょう。

もしすでにトラブルが起きているなら、専門家を交えた協議書の再作成や調停を検討します。

感情的に対立する前に、第三者の視点で整理するのが早期解決への近道です。

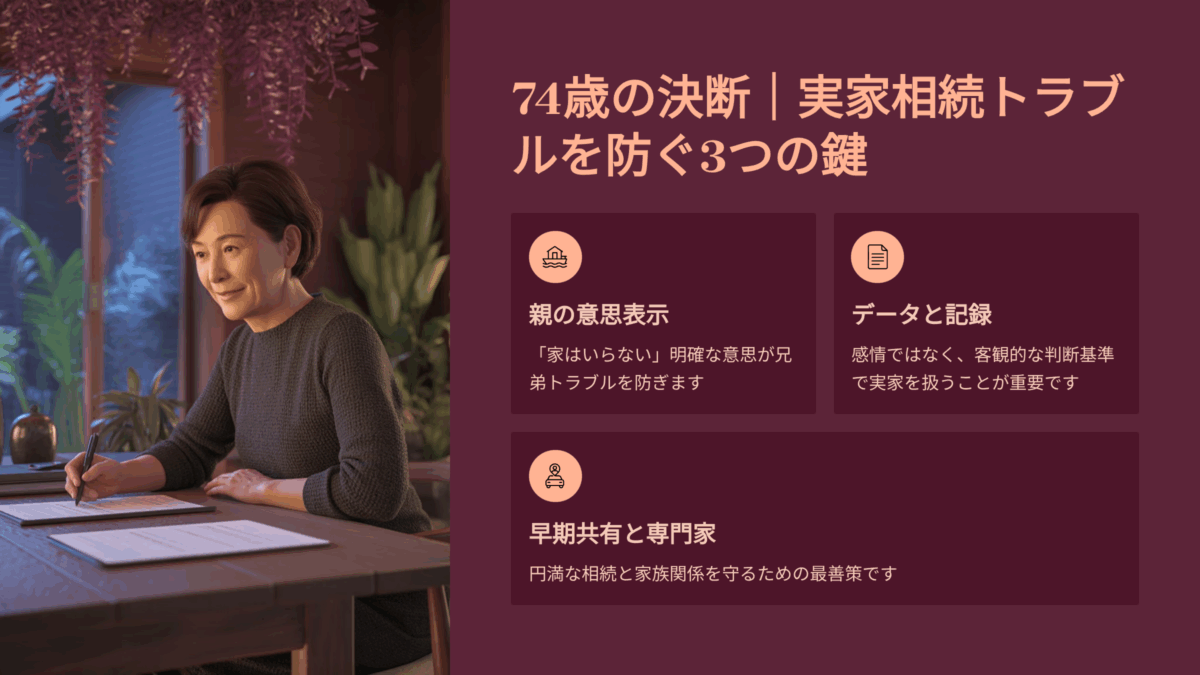

まとめ:高齢親の「家はいらない」を兄弟で共有し、トラブルを未然に防ぐために

高齢親が「家はいらない」と思っていても、それを言葉にするのは簡単ではありません。

しかし、その一言を早めに共有できるかどうかが、家族の将来を大きく左右します。

兄弟間のトラブルを防ぐためには、次の3つが重要なポイントです。

✅ 親の本音を早めに聞き出す勇気を持つこと

✅ 兄弟全員で現実を共有し、感情よりも事実で話すこと

✅ 専門家の力を借りて、法的・経済的に整理しておくこと

実家は「思い出」と「負担」が共存する存在です。

だからこそ、「家はいらない」という決断を恥ずかしがらず、家族全員で“未来をどう生きるか”を話し合う機会に変えることが大切です。

親の勇気ある意思表示と、兄弟の冷静な協力。

その積み重ねが、最終的に「誰も損をしない相続」への最短ルートとなります。

関連記事:遺品整理を安く済ませるための完全ガイド