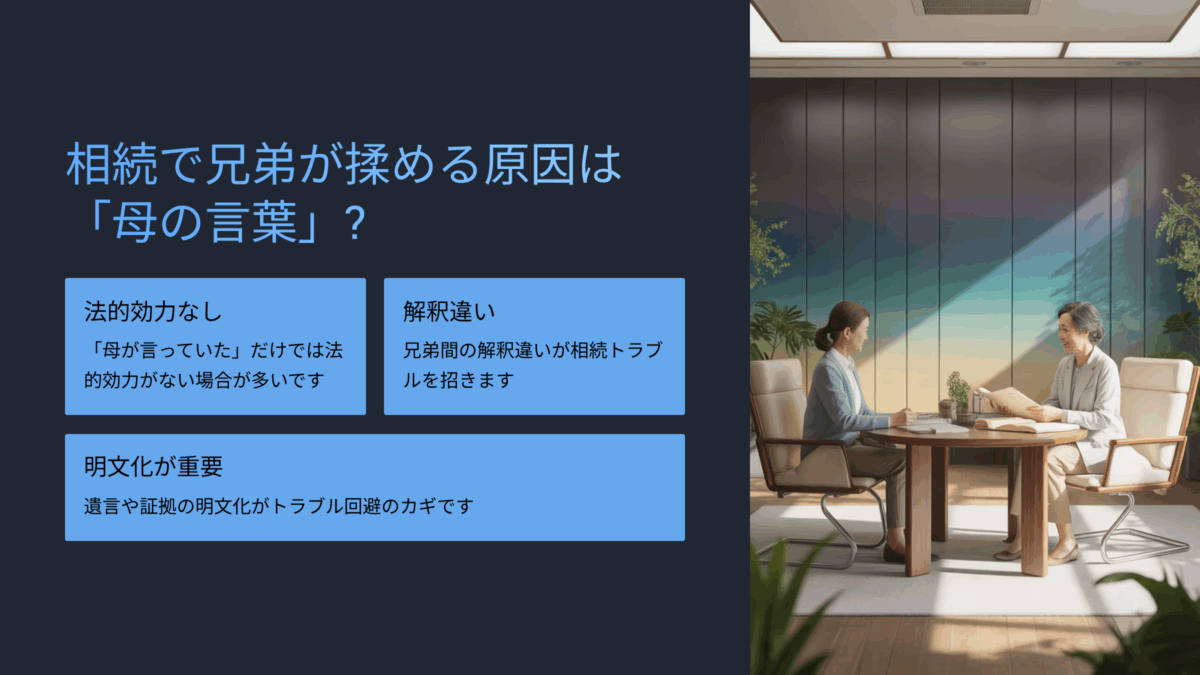

「母が言っていた」という一言が、兄弟の相続トラブルに発展するケースは少なくありません。記憶や解釈のズレが争いになる前に、目次を見て必要なところから読んでみてください。

✅「母が言っていた」という発言が相続で争点になる理由

✅言葉のあいまいさと“発言”の法的立ち位置

「母が生前にこう言っていた」と主張するケースは多く見られますが、その言葉が遺産分割に法的な効力を持つかは別問題です。日常会話の中での発言は、法的には「遺言」ではなく、証拠力のない主観的な記憶に過ぎないと判断されることがほとんどです。

たとえば「長男に家を譲ると言っていた」との発言も、それを裏付ける書面がなければ、遺産分割協議では法定相続分が優先されます。

✅記憶・解釈・証拠のズレが生む兄弟間トラブル

人の記憶は時間とともに変容します。また、同じ言葉でも聞いた人の立場や感情によって解釈が変わることもあります。

例:

- 長男:「家は自分が相続すると母が言っていた」

- 次男:「家を守ってね、とは言っていたが、相続とは言っていない」

このような「解釈の違い」は、証拠が無い限り水掛け論になりやすく、感情的な対立に発展します。

✅「母の意思=遺言」が無ければどうなるか

「母が言っていた」という発言に頼るしかない状況の多くは、正式な遺言書が存在しないことが原因です。

遺言が無い場合、相続は原則として民法上の法定相続分に従って進みます。

そのため、母の生前の思いがどれほど強かったとしても、法的な根拠が無ければ反映されないことがあるのです。

✅ まとめポイント

- 口頭の発言は遺言とは見なされない

- 証拠が無い限り、記憶や解釈は争点になりやすい

- 遺言がない場合は法定相続分で分けるのが原則

✅兄弟で解釈が異なる典型的パターンとその意味

✅「生前贈与だった」「ただの雑談だった」などのズレ

母の言葉をめぐる争いでは、「あれは生前贈与の意思表示だった」「いや、単なる世間話だった」というように、会話の意味や背景の受け取り方が食い違うケースがよくあります。

例えば、母が「この家はお前が継いでくれると助かる」と言った場合:

| 解釈する立場 | 解釈内容 | 結果として主張されやすいこと |

|---|---|---|

| 長男 | 生前贈与の意思 | 「だから自分が家を相続すべき」 |

| 次男 | 一時的な感謝の言葉 | 「相続とは関係ない」 |

このように、“何気ない一言”が法的主張の根拠にされることもあり、争いを複雑にします。

✅介護・居住・援助など“寄与”を巡る言い分の食い違い

もうひとつの典型的なズレは、「母の面倒を誰がどれだけ見たか」に関するものです。介護や生活援助をしてきた相続人は、「自分は多くの貢献をした」と主張しがちですが、それが他の兄弟には十分に理解されていないこともあります。

| 主張 | 内容 | 法的に認められるには? |

|---|---|---|

| 寄与分の主張 | 「母の介護をしてきたのだから多く相続すべき」 | 客観的な証拠(介護記録、支出明細等)が必要 |

| 単なる同居 | 「一緒に住んでいただけ」 | 単なる同居では寄与分として認められにくい |

寄与分を認めるかどうかは法的基準が厳格で、主張するには明確な証拠が必要です。

✅母の言葉に基づいた期待と法定相続分のギャップ

母の言葉を信じて「自分が家をもらうものだ」と思っていた兄と、「法律通りに分けるべき」とする兄弟。このように、期待と現実のズレが大きいと、遺産分割協議がスムーズに進みません。

特に不動産のような分けづらい財産がある場合、「〇〇が言っていた」は誰かが全てを取得する理由として使われがちですが、それを認めるかは他の相続人の合意が必要です。

✅ まとめポイント

- 受け取り方の違いが“兄弟の温度差”に

- 「寄与」の有無を主張するには客観的証拠が不可欠

- 期待と現実のギャップをどう埋めるかがカギ

✅“母が言っていた”を争点にしないための実務チェックリスト

✅まず確認すべき3つの証拠(メモ・録音・目撃者)

「母の意思」を主張するには、発言の内容や意図を裏付ける客観的な証拠が不可欠です。以下の3点を確認しましょう。

✅ 証拠チェックリスト

- 手書きのメモや日記:相続の意図が書かれていないか

- 音声・映像データ:明確な発言の記録が残っていないか

- 第三者の証言:親戚や介護者など、会話を聞いていた人はいるか

これらの証拠が揃えば、遺産分割協議や調停でも「母の意思」の再現性が高まるため、説得力を持ちます。

✅話し合い前に整理すべき財産・負債・寄与の状況

感情的な対立を避けるには、まず冷静な情報整理が欠かせません。

| 項目 | チェック内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 財産の内訳 | 預貯金・不動産・有価証券など | 評価額の確認が重要 |

| 負債 | 借入・未払い金など | 遺産全体から控除される |

| 寄与分 | 介護・送迎・生活支援の内容 | 時期・期間・証拠を記録する |

このような客観的なデータの共有が、感情論を抑えた建設的な話し合いにつながります。

✅家庭裁判所や専門家に相談するタイミング

「母が言っていた」をめぐって話がこじれた場合は、早めに第三者の力を借りることが解決の鍵です。

✅ 相談すべき専門家

- 司法書士・弁護士:法的効力や遺産分割協議書の作成に強い

- 税理士:相続税の計算・申告手続き

- 家庭裁判所:調停や審判による解決を図る

特に家庭裁判所の調停制度は、話し合いの場を整える公的手段として有効です。

✅ まとめポイント

- 客観的証拠の有無で主張の通りやすさが変わる

- 話し合いの前に情報を冷静に整理することが重要

- 専門家や家庭裁判所の活用も選択肢に入れる

関連記事:岡山市内で評判の良い遺品整理業者一覧

✅既に兄弟対立が始まってしまった場合の対処ステップ

✅冷静な相続財産の調査と第三者の関与

対立が深まると、感情的なやりとりが先行し、事実確認が疎かになりがちです。そこでまず必要なのは、相続財産の正確な把握です。

✅ 財産調査の基本手順

- 金融機関に対する残高証明書の取得

- 登記簿謄本・固定資産税通知書で不動産の特定

- 借入・未払い金の調査

調査結果は全相続人と共有し、透明性を確保することで不要な疑念を防げます。調査に不安がある場合は、司法書士や行政書士の協力も検討しましょう。

✅“母の言葉”をどう遺産分割協議で扱うか戦略

母の発言を争点にする際、最も重要なのは証拠の有無と他の相続人の納得度です。根拠のない発言だけでは合意形成は難しく、協議が不成立になる恐れもあります。

そのため、

- 記録・証人などの裏付けがあるか確認

- 感情的な主張ではなく公平性・合理性を重視

- 第三者(専門家・調停委員)の意見を挟む

これにより、「母が言っていた」という主張が感情論から建設的な議論に変わる可能性が高まります。

✅法的手段(遺言無効確認・遺留分侵害請求等)の活用

どうしても合意が得られない場合は、家庭裁判所での調停や審判を通じて解決することになります。具体的には以下のような手続きがあります。

| 手続き名 | 内容 | 主な活用場面 |

|---|---|---|

| 遺産分割調停 | 調停委員を介して話し合い | 協議がまとまらない場合 |

| 遺言無効確認訴訟 | 遺言の効力に疑義がある場合に提起 | 内容や作成時の状況に問題があるとき |

| 遺留分侵害額請求 | 相続分が著しく少ない場合の補填請求 | 寄与分を否定されたときなど |

調停や裁判になると時間と費用がかかるため、できる限り早い段階で専門家に相談し、方針を定めることが重要です。

✅ まとめポイント

- 感情を排し、財産を客観的に整理

- 発言の信ぴょう性は証拠と納得がカギ

- 行き詰まったら調停や法的手段の活用を検討

関連記事:遺品整理の節約術と処分方法の選び方

✅将来に向けて「母が言っていた」で争わないための対策

✅被相続人(母)としてできる生前対策:遺言の作成・財産目録整理

相続争いの大半は、「母の意思がわからない」「言っていた内容が曖昧」なことに起因します。そのため、生前の段階で明確な意思表示を残すことが最大の予防策となります。

✅ 生前にすべき3つの対策

- 公正証書遺言の作成:専門家を交え法的に有効な形で残す

- 財産目録の作成:全資産と負債を一覧化し、相続人に共有

- 生前贈与の記録:贈与の時期・金額・理由を文書で残す

これにより、相続時の混乱を防ぎ、「言った・言わない」の水掛け論を回避できます。

✅相続人(兄弟姉妹)としてできる事前調整:話し合い・合意文書化

相続人同士も、母の生前から情報共有と意思確認の場を持つことが重要です。

| 取組み | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 生前の話し合い | 財産・介護・希望する分け方を共有 | 意思のすり合わせが可能に |

| 合意書の作成 | 家族内で決まったことを文書化 | 記録として残すことで後の証拠に |

こうした取り組みが、将来のトラブル回避と円満な相続の礎になります。

✅“言っていた”だけで安心しない:証拠と明文化の重要性

口頭での発言は、たとえ善意であっても後々のトラブルの種になります。

「母が言っていたから大丈夫」と思い込まず、書面に残す・共有する・専門家を通すといった行動を常に意識しましょう。

✅ まとめポイント

- 遺言と財産目録は“最強の相続対策”

- 相続人間での早期の情報共有がカギ

- 口頭のやりとりではなく“証拠と文書”で残すことが安心材料

関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方