遺産の不平等配分で兄弟に恨み…どこから動けば良い?遺留分・特別受益・調停・家族信託まで実務で解説。目次を見て必要なところから読んでみてください。

- 事例導入:74歳・遺産の不平等配分が兄弟の恨みを生んだ背景

- 想定家族構成と資産内訳の整理ポイント

- 不平等と感じる瞬間:金額・種類・タイミングのズレ

- 介護・同居・事業承継・学費援助(特別受益化)の影響

- 生前贈与・名義預金・生活費立替の見落とし

- 不動産偏在と流動性不足の問題

- 遺留分の基礎(範囲・対象・計算の考え方)

- 特別受益・寄与分の主張と立証のコツ

- 先祖代々の不動産と持戻しの考え方

- 預金出入金・契約書・贈与の記録を時系列で確保

- 不動産評価・保険・退職金など資産棚卸し

- 連絡手順と家族ライン運用のルール化

- 家族会議のアジェンダと第三者ファシリテーターの活用

- 感情のガス抜きと合意メモの作り方

- ✅合意形成チェックリスト(抜け漏れ防止)

- 代償分割・換価分割・共有の是非

- 生命保険・ローン・売却タイミングの実務

- 納税資金・流動性確保の設計

- 請求のタイムラインと時効管理

- 計算・対象財産・減殺と金銭請求の違い

- 書面テンプレと交渉の落としどころ

- 申立て要件・必要書類・費用感

- 調停→審判の流れと期間イメージ

- 裁判所での主張立証のツボ

- 請求のタイムラインと時効管理

- 計算・対象財産・減殺と金銭請求の違い

- 書面テンプレと交渉の落としどころ

- 相続税評価(不動産・有価証券・預貯金)の基礎

- 生前贈与の加算ルールに注意

- 二次相続・小規模宅地等の特例の視点

- 感情と事実を分けるフレーミング

- 謝意・付言事項・手紙の効用

- ✅関係修復に役立つフレーズ例

- 公正証書遺言・遺言執行者・付言事項の活用

- 家族信託・受益権設計で不動産偏在を補正

- 生前の見える化(エンディングノート・資産リスト)

事例導入:74歳・遺産の不平等配分が兄弟の恨みを生んだ背景

「遺産の不平等配分のこと、気になってはいるけれど…何から手をつけたらいいか分からない」そんな方へ。私は“めーぷる岡山中央店”の星川あきこです。ここでは兄弟間の恨みが生まれるメカニズムを、最初に情報を整理する視点から丁寧にほどきます。読み終えるころには、何を集め、どこから話せばよいかが見えてきます。

想定家族構成と資産内訳の整理ポイント

まずは「事実の棚卸し」です。感情は一度横に置き、数字と記録で全体像を掴むことが近道になります。家族構成・財産の種類・過去の贈与や援助を並べるだけで、論点が自然に浮き上がります。

- ✅家族構成(続柄・同居/別居・介護関与)

- ✅財産の種類(不動産・預貯金・有価証券・保険・退職金)

- ✅負債・未払費用(医療費・税金・ローン)

- ✅生前の援助や贈与(学費援助・住宅資金・事業資金)…特別受益(生前のもらい過ぎが相続で調整される考え方)に関係します

- ✅親の口座の出入金の不自然な動き(名義預金や使途不明金の手がかり)

簡易の棚卸しシート例(実在データではありません)

| 区分 | 内容 | 評価の目安 | メモ |

|---|---|---|---|

| 不動産 | 自宅(土地50坪・建物) | 2,600万円 | 路線価+近隣売却事例で再確認 |

| 預貯金 | 普通・定期 | 1,100万円 | 葬儀費用・未払税金の見込みを控える |

| 有価証券 | 投資信託 | 300万円 | 評価日は相続開始日 |

| 生命保険 | 受取人:長女 | 500万円 | 受取人固有財産だが遺留分計算に影響し得る |

| 生前援助 | 長男の住宅頭金援助 | 400万円 | 特別受益の候補、時期と金額の根拠を確認 |

ポイントは「評価の基準日」と「根拠資料」を揃えることです。印象ではなく、通帳コピー・契約書・領収書・メール履歴など残せる証拠を時系列で束ねましょう。

できること・次の一歩

- ✅家族構成図と財産一覧をA4一枚にまとめる

- ✅通帳の相続開始前3〜5年分の入出金を抜粋

- ✅生前援助の事実メモ(いつ・いくら・何のため)を兄弟それぞれから集める

不平等と感じる瞬間:金額・種類・タイミングのズレ

恨みの火種は「少しずつのズレ」の積み重ねです。金額の差だけでなく、もらった種類の違い(現金vs不動産)や時期のズレ(生前にもらった/相続で初めてもらう)が、体感の不公平を拡大します。

- 金額のズレ

例:長男は生前に住宅資金300万円、次女は相続で預金150万円。「合計では釣り合う」つもりでも、受け手は現在価値で比較します。 - 種類のズレ

例:兄は不動産(換金に時間)、妹は現金(即時に使える)。流動性の差が「使い勝手の不公平」に直結します。 - タイミングのズレ

例:学費・開業資金を20年前にもらった人は、その後の人生で利得を積み上げています。相続時の単純比較では測れません。ここで登場するのが特別受益(過去の援助を相続で調整)と寄与分(介護・事業手伝い等の貢献を加点)という考え方です。 - ルール認識のズレ

遺留分(最低限の取り分を金銭で請求できる制度)の存在を知らないまま話すと、主張が空回りします。

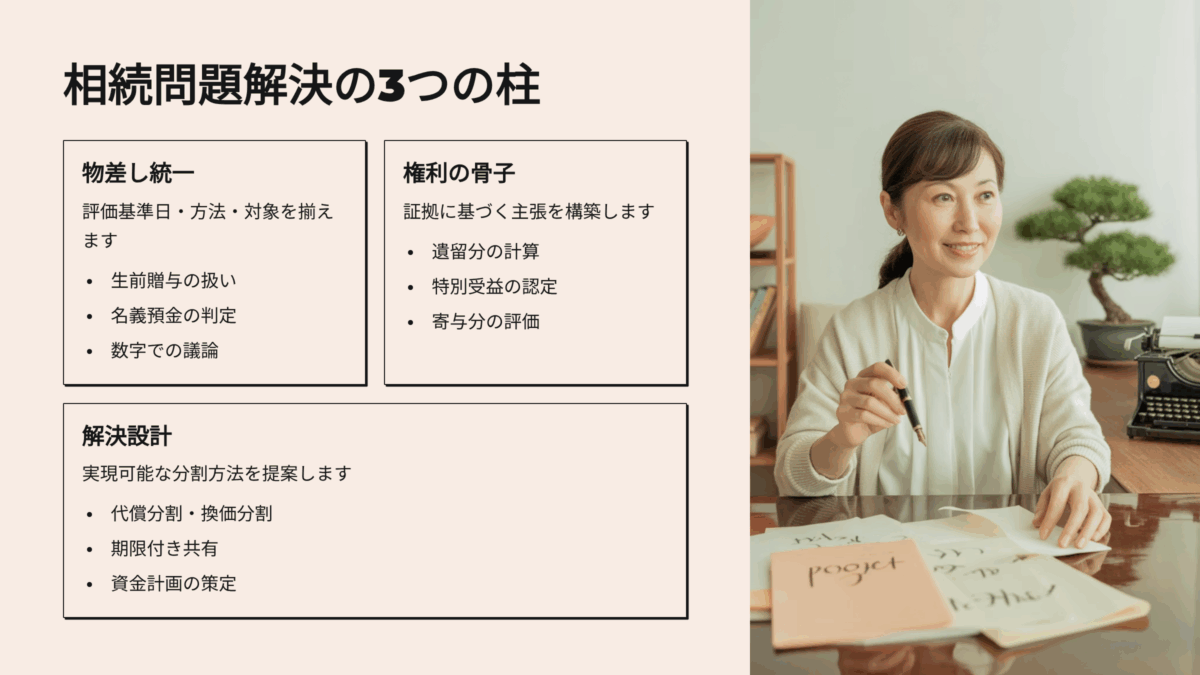

体感の不公平を検証可能な論点へ変えるコツは、「同じ物差し」で比べ直すことです。評価時点・評価方法・対象範囲をそろえれば、話し合いの温度が一段下がります。

できること・次の一歩

- ✅「金額・種類・タイミング」の3列で各人の受益を可視化

- ✅不動産は一つの評価に固執せず、路線価・取引事例・簡易査定を複数参照

- ✅制度名は一言補足を添えて共有(遺留分=最低限の取り分、特別受益=生前のもらい過ぎ調整)

なぜ不平等が起きるのか:典型原因とリスク

「不平等配分って、どこで歯車が狂うの?」そんな疑問に、私たち“めーぷる岡山中央店”の現場視点で答えます。特別受益・名義預金・不動産の偏りなど、争いの火種を具体化し、どの順番で潰せば感情の温度が下がるかまで道筋を示します。

介護・同居・事業承継・学費援助(特別受益化)の影響

介護や同居の負担、学費・住宅資金の援助、家業の承継。これらは「もらった」側の加点・減点として計算される可能性があり、特別受益(過去の援助を相続で調整)や寄与分(介護などの貢献の加点)の主張に直結します。数字と証拠に置き換えることが、感情のぶつかり合いを減らします。

不公平が生じる典型

- ✅学費援助は20〜30年前でも積み上がる影響が大きい

- ✅同居者が生活費を親口座から支出→実質援助の扱いになり得る

- ✅家業承継で「株式・設備」を受けたが現金はゼロ→総額では有利の指摘を受けやすい

証拠として有効なもの

- ✅通帳コピー(入出金の出所・使途)

- ✅学費・住宅頭金の振込履歴、合意メモ

- ✅介護の実績表(期間・頻度・内容)

できること・次の一歩

- ✅家族全員分の「援助・負担カレンダー」を作成(時期・金額・根拠資料)

- ✅介護の実働は日誌化して、寄与分の土台に

- ✅事業承継は株式評価の概算と受けた資産の一覧を同時提示

生前贈与・名義預金・生活費立替の見落とし

見落としやすいのが生前贈与と名義預金(名義は子でも実質は親の財産)、そして生活費の立替です。ここが曖昧だと、相続財産の母数(計算の土台)がブレて、遺留分(最低限の取り分)の議論が空回りします。

つまずきポイント

- ✅名義預金:通帳の管理者・入金者・印鑑保管者が親なら親の財産扱いに

- ✅生活費立替:レシート・振込明細がないと主張が通りにくい

- ✅年末のまとまった出金:贈与か支払いか、使途の説明責任が発生

チェックの手順(ミニフロー)

- 親名義・子名義を問わず実質の出所を確認

- 3〜5年分の出入金をラベル付け(生活費/贈与/医療/不明)

- 不明金は仮置きにして、領収・メモから埋める

できること・次の一歩

- ✅名義と実質の相違を一覧化し、再分類表を作成

- ✅不明金は「問い合わせメモ」を作り、兄弟で同じ質問表を回す

- ✅立替の清算ルールを合意メモに(対象・期間・証憑の要件)

不動産偏在と流動性不足の問題

相続の詰みポイントが不動産です。価値は高いのに現金化に時間がかかり、兄弟の取り分調整に代償金(現金で釣り合わせる)が必要になります。住宅ローンや老朽化の修繕費、空き家リスクも重なると、感情だけでなく資金繰りの摩擦が起きます。

不動産偏在の影響と対策の対応表

| 論点 | 典型リスク | 実務対応 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 評価のばらつき | 路線価と実勢価格で差 | 複数評価(路線価・取引事例・簡易査定)で中央値 | 評価時点を統一 |

| 流動性の低さ | 代償金を払えない | 分割の順序設計(売却→分配/一部借入→売却) | 金利・期間を合意メモに |

| 共有の長期化 | 修繕・固定資産税の押し付け合い | 管理協定(費用分担・期限・売却条件) | 期限付き共有を基本に |

| 空き家化 | 価値下落・近隣トラブル | 早期の活用方針(賃貸・売却・解体) | 近隣説明の役割決め |

できること・次の一歩

- ✅不動産は評価×3本立て(路線価・事例・査定)で合意ラインを作る

- ✅代償金が必要な人は資金計画表(原資・金利・返済期間)を用意

- ✅共有にする場合は期限・出口条件を先に書面化

法的観点:『不公平』と『違法』の違い

「納得はいかない。でも法律違反なのかは分からない」——ここを整理すると、話し合いの温度が一段下がります。不公平(主観)と違法(法が守らせる最低ラインの侵害)を分け、どの論点なら修正できるのかを見極めましょう。ルールを知れば、感情論から交渉可能な論点へ移せます。

遺留分の基礎(範囲・対象・計算の考え方)

遺留分(いりゅうぶん)は配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の取り分です。侵害されたときは金銭での支払い請求が原則。対象は「相続財産+一部の生前贈与(持戻し対象)」で計算します。

押さえるポイント

- 誰にある? 子・配偶者・直系尊属のみ(兄弟姉妹にはなし)

- どれくらい? 直系尊属のみの相続=全体の1/3、それ以外=全体の1/2が家族全体の遺留分。これを各人で按分

- 何を足す? 相続開始前の一定の生前贈与を財産に足してから計算(持戻し)

- どう請求? 原則は金銭。不動産の一部を物納のように請求はできません

例(簡易イメージ)

| 家族構成 | 遺産(評価) | 生前贈与(加算) | 遺留分の総額 | 各人の目安 |

|---|---|---|---|---|

| 配偶者+子2人 | 3,000万円 | 600万円 | (3,600万×1/2)=1,800万円 | 配偶者900万、子各450万 |

| 子2人(配偶者なし) | 2,400万円 | 0円 | (2,400万×1/2)=1,200万円 | 子各600万 |

できること・次の一歩

- ✅自分の遺留分の幅を概算(家族構成・総額・生前贈与をメモ)

- ✅請求は金銭が原則と共有し、代償方法(分割払い・利息)を協議

- ✅評価の時点・方法を先に合意(路線価/取引事例/査定のどれで行くか)

特別受益・寄与分の主張と立証のコツ

特別受益は「生前にもらい過ぎの調整」、寄与分は「介護や事業手伝い等の貢献の加点」です。どちらも主張する側が立証するため、感情ではなく証拠の整備がカギになります。

特別受益の立証ヒント

- ✅住宅頭金・学費・開業資金の振込記録、当時の合意メモ

- ✅贈与時期・金額・目的の3点セットを同じフォーマットで整理

- ✅名義預金(名義は子でも実質は親資金)の可能性は、通帳管理者や印鑑保管者で確認

寄与分の立証ヒント

- ✅介護の日誌(期間・頻度・具体の支援内容)

- ✅医療機関・ケアマネからの実績のわかる書類

- ✅同居による家計負担の内訳(光熱費・食費の分担表)

伝わる主張の順番

- 事実の列挙(時期・金額・頻度)

- 法的枠組みへの当てはめ(特別受益 or 寄与分)

- 調整案(増減金の幅・支払い方法・期限)

できること・次の一歩

- ✅兄弟全員分の「受益と貢献の一覧表」を同じテンプレで作る

- ✅不明点は質問票で共通化(誰が答えても同じ情報が返る形)

- ✅主張ごとに落とし所の金額レンジを用意(幅で交渉)

先祖代々の不動産と持戻しの考え方

「先祖代々の土地だから長男へ」——お気持ちは分かります。ただし、相続で見るのは価値の偏りです。伝統や慣習で特定の人に集中すると、他の相続人の遺留分を侵害することがあります。ここで効くのが持戻し(生前贈与分を合算して公平性を担保)と代償分割(不動産を受ける人が他へ金銭で調整)です。

実務で迷いがちなポイント

- 評価の一本化:路線価・取引事例・査定の複数評価で中央値を採用

- 代償金の資金計画:返済期間・金利・担保(抵当設定の要否)を合意メモに

- 共有の期限:やむなく共有にするなら期限と出口条件(売却トリガー)を先に書面化

活用イメージ(先祖地を長男が取得する場合)

- ✅代償分割:長男が代償金を年賦払い、期限や利率を明記

- ✅一部売却+一部保有:価値の一部を現金化して他の相続人へ配分

- ✅受益権の設計:家族信託等で利用権と価値権を分け、流動性を補う

できること・次の一歩

- ✅不動産の評価×3(路線価・事例・査定)を並べ、中央値で試算

- ✅代償金の返済計画表を作り、資金原資を明確化

- ✅共有する場合は期限・費用負担・売却条件を合意メモに落とす

初動対応:今すぐやることリスト(証拠と情報の集約)

「どこから手をつければ…」という混乱を作業手順に落とし込む章です。まずは証拠と数字の確保が最優先。この24〜72時間で揃えるべき資料、ラベルの付け方、家族内の役割分担まで、私たち“めーぷる岡山中央店”の現場手順でお伝えします。

預金出入金・契約書・贈与の記録を時系列で確保

感情より先に通帳と契約書です。時間が経つほど記憶は薄れ、通帳の再発行や明細取得にも手間がかかります。「時系列」と「用途ラベル」で並べ替えると、争点が自動で浮き上がります。

できること(今日)

- ✅通帳・ネットバンキング履歴を相続開始前3〜5年分エクスポート

- ✅入出金に用途ラベルを付与(例:医療/生活費/贈与/不明)

- ✅贈与の可能性がある振込は根拠資料(メモ・メール・領収)を紐づけ

- ✅契約書(保険・有価証券・ローン・賃貸)の最新控えをスキャン

- ✅ファイル名規則:「YYYYMMDD_支出先_金額_用途」(例:20210425_学費_50万_贈与候補)

時系列整理のミニ手順

- 月ごとにCSVを並べ、連番IDを付ける

- 同一支出はスレッド化(ID001-1/001-2…)

- 不明金は別表に仮置き→家族ヒアリングで埋める

資料優先度と入手先の目安

| 区分 | 具体例 | 重要度 | 入手先/担当 | メモ |

|---|---|---|---|---|

| 預金・証券 | 通帳、取引履歴、残高証明 | 高 | 金融機関/相続人代表 | まずは過去3年から |

| 贈与根拠 | 振込控え、合意メモ、レシート | 高 | 各本人 | 目的・金額・時期の3点 |

| 契約書 | 保険、ローン、賃貸、投信目論見書 | 中 | 書類保管箱/郵送物 | 失効や更新日を確認 |

| 請求書類 | 医療・介護費、公共料金 | 中 | 家計ファイル | 未払金の洗い出し |

| メモ類 | 家計ノート、日記、メール | 低 | 家族 | 使途の裏取りに有効 |

小ワザ

- ✅スマホ撮影は影・指写りに注意、スキャンアプリで補正

- ✅家族共有には変更履歴が残る表計算を使用(編集者が分かる)

不動産評価・保険・退職金など資産棚卸し

相続は「何がどれだけあるか」を確定しないと進みません。評価の物差しをそろえるだけで、話し合いは半歩前へ動きます。

棚卸しのチェックリスト

- ✅不動産:登記事項証明・固定資産税納税通知・評価3点セット(路線価/近隣成約/簡易査定)

- ✅保険:契約者・被保険者・受取人・満期/死亡保険金額

- ✅退職金・弔慰金:支給予定の有無、受取人

- ✅負債:ローン残高、カード、立替金

- ✅動産:貴金属・骨董・車両(評価は売却相場ベースで)

資産棚卸しの作業表(例)

| 資産/負債 | 内容 | 推定評価 | 根拠資料 | 共有フォルダ |

|---|---|---|---|---|

| 自宅 | 土地50坪+建物 | 2,600万円 | 路線価・事例・査定 | /realty/home |

| 預貯金 | 普通・定期 | 1,100万円 | 残高証明 | /bank/all |

| 生命保険 | 受取人:長女 | 500万円 | 契約約款 | /insurance |

| 退職金 | 支給予定あり | 300万円 | 会社通知 | /pension |

| 住宅ローン | 残高あり | ▲800万円 | 返済予定表 | /debt |

ポイント

- ✅評価は同一基準日(相続開始日)で統一

- ✅保険・退職金は受取人固有かどうかを明確化

- ✅負債も正の財産と同じ熱量で確認(後出しは不信の元)

連絡手順と家族ライン運用のルール化

連絡の混線は誤解を生みます。誰が、何を、いつまでに伝えるか——この3点だけ決めれば、温度は落ち着きます。家族LINEやメールは議事録化を前提に運用しましょう。

運用ルール(最小限)

- ✅代表者を1名指名(金融機関・役所対応の窓口)

- ✅週1定例のオンライン/対面ミーティング(30分)

- ✅議題は事前共有、終わりに決定事項と宿題をテキストで確定

- ✅感情の行き違い対策:事実→感想→要望の順で投稿

- ✅スタンプは了承サインに限定、既読=同意ではないと明記

テンプレ(貼って使えます)

- 【連絡】YYYY/MM/DD 議題:通帳2019–2021の用途ラベル付与

- 【決定】評価基準日=相続開始日/不動産は評価3点採用

- 【宿題】長男:保険契約の写し提出(期限:金曜)/次女:学費振込の控え収集

合意メモに書くべき最低限

- ✅評価基準・使用フォーマット・共有先

- ✅回答期限・未提出時の扱い(仮置き)

- ✅口論になったときのクールダウン手順(24時間ルール等)

兄弟間の合意形成:話し合いの設計図

相続は「情報の非対称」と「感情の温度差」が衝突しがちです。ここでは家族会議の段取り、第三者の入れ方、合意メモ化までを手順化します。目的は勝ち負けではなく、合意可能域の可視化です。時間を区切り、論点を分け、記録に残す——この3点で前に進みます。

家族会議のアジェンダと第三者ファシリテーターの活用

会議は「時間」「順番」「役割」が命です。先にアジェンダを配れば、脱線が減り、合意率が上がります。第三者(専門家や信頼できる親族)が入ると、言いづらいことを言える空気が生まれます。

基本アジェンダ(60〜90分想定)

- 開会・目的確認(5分)——公平な着地点を探ることを明言

- 事実確認(15分)——資産一覧と評価の基準日をそろえる

- ルール確認(10分)——遺留分・特別受益・寄与分の用語を一言補足

- 争点の切り分け(20分)——「金額」「種類」「タイミング」に分解

- 選択肢の提示(20分)——代償分割・換価分割・期限付き共有の案を3つ

- 着地点の幅決め(10分)——各人の譲れる幅と必須条件を数値化

- 宿題・期限の確認(5分)——誰が何をいつまでに

第三者ファシリテーターの入れ方

- 役割:進行管理・時間配分・論点整理・言い換え(攻撃→要望)

- 人数:1名で十分。中立宣言と守秘を明文化

- 依頼のコツ:事前に合意メモの雛形とアジェンダを共有

- 効用:感情の高ぶり時に休憩宣言や論点戻しができる

できること・次の一歩

- ✅アジェンダを48時間前に配布

- ✅専門用語の1行解説を会議資料1枚目に

- ✅第三者には「結論を出す役ではない」と伝える

感情のガス抜きと合意メモの作り方

感情は抑えるより扱うほうが早道です。最初の10分を感情の棚卸しに充て、その後は事実→要望→案の順に。最後は合意メモで「誰が・何を・いつまでに」を固定します。

ガス抜きの技術

- Iメッセージ:「あなたが悪い」ではなく「私はこう感じた」

- 時間制限:1人2分、タイマーを使う

- 反映サイン:「いまの発言は合意メモの前提に入れます」と言語化

- 言い換え:攻撃語をニーズへ変換(例:「ズルい」→「評価軸をそろえたい」)

合意メモの基本構成(雛形)

- 目的:公平な分割に向けた合意可能域の確認

- 前提:評価基準日、評価方法(路線価・事例・査定の中央値)

- 合意事項:分割方法、代償金の金額・利率・支払期限、共有の期限・出口条件

- 宿題:通帳明細の提出、保険契約書の写し、質問票の回答期限

- 次回日程:YYYY/MM/DD HH:MM、議題

小ワザ

- ✅否決案も記録(なぜダメだったか)→後戻り防止

- ✅金額は幅で記載(例:450〜500万円)→交渉を生かす

- ✅期限は曜日と時間まで(例:金曜17時)→曖昧さ排除

できること・次の一歩

- ✅冒頭10分を感情の時間として宣言

- ✅合意メモはその場で画面共有しながら共同編集

- ✅終了5分前に読み合わせ→全員の「了解」をテキストで残す

✅合意形成チェックリスト(抜け漏れ防止)

最後に、抜けがちな論点を一気に確認します。会議の前後でこのチェックを回せば、同じやり取りのやり直しが減ります。

- ✅評価の基準日は統一したか

- ✅不動産評価は3点法(路線価・事例・査定)で中央値か

- ✅生前の援助は特別受益表に反映したか

- ✅介護・同居の貢献は寄与分日誌で提示したか

- ✅名義預金や使途不明金の質問票を回したか

- ✅分割方法は代償分割/換価分割/期限付き共有から比較したか

- ✅代償金の原資・利率・返済期限・担保を明記したか

- ✅合意メモに宿題・担当・期限を入れたか

- ✅次回日程と議題を確定したか

- ✅感情面のクールダウン手順(休憩・第三者判断・24時間ルール)を決めたか

できること・次の一歩

- ✅このチェックリストを印刷して持参

- ✅会議終了時に未チェック項目だけを次回の議題に

- ✅第三者にチェック担当を任せ、運用を標準化

解決スキーム:分け方のプロとコンス

「方法は分かったけれど…結局どれを選べば納得できるの?」という段階の方へ。ここでは代償分割・換価分割・共有を軸に、生命保険・ローン・納税資金まで一気通貫で設計します。私、めーぷる岡山中央店の星川あきこが、現場で使う判断基準をお渡しします。

代償分割・換価分割・共有の是非

分け方は“時間とお金と感情”の三角バランスで選びます。メリット・デメリットを意思決定の軸で見比べましょう。

| 方式 | こういう時に向く | メリット | デメリット/リスク | 実務のコツ |

|---|---|---|---|---|

| 代償分割 | 不動産を誰か1人が使い続けたい | 住み続けられる/売却コスト回避 | 代償金の資金繰りが重い/利息・期限で摩擦 | 返済計画(原資・利率・担保)を事前合意 |

| 換価分割 | 早くキリをつけたい・公平性重視 | 現金で公平/感情の分離がしやすい | 売却まで時間/相場下落・空き家コスト | 期限付き販売+最低許容価格をメモ化 |

| 共有(期限付き) | いま売りたくない・市場待ち | 判断を先送りできる/機会損失を抑制 | 管理負担・固定資産税/出口で再対立 | 共有は期限と売却トリガー必須、管理協定を作成 |

判断フロー(簡易)

- 利用希望者の有無→いるなら代償分割を優先検討

- 代償金の原資が明確→代償分割、不明→換価分割へ

- 市況や建物状態が悪い→期限付き共有で整備→換価分割

できること・次の一歩

- ✅家族全員で方式の優先順位を1〜3位で提出

- ✅方式ごとに金額・期限・役割を空欄付きの雛形に記入

- ✅「最悪のケース」を1つ書き出し、回避策を合意メモに追記

生命保険・ローン・売却タイミングの実務

見落としがちな資金の出入りを整えると、方式の選択がクリアになります。生命保険=受取人固有財産(ただし調整原資として合意活用可)、ローン=誰が引き継ぐか、売却タイミング=季節と修繕が鍵です。

実務ポイント

- 生命保険

・受取人が特定なら相続財産外。ただし代償金の原資として任意合意で回すと摩擦が減ります。

・死亡保険金は振込予定日を確認し、資金計画表に組み込みます。 - ローン

・不動産を取得する人が債務引受できるかを金融機関に早期照会。難しければ売却→完済が安全。

・金利上昇局面では、固定/変動の見直しや借換え同時実行を検討。 - 売却タイミング

・退去・荷物撤去・軽微修繕を前倒しすると回転が上がります。

・価格は「3ステップ」で設定(上限:希望価格/中心:成約想定/下限:合意下限)。期限到来で自動的に価格調整。

タイムライン例(換価分割・90日設計)

1–7日:残置物の撤去手配/簡易清掃

8–21日:査定×3社→媒介契約→撮影

22–60日:内見・価格調整(2週ごとレビュー)

61–90日:申込→契約→引渡し準備(測量・境界・抵当抹消)

できること・次の一歩

- ✅保険金の入金予定表を作成(使い道の合意欄つき)

- ✅ローン残高・諸費用を入れた売却損益表を共有

- ✅撤去・撮影・内見の役割分担と日程を家族カレンダーに

納税資金・流動性確保の設計

相続は税・諸費用・代償金でキャッシュが出ていきます。「いつ・いくら・どこから」を先に決めると、争点が一気に減ります。流動性(すぐ使えるお金)を確保しましょう。

資金設計の型(サマリー表)

| 目的 | 想定支出 | 原資の優先順位 | 代替案 | 事前の合意ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 相続税・譲渡税 | 〇〇万円 | 保険金→売却代金→借入 | 分割納付・延納 | 期限・利息・担保 |

| 代償金 | 〇〇万円 | 保険金→自己資金→借入 | 年賦払い | 金利・返済期間・担保 |

| 当面の維持費 | 〇〇万円/年 | 預金→短期借入 | 賃貸活用 | 期間・回収計画 |

設計のコツ

- 三色ボールペン式に色分け:赤=確定、青=見込み、緑=未定

- キャッシュ・バッファを3〜6か月分確保

- 代償金の年賦払いは支払日・遅延利息・担保設定まで明文化

- 譲渡予定があるなら取得費・修繕費の領収書を保管(税額に影響)

簡易フォーマット(転記して使えます)

- 【資金需要】用途:___/金額:__万円/期限:__年__月__日

- 【原資】第1:___ 第2:___ 第3:___

- 【代替案】延納/年賦/借入(条件:金利__%、返済__年)

- 【合意事項】支払日:__/遅延利息:__%/担保:有・無

できること・次の一歩

- ✅資金需要を期限順に並べたキャッシュGanttを作成

- ✅保険・売却・借入の想定入金日を1枚に集約

- ✅代償金は年賦サンプル試算(例:500万円・年3%・5年)を家族で確認

遺留分侵害額請求の実務ポイント

「遺留分の請求、頭では分かるけれど…具体的にどう動けばいい?」という不安に、私“めーぷる岡山中央店”の実務手順でお答えします。期限・計算・書面の三点を押さえれば、感情論から交渉可能な数字へ整えられます。読み終えるころには、今日やることが一枚にまとまります。

請求のタイムラインと時効管理

遺留分は時間との勝負です。まずは時効の線引きをカレンダーに落とし込み、遅れない体制を作ります。

タイムライン(標準フロー)

- ✅【0〜7日】事実確認:遺言・分割状況・生前贈与の有無を一覧化

- ✅【8〜21日】概算計算:遺留分算定財産を仮置きし、請求額レンジを出す

- ✅【22〜30日】内容証明のドラフト作成→家族内レビュー→送付

- ✅【1〜3か月】任意交渉(分割払い・利息・担保を設計)

- ✅【3か月以降】進展なし・時効接近なら調停申立てで止める

時効の基本

- 侵害を知った日から1年で消滅(知った=金額の心証が持てる時点が目安)

- 相続開始から10年で絶対消滅

- 停止・中断の手段:内容証明は交渉の起点に有効、確実に止めるなら調停・訴訟の申立て

できること・次の一歩

- ✅「1年」「10年」を手帳と家族カレンダーに重複登録

- ✅内容証明の発信予定日を先に決め、逆算で資料集め

- ✅交渉が長引く場合に備え、調停申立て書類のひな形だけ先に作る

計算・対象財産・減殺と金銭請求の違い

現在は「遺留分侵害額請求」=金銭請求のみが原則です(旧来の減殺のように物そのものを取り戻す効果は基本なし)。まずは計算の物差しをそろえます。

遺留分の計算の骨子

- 遺留分算定財産=相続開始時の財産+持戻し対象の生前贈与−債務

- 遺留分の総体=上記×1/2(直系尊属のみ相続のときは1/3)

- 各人の遺留分=総体を法定相続分で按分

- 侵害額=各人の遺留分 − 実際に受けた価値(遺贈・相続分・受取保険の調整合意など)

簡易シミュレーション(例)

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 相続開始時財産(不動産+預貯金) | 3,000万円 |

| 持戻し生前贈与(長男への住宅資金) | 600万円 |

| 債務 | ▲200万円 |

| 遺留分算定財産 | 3,400万円 |

| 遺留分総体(配偶者+子2人) | 1,700万円(=3,400×1/2) |

| 各人の遺留分目安 | 配偶者850万/子各425万 |

実務メモ

- 保険金は受取人固有の財産。ただし調整の原資として合意で用いると交渉が進みます。

- 葬儀費用は原則、遺留分算定の債務に含めない運用が一般的。扱いは合意メモで明示。

- 不動産評価は基準日を相続開始日に固定、路線価・取引事例・簡易査定の中央値で。

できること・次の一歩

- ✅上の表を自分の数字で置換し、遺留分レンジ(±5〜10%)を準備

- ✅保険金・持戻しの扱いを注記に書き、後日の解釈違いを防止

- ✅評価資料は出典と日付を必ず添える

書面テンプレと交渉の落としどころ

書面は主張→根拠→請求→期限の順で。感情は別紙メモに吐き出し、送る文には数字と言葉の節度だけを残します。

内容証明(ドラフト例・必要箇所を置換)

遺留分侵害額請求書

相手方 ____ 殿

差出人 ____(住所・連絡先)

1.相続の発生

被相続人:____ 相続開始日:__年__月__日

2.遺留分算定財産(概算)

相続開始時財産 __万円

持戻し対象贈与 __万円

債務 ▲__万円

算定財産計 __万円

3.当方の遺留分

家族構成:____

遺留分総体:算定財産×(1/2 or 1/3)=__万円

当方按分:__万円

既受領額:__万円

侵害額 :__万円

4.請求および支払方法の提案

支払金額:__万円

支払期日:__年__月__日

(提案)分割払い:月__万円×__回/年利__%/担保設定の可否:有・無

5.回答期限

本書到達後14日以内に書面でご回答ください。期日までにご回答なき場合、家庭裁判所への調停申立て等の手続を検討します。

__年__月__日

交渉の「落としどころ」設計

- 分割払い:支払日、遅延利息、期限の利益喪失条項、抵当設定の有無

- 金額の幅:例)425〜470万円のレンジ提示で早期合意を狙う

- 代替案:保険金の一部充当、一部売却+一部現物利用、期限付き共有

- 感情対策:合意メモに「謝意・付言」欄を設け、気持ちの置き場を確保

できること・次の一歩

- ✅上記テンプレに数字を入れて家族レビュー→表現を中立化

- ✅支払方法が2案以上になるよう、原資とスケジュールを先に試算

- ✅合意メモはその場で読み合わせ、決定事項と宿題の期限を明記

まとまらないとき:家庭裁判所の調停・審判

話し合いが止まったら、中立のルールで仕切り直すのが近道です。この章では、家庭裁判所の調停・審判の基本と準備物、進行のイメージ、主張立証の勘所をまとめます。感情を外に置き、証拠と手続で前に進みましょう。

申立て要件・必要書類・費用感

家庭裁判所の調停は、当事者同士の自発的合意を後押しする場です。合意に至らなければ、審判(裁判官の判断)に移ります。申立ての可否は難しくありませんが、書類の正確さがその後の進行を左右します。

準備する主な書類とポイント(例)

| 区分 | 必要書類の一例 | ねらい | 作成のコツ |

|---|---|---|---|

| 当事者情報 | 申立書、戸籍関係の書類、相続関係説明図 | 相続人の範囲を確定 | 相続関係図は誰でも同じ結論になる形で |

| 財産資料 | 財産目録、評価資料(不動産・預貯金・有価証券) | 母数の確定 | 評価は基準日を相続開始日に統一 |

| 受益・貢献 | 特別受益・寄与分の一覧、裏付け資料 | 調整要素の可視化 | 金額・時期・目的の3点セットで |

| 請求関連 | 遺留分侵害額の試算書、内容証明の写し | 請求の範囲明確化 | 計算根拠は式と出典を併記 |

| 連絡・合意 | これまでの合意メモ、議事録 | 経緯の確認 | 否決案も理由つきで残す |

費用感(イメージ)

- 収入印紙・郵便切手などの実費+必要に応じて鑑定・評価費

- 郵送や取得の手間を含めると、準備コストは侮れません。先にチェックリスト化して一度で揃えると効率的です。

できること・次の一歩

- ✅申立書のドラフトを作り、空欄=未確定を可視化

- ✅財産目録と受益・貢献一覧を同じフォーマットで作成

- ✅評価資料は出典・日付・方法を余白に明記

調停→審判の流れと期間イメージ

調停は数回の期日で論点をほぐし、合意を目指します。合意できなければ、審判へ移行し、資料をもとに裁判所が結論を出します。

進行のイメージ(標準)

- 申立て受理:事件番号付与、期日指定

- 第1回調停:当事者確認、論点整理、追加資料の指示

- 第2〜4回調停:評価・受益・寄与分の幅出し、分割案の比較

- 合意成立または不成立

- 審判移行(不成立の場合):提出資料に基づき判断、不服なら不服申立てへ

期間の目安

- 調停:数か月スパンで複数回

- 審判:資料の量・評価の難度でさらに延びることも

- 長期化を防ぐ鍵は、事前の資料整備と論点の優先順位です。

できること・次の一歩

- ✅各期日の目的と宿題をメモ化(担当・期限つき)

- ✅「合意ならA案/不成立ならB案(審判用資料)」の二段構え

- ✅評価争いは中央値と代替案(代償金の分割・利息)を同時提示

裁判所での主張立証のツボ

裁判所で伝わるのは、一貫したストーリー×検証可能な証拠です。攻撃的な言葉より、事実→法的枠組み→提案の順で並べると響きます。

ツボ(実務要点)

- 事実の骨組み:時系列、金額、資料の対応表を作る

- 評価の統一:不動産は路線価・事例・簡易査定の中央値、預貯金は相続開始日残高

- 受益・貢献の整列:各人を同じテンプレで比較(特別受益/寄与分)

- 請求の幅:金額はレンジ提示、支払いは一括 or 年賦(利率・担保)の二案

- 感情の扱い:合意メモ末尾の付言や謝意で、対立の摩擦係数を下げる

押さえたい書式のミニ雛形(見出しだけ)

- 1)事件の概要/当事者・相続開始日・家族構成

- 2)遺留分算定財産の構成と評価方法

- 3)特別受益・寄与分の主張(事実・根拠資料・評価)

- 4)請求額と調整案(代償金の金額・支払条件)

- 5)これまでの協議経緯と合意・不一致点

できること・次の一歩

- ✅「事実→法→提案」三段構成の目次だけ先に作る

- ✅証拠は通し番号で本文と突合(Ex. 資料[12])

- ✅相手案に対しては代替案で返す(Noではなく「ならば○○」)

遺留分侵害額請求の実務ポイント

「遺留分は知っているけれど、実際の進め方が不安…」という方へ。ここでは時効管理・計算の物差し・書面と交渉をセットで整理します。数字と手順に落とし込めば、感情論から離れて合意可能な金額と支払条件に近づけます。私、めーぷる岡山中央店の星川あきこが現場で使う“ちょうどよい型”をお渡しします。

請求のタイムラインと時効管理

遺留分は時間が最大のリスクです。最初にカレンダーへ落として、迷わず進めましょう。

- ✅時効の原則

侵害を知った日から1年/相続開始から10年で消滅。内容証明は起点の可視化、確実に止めるなら調停・訴訟の申立て。 - ✅「知った日」の目安

遺言・遺産の概算・自分の取り分の不足が具体的に把握できた時点。

標準タイムライン(例:最短60〜90日設計)

- 【0〜7日】資料収集(遺言・通帳3〜5年・評価資料)

- 【8〜14日】算定財産の仮置き→請求額レンジ作成

- 【15〜21日】内容証明ドラフト→家族レビュー→送付日確定

- 【22〜60日】任意交渉(分割払い・利率・担保を選択肢で提示)

- 【61日〜】停滞・対立が強い場合は調停申立てで前進

小ワザ

- ✅家族カレンダーに「1年ライン」「10年ライン」を赤字で二重登録

- ✅内容証明の発信予定日を先に決め、逆算で準備

- ✅停滞を想定し、調停書式の雛形だけ先に作る

計算・対象財産・減殺と金銭請求の違い

現在は「遺留分侵害額請求」=お金の請求が原則です(旧来の減殺のように現物の取り戻し効果は基本なし)。まずは母数(遺留分算定財産)を正しく作ることが勝負です。

計算の骨子

- 遺留分算定財産=相続開始時の財産+持戻し対象の生前贈与−債務

- 遺留分の総体=上記×1/2(直系尊属のみ相続のときは1/3)

- 各人の遺留分=総体×法定相続分

- 侵害額=各人の遺留分 − 実際に受けた価値(相続・遺贈・合意で調整した保険金等)

簡易シミュレーション(数値は例)

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 相続開始時財産(不動産+預貯金等) | 2,800万円 |

| 持戻し生前贈与(学費・住宅資金など) | 400万円 |

| 債務 | ▲100万円 |

| 遺留分算定財産 | 3,100万円 |

| 遺留分総体(子2人のみ) | 1,550万円(=3,100×1/2) |

| 各人の遺留分 | 775万円 |

| Aさんの既受領(遺贈等) | 200万円 |

| Aさんの侵害額 | 575万円 |

実務メモ

- 保険金は受取人固有。ただし代償金や分割払いの原資として“合意で回す”とまとまりやすいです。

- 不動産評価は相続開始日で統一し、路線価・取引事例・簡易査定の中央値で着地案を。

- 葬儀費用の扱いは解釈差が出やすいので、合意メモに注記を。

書面テンプレと交渉の落としどころ

書面は主張→根拠→請求額→支払条件→期限の順。感情は別紙メモに吐き出し、本紙は事実と言葉の節度を徹底します。

内容証明テンプレ(貼って使えます)

遺留分侵害額請求書

相手方 ____ 殿

差出人 ____(住所・連絡先)

1.相続の発生

被相続人:____/相続開始日:__年__月__日

2.遺留分算定財産(概算)

相続開始時財産__万円+持戻し対象贈与__万円−債務__万円=計__万円

3.当方の遺留分

家族構成:____

遺留分総体:算定財産×(1/2 or 1/3)=__万円

当方按分:__万円/既受領:__万円

侵害額:__万円

4.支払方法の提案

一括:__年__月__日まで__万円

又は 分割:月__万円×__回(年利__%/遅延利息__%/担保__)

5.回答期限

本書到達後14日以内に書面でご回答ください。

期日までに回答なき場合、家庭裁判所への調停申立て等を検討します。

__年__月__日

交渉の“落としどころ”設計

- ✅金額はレンジで提示(例:560〜590万円)

- ✅分割払いの条件まで数値化(利率・支払日・期限の利益喪失・担保)

- ✅代替案を同時に出す(保険金の一部充当/一部売却+一部現物利用/期限付き共有)

- ✅摩擦低減のため、合意メモ末尾に付言(謝意・背景事情)欄を設ける

できること・次の一歩

- ✅上のテンプレに自分の数字を入れて家族レビュー

- ✅支払案を2本(一括・分割)持って期日に臨む

- ✅合意メモは画面共有で同時編集→読み合わせで締める

税務と評価の落とし穴

「評価や税のこと、気になってはいるけれど…専門用語が難しくて後回しにしている」そんな方へ。ここでは相続税評価の物差しと生前贈与の加算ルール、さらに二次相続と小規模宅地等の特例を、判断ミスが起きやすい順に整理します。評価をそろえるだけで、話し合いは一歩前へ進みます。

相続税評価(不動産・有価証券・預貯金)の基礎

評価は「基準日」「方法」「根拠」の3点セットで統一します。印象や相場感ではなく、検証可能な資料で固めましょう。

評価の物差し(要点まとめ)

- ✅不動産:相続開始日時点の評価を、路線価・近隣成約・簡易査定の3点比較で中央値に。境界・越境・築年の補正はコメント必須。

- ✅上場株式:課税時期(亡くなった日)を含む一定の平均等、認められた複数の指標のうち最も低い価額を採用するのが原則。根拠ページを控える。

- ✅非上場株式:会社規模や資産・利益をもとに評価方式が異なるため、決算書一式と株主名簿を早めに。

- ✅預貯金:相続開始日の残高に既経過利息を足す。定期解約の評価差はメモ化。

- ✅生命保険:受取人固有財産。ただし協議で調整原資として活用可(合意メモに明記)。

“抜けやすい”チェック

- ✅評価の基準日が混在していないか

- ✅不動産のマイナス要素(擁壁・私道・越境・建築制限)を評価書に反映したか

- ✅株式は採用した指標(日付・平均の種類)を明記したか

ミニ表(記載フォーマット例)

| 資産 | 評価方法 | 基準日 | 金額 | 根拠資料/URL | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 自宅 | 路線価×補正/成約事例中央値 | 20XX/YY/ZZ | 2,580万円 | 査定書3点 | 越境疑い→測量予定 |

| 上場株 | 最低採用法(終値/各種平均) | 20XX/YY/ZZ | 320万円 | 終値・月平均控え | 指標は最低値を採用 |

| 預貯金 | 残高+既経過利息 | 20XX/YY/ZZ | 1,120万円 | 残高証明 | 定期は中途解約差なし |

できること・次の一歩

- ✅すべての資産を同一シートで管理(基準日・根拠を欄外に)

- ✅不動産は3社査定+路線価計算で中央値ルールに合意

- ✅株式は採用指標と日付をキャプチャ保存

生前贈与の加算ルールに注意

ここを間違えると遺留分や税額の母数がズレます。2024年以降は生前贈与の持ち戻し期間が原則7年に延長。特に4〜7年部分の扱いに注意です。

要点(2024年以降の実務感)

- ✅相続開始前3年以内の贈与:全額を相続税の計算に加算

- ✅相続開始前4〜7年以内の贈与:合計100万円を控除した残額を加算(小口・日常贈与への配慮)

- ✅相続時精算課税:年110万円の基礎控除が創設。加算するときは基礎控除後の残額を足す

- ✅「110万円以下なら安心」はNG。暦年贈与でも加算対象になり得ます

実務での並べ方(テンプレ)

- 贈与一覧を作成(年・金額・目的・通帳/契約の写し)

- 3年内と4〜7年内を区分し、4〜7年は合計100万円控除して仮計

- 相続時精算課税の贈与は年110万円控除後の残額を加算

- 仮計を遺留分算定財産の母数へ反映

落とし穴メモ

- ✅死亡年の贈与も加算対象になり得る

- ✅贈与の名義と資金の出所が食い違うと、名義預金認定のリスク

- ✅学費・生活費は必要性と通常性をメモ。線引きの根拠を残す

できること・次の一歩

- ✅過去7年の通帳を年別フォルダに整理

- ✅4〜7年分は合計100万円控除の欄をシートに追加

- ✅贈与の目的メモ(学費・住宅・事業)を一行補足で添付

二次相続・小規模宅地等の特例の視点

一次で終わりではありません。二次相続(もう片方の親が亡くなるとき)まで見据えると、一次の分け方が変わります。さらに小規模宅地等の特例(土地評価の大幅減)を外さない設計が肝です。

二次相続の基本発想

- ✅一次で配偶者に寄せすぎると、二次で相続人が減って税率が上がりやすい

- ✅一次・二次の合計税額最小を狙い、配偶者の生活資金とバランスを取る

- ✅不動産は二次で処分困難になりがち。出口(売却/賃貸)を一次から決める

小規模宅地等の特例(超要約)

- 特定居住用(自宅):最大330㎡・評価80%減(居住継続や取得者要件に注意)

- 特定事業用:最大400㎡・評価80%減

- 貸付事業用:最大200㎡・評価50%減(要件厳格。事前確認が安全)

- 申告期限内(相続開始を知った翌日から10か月)の遺産分割と申告が実務の鍵

一次×二次×特例の考え方(簡易マトリクス)

| 論点 | 一次で有利でも二次で不利? | 対応策 | メモ |

|---|---|---|---|

| 配偶者に集中 | 二次で税率アップ | 一部子へシフトし総額最小化 | 生活資金と両立設計 |

| 自宅を配偶者が相続 | 一次で特例適用可 | 二次の取得者要件を先に想定 | 同居・生計同一の管理 |

| 事業不動産 | 後継者決まらず停滞 | 承継者の確定+80%減の可否確認 | 貸付扱いに注意 |

| 貸家建付地 | 要件未充足で使えず | 要件整備(賃貸実体/期間) | 期限管理が最重要 |

できること・次の一歩

- ✅一次と二次の税額試算(ざっくりでOK)を並べる

- ✅自宅の特例適用者(誰が取得・どこに住むか)を先に決める

- ✅申告期限から逆算カレンダーを作り、評価・測量・遺産分割の順を固定

恨みを和らげるコミュニケーション設計

相続は正しさと気持ちが別々に走りがちです。この章では、兄弟間の温度を下げるための話し方の順番と言葉選びの型をまとめます。目的は「勝つ」ことではなく、合意可能域を広げること。感情の置き場を作り、事実の合意点を積み上げましょう。

感情と事実を分けるフレーミング

いきなり結論や非難から入らず、感情→事実→要望の順で並べ替えます。相手の言い分を復唱(リフレーズ)してから自分の意見を述べるだけで、温度が2度下がります。

基本の型

- ✅感情:「私は〇〇だと感じています」

- ✅事実:「通帳のこの入出金は、20XX年に□□へ支払われています」

- ✅要望:「評価の基準日を相続開始日で統一したいです」

使い分けのコツ

- 評価の話は「方法の合意」を先に——路線価・取引事例・査定の中央値に一本化

- お金の話は「金額の幅」で——例:450〜480万円のレンジ提示

- 譲れない条件は最初に宣言——例:「遅延利息と期限の利益喪失は必須です」

ミニテンプレ(そのまま使えます)

- 「いまは気持ちの整理を先に3分だけ。その後で数字の確認に移りたいです」

- 「合意済み:評価基準日=相続開始日。未合意:代償金の利率。この2点に集中しませんか」

できること・次の一歩

- ✅各人の“感情メモ”を先に配布(1人3行まで)

- ✅会議冒頭に合意事項/未合意事項の2列表を提示

- ✅事実確認は第三者読み上げ(中立な声に変える)

謝意・付言事項・手紙の効用

謝意と付言(ふげん)は、数字では動かせない心の重さを軽くします。短く、具体的に、過去の貢献に紐づけて伝えるのがコツです。文章化(手紙・付言メモ)は、口頭より誤解が少ないメリットがあります。

効く書き方のポイント

- 具体性:「介護の送迎を週3回、2年間続けてくれたことに感謝しています」

- 時間軸:「学費を支援してもらった20年前のことも、今回の話に含めて考えます」

- 期待値の整合:「最終的には代償分割+年賦払いで落としたいと考えています」

付言の置き場所

- ✅遺言がある場合:付言事項に感謝・意図・分割の考え方を記す

- ✅協議の場合:合意メモの冒頭に“思い”の段落を一行

- ✅対立が強い場合:個別の手紙で先に送る→会議で触れない(感情の噴出を回避)

できること・次の一歩

- ✅各人が100字の感謝を書いて共有(読み上げはしない)

- ✅合意メモに「背景と配慮」の欄を増設

- ✅付言は事実と混ぜない。数字・条件は別紙で管理

✅関係修復に役立つフレーズ例

攻撃語を要望語に変えると、同じ主張でも摩擦が減ります。下の置換リストを見ながら、言い換えてみてください。

- 「あなたはズルい」→「同じ物差しで評価したいです」

- 「全部返して」→「遺留分相当の金額で調整したいです」

- 「昔からひいきだ」→「生前の援助も含めて表にしませんか」

- 「信用できない」→「根拠資料を相互に同じフォーマットで出し合いませんか」

- 「話にならない」→「休憩10分を取り、争点を一つに絞り直しませんか」

- 「お金がない」→「分割払いの条件(利率・担保)で検討できます」

- 「決められない」→「次回までの宿題と期限を決めましょう」

会議の締めのひと言(効きます)

- 「今日は合意点が2つ増えたことが成果です。残り1つに集中しましょう」

- 「次回は代償金の利率だけに絞ります。根拠資料を1枚で持ち寄りましょう」

できること・次の一歩

- ✅家族チャットの“攻撃語→要望語”置換表を共有

- ✅会議の最後に成果の数を口に出す(小さくても数値化)

- ✅言いづらい人には第三者が代読する運用を

再発防止:不平等を『納得の設計』へ

「一度はまとまっても、また火種が残るのでは…」と感じる方へ。ここでは遺言・家族信託・見える化の3本柱で、将来の誤解と恨みを仕組みで予防する方法を整理します。感情に頼らず、運用できるルールに落とし込みましょう。

公正証書遺言・遺言執行者・付言事項の活用

遺言は「文面」だけでなく運用設計が核心です。公正証書遺言(公証役場で作る遺言)にし、遺言執行者(遺言を実現する人)を指名、さらに付言事項(思いを書く自由記載欄)で誤解を減らします。

遺言の三層構造(型)

- ✅ルール:分割方法・評価基準日・代償金の支払条件(利率・期限・担保)

- ✅人:遺言執行者・代理人・予備の連絡先

- ✅思い(付言):配分理由・感謝・承継の意図(争いの温度を下げます)

ミニチェック

- 評価の統一:不動産は路線価・事例・査定の中央値と明記

- 支払の具体化:年賦なら金額・回数・遅延利息・期限の利益喪失まで

- 保全策:代償金に抵当設定の要否、担保物の指定

短文サンプル(付言の書き方)

- 「介護の負担に感謝し、居住継続を願います。その代わり、代償金は年3%で5年かけて支払う設計にしました。」

できること・次の一歩

- ✅公正証書遺言のドラフトを作り、家族に付言だけ先に共有

- ✅遺言執行者の役割範囲(残置物の処理、連絡頻度)をメモ化

- ✅見直し時期を3年ごとにカレンダー登録

家族信託・受益権設計で不動産偏在を補正

不動産は価値が偏りやすく、現金化の遅さが不満を生みます。家族信託(財産管理を家族に託す契約)を使い、利用権(住む権利)と価値権(お金)を分けて設計すると、納得感が上がります。

よくある設計

- ✅居住権×代償金:長子が自宅に住み続け、他の兄弟へ年賦の代償金

- ✅収益信託:賃貸用不動産の家賃を配分ルールで分ける(管理者=受託者を明確に)

- ✅売却トリガー:空室率・修繕費が一定を超えたら自動売却の条件を信託契約に

信託の設計メモ(表)

| 論点 | 推奨設定 | ねらい |

|---|---|---|

| 受託者 | 管理が得意な家族1名+補助者 | 意思決定の迅速化 |

| 受益者 | 第一次:居住者/第二次:兄弟 | 利用と価値の分離 |

| 監督 | 受益者代理人・定期報告 | 透明性の確保 |

| 解除/終了 | 年数・売却トリガーを明記 | 出口の明確化 |

できること・次の一歩

- ✅不動産の利用希望とお金の希望を別紙でヒアリング

- ✅信託案を1ページ図解(役割と資金フロー)にして家族共有

- ✅契約前に税・登記の影響をメモ化(固定資産税、登録免許税など)

生前の見える化(エンディングノート・資産リスト)

最後は情報の非対称をなくすこと。エンディングノートと資産リストで、探し物と誤解を激減させます。重要なのは場所と更新頻度です。

資産リストの最小構成

- ✅資産一覧:預貯金・証券・保険・不動産・負債(基準日・評価・根拠)

- ✅連絡帳:金融機関、保険会社、年金窓口、税・法務の連絡先

- ✅パス情報:保管場所と引き継ぎ手順(直接のID/パスは別封筒で)

- ✅意思表示:医療・介護・葬儀の希望(選択肢でチェック式)

運用のコツ

- 更新日を必ず記載(例:更新日=毎年誕生月)

- 共有権限を段階化(閲覧のみ/編集可)

- 紙×データの二重化(印刷1部+クラウド)

即使えるテンプレ見出し

- 1)資産サマリー(総額/キャッシュ比率)

- 2)不動産の評価3点(路線価・事例・査定)

- 3)保険と退職金の受取人一覧

- 4)緊急時の連絡網(優先順位つき)

できること・次の一歩

- ✅A4一枚の資産サマリーを今日作る

- ✅更新日アラートを家族カレンダーに登録

- ✅エンディングノートの空欄だけを家族で埋める会を60分