相続税の納税資金が足りない——売る・借りる・待つの最適解を、76歳の現実に合わせて整理しました。目次を見て必要なところから読んでみてください。

- 76歳・相続税の納税資金が足りないときの判断軸【実家売却は本当に最適か?】

- 実家売却の進め方【査定→相続登記→測量→契約→引渡し】

- 相続登記・名義整理と遺産分割協議の整え方

- 価格査定の取り方(一括査定/訪問査定の使い分け)

- 境界・測量・残置物処分の段取り

- 売却スケジュールと必要書類チェックリスト

- 譲渡所得税の基本・経費計上・取得費の把握

- 令和の税制で損しない売却時期と決済タイミング

- リフォーム・解体・更地化の損益分岐点

- 仲介手数料・諸費用の適正化

- 売却後の住まい選び(賃貸/サ高住/持ち家縮小)

- 介護費・医療費を見据えたキャッシュフロー設計

- 持ち家を手放す心理的ハードルへの対処

- 共有者の同意・代償分割・持分売却の実務ポイント

- 連絡が取れない相続人・行方不明時の対応

- 認知機能低下・代理権・後見制度の基礎

- T-10カ月からの行動計画(初動72時間がカギ)

- 相談先マップ(税務・不動産・法務の役割分担)

- チェックリスト(抜け漏れ防止用)

- よくある質問Q&A【相続税と実家売却の疑問を一気に解消】

76歳・相続税の納税資金が足りないときの判断軸【実家売却は本当に最適か?】

「相続税のこと、気になってはいるけれど…何から手をつけたらいいか分からない」そんな方へ。納税資金が不足しても、選択肢は「売る・借りる・待つ」だけではありません。私は“めーぷる岡山中央店”の星川あきこ。ここでは、向き不向きがひと目で分かる判断軸をお渡しします。

「売る・借りる・待つ(延納/物納)」の基本選択肢と向き不向き

最初に全体像を俯瞰します。結論は「期限内に安全に納められる方法」を選ぶこと。感情ではなく“資金化スピード・手残り・居住の安定・審査難易度”で比べます。

選択肢の早見表

| 方式 | こんな人に向く | 資金化までの速さ | 手残り(費用差) | 居住継続 | 審査・要件 | 主なリスク/注意点 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 売却(現金化) | 早く確実に納税資金を作りたい | 速い | 仲介手数料や譲渡税で目減り | できない(原則) | 低〜中 | 売却益課税、引渡し期限、残置物・測量費 |

| リースバック | 住み続けながら資金を作りたい | 中 | 買取価格は相場より低め | できる | 中 | 家賃負担、再購入条件、契約更新 |

| 賃貸活用 | 時間をかけて家賃収入で賄いたい | 遅い | 維持費次第 | 住めない(他人に貸す) | 低 | 空室・原状回復・管理手間 |

| 納税資金ローン | 短期で橋渡ししたい | 速い | 金利・保証料の負担 | そのまま | 中〜高 | 返済計画の精緻化が必要 |

| 延納(分割納付) | 現金は薄いが将来の収入見込みがある | 中 | 利子税が発生 | そのまま | 高 | 担保提供、要件厳格 |

| 物納 | 売れにくい資産を保有、現金化困難 | 遅い | 評価通り | 物納対象は手放す | 高 | 審査に時間、却下リスク |

✅迷ったら

- 期限内に確実に納められるかを最優先

- 住み続けたいかを明確化(ここが後悔の分かれ目)

- まずは売らずに済む制度(延納・物納・ローン)を試算し、ダメなら売却手順へ

事例(架空)

「76歳・年金生活。相続税700万円、預貯金300万円。実家に住み続けたい」

→ 延納の要件確認+納税ローンの短期利用で対応。売却は回避。3年後、家賃負担の少ない住み替えと同時に売却して精算。

次の一歩

- 手元資金・年金・不動産の“使えるお金”を一覧化

- 3方式(売却/借入/延納・物納)の概算を同じ表で比較

- 「住み続けたい度」を5段階で採点して優先順位を固める

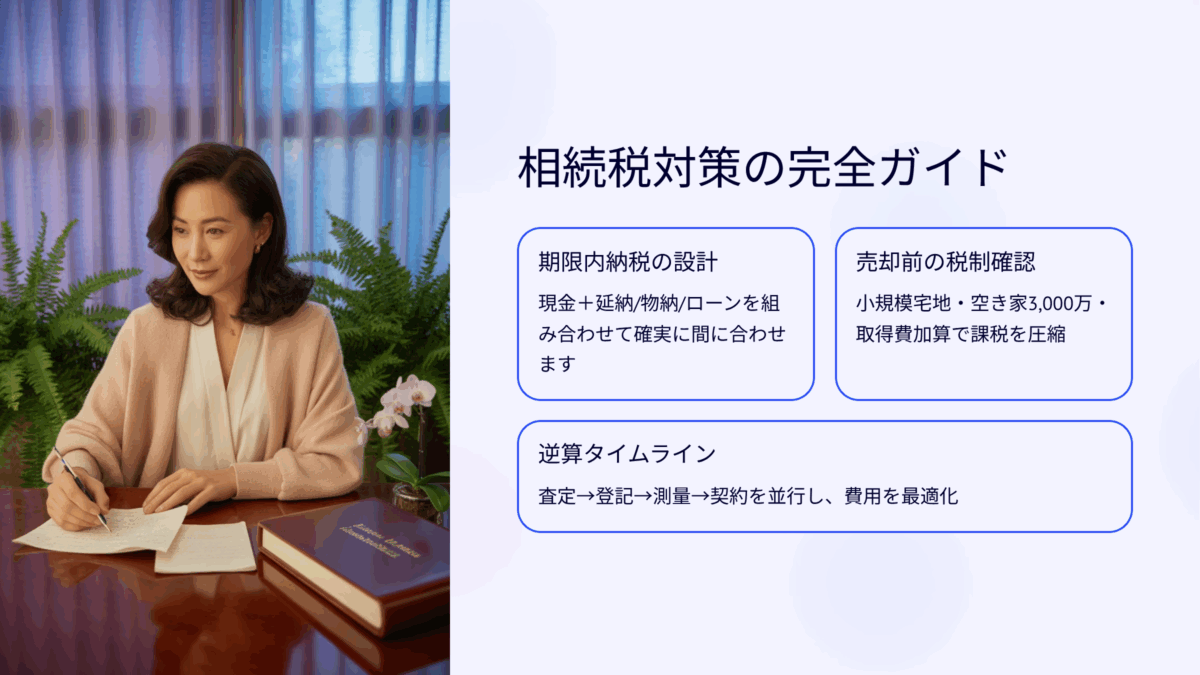

納税期限と資金繰りの全体像(申告までの10カ月でやること)

相続税は相続開始(亡くなった日)から10カ月以内に申告・納付が原則です。ここを起点に、資金化の“逆算スケジュール”を引けば迷いが減ります。初動の72時間が肝心です。

10カ月の逆算カレンダー(要点だけ)

- T+0〜7日:初動

✅相続人の把握・戸籍収集の段取り

✅金融機関口座の残高確認

✅不動産の所在地・評価資料の収集開始

→ 目的:全体像の把握と“ボトルネック”の特定 - T+1〜2カ月:概算試算期

✅不動産の簡易査定(2〜3社)

✅税額の概算(基礎控除・特例の当たり)

✅延納・物納・ローンの可否チェック

→ 目的:売らずに済む余地の検証 - T+3〜5カ月:方針確定期

✅遺産分割の大枠合意(共有/単独/代償金)

✅相続登記の準備(名義整理)

✅売却に切り替えるなら訪問査定・測量・残置物計画

→ 目的:選択肢を1つに絞る - T+6〜8カ月:実行期

✅売却なら媒介契約→販売→売買契約

✅ローンなら審査・契約→着金

✅延納・物納は必要書類の精緻化

→ 目的:資金化の確定ルートをつくる - T+9〜10カ月:申告・納付

✅最終評価・必要書類の突合

✅申告と同時に納付(現金・延納手続・物納申請)

→ 目的:期限内完了とペナルティ回避

資金ショートを防ぐコツ

- 「特例の可否」→「資金手当」→「売却要否」の順で判断

- 同時並行で進める(査定・登記・税額試算を待たない)

- 残置物・測量・境界は早めに着手(売却遅延の典型)

次の一歩

- 直近2週間のアクションをカレンダーに落とす

- 税理・法務・不動産の役割分担を書き出す

- 申告基準日から逆算し、“資金化の確定日”を先に固定する(ここが命)

相続税の基礎知識と納税資金の作り方【延納・物納・融資】

「現金が足りない…」そんなときも、相続税は“納め方”を設計すれば間に合います。ここでは、原則である現金納付を押さえつつ、延納・物納・納税資金ローンという代替ルートを、要件・速度・コストの順で整理します。迷いを減らす実務の視点で進めますね。

現金納付の原則と延納/物納の要件・メリデメ

相続税は申告と同時に現金納付が原則です。まずはここを出発点に、延納(分割払い)と物納(不動産や有価証券で納付)の可否をチェックします。制度名は難しく聞こえますが、見るポイントは決まっています。

比較早見表(要点だけ)

| 方式 | 要件のハードル | 資金化/手続スピード | コスト | 柔軟性 | 主な注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 現金一括 | 低 | 速い | 銀行手数料程度 | 高 | 資金が不足すると詰む |

| 延納 | 高(担保・分割計画・収支の裏付け) | 中 | 利子税が発生 | 中 | 申請書類が多い、要審査 |

| 物納 | 高(物件適格性・換価性) | 遅 | 原則、追加コスト小 | 低 | 却下リスク、時間がかかる |

| 納税資金ローン | 中(与信審査) | 速 | 金利・保証料 | 高 | 返済計画の精緻化が必須 |

延納のキモ

- 条件:納付困難の事実、担保提供、分割計画の妥当性などが必要です。

- メリット:資産を売らずに時間を買える。生活や住まいを守りやすいです。

- デメリット:利子税の負担と、手続の煩雑さ。担保余力が薄いと難航します。

物納のキモ

- 条件:現金納付・延納での納付が困難であること、物納適格資産であること(換金性や管理状況が重視)など。

- メリット:現金化が難しい資産をそのまま充当できます。

- デメリット:審査に時間がかかり、使える資産が限られます。売却できるならそちらが早い場面も。

向き不向きの目安

- 住まいを手放したくない:延納→ローンの順で検討。

- 管理や将来の換金に自信がない土地:物納の適格性を先にチェック。

- 期限が迫る:ローンで橋渡し→延納・売却で精算、が現実的です。

✅次の一歩

- 延納・物納の適用可否チェックリストを作る(担保の見通し/適格資産の有無)

- 現金一括と延納・物納を同じ条件表で比較し、利子や時間の差を可視化する

銀行/ノンバンク・納税資金ローンの基礎

現実には、納税期限に“間に合わせる”ための橋渡しとしてローンが役立ちます。商品名は各社で異なりますが、見るべきは金利・保証料・融資期間・担保/連帯保証の四つだけです。

利用の流れ(最短ルート)

- 必要額の特定:税理士試算の中間値+余裕資金10〜15%を目安に。

- 審査の土台:固定収入(年金含む)、不動産評価、返済原資(売却予定や延納計画)。

- 商品選定:銀行系は金利が相対的に低め、ノンバンクはスピードが速い傾向。

- 出口戦略の明文化:期限までに売却・延納・貯蓄からの返済のどれで戻すかを決めておく。

チェックポイント

- 金利だけで決めない:保証料・事務手数料を含めた実質年率で比較します。

- 返済の並走:延納を認められた後に一部繰上げで金利負担を抑える設計が有効です。

- 高齢の与信:年齢だけを理由に不可とは限りません。担保力や返済計画の説得力が鍵になります。

事例(架空)

- 納税予定900万円、手元資金400万円。500万円をノンバンクで短期借入(1年)→申告納付に間に合わせ、3カ月後の実家売却で完済。利息は発生したものの、期限内完了と安心が最優先という判断です。

✅次の一歩

- 銀行系とノンバンク系で2〜3社に同条件で見積り

- 返済の出口(売却・延納・収入)を一枚図にして家族と共有

期限に間に合わないリスクとペナルティ回避

怖いのは、「あと少し…」で期限後申告・納付になってしまうことです。延滞税や加算税の負担だけでなく、心理的な負荷が大きい。回避には段取りの“前倒し”が効きます。

よくある遅延の原因

- 遺産分割の議論が長引く(感情の対立、情報不足)

- 測量・残置物・名義整理が後手に回る

- 「制度審査の時間」を見積もらない(延納・物納・ローン)

ペナルティを避ける実務策

- 申告は間に合わせる:評価が固まらない部分は概算で申告→後日修正の選択肢も検討します。

- 二段構えの資金化:ローンの事前審査を先に通し、延納・物納は同時進行。

- タスクの並列化:測量・残置物・査定・登記準備は同時に着手し、待ち時間をつくらない。

“期限逆算シート”の使い方

- 申告期限(亡くなった日から10カ月)を赤字で固定

- その30日前に「資金化確定日」を設定

- さらに60日前に「審査・必要書類の完了日」を置き、遡ってやることを週次に割り付けます

まとめの一言

- 結論:期限内に安全に納める設計が最優先。売却・延納・物納・ローンは、どれか一つではなく“組み合わせ”で間に合わせるのが現実解です。

✅次の一歩

- 期限・資金・手続を三色(赤=期限、青=資金、緑=書類)でカレンダー化

- 申告1カ月前に“資金化が確定している状態”を作る(審査通過・契約締結・着金予定まで)

実家を手手放す前に確認すべき税制優遇【売る前の見直し】

「売るべきか迷う」その前に、相続税と譲渡税の“減らせる余地”を点検します。小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減・空き家の3,000万円特別控除・取得費加算は、手順を間違えると使えません。ここで優先順位と使いどころを整理しましょう。

小規模宅地等の特例の適用可否(自宅土地の評価減)

相続税の計算で、自宅の土地(特定居住用宅地)は最大330㎡まで80%評価減の可能性があります。誰が相続するか・いつまで保有するかで可否が変わります。

チェックポイント(該当なら✅)

- ✅ 被相続人が最終的に居住していた自宅土地である

- ✅ 配偶者または同居親族が相続し、申告期限まで継続保有する

- ✅ 別居親族の場合は家なき子要件など追加条件を満たす

- ✅ 賃貸や事業用と区分できる(混在時は按分)

向いているケース

- 住み続ける予定がある、またはすぐには売らない方針

- 土地評価が大きく、相続税の圧縮効果が高いケース

注意点

- 申告期限までの保有が原則。早期売却は特例を損なう恐れ

- 共有にすると要件が複雑化。誰が取得するかを先に決める

次の一歩

- 固定資産税課税明細や登記事項を基に、対象面積と利用区分を可視化

- 誰が相続→いつまで保有を先に決め、売却時期を相続税計算後に調整

配偶者の税額軽減・二次相続の視点

配偶者は法定相続分または1億6,000万円まで相続税が原則非課税となる配偶者の税額軽減があります。ただし、一次相続で配偶者に寄せすぎると二次相続で重くなることがあるため、“トータル税額”の最小化で配分を検討します。

比較イメージ(一次→二次の総額で発想)

| 配分戦略 | 一次相続 | 二次相続 | 総合評価 |

|---|---|---|---|

| 配偶者に多め | 軽い(軽減で非課税になりやすい) | 重い(資産が配偶者側に集中) | 二次まで見ると過不足も |

| 子に分散 | 標準 | 標準〜やや軽い | バランス良(ケース多数) |

| 実家のみ配偶者 | 軽い | 残資産の配分次第 | 居住安定×税額バランス |

ポイント

- 住まいの確保を優先しつつ、二次相続の課税見込みを同時に試算

- 代償分割(子へ現金、配偶者が自宅)など、住と税の両立を設計

次の一歩

- 家族構成・年齢・資産内訳を表にし、一次+二次の合計税額で比較

- 実家を誰が持つかを軸に、現金との最適ミックスを作る

空き家の3,000万円特別控除の使いどころ

相続した古い自宅を売るとき、一定要件で譲渡所得から3,000万円控除できることがあります。旧耐震の戸建てで、耐震改修または解体更地での譲渡、譲渡対価上限など細かな条件があり、順番を誤ると権利を失うため注意です。

代表的な要件の方向性

- 被相続人が一人暮らしで居住していた家屋を相続

- 1981年5月31日以前の旧耐震基準で建築された戸建て等

- 譲渡前に耐震改修して適合、または解体して更地で譲渡

- 相続開始後の一定期限内に売却し、譲渡対価が上限以内である

使いどころ

- 建物が古く、リフォーム販売より解体更地の方が早いケース

- 売却益が出やすいエリアで、3,000万円控除が決定打になるとき

落とし穴

- 区分所有(マンション)は対象外のことが多い

- 相続開始後に第三者が居住すると要件を満たせない可能性

- 期限や上限が改正で変わり得るため、最新条件の確認が必須

次の一歩

- 建築年・構造・登記を確認し、耐震改修 or 解体のどちらで行くか先に決定

- 査定書2社+解体見積1社で、控除適用時の手残りを試算

取得費加算の特例・譲渡所得税の計算のツボ

相続税を納めた財産を相続開始から3年10か月以内に売ると、当該資産に対応する相続税額の一部を“取得費”に加算でき、譲渡所得を圧縮できます。売却順序と時期が効きます。

譲渡所得の基本式

譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除

- 取得費:購入価額+取得時の諸経費。相続の場合は被相続人の取得価額を引継ぎ

- 譲渡費用:仲介手数料、測量・解体費等(要件を満たすもの)

- 特別控除:空き家3,000万円特別控除など

数値イメージ(架空)

- 譲渡価額3,800万円

- 取得費(改良費含む)1,000万円

- 譲渡費用200万円

- 取得費加算200万円

- 空き家控除3,000万円対象外(例)

→ 譲渡所得 = 3,800 −(1,000+200+200)= 2,400万円

ここに長期/短期の税率を適用(相続は取得時期を引き継ぐため、長期になりやすい)

ツボ

- 取得費資料(領収書・工事見積)をできる限り集める

- 取得費加算と3,000万円控除の重複可否や並び順を必ず確認

- 決済日で課税年度が決まる。年内/翌年で手残りが変わることも

次の一歩

- 取得費の根拠資料を箱に集約(写真・領収書・契約書)

- 売却スケジュール案を3つの時期(早期・通常・翌年)で税額シミュレーション

- 取得費加算の期限から逆算し、決済目標日を先に置く

売却かリースバックか賃貸活用か【居住継続とキャッシュ確保の比較】

「住み続けたいけれど、相続税は待ってくれない」。そんな板挟みのとき、現金化スピード・手残り・居住の安定・手間の4軸で比較すると答えが見えてきます。ここでは、売却・リースバック・賃貸化を、76歳の生活実感に寄せて整理します。

売却(現金化最優先)とその代償

最も早くまとまった資金を得られるのが売却です。納税期限が迫るときの安全策になりやすい一方、住み慣れた家を手放す代償は小さくありません。税金や引越し費用、買い替え先の家賃も含め、“手残りの現実”で判断しましょう。

メリット

- 資金化が速い(成約→決済で一気にキャッシュ)

- 物納・延納の審査リスクを回避

- 維持管理・固定資産税から解放

デメリット

- 居住継続は不可(原則)

- 譲渡所得税・仲介手数料・測量/解体などで手残り目減り

- 売出から引渡しまでの時間と段取りが負担

現実的な打ち手

- 決済期日を期限前に固定(納税資金の着金日≒安心)

- 残置物の先行整理で販売スピードを上げる

- 「引渡し猶予」「賃貸借併用(短期居住特約)」の相談で移行をなめらかに

次の一歩

- 概算の手残り表(売価−諸費用−税)を1枚で作る

- 決済候補日を先に決め、査定〜販売スケジュールを逆算

リースバック(住み続けながら資金化)の注意点

家に住み続けながら資金を得る方法がリースバックです。安心とスピードの両立が魅力ですが、買取価格は相場より低く、家賃負担が続く点を見落としがち。契約条件の読み込みがカギになります。

確認すべき5項目

- 買取価格のディスカウント率(相場比)

- 月額家賃と更新・家賃改定条項

- 契約期間(普通/定期)と再契約の可否

- 買戻し特約の有無と価格決定ルール

- 修繕負担(どこまで貸主/借主?)

向いている人

- 引越し負担を避けたい/体力に不安

- 納税資金を短期で確保したいが、将来の住替えまで時間を稼ぎたい

注意点

- 長期居住だと総支払家賃が重くなりやすい

- 再契約不可/家賃上昇で住み続けられないリスク

次の一歩

- 相見積もりで「買取価格−家賃の総額」を比較

- 3年・5年・7年のシナリオで総コスト試算を作る

賃貸化・部分貸し(収益化)の現実性とリスク

貸して収益化する道は、住まいを手放さずに納税原資を作れる可能性があります。とはいえ、空室・修繕・原状回復・クレーム対応は現実の負担。収支がプラスでもキャッシュはマイナス(初期費用・改修費)になりがちです。

検討ポイント

- 賃料相場と空室率(現実的な入居時期は?)

- 改修コスト(水回り/耐震/防火)と回収年数

- 管理方式(自主管理/管理委託/サブリース)

- 部分貸し(駐車場・物置・一部屋)の収益と労力の釣り合い

リスク

- 滞納・原状回復での突発出費

- 退去時期の集中でキャッシュショート

- サブリースの賃料改定・中途解約条項に要注意

向いている人

- 立地・建物状態が賃貸に強い

- 家族に管理を担う人材がいる、または管理会社に任せて収支が回る

次の一歩

- 賃料相場×稼働率で年次CFを算出

- 改修見積を取り、回収年数(=改修費÷年間手残り)で可否判断

早見表:資金スピード・手残り・居住安定・手間の比較

結論は「期限内に安全に納める設計」です。3案を同じものさしで比べ、数字で納得しましょう。

| 方式 | 資金スピード | 手残り(相場比) | 居住の安定 | 手間/難易度 | 主な費用 | 主なリスク |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 売却 | 速い(決済で一括) | 高〜中(税・費用で減) | 低(退去前提) | 中 | 仲介手数料・測量/解体・引越 | 売却益課税、期限までに成約せず |

| リースバック | 中〜速(審査→決済) | 中〜低(買取ディスカウント) | 中(契約条件次第) | 中 | 家賃・事務/保証料 | 家賃上昇・再契約不可 |

| 賃貸化/部分貸し | 遅い(募集→稼働) | 中(改修で上下) | 中(自宅は別に確保要) | 高 | 改修・管理・空室損 | 空室・滞納・突発修繕 |

判断のコツ

- まず期限を赤字で固定→間に合う選択肢を残す

- 「住み続けたい度」×「家賃負担耐性」で方向性を決める

- 迷ったら売却+短期賃貸(仮住まい)やリースバック→数年後売却など段階戦略も有効

次の一歩

- 3案の資金着金日と総コストを横並び表で可視化

- 家族会議で居住の優先度を5段階評価し、納税期限から逆算して決定

関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方

実家売却の進め方【査定→相続登記→測量→契約→引渡し】

「売り出してから考えよう」は危険です。相続登記・遺産分割・境界・残置物が途中でつまずくと、価格が下がる・期限に間に合わないが起きます。私は“めーぷる岡山中央店”の星川あきこ。ここでは最短で安全に着地するための段取りを、10カ月スケジュールで道筋にします。

相続登記・名義整理と遺産分割協議の整え方

結論:名義と合意が整う前に売り出さない。買主のローン審査や契約条件に直結します。最初の3ステップを同時並行で。

初動3ステップ

- ✅ 相続人の確定(戸籍収集・相関図)

- ✅ 遺産分割の大枠合意(誰が取得/売却・分配の前提)

- ✅ 相続登記の申請準備(登記原因証明情報・相続関係説明図)

整え方のコツ

- 共有名義は避けるのが原則。売却担当者を単独名義にすると意思決定が速いです。

- 代償分割(不動産を一人が相続し、他の相続人へ現金で調整)で揉めにくい形に。

- 認知機能に不安がある相続人は医師の診断書や代理権(任意後見・法定後見)を早めに検討。

失敗パターン

- 「査定が高ければ考える」と分割協議が後回し→申込が入ってから対立し破談。

- 遺留分の配慮不足→契約直前に同意撤回でやり直し。

次の一歩

- 合意事項をA4一枚に要点記載(売却の方針・分配比率・担当者)。

- 登記書類は司法書士に事前チェックを依頼、提出日を固定して逆算。

価格査定の取り方(一括査定/訪問査定の使い分け)

結論:机上→訪問→根拠の突き合わせ。高値提示に流されず、売れる価格を見極めます。

使い分け

- 机上(一括)査定:エリア相場の幅をつかむ段階。スピード重視。

- 訪問査定:建物状態・接道・越境・再建築性など、価格に効く要素を反映。販売戦略まで聞く。

チェックポイント(査定票で見るべき3つ)

- 比較事例:近隣の成約事例が直近6〜12カ月にあるか

- 販売計画:初期設定価格→値下げタイミングのロジックが明示か

- 想定費用:測量・解体・残置物など売主負担の見積が入っているか

交渉のコツ

- 「最初の2週間が勝負」。内見数と反響のKPI設定を媒介契約時に合意。

- 囲い込み対策:レインズ公開日・広告媒体・現地看板の開始日を明記。

次の一歩

- 机上2〜3社→訪問2社に絞り、査定根拠の相違点をハイライト。

- 初期価格・値下げ条件・広告計画を1枚にまとめてサインオフ。

境界・測量・残置物処分の段取り

結論:売り出し前に“詰まりそうな所”を片付ける。境界・越境・残置物は価格とスピードの最大ボトルネックです。

境界・測量の基本

- 地積測量図の有無を確認。なければ確定測量を優先(隣地立会いが必要)。

- 越境/被越境は契約不適合の火種。覚書で是正方法・費用負担を明記。

- 再建築不可・狭小接道は早期に開示し、用途提案(駐車場・資材置場等)を添える。

残置物の進め方

- 三分法:①残す(権利書・写真・貴金属)②売る(買取)③捨てる(処分)。

- 写真台帳を作り、家族合意→一括処分で費用を抑える。

- 解体を視野に入れるならアスベスト事前調査の要否を確認。

よくある詰まり

- 隣地所有者と連絡が取れず立会いが遅延。→内容証明・日程候補を複数提示。

- 残置物を買主負担にしようとして値引き幅が拡大。→売主側で整理が結局は得。

次の一歩

- 測量スケジュール表(依頼→近隣調整→立会い→成果品)を作成。

- 残置物は写真台帳+見積2社で決定、作業日を広告開始の前週に設定。

売却スケジュールと必要書類チェックリスト

結論:期限から逆算し、着金日を先に決める。相続税の申告・納付に確実に間に合わせるための型です。

10カ月逆算スケジュール(目安)

- T+0〜1カ月:相続人確定、分割大枠、机上査定、残置物仕分け

- T+2〜3カ月:訪問査定、相続登記申請、確定測量手配、広告計画合意

- T+4〜6カ月:販売開始、内見対応、申込→売買契約、ローン特約期限設定

- T+7〜8カ月:引渡準備(残置物撤去・境界書類整備・抵当権抹消手配)

- T+9〜10カ月:決済・引渡し、申告・納付(延納/物納は申請同時)

必要書類チェックリスト(抜け漏れ防止)

- ✅ 身分証・印鑑証明(相続人)

- ✅ 住民票・戸籍・除籍・改製原戸籍(相続関係)

- ✅ 登記事項証明書・公図・地積測量図

- ✅ 固定資産税課税明細書

- ✅ 相続登記関係書類(遺産分割協議書・相続関係説明図)

- ✅ 建築確認・検査済証・図面(あれば)

- ✅ 残置物処分・解体見積

- ✅ 重要事項説明に必要な資料(越境覚書、私道負担合意 等)

価格とリスクを同時に下げる小ワザ

- 引渡し猶予(数日〜1週間)で引越しを安全に。

- 境界標の復元写真を添付して、買主の不安を先回り。

- “修繕しない代わりに情報を出す”姿勢で、値引き幅を最小化。

次の一歩

- 決済(着金)希望日を先に確定→売出開始日・契約予定日を逆算。

- 必要書類は色分けフォルダ(登記=青、税務=緑、測量=黄)で家族と共有。

税額・手残り最大化のテクニック【売却前後で効く節税策】

「売れたのに手元に残らない」——よくある残念を避けるには、税金・費用・時期の三点を“設計”することが肝心です。ここでは、譲渡所得税の基本→タイミング→工事判断→諸費用の適正化を一気通貫で整理。数字で納得しながら、確実に手残りを伸ばします。

譲渡所得税の基本・経費計上・取得費の把握

まずは式を正しく。ここがブレると全てがズレます。

基本式

譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除

押さえるポイント

- 取得費:購入代金・登記費用・増改築費など。領収書・契約書は根拠資料として必須です。

- 譲渡費用:仲介手数料、測量・解体、残置物処分、立退料等(要件を満たすもの)。

- 特別控除:空き家3,000万円特別控除など、対象なら“先に”適用可否を確認。

- 長期/短期区分:所有期間が5年超だと税率は概ね2割台、5年以下は4割台が目安です(相続は被相続人の取得時期を引継ぎやすい)。

取得費が分からないとき

- 概算取得費(譲渡価額の5%)を使うと不利なことが多いです。

- 古い工事の見積書・写真・家計簿も補助資料になります。迷ったら“集めて出す”が原則。

取得費加算(相続特例)

- 相続税を払った資産を相続開始から3年10か月以内に売ると、相続税の一部を取得費に加算可能。

- 期限逆算で決済日を設計し、加算額>利子・機会損失を確認して判断します。

✅やること

- ✅取得費・譲渡費用の証憑フォルダを作る(紙/写真/PDFを一カ所に)

- ✅加算・控除の“並び順”をメモ化し、試算を2パターン以上回す

令和の税制で損しない売却時期と決済タイミング

税金は“いつ売るか”で変わることがあります。カレンダー設計で手残りを伸ばします。

時期のセオリー

- 決済日が課税年度:年内/翌年で医療費控除・他所得との兼ね合いが変化。

- 所有期間の判定:境目(5年)を1日でも越える価値が大きいことあり。

- 取得費加算の期限:3年10か月をまたぐと使えない——ここは赤字で固定。

- 空き家3,000万円控除の期限:制度要件の期限・手順を先にチェック。

着地の作り方

- 売買契約日と決済日を分け、決済=税金のスイッチと理解して設計。

- 延納や納税ローンで“期限を守る”→税有利な決済日へ微調整、が現実解です。

ミニ事例(架空)

- 5年の境目まであと40日。→仮申込→決済を41日後に設定。長期区分で数十万円軽減。

✅やること

- ✅決済希望日を先にカレンダーへ(期限−30日が安全線)

- ✅売却収入と他所得の合算見込みを税理と共有

リフォーム・解体・更地化の損益分岐点

「直して高く売る」か「直さず情報開示」か。投じた1円が売価に何円返るかで判断します。

判断フレーム

- 回収率 =(リフォーム後売価 − リフォーム前売価)÷ リフォーム費

- 回収率100%未満は原則NG。時間価値・空室損も加味して判断。

建物付き vs 更地の分岐

- 更地価格 − 解体費 − 原状回復/残置処分 と 建物付き売価 − 修繕費 を同じ表で比較。

- 旧耐震×空き家控除が狙えるなら、解体→更地売却が強い場面も。

数値イメージ(架空)

- 建物付き売価2,500万円、最小修繕300万円 → 手残り2,200万円

- 更地売価2,700万円、解体180万円+処分40万円 → 手残り2,480万円

→ 更地化が優位。ただし期間・騒音・近隣調整のコストも忘れずに。

注意点

- アスベスト事前調査の要否。

- 再建築不可・狭小接道は、更地化で買い手層がむしろ広がる/狭まるの見極めが必要。

✅やること

- ✅修繕・解体・処分の見積を各2社取得

- ✅“何もしない案”を必ず比較母集団に入れる

仲介手数料・諸費用の適正化

手数料・外注費の最適化は、リスクを増やさずに確実に手残りを伸ばす領域です。

仲介手数料の目安

- 取引額400万円超の売買は上限=売買価格×3%+6万円+消費税が一般的な枠組み。

- 値引き交渉は“成果型”(早期成約や同時買取時の調整)で現実的に。

どこにお金をかけるべきか

- 写真・間取り図・簡易ホームステージング:費用対効果が高い。内見数が伸びます。

- 測量・境界確定:トラブル予防で値引幅を縮小。

- 不要になりがち:過剰なリフォーム、過度な広告媒体の重複。

見積の読み方

- “広告パッケージ”の中身(媒体、期間、更新頻度)を明細化。

- 残置物・解体は買主負担での値引きより、売主側で整理した方が総額で得なことが多いです。

チェックリスト(抜け漏れ防止)

- ✅手数料の計算根拠と上限を明記

- ✅広告・写真・ステージングの費用対効果をKPI化(反響/内見/申込)

- ✅測量・境界・越境覚書の有無を事前確認

- ✅残置物の範囲と費用負担を契約書に

まとめ

- 式を正す→期限を設計→工事は回収率で判断→費用は根拠で削る。

- 感情ではなく数字で決めることが、76歳のこれからの生活を守りながら納税する一番の近道です。

76歳からの住み替え・介護とお金の設計【ライフプラン連動】

「売却して終わり」ではありません。次の住まい・介護・医療費まで含めて“生活が続く設計”にしてこそ安心です。私は“めーぷる岡山中央店”の星川あきこ。ここでは住まい選び→お金の設計→心の整理の順で、現実的な選択を一緒に整えます。

売却後の住まい選び(賃貸/サ高住/持ち家縮小)

結論:生活動線・医療/交通アクセス・総支出の3点で選ぶと失敗が減ります。選択肢ごとの向き不向きをはっきりさせましょう。

住まい別の特徴と向き/注意

| 選択肢 | 向いている人 | 月額の目安項目 | 生活面のポイント | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 賃貸(一般) | 初期費用を抑えて柔軟に住み替えたい | 家賃・共益費・火災保険 | 駅・病院へのアクセスを重視 | 更新料・家賃上昇リスク |

| サ高住(サービス付き高齢者向け住宅) | 見守りや生活サポートを求める | 家賃・共益費・生活支援 | バリアフリー・安否確認あり | 介護は別契約、総費用を要確認 |

| 持ち家縮小(買い替え) | 資産を住まいに残したい | 固定資産税・修繕費 | 住環境の継続性が高い | 初期費用・登記費用が発生 |

✅チェックリスト

- ✅病院・スーパー・バス停までの距離は“徒歩で”測る

- ✅段差・手すり・トイレ/浴室のバリアフリー

- ✅夜間・休日の見守り体制(サ高住はスタッフ常駐時間を確認)

- ✅総費用=月額固定+変動費で比較(冷暖房・介護追加分)

次の一歩

- 候補を3件内見し、移動時間と段差を実測

- 30日分の生活費を新居バージョンで再試算

介護費・医療費を見据えたキャッシュフロー設計

結論:固定費を先に固め、変動費は“幅”で見る。年金+貯蓄+売却益の組み合わせで、20年イメージのキャッシュフローを作りましょう。

支出の基本枠

- 固定費:家賃/管理費、共益費、生活支援費、通信、保険

- 変動費:食費・水道光熱、医療/介護の自己負担、交際費、突発修繕

- 一時費:引越、家電入替、介護度上昇時の初期整備(ベッド・手すり等)

設計のコツ

- 年金収入<固定費にならない配置にする(赤字は売却益からの取り崩し幅を定義)

- 介護保険サービスは要介護度で自己負担が変動。“軽度→中度→重度”の3段階で年間上振れ幅を想定

- 生活防衛資金は6〜12か月分を現預金で確保し、残りを安全資産+流動性で分ける

簡易CFシート(例:月次)

| 区分 | 金額(円) | メモ |

|---|---|---|

| 年金収入 | 150,000 | 2人分合算なら増減調整 |

| 家賃/管理費 | 90,000 | サ高住なら支援費を別枠 |

| 食費・光熱 | 40,000 | 季節変動あり |

| 医療/介護自己負担 | 15,000〜60,000 | 要介護度で幅設定 |

| 通信・その他 | 15,000 | 固定+少しの変動 |

| 月次収支 | ▲10,000〜▲55,000 | 取り崩しの許容幅を明示 |

✅次の一歩

- 要介護度ごとの支出幅を入れた家計表を1枚作成

- 売却代金の使い道の優先順位(①生活防衛 ②引越/医療 ③予備)を家族と共有

持ち家を手放す心理的ハードルへの対処

「頭では分かっているのに、心が追いつかない」。76歳の意思決定は“合理+感情”の両輪で整えるのが近道です。

心の整理の実務

- 写真アルバム化:手放す前に、家の各部屋・思い出の品を撮影して“記録を残す”

- 残す・譲る・処分の三分法で、迷いを小さな判断に分解

- 仮住まい体験:1〜2週間のお試し滞在で、新しい生活動線を確かめる

- 言葉にする:決めた理由をA4一枚に。迷ったら読み返せる“自分の軸”になります

よくあるつまずきと対応

- 「親に申し訳ない」→ “形ではなく記憶を残す”(写真・手紙・録音)

- 「ご近所が心配」→ 引越挨拶と住所変更のチェックリストを前倒し

- 「後悔が怖い」→ 撤退基準(家賃が上がったら/体調が変わったら等)を先に決める

✅次の一歩

- 残置物の写真台帳を家族LINEで共有し、残す・譲る・処分の印をつける

- 新居の1日の生活シナリオ(起床→通院→買い物→入浴)を紙に書き、動線の詰まりを点検

まとめ

- 住まいは“距離と段差と費用”で選ぶ。

- お金は“固定費<年金”+上振れ幅の許容で守る。

- 心は“記録・分解・お試し・言葉”で整える。この順番で、売却後も暮らしを安定させましょう。

共有名義・兄弟間トラブルの回避策【法的リスクを減らす】

「兄弟の意見が割れて前に進まない…」そんなときほど、手順と記録で解決は近づきます。ここでは、共有名義の合意形成・代償分割・持分売却の実務、連絡不能者の扱い、そして認知機能低下時の代理制度までを、迷わず動ける順番で整理します。

共有者の同意・代償分割・持分売却の実務ポイント

結論:合意→数式→書面化。感情を脇に置き、手残りと公平性を同じ表で可視化します。

合意形成の型(3ステップ)

- ✅ 前提の共有:相続人・持分・期限・必要資金(相続税)を一枚表に

- ✅ 分配の数式:売却案/代償分割案で手残り=売価−費用−税+代償金を比較

- ✅ 書面化:遺産分割協議書(全員署名押印)+合意メモ(価格・期限・担当)

手段別の実務ポイント

| 手段 | こうすると進む | 注意点/リスク |

|---|---|---|

| 全員合意で売却 | 媒介契約前に価格・値下げ条件・引渡期日を合意 | 合意崩れに備え議事録を残す |

| 代償分割(現金調整) | 購入資金の出どころ・居住の継続性を指標化 | 代償金の支払時期と方法を明記 |

| 持分売却 | 希望者がいない場合は第三者売却も検討 | 評価が下がりやすく、関係悪化の火種 |

価格で揉める時の小ワザ

- 2社以上の訪問査定+成約事例を根拠に。中央値を基準、上下は理由づけ

- 費用は誰がどこまで負担かを先に分ける(測量・残置物・解体 など)

次の一歩

- 共有者全員で“一枚の表”(売価・費用・税・代償金)を作り、署名日程をカレンダーに入れる

連絡が取れない相続人・行方不明時の対応

結論:独断で進めない。まず通知・証跡、次に家庭裁判所の手続の順です。

実務フロー

- ✅ 確実な連絡:住民票・戸籍で現住所確認→郵送+内容証明で意思確認

- ✅ 第三者の連絡先:親族・旧住所・勤務先など客観情報を記録

- ✅ 法的手続の検討:不在者財産管理人の選任申立て等、専門家と段取り

- ✅ 売却の必要性の立証:税の納付期限・維持費負担などの合理的根拠を資料化

よくある落とし穴

- 電話や口約束のみで進め、同意が覆る

- 期限直前に相談し、裁判所手続が間に合わない

次の一歩

- 直近14日で行う連絡手段リスト(郵送・メール・SNS・親族経由)を作り、送達記録を保管

認知機能低下・代理権・後見制度の基礎

結論:意思能力の有無で分岐。不動産売却は適切な代理権がないと無効・争いの原因になります。

判断と制度の地図

- 意思能力あり:委任状+実印+印鑑証明で代理可能(範囲を明確に)

- 意思能力が不十分:任意後見(事前型)または法定後見(補助・保佐・後見)を検討

- 不動産売却:家庭裁判所の許可が必要となる場面あり(法定後見等)

実務チェックリスト

- ✅ かかりつけ医の診断書で判断材料を残す

- ✅ 代理権の範囲・目的物・期間を文書に明記

- ✅ 後見開始後は財産目録・収支報告を適切に管理

- ✅ 売却が本人の利益に適合する根拠(費用圧縮・納税・介護資金)を資料化

小さな工夫でトラブル回避

- 家族会議の議事録と同意サインを回覧

- 意思確認の録音・署名日写真で「その時の意思」を残す

- 金銭授受は振込で記録化(現金は誤解のもと)

次の一歩

- 代理・後見の必要度を3段階で自己診断→該当なら手続のスケジュールを先に押さえる

まとめ

- 合意は“数式と書面”で固める。

- 連絡不能は“証跡→裁判所”の順で安全に。

- 認知機能の変化には“適切な代理権”で備える。これが共有名義トラブルを最短距離で減らす道です。

期限から逆算する実行プラン【申告・納税・売却のタイムライン】

「やることは多いのに、時間は待ってくれない」。だからこそ“期限=相続開始から10カ月”を起点に逆算します。初動72時間で流れを作り、並行処理で詰まりをなくす。私は“めーぷる岡山中央店”の星川あきこ。ここではいつ・誰が・何をやるかを一枚の道筋にします。

T-10カ月からの行動計画(初動72時間がカギ)

結論:最初の3日で「情報の地図」を作る。以後は“査定・登記・税試算”を同時並行で回していきます。

初動72時間(T+0〜3日)

- ✅ 相続人の洗い出し(戸籍取得の段取り)

- ✅ 資産メモ作成(預貯金・証券・不動産・負債)

- ✅ カレンダーに申告期限(10カ月目)を赤字で固定

- ✅ 相談先の仮リスト化(税・不動産・法務)

T+1〜2カ月:概算フェーズ(売らずに済む可能性を検証)

- 不動産の机上査定を2〜3社

- 相続税の概算(基礎控除・小規模宅地・配偶者軽減の当たり)

- 延納・物納・納税ローンの可否を一次判定

- 遺産分割の方針メモ(全員の意見と懸念を可視化)

T+3〜5カ月:方針確定フェーズ

- 訪問査定で現地の弱点(接道・越境・老朽)を洗い出し

- 相続登記の書類準備/代表相続人の確定

- 売却に傾くなら測量・残置物計画を先行発注

- ここで「決済希望日」を暫定設定(申告1カ月前を目安)

T+6〜8カ月:実行フェーズ

- 媒介契約→販売→申込→売買契約

- ローン・延納・納税ローンの審査完了

- 境界・越境覚書・残置物撤去を並行実施

T+9〜10カ月:着地フェーズ

- 決済・引渡し→着金

- 相続税申告・納付(延納/物納の申請も同時)

- 売却益が出た場合は譲渡税の資料保管と翌年申告準備

躓きを防ぐ小ワザ

- “資金化確定日”を期限の30日前に置く(安全線)

- 未確定でも申告は間に合わせる姿勢(後日修正の選択肢を持つ)

- 毎週の進捗ミーティング(家族+担当者)で詰まりを即解消

相談先マップ(税務・不動産・法務の役割分担)

結論:一人に“丸投げ”しない。役割を分けて抜け漏れとバイアスを防ぎます。

| 分野 | 主担当 | 役割(やること) | 依頼のタイミング | 受け取る成果物 |

|---|---|---|---|---|

| 税務 | 税理士 | 相続税の概算・特例適用可否・延納/物納の要件確認・譲渡税の試算 | T+1カ月〜 | 税額試算表、必要書類リスト、申告カレンダー |

| 不動産 | 仲介/買取/リースバック業者 | 机上・訪問査定、販売戦略、残置物/解体見積の連携 | T+1カ月〜 | 査定書、販売計画、費用見積 |

| 法務 | 司法書士/弁護士 | 相続登記、遺産分割書面、共有者同意、後見・不在者手続き | T+1〜2カ月 | 登記完了書、協議書、手続き進行表 |

| ファイナンス | 金融機関/ノンバンク | 納税資金ローン、ブリッジ融資、担保設定 | T+2〜3カ月 | 事前審査結果、金銭消費貸借契約書 |

| 測量/工事 | 測量士・解体業者 | 境界確定、越境覚書、解体・残置物撤去 | T+3カ月〜 | 測量成果品、覚書、工事完了報告 |

連携のコツ

- “一枚スプレッドシート”で期限・担当・完了日を共有

- 相談先同士を直接つなげる(税試算→販売戦略→契約条件が滑らかに)

- 価格交渉は税・法務の観点も含めて総合判断

チェックリスト(抜け漏れ防止用)

結論:チェックリストは“順番”が命。上から順に、完了日と証憑の保管場所を書き込みましょう。

A. 期限・資金

- ✅ 申告期限(10カ月)をカレンダー登録

- ✅ 資金化確定日=期限−30日を設定

- ✅ 延納/物納/ローンの可否を一次判定(根拠メモ)

B. 人と合意

- ✅ 相続人・連絡先の一覧化、合意メモの更新

- ✅ 共有者の役割分担(決裁者・窓口・書類担当)

- ✅ 認知機能・代理権の確認(必要なら後見・委任の検討)

C. 不動産・価格

- ✅ 机上査定2〜3社→訪問査定2社

- ✅ 初期価格・値下げ条件・広告計画にサイン

- ✅ 測量依頼・越境確認・覚書の準備

D. 書類・実務

- ✅ 戸籍一式・固定資産税明細・登記事項証明

- ✅ 相続登記の申請日を確定

- ✅ 残置物の写真台帳・見積2社・作業日確定

- ✅ 解体の要否と見積(空き家特例・更地化効果を比較)

E. 契約・決済

- ✅ 媒介契約締結、レインズ公開日を記録

- ✅ 申込→売買契約、ローン特約期限の管理

- ✅ 決済日=税スイッチを確認、納付資金の着金順序を最終点検

F. 税務・アフター

- ✅ 相続税申告書の下書きと添付書類の突合

- ✅ 譲渡税用の費用証憑フォルダ作成

- ✅ 住民票・郵便・公共料金の住所変更チェック

最後に一言

- “期限→資金→合意→境界→契約→決済”の順で、止まりやすい箇所から先に着手します。迷ったら初動72時間のリストに戻り、次のひとつだけを進めましょう。必ず道は開けます。

関連記事:遺品整理の節約術と処分方法の選び方

よくある質問Q&A【相続税と実家売却の疑問を一気に解消】

「制度は複雑、期限はシビア」。そんな不安を短時間でスッキリ整理するためのQ&Aです。延納・物納の通りやすさ、特例の併用、売却益の税金まで、決断に直結する“実務の答え”だけをまとめました。

「延納と物納、どちらが通りやすい?」

結論:一般的には“延納>物納”で通りやすいです。延納(分割払い)は担保・収支計画の妥当性を示せれば現実解。物納は現金・延納でも困難なことの立証に加え、物納適格資産(換価性・管理状況)の基準が厳しく、審査に時間もかかります。

比較早見表

| 項目 | 延納 | 物納 |

|---|---|---|

| 通りやすさ | 中(条件合致で現実的) | 低(要件が厳格) |

| 速度 | 中(審査あり) | 遅(審査長期化しやすい) |

| カギ | 担保・返済計画 | 資産の適格性・換価性 |

| 向く人 | 住まいを維持しつつ時間を買いたい | 売却困難な資産を抱える |

✅通過率を上げるコツ

- 延納:担保評価・年金等の返済原資・分割計画を数表で提示

- 物納:対象資産の法的・物理的リスク(越境・境界・管理)を先に是正

次の一歩

- 延納・物納どちらも必要書類のチェックリストを作成し、同時並行で準備

「空き家特例と小規模宅地は併用できる?」

結論:税目が違うため“併用可能なケースがある”。

- 小規模宅地等の特例=相続税の評価減(自宅土地の相続税を圧縮)

- 空き家の3,000万円特別控除=譲渡所得税の控除(相続後に売ったときの売却益を圧縮)

ただし、要件・時期・使い方の順番を誤ると適用を失います。たとえば、相続税申告までの保有要件(小規模宅地)や、旧耐震・解体/耐震改修・第三者の居住有無(空き家特例)などが衝突し得ます。

イメージ

- 相続時:小規模宅地で相続税を軽くする

- 相続後:要件を満たして空き家特例で売却益を圧縮

✅注意点

- 誰が相続し、いつまで保有するかを先に固定

- 解体/耐震改修の段取りと売却時期をカレンダーに落とす

次の一歩

- 両制度の適用可否マトリクス(相続人×時期×物件状態)を1枚で可視化

「売却益が出たときの税金はどれくらい?」

結論:保有期間で税率が変わります。(不動産の譲渡所得の目安)

| 区分 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税 | 合計の目安 |

|---|---|---|---|---|

| 長期(5年超) | 15% | 5% | 所得税×2.1% | 約20.315% |

| 短期(5年以下) | 30% | 9% | 所得税×2.1% | 約39.63% |

※課税対象は「譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除」。

※相続は被相続人の取得時期を引継ぐため、長期に該当しやすい傾向です。

簡易試算(架空)

- 売却3,600万円、取得費1,200万円、譲渡費用200万円、特別控除なし

→ 譲渡所得=2,200万円

→ 長期の場合:税額目安=約447万円(20.315%)

→ 空き家特例(3,000万円)が使えれば、譲渡所得は0円となり課税なしの可能性

✅節税の打ち手

- 取得費加算(相続開始から3年10か月以内の売却で相続税の一部を取得費へ)

- 空き家3,000万円控除の要件確認(旧耐震・解体/耐震・居住状況)

- 決済日=課税年度を意識して、時期設計を最適化

次の一歩

- 取得費・解体/測量・仲介手数料などを証憑フォルダに集約

- 長短期区分・各特例の期限をカレンダーに記入し、決済日を設計

関連記事:遺品整理費用を節約する方法と業者選びのポイント