「法定相続分どおりに分けたのに…なぜ兄弟が怒るの?」特別受益・寄与分・名義預金・代償金まで実務で解説。目次を見て必要なところから読んでみてください。

- 69歳、法定相続分通りに分けたのに兄弟が怒った理由とは【結論と全体像】

- 結論の先出し:怒りの正体は「公平感のズレ」と「情報・評価・手続き」の非対称

- 読者がとるべき行動サマリー(3ステップ)

- ケースA:長男同居・次男遠方、主な遺産は自宅+預金

- ケースB:生前贈与あり・生命保険受取人の偏り

- ケースC:家財・仏壇など祭祀財産の扱いが火種に

- 法定相続分は“基準”、公平は“納得感”(心理的要因)

- 遺留分と混同しやすいポイント/遺留分侵害額請求の基礎

- 同額配分でも揉める典型(現物と換金の価値体験差)

- 生前贈与・住宅取得資金・学費援助の評価と立証

- どこまで遡る?持戻し計算の基本と例

- 同居介護・事業手伝い・療養看護の寄与分認定の勘所

- 寄与分主張のためのエビデンス整理(記録・領収書・日誌)

- 口座の出入金チェックと「実質所有」の判断軸

- 通帳・ATM履歴・委任状の確認フロー

- 不動産評価(時価/路線価/査定)の違いと落とし穴

- 現物分割・代償分割・換価分割の選択基準

- 生命保険金・死亡退職金・香典の扱い

- 不動産共有のデメリットと出口戦略(買取・持分売却・任意売却)

- 代償金の算定・支払方法・期限と利息の取り決め

- 相続人確定・遺産目録の作り方(漏れ防止チェック)

- 協議メンバー・オンライン参加・第三者同席のルール化

- 合意形成のテクニック(アンカリング回避・BATNA設計)

- 先走り処分・無断解約・鍵と通帳の占有

- 感情的メール・LINEの拡散と法的リスク

- 家庭裁判所の調停申立て要点とタイムライン

- 審判・即時抗告の流れと費用感

- 弁護士・司法書士・税理士・不動産会社の役割整理

- 相談前チェックリスト(準備物・費用相場・比較軸)

- 残高明細・保険金・取引履歴の開示依頼テンプレ

- 代償金支払合意書・鍵引渡し覚書テンプレ

- 特別受益/寄与分/使い込み それぞれの立証資料一覧

- 不動産・金融資産・動産の必要書類マトリクス

- 「法定相続分どおりなら問題ないのでは?」

- 「形見分けと遺産分割は何が違う?」

- 「評価が合わないとき、誰の査定を採用する?」

- 公正証書遺言・付言事項・遺言執行者の活用

- 民事信託・生命保険の設計と受取人の偏り対策

69歳、法定相続分通りに分けたのに兄弟が怒った理由とは【結論と全体像】

「法定相続分どおりに分けたのに、なぜ怒られるの?」そんな戸惑い、よく届きます。私は“めーぷる岡山中央店”の星川あきこ。怒りの正体は“数字の平等”と“気持ちの公平”のズレにあります。制度の言葉を日常の言葉に置き換え、今日からできる整理手順までお伝えします。

結論の先出し:怒りの正体は「公平感のズレ」と「情報・評価・手続き」の非対称

まずおさえたいのは、法定相続分=争いが起きない魔法の割合ではないことです。兄弟姉妹の怒りは、多くの場合、次の3つの“非対称”から生まれます。

- 情報の非対称:通帳・不動産・保険などの情報を誰かが“先に”持っている

✅「知らされていない」が「損をさせられた」に直結します - 評価の非対称:自宅の時価、家財の価値、生前贈与(特別受益)や介護貢献(寄与分)の扱いが“感覚”と“計算”でズレる

✅同じ1,000万円でも「現金1,000万円」と「売りにくい不動産の持分1,000万円」は体感が違います - 手続きの非対称:進め方・順番・書類の見せ方が一方的

✅“既成事実化”に感じると不信が増幅します

よくある“怒りの起点”を表にしました。自分ごとに重ねてみてください。

| きっかけ | 典型的な背景 | 受け止められ方 | 最初の対処 |

|---|---|---|---|

| 生前贈与の見落とし(特別受益) | 住宅資金援助・学費援助があった | 「自分だけ損している」 | 援助の記録と時期・金額を一覧化 |

| 介護・同居の評価不足(寄与分) | 長年の介護負担 | 「労力が無視された」 | 介護日誌・支出のエビデンス整理 |

| 名義預金・使い込み疑念 | 通帳・カードを誰かが管理 | 「不透明で不公平」 | 入出金の時系列表を共同で確認 |

| 評価額の差 | 不動産は売りにくい | 「換金性が違いすぎる」 | 代償金や換価分割を検討 |

| 段取りの一方通行 | 事後報告・決め打ち | 「置いてけぼり」 | 進行表・議事録の共有を徹底 |

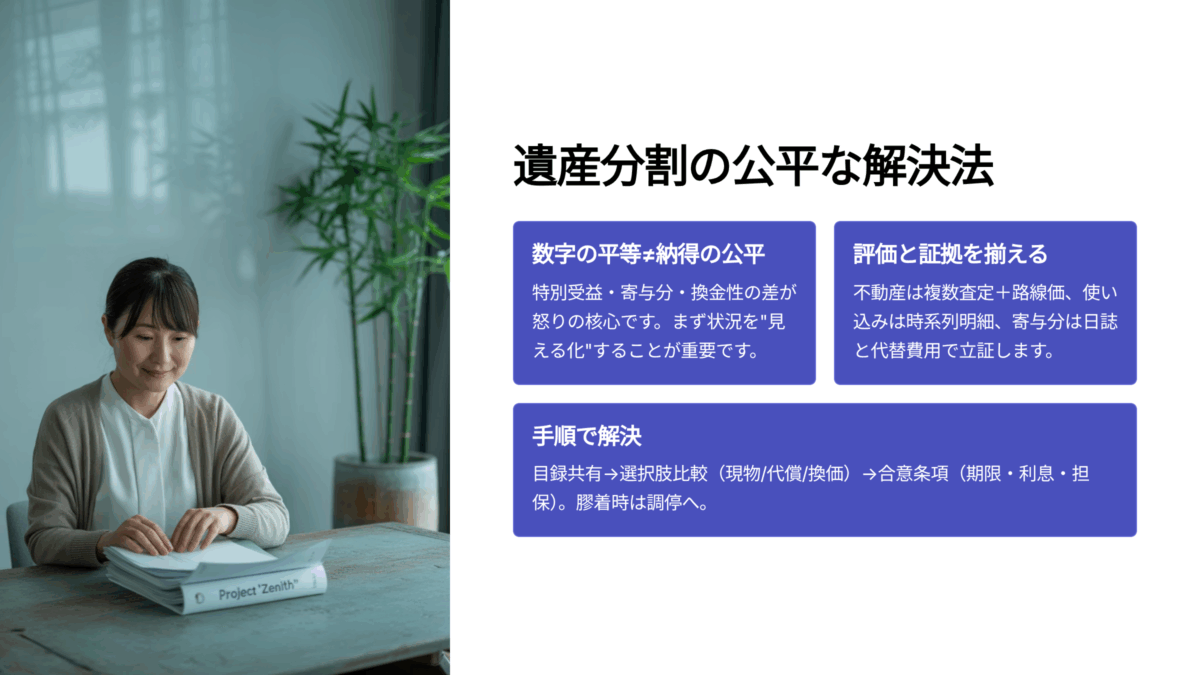

星川からのひと言。“数字の平等”を“納得の公平”に変えるには、事実の見える化→評価の揃え方→手続きの透明化の順番が効きます。ここを外すと、どれだけ法定相続分に沿っても摩擦は残ります。

読者がとるべき行動サマリー(3ステップ)

怒りの火種は早い段階で小さくできます。順番が9割です。迷ったら、この3ステップだけは崩さないでください。

ステップ1:情報を“全員で”揃える(見える化)

- ✅遺産目録(資産・負債・保険・家財・祭祀財産)を共有前提で作る

- ✅通帳・取引履歴は死亡前3〜5年を目安に取得し、時系列表にする

- ✅生前贈与(住宅資金・学費・開業資金など)と介護実績を箇条書きで棚卸し

- ✅専門用語は一言補足を添える(例:特別受益=生前の“先渡し”分、寄与分=貢献の上乗せ)

ステップ2:評価の物差しを合わせる(納得の基礎作り)

- ✅不動産は時価(複数査定)・路線価の両面で確認し、評価根拠を並べる

- ✅現物分割・代償分割・換価分割のメリット/デメリットを一覧で比較

- ✅「換金性」「維持コスト」「将来の売却難」を数値で可視化(固定資産税、管理費、修繕費の年額)

- ✅生命保険・死亡退職金・香典などの遺産性の有無を事前に説明

ステップ3:手続きを透明化する(信頼の設計)

- ✅進め方はアジェンダ→議事録→合意文案の順で、全員へ同時共有

- ✅決める前に選択肢と根拠を提示(「なぜ今これを選ぶのか」を言語化)

- ✅合意は代償金の金額・支払期限・利息・名義変更期限まで具体化

- ✅行き詰まったら、第三者の同席(専門家・調停委員)で感情の過熱を予防

最後に。もし「自分は間違っていないのに責められている」と感じているなら、いったん深呼吸。正しさより“見える化”が先です。事実を一緒に並べるだけで、兄弟姉妹の表情が和らぐ場面を何度も見てきました。今日の一歩は、目録と時系列表づくりから始めましょう。

事例導入:よくある家族構成と資産内訳で読み解く不満の起点

相続の揉めごとは、制度の理解不足よりも「状況の構図」から始まります。ここでは相談で特に多い3パターンを、家族関係・資産の形・心理の流れで整理します。自分のケースに近い型を見つけ、火種が生まれる瞬間を先回りで押さえましょう。

ケースA:長男同居・次男遠方、主な遺産は自宅+預金

「同居の頑張り」と「遠方の疎外感」が自宅評価を軸にぶつかりやすい型です。自宅は換金性が低いうえ、住み続けたいニーズと売却したいニーズが正面衝突しがちです。

典型構図(例)

- 家族:長男(同居・介護関与)、次男(遠方)、配偶者なし

- 遺産:自宅2,800万円、預金1,200万円、負債なし

起こりやすいズレ

- 寄与分(介護・管理)の評価が見えにくい

- 現物=家、現金=預金で分けると、換金性・維持費の差で不満

- 共有にすると修繕・固定資産税・意思決定で行き詰まり

分け方の比較(感情ポイント付き)

| 方針 | 配分イメージ | メリット | リスク/感情のツボ |

|---|---|---|---|

| 現物+代償金 | 長男が自宅取得、次男へ代償金1,400万円 | 共有回避、居住継続 | 代償金の資金調達・支払期限で不安 |

| 換価分割 | 自宅売却し現金等分 | 客観的で明快 | 思い出喪失、売却までの時間負担 |

| 一時使用権+後売却 | 一定期間は長男居住、その後売却・等分 | 生活継続と公平の折衷 | 期間終了時の約束反故懸念 |

星川メモ(コツ)

- 不動産の評価根拠を二本立て(時価査定×路線価)にして、どの数字を採用するかを先に合意

- 代償金は金額・支払期限・利息・担保まで明記。分割払いなら年次計画表を添付

- 維持費(固定資産税・管理費・修繕想定)を年額で見える化し、体感不公平を減らす

次の一歩

- ✅ 不動産の複数査定を取得

- ✅ 代償金試算表(金額・支払期限・資金源)を作る

- ✅ 共有回避の理由メモを共通ファイルに保存

ケースB:生前贈与あり・生命保険受取人の偏り

学費・住宅資金などの特別受益(生前の先渡し)が一方に偏り、さらに生命保険の受取人が特定のきょうだいに指定されている型です。法律上は保険金が受取人の固有財産でも、公平感は別物として噴き出します。

ありがちな流れ

- 「法定相続分で等分」を宣言

- 他のきょうだいが「生前に〇百万円もらってたよね?」と指摘

- 保険金の存在が後出しで判明し、不信感が最大化

整理の型(見える化→調整)

| 項目 | すること | ポイント |

|---|---|---|

| 生前贈与の棚卸し | 住宅資金・学費・開業資金・定期仕送りを時系列で金額化 | 領収・振込記録、当時の趣旨をメモ |

| 影響の説明 | 持戻し計算(先渡し分を仮に遺産へ戻して試算) | あくまで納得形成の道具として使う |

| 保険金の扱い | 受取人・金額・給付時期を全員へ同時共有 | 「法的には別、でも調整は可能」を明言 |

| 調整の技術 | 代償金・他財産の配分調整で公平感を設計 | 根拠は表にして残す |

星川メモ(コツ)

- 「法律ではこう、でも家族ではこうしたい」を二段で説明。どちらも否定しない

- 調整額は端数を切って覚えやすく(例:1,280,000円→1,300,000円)

- 後出しを疑われないよう、最初の資料一式に含めて提示

次の一歩

- ✅ 生前贈与一覧(日付・名目・金額・証拠)を作る

- ✅ 保険の契約者・被保険者・受取人の整理票を共有

- ✅ 調整案を3案(調整なし/一部調整/完全調整)で提示

ケースC:家財・仏壇など祭祀財産の扱いが火種に

家具・家電・着物・貴金属などの家財と、仏壇・位牌・墓所(祭祀財産=供養を継ぐための財産)は、法的位置づけや“気持ちの重さ”が違います。ここを同じ土俵で議論すると、敬意の不足として受け止められがちです。

まず分けるべき三分類

| 区分 | 例 | 法的位置づけの目安 | 進め方 |

|---|---|---|---|

| 祭祀財産 | 位牌・仏壇・墓所等 | 相続分の対象外で承継者が管理するのが一般的 | 承継者の合意と維持費の分担ルールを先に決める |

| 思い出品(形見) | 写真・手紙・趣味コレクション | 金銭評価しにくい | ルール抽選(持ち点制・順番制)で公平に |

| 資産価値のある動産 | 貴金属・骨董・ブランド品 | 遺産の対象 | 査定→換価→分配または代償調整 |

形見分けの運用ルール(実務例)

- 持ち点方式:各人に同点数を付与し、欲しいものに入札。点が高い人が取得、点差は代償金で調整

- 順番方式:くじで順番を決め、1品ずつ選ぶ。同数選択で終了

- 写真カタログ化:全品をスマホで撮影し、オンラインで選定して当日の摩擦を減らす

星川メモ(コツ)

- 祭祀財産は、管理の負担(お参り・維持費・移設)も合わせて話す

- 家財は「全部でいくら?」より、“売れるもの/残すもの/処分するもの”の三段仕分けが現実的

- 処分が必要な場合は、作業量・日程・費用の見積もりを事前共有して不信感を防ぐ

次の一歩

- ✅ 家財を三色(売・残・処)でタグ分け

- ✅ 祭祀財産の承継者候補と維持費分担をメモ

- ✅ 形見分けのルール表を作成し、全員の同意を取る

「法定相続分」と「公平」の違い【なぜ怒るのか】

「法定相続分どおりに等分したのに納得されない」。その違和感は自然です。私は“めーぷる岡山中央店”の星川あきこ。法律の割合は“基準”であって、家族が感じる“公平”は別軸。ここでは怒りの正体をほどき、話し合いを前に進める視点を揃えます。

法定相続分は“基準”、公平は“納得感”(心理的要因)

法律が示すのはあくまでスタートライン。一方で家族の納得は、情報の透明性・評価方法・手続きの順番で大きく揺れます。数字の平等と気持ちの公平は、似て非なるものです。

法定相続分と“公平”のズレが生まれる場面

- ✅ 情報差:通帳や保険の情報を誰が持っていたかで「不公平感」が発火

- ✅ 評価差:同じ1,000万円でも現金と不動産持分の体感が違う

- ✅ 時間差:長年の介護や家事の負担が数字に反映されにくい

- ✅ 順序差:決め方が一方的だと、正しい結論でも納得が追いつかない

基準と納得の違いを1枚で整理

| 観点 | 法定相続分 | 家族の“公平” |

|---|---|---|

| 役割 | 分配の法的基準 | 関係者が納得できる着地点 |

| ものさし | 民法の割合 | 体験・労力・換金性・思い出 |

| 決まり方 | 一律のルール | 家族ごとに調整可能 |

| 注意点 | 数字は明快 | プロセスの透明性がないと反発 |

星川メモ(できること)

- 事実の見える化→評価の揃え方→手続きの透明化の順に進める

- 「正しい結論」より先に“正しい段取り”を共有する

遺留分と混同しやすいポイント/遺留分侵害額請求の基礎

ここで一度、遺留分(いりゅうぶん)=最低限の取り分を守る制度を短く整理します。遺言や生前贈与で一部の人に偏ったとき、一定の相続人が金銭での取り戻しを請求できます。混乱はたいてい「対象」と「請求先」で起きます。

遺留分の超要点(家族会議前の理解)

- ✅ 誰が対象? 直系卑属・直系尊属・配偶者などの特定の相続人

- ✅ 何を請求? 原則は金銭(遺留分侵害額の請求)で、現物返還ではない

- ✅ いつまで? 侵害を知ってからの期間制限がある

- ✅ どこに? 受け取った人(受贈者・受遺者)に対して請求

よくある誤解と正しい整理

| よくある思い込み | 実際の考え方 | 会議での伝え方 |

|---|---|---|

| 「法定相続分まで必ずもらえる」 | 遺留分は法定相続分より小さい | 最低ラインの“保護枠”と説明 |

| 「不動産を取り戻せる」 | 原則お金で調整 | 現物ではなく代償金の発想に |

| 「保険金も全部戻る」 | 保険金は受取人の固有が原則 | 公平感のための任意調整は可能 |

| 「誰にでも請求できる」 | 受け取った相手に請求 | 請求先を具体名で確認 |

星川メモ(できること)

- 会議前に“対象・金額・請求先・期限”のチェックリストを作る

- 感情的な場では、最低ライン(遺留分)と家族調整(任意)を分けて話す

同額配分でも揉める典型(現物と換金の価値体験差)

「同額で平等に分けたのに、なぜ怒るの?」——理由は換金性・維持コスト・手間です。現金と現物(不動産・動産)は“体験コスト”が違うため、同額でも負担感がズレます。

体験コストを数値で見える化(例)

| 取得財産 | 名目価値 | 換金性 | 年間維持コスト | 手間の目安 | 体感の落差 |

|---|---|---|---|---|---|

| 現金 | 1,000万円 | 即時 | 0円 | ほぼ不要 | 低 |

| 自宅持分 | 1,000万円 | 低い(売却難) | 税・修繕で数十万円 | 管理・調整 | 高 |

| 古美術品 | 1,000万円 | 需要依存 | 保管・鑑定費 | 鑑定・販路探索 | 中〜高 |

揉めないための調整ワザ

- ✅ 代償金(現金で差を埋める)を金額・期限・利息まで明記

- ✅ 換価分割(売ってから分ける)をタイムラインと一緒に宣言

- ✅ 維持コストを表で共有し、取得者に偏る負担を数値で補正

星川メモ(できること)

- まず“体験コスト表”を一緒に作る

- 代償金は端数を整理し、支払原資(預金・借入・売却)を明記

- 合意文案には期限・遅延時の扱い・担保をセットで入れる

怒りの主要原因① 特別受益の見落とし

「法定相続分どおりに分けたのに…」の背景に多いのが特別受益(生前の先渡し)の見落としです。住宅取得資金や学費援助が整理されていないまま等分すると、“自分だけ損した”という感情が一気に高まります。まずは事実の棚卸しと計算ルールの共有から進めましょう。

生前贈与・住宅取得資金・学費援助の評価と立証

特別受益は「もらった気がする」では動きません。金額・時期・趣旨(祝い/生活費/投資)を証拠とセットで示すことが鍵です。ここを曖昧にすると、等分そのものが不信の温床になります。

特別受益の判定フロー(実務)

- ✅ 対象の洗い出し:住宅取得資金、頭金、学費、開業資金、結婚支度金、高額な援助

- ✅ 証拠の収集:振込票、通帳、契約書、メッセージ履歴、当時のメモ

- ✅ 趣旨の確認:一時的援助か、通常の仕送りか、贈与の意思があったか

- ✅ 金額の確定:原則は当時額、必要なら現在価値や相場資料を補助資料に

- ✅ 共有:家族全員に同じ表で開示(後出しを避ける)

棚卸しテンプレ(そのまま表に)

| 受益者 | 日付 | 名目 | 金額 | 支払方法 | 資料 | 備考(趣旨) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 長男 | 2012/03/10 | 住宅頭金 | 500万円 | 親から口座振込 | 通帳写しp.12 | 持家取得支援 |

| 次男 | 2008〜2011 | 大学・仕送り | 月10万円×36か月 | 親口座→次男口座 | 通帳写しp.4〜8 | 教育費 |

| 長女 | 2017/06/25 | 開業資金 | 300万円 | 現金手渡し | 受領メモ | 返済約束なし |

評価のコツ(揉めないための“揃え方”)

- 教育費の扱いはグレーになりがち。一般的な学費は生活費に近く、全額を特別受益としない案も併記して比較

- 住宅資金は契約書・振込記録が残りやすく、合意形成の軸にしやすい

- 高額援助は複数の証拠で裏づけ。金額が曖昧なものはレンジ提示(例:200〜250万円)で先に納得帯を作る

星川メモ(伝え方)

- 「責めるための追及」ではなく、“計算に必要な材料集め”と表現

- 金額が確定できない援助は最低保障額と上限額の二案を作り、合意しやすい方を選ぶ

次の一歩

- ✅ 生前援助の時系列表を作る

- ✅ 証拠の所在リスト(誰が持っているか)を共有

- ✅ 二案(保守/積極)の評価表を準備

どこまで遡る?持戻し計算の基本と例

「どの時点までの援助を数えるの?」で詰まりやすいのが持戻し(もちもどし)計算です。これは生前の先渡しを“いったん遺産に戻して”総額をならしてから取り分を試算する考え方。実務では、戻す範囲と方法を先に合意しておくとスムーズです。

持戻し計算の考え方(超要約)

- 対象:特別受益に当たる援助(住宅資金・高額贈与など)

- 戻し方:援助額を遺産に仮加算して「みなし相続財産」を出す

- 配分:等分などの割合を当てた後、先渡し分を差し引き調整

- 注意:評価時点・物価変動・税務と法的評価のズレを説明しておく

計算例(わかりやすい数字)

- 遺産合計:3,000万円(預金のみと仮定)

- きょうだい2人(各法定相続分50%)

- 長男:過去に住宅資金500万円の援助(特別受益)

- みなし相続財産=3,000+500=3,500万円

- 基本取り分=3,500×50%=1,750万円ずつ

- 調整:長男は先渡し500万円があるため、受取額=1,750−500=1,250万円

- 次男の受取額=1,750万円

→ 結果差:500万円(先渡し分の反映)

遡及の扱いを決めるチェックポイント

- ✅ 基準日:被相続人が亡くなった日を基準に説明

- ✅ 対象期間:実務では金額の大きい援助を優先。古い援助は証拠の有無で取り扱いを調整

- ✅ 現在価値の扱い:原則は当時額で比較、ただし極端な物価差がある場合は資料を添えて補助的に示す

- ✅ 教育費:標準的な学費・仕送りは生活費として扱う案と一部のみ反映案を両方提示

合意形成を早める“二段ロジック”

- ルール合意:何を戻すか、対象と基準を先に決める

- 数字合意:そのルールで具体額を決める(例外は理由付きで議事録へ)

星川メモ(現場のコツ)

- 計算表は色分け(遺産=青、特別受益=橙、調整後=緑)で視覚化

- 迷う項目は“試算だけする”シートを別に作り、主計表を汚さない

次の一歩

- ✅ みなし相続財産シートを作る(遺産+特別受益)

- ✅ 対象・基準の合意メモを先に回覧

- ✅ 計算の保守案/積極案を並べ、比較で決める

怒りの主要原因② 寄与分の評価不足

「同居で介護してきたのに、取り分は同じ?」——ここでつまずく方がとても多いです。寄与分(きよぶん=相続財産の維持・増加への貢献加点)は、主張しないと数字に表れません。まずは認定の勘所とエビデンス整理を押さえ、納得に足る根拠作りを進めましょう。

同居介護・事業手伝い・療養看護の寄与分認定の勘所

寄与分は「頑張ったから」ではなく、財産の維持・増加に実質的な寄与があったかで判断されます。感情論に寄りすぎず、要件→証拠→金額化の順番で整えることがカギです。

寄与分の三本柱(実務の見立て)

| 類型 | 典型例 | 認定のポイント | 金額化の考え方 |

|---|---|---|---|

| 同居介護 | 介護度が上がる中での在宅介助、通院付き添い | 介護サービスの代替性(外注すればいくらか)・期間・頻度 | 公的介護サービスや民間ヘルパーの相場×時間で時給換算 |

| 事業手伝い | 家業の無償手伝い、経理・接客 | 無償/低賃金の継続、売上・コスト削減への実効性 | 業務の市場単価×従事時間、または利益寄与率で算出 |

| 療養看護 | 入退院時の付添い、長期の家事支援 | 医療・介護の必要度、他家族との分担状況 | 看護補助の相場、家事代行費の代替費用で積算 |

“認定されやすい説明”の型

- ✅ 期間の特定(例:2019年4月〜2024年3月、計5年)

- ✅ 頻度の客観化(週5回・1回2時間など)

- ✅ 代替可能性の提示(外部サービスに置き換えた場合の費用)

- ✅ 財産への影響(介護施設入居を先送り→預金の減少を抑制 等)

金額イメージの作り方(サンプル)

- 在宅介護:1,800円/時×月60時間×36か月=388万8,000円

- 事業手伝い:時給1,200円×月80時間×48か月=460万8,000円

- 家事支援:1,500円/時×月40時間×24か月=144万円

星川メモ(交渉のコツ)

- “ゼロか100か”にしない。保守案/中庸案/積極案の3水準を用意

- 身内の評価に偏らないよう、市場価格や公的単価を根拠に置く

- 数字は端数整理して覚えやすく(例:388.8→390万円)

次の一歩

- ✅ 自分の寄与を期間・頻度・内容で文章化

- ✅ 置き換え費用の相場リンクや見積前提を控えとして用意

- ✅ 3水準の試算表(保守/中庸/積極)を作る

寄与分主張のためのエビデンス整理(記録・領収書・日誌)

寄与分は言った者勝ちではなく、出せた者勝ち。証拠の厚み=説得力です。後からかき集めずに、フォーマット化して淡々と積み上げましょう。

エビデンスの必須4点セット

- ✅ 介護・看護日誌:日付/内容/所要時間/移動距離

- ✅ 費用領収書:交通費・消耗品・付添いに伴う支出(科目ごと封筒分け)

- ✅ 医療・介護の記録:要介護認定、主治医意見書、ケアプラン、サービス利用票

- ✅ 客観資料:位置情報ログ、通院予約履歴、メール・メモのスクショ

保存の型(そのまま使えるテンプレ)

| 日付 | 行為内容 | 所要時間 | 代替費用(時給×時間) | 支出 | 添付資料 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2023/11/12 | 通院付添(内科)・投薬管理 | 3時間 | 1,800円×3=5,400円 | 交通費600円 | 領収書・予約画面 |

| 2024/02/03 | デイサービス送り迎え・買物 | 2時間 | 1,500円×2=3,000円 | 駐車場300円 | レシート・写真 |

よくある抜け漏れと対策

- 現金立替のメモがない→レシート写真+メモ追記で即時記録

- 時間の概算だけ→移動開始・終了の時刻をスマホで残す

- 他きょうだいの協力が見えない→参加・非参加の実績も淡々と記録

提出・共有のマナー

- いきなり金額請求ではなく、まず「記録の開示」→「根拠の説明」→「調整案」の順に

- 共有ファイルは編集履歴つき(更新者・更新日が自動で残る環境)

- 反論があった点は脚注で補足し、感情表現は排除

星川メモ(続ける仕組み)

- 記録は週1回15分でまとめるルーティン化

- 領収書は月別・科目別の封筒管理+スマホ撮影の二重化

- 計算は最終月に自動集計(表計算のSUM関数・フィルタでOK)

次の一歩

- ✅ 直近3か月の日誌・領収書をまず整える

- ✅ 表計算のテンプレを家族で共有(入力ルールは1行説明つき)

- ✅ 提出順序メモ(開示→根拠→調整案)を会議前に配布

怒りの主要原因③ 使い込み・名義預金問題

相続で最も感情が尖りやすいのが「使い込み」疑惑と名義預金(名義は子でも実質は親の財産)です。ここは事実の見える化がすべて。出入金の線引きと「誰のお金か」の判断軸を揃え、疑念を検証可能な手順に落とし込んでいきます。

口座の出入金チェックと「実質所有」の判断軸

名義預金は、通帳の名前と“実質の持ち主”が違う状態を指します。判断は“気持ち”ではなく、資金の出どころ・管理・使用目的の3点セットで見ます。ここを先に共有すると、議論が落ち着きます。

まず洗い出す口座

- ✅ 被相続人名義の全口座(普通・定期・証券・ネット銀行含む)

- ✅ 家族名義で被相続人の資金が入った可能性のある口座(いわゆる名義預金候補)

- ✅ クレジット・キャッシュカード紐づけ口座、デビット、ポイント口座

“実質は誰の財産か”の判断軸(3要素)

- 資金の拠出者:入金原資は誰の収入・資産か

- 管理の実態:通帳・印鑑・カードを誰が保管・操作していたか

- 使途の客観性:支出先が本人の生活費・医療費か、それとも家族の私費か

出入金チェックの観察ポイント

- 定期的な大口引出し(月末・ボーナス期・医療費)

- 死亡直前数か月の動き(現金化・名義変更・残高移動)

- 通常と異なるパターン(深夜ATM・遠方店舗・高頻度分割)

時系列チェック表(テンプレ)

| 日付 | 金額 | 入/出 | 相手先・摘要 | 根拠資料 | 評価(本人/家族/不明) | コメント |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025/01/15 | 120,000 | 出金 | ATM引出し | 明細p.3 | 不明 | 3か月連続同額 |

| 2025/02/02 | 48,500 | 出金 | ドラッグストア | レシート | 本人 | 介護用品購入 |

| 2025/03/20 | 500,000 | 入金 | 定期解約 | 通帳 | 本人 | 医療費支払い前 |

名義預金の“赤信号”例

- 被相続人の収入がないのに大きな残高形成がある

- 通帳・印鑑を家族が常時保管し、本人は残高を把握していない

- 家族の住宅ローン・学費の支払いが被相続人口座から継続

調整に向けた実務の工夫

- ✅ “疑い”ではなく“仮説”として整理(例:「A口座は名義預金の可能性あり」)

- ✅ 仮説別の試算表を用意(名義預金扱い/扱わない)

- ✅ 最終判断を急がず、証拠の厚みで結論レベルを上げていく

次の一歩

- ✅ 口座一覧と紐づくカード・電子マネーの棚卸し

- ✅ 直近5年分の入出金CSVを取得(可能な範囲)

- ✅ 仮説別の配分試算を2パターン作成

通帳・ATM履歴・委任状の確認フロー

「疑わしい」から「説明できる」へ。確認フローを手順化すれば、感情のぶつかり合いを避け、同じ資料を見ながら冷静に話せます。

確認フロー(標準手順)

- 資料収集の合意

✅ 何を・どれだけ集めるかを全員で合意(対象期間・口座・証券・保険) - 一次資料の取得

✅ 通帳コピー・Web明細・取引履歴(ATMログ・振込先)

✅ カード利用明細・電子マネー連携履歴 - 権限と委任の確認

✅ 委任状・代理カード・口座管理の経緯(いつ・誰が・何のために)

✅ 介護・通院等の必要性との整合をメモ - 時系列表の作成

✅ 入出金を用途別タグ(医療/生活/家族/不明)で色分け - 不明取引のヒアリング

✅ 関係者に事前質問票を送付(目的・状況・証拠の有無) - 仮説別の整理

✅ 名義預金とみなす/みなさない、両案で配分試算 - 合意文案の作成

✅ 争点と判断根拠、代償金・返還の方法と期限を明記

事前質問票(そのまま使える項目)

- どの口座に誰がアクセスしていましたか(通帳・カード・暗証番号)

- 当該取引の目的は何ですか(医療費・生活費・一時的立替など)

- 裏づけ資料(レシート・請求書・メッセージ)があれば提示できますか

- 継続性はありますか(単発か、毎月か)

ATM履歴の読み方(着眼点)

- 時間帯(深夜・早朝は要確認)

- 出金場所(自宅近隣か、家族の勤務先近くか)

- 分割出金(同日・連続番号での複数出金は意図を要確認)

委任の適正化チェック

- 委任状は期間・目的・権限範囲が明記されているか

- 代理利用時の領収・レポート提出の運用はあったか

- 委任開始後に生活費・医療費の支出が妥当か

不明金が出たときの落としどころ

- ✅ 返還:明らかに家族私費→返還と代償金で調整

- ✅ 按分:本人・家族双方に利益→合理的な割合で按分

- ✅ 合意不能:第三者同席(専門家・調停)でエスカレーション

星川メモ(摩擦を減らす言い回し)

- 「疑い」ではなく「説明が足りない項目」と呼ぶ

- 「返して」ではなく「整合させましょう」と提案

- 結論より手順に合意するのが先。資料→時系列→仮説→結論の順です

次の一歩

- ✅ 取引履歴を用途タグで色分け

- ✅ 事前質問票をきょうだい全員へ配布

- ✅ 返還・按分・スルーの三分岐シナリオを作り、文案に落とす

評価額のズレ:不動産・預金・保険・家財の“価値”を揃える

同じ「1,000万円」でも、不動産・現金・保険・家財では体感がまるで違います。ここでは評価の物差しを統一し、納得の根拠をそろえる実務のステップをまとめます。早い段階で数値と根拠を共有すれば、感情の炎はぐっと小さくなります。

不動産評価(時価/路線価/査定)の違いと落とし穴

不動産は評価方法の選び方で結論が大きく変わります。まずは言葉の意味をそろえ、どの数字を採用するか先に合意しておきましょう。

評価方法の比較(要点早見)

| 評価の呼び名 | 何の数字? | 使いどころ | 強み | 落とし穴・注意 |

|---|---|---|---|---|

| 時価(実勢価格) | 実際に市場で売れそうな価格 | 換価分割・代償金の根拠 | 現実的で説得力 | 査定の幅が出やすい(複数社必須) |

| 路線価 | 相続税評価の基準 | 税務の目安 | 公的基準で説明しやすい | 市況とズレる、売れる値段ではない |

| 不動産会社の査定 | 会社ごとの見立て | 初期の相場把握 | 入手が速い・無料が多い | 根拠の粒度がバラバラ、1社は危険 |

評価を揃えるコツ

- ✅ 複数査定(2〜3社)+路線価の二本立てでレンジ化

- ✅ 成約事例の提示を依頼(売出価格ではなく成約)

- ✅ 価格だけでなく売却想定期間・費用(仲介手数料・リフォーム)も並べる

- ✅ 近隣の特殊要因(再建築不可・私道・越境・管理修繕)をチェックリスト化

星川メモ

- 代償金の根拠に使う数字は「何の数字か」ラベルを必ず添付します。「時価(A社査定・成約事例3件根拠)」のように。

現物分割・代償分割・換価分割の選択基準

分け方の選択は、公平感×実務負担×スピードのバランスです。結論より先に基準を決めると、話し合いが前に進みます。

分け方の比較(感情ポイントつき)

| 分け方 | こんな時に | メリット | リスク/注意 | 感情面のツボ |

|---|---|---|---|---|

| 現物分割 | 現物に強い希望がある | 思い出を守れる | 価値差調整が難しい | 「自分だけ不利な物」を避ける説明 |

| 代償分割 | 誰かが不動産取得したい | 共有回避・住み続け可 | 代償金の資金調達・期限 | 支払い計画の見える化で安心 |

| 換価分割 | 早くスッキリ現金化したい | 客観的で明快 | 売却期間・費用負担 | 思い出喪失のケア(写真・形見) |

選択基準の作り方(3観点)

- ✅ 換金性:現金化までの期間・確度

- ✅ 維持コスト:固定資産税・管理費・修繕・保険

- ✅ 生活影響:居住継続・学校区・通院動線

実務の一手

- 代償分割は金額・支払期限・利息・担保まで条項化

- 換価分割は売却のKPI(いつまでに媒介、いつまでに価格見直し)を合意

- 現物分割は価値差の補正に少額の代償金を併用し、納得帯を作る

生命保険金・死亡退職金・香典の扱い

保険・退職金・香典は、法律上の位置づけと家族の公平感がズレやすい領域です。まず枠組みをそろえ、必要に応じて任意の調整を設計します。

位置づけの早見表

| 項目 | 原則の扱い | 遺産分割の対象? | 家族調整の余地 | 実務ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 生命保険金 | 受取人の固有財産 | 原則対象外 | 公平感のため任意調整可 | 契約者・被保険者・受取人の整理票を共有 |

| 死亡退職金 | 先方の規程次第で遺族給付 | 取り扱いが制度依存 | 共有後に配分方針を合意 | 支給見込と受取人を早期確認 |

| 香典 | 弔意への返礼性が強い | 一般に対象外 | 法要費用との相殺調整は現実的 | 香典帳と会計報告で透明化 |

調整の手順(保険金が偏った場合の例)

- 情報の同時共有(金額・支給日・受取人)

- “法的には別”を明言しつつ、体験コストの差(不動産取得など)も含めて全体最適を検討

- 代償金/他財産の配分で任意調整案を3パターン提示(調整なし/一部/全面)

- 合意は根拠を文書化(「なぜこの額か」)

星川メモ

- 「戻して」は衝突を生みます。「全体で整える」という言い方に置き換えます。香典は葬儀費用の実費精算とセットで納得を作るのが現実的です。

次の一歩

- ✅ 不動産は査定2〜3社+路線価でレンジ作成

- ✅ 分け方は基準表(換金性・維持コスト・生活影響)で比較

- ✅ 保険・退職金・香典は情報の同時共有→任意調整案3つを文書化

共有のリスクと代償金設計【揉めない分け方】

「いったん共有で様子見」は後で大きな負担になりがちです。私は“めーぷる岡山中央店”の星川あきこ。共有のデメリットと、やむを得ず共有にする場合の出口設計、さらに代償金(現金で差を埋める仕組み)の作り方を、実務でそのまま使える形でまとめます。

不動産共有のデメリットと出口戦略(買取・持分売却・任意売却)

共有は聞こえは平等でも、意思決定が遅い・維持費が分散・出口が難しいの三重苦になりやすいです。まずは何がリスクかを視覚化し、出口の選択肢を最初から合意しておきましょう。

共有の主なデメリット

- ✅ 意思決定が重い:賃貸・売却・リフォーム等で共有者全員の合意が必要

- ✅ 費用の滞納リスク:固定資産税・修繕費の立替が常態化しやすい

- ✅ 価格の目減り:持分だけでは市場価値が低く、換金が難しい

- ✅ 関係の消耗:小修繕・鍵管理・草刈りなどで日常的に衝突

出口戦略の比較

| 戦略 | こんな時に有効 | 流れ | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 共有者間の買取 | 誰かが住み続けたい | 査定→価格合意→残りが持分譲渡 | 生活継続・迅速 | 代償金の資金調達・税費用の確認 |

| 第三者へ持分売却 | 合意不能・早期換金 | 持分のみを売却 | 早い現金化 | ディスカウント大・買主との摩擦 |

| 任意売却(全体売却) | 全員で売る意思あり | 査定→媒介→売却 | 価格が最も合理的 | 期間・内覧対応の負担 |

| 一時使用権+将来売却 | 介護・学区等で猶予必要 | 使用期間合意→期日売却 | 折衷案で合意しやすい | 期日到来時の再摩擦に備える条項必須 |

“共有にするなら”最低限の合意事項

- ✅ 出口KPI:いつまでに査定・媒介・売却判断をするか(例:6か月・12か月)

- ✅ 費用分担:税・保険・修繕の負担割合と滞納時の自動清算ルール

- ✅ 優先買取権:売却前に家族が先に買える期間を設定

- ✅ 連絡様式:議事録・通知は全員同時メール+保管フォルダを固定

星川メモ

- 「共有で様子見」は、“出口が自動発動する共有”に変えると安全です。KPI未達なら換価分割へ移行と条項化しておきます。

代償金の算定・支払方法・期限と利息の取り決め

代償金は、価値差を現金で調整するための橋です。揉めないポイントは、①根拠、②支払い計画、③遅延時の扱い。この三点を数値と条項に落とすだけで、安心感が段違いになります。

算定の基本式(例)

- 不動産の採用価格を決定(例:複数査定の中間値3,000万円)

- 各相続人の目標取り分を計算(例:2人なら各1,500万円)

- 取得者の現物価値と目標取り分の差額=代償金

例:長男が家(3,000万円)を取得 → 代償金1,500万円を他方へ

“納得感”を上げる補正

- ✅ 換金コスト補正:売却費用想定(仲介・リフォーム)を価格から控除して算定

- ✅ 維持コスト補正:固定資産税・管理修繕の3年分程度を取得者負担に織り込み

- ✅ 使用利益補正:無償居住が続く場合は使用料相当を微調整に反映

支払方法の選択肢と目安

| 方法 | 向いているケース | メリット | リスク/注意 |

|---|---|---|---|

| 一括払い | 手元資金・借入で賄える | 早期に収束 | 資金負担が大きい |

| 分割払い(均等) | 安定収入あり | 計画が立てやすい | 利息条項必須、担保設定も検討 |

| 期限付き一括(猶予) | 売却・借換の目処がある | 柔軟 | 期限管理が甘いと紛争化 |

| 物納併用 | 家財・金融資産で調整 | 現金負担軽減 | 評価の根拠明確化が必要 |

条項サンプル(そのまま雛形)

- 金額:代償金は1,500万円とする。

- 支払方法:2026年3月31日までに一括振込。

- 利息:期限経過後は年3%の遅延利息を付す。

- 担保:支払完了まで、対象不動産に抵当権(または根抵当)を設定。

- 期限利益喪失:分割の場合、2回滞納で残額一括支払。

- 相殺条項:修繕立替等は相殺計算のうえ精算。

- 名義変更期限:所有権移転登記は支払と同時に行う。

実行可能性のチェック(支払い計画表の例)

| 資金源 | 金額 | 確度 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 預金取り崩し | 600万円 | 高 | 即時実行可 |

| 金融機関借入 | 700万円 | 中 | 事前審査要 |

| 家財売却 | 200万円 | 中 | 査定済み |

| 合計 | 1,500万円 |

運用のコツ

- ✅ 根拠セット(採用価格・査定書・補正理由)を合意書に添付

- ✅ 分割の場合は返済スケジュールを表にして、口座自動振替に

- ✅ 期日管理は共有カレンダーでリマインド設定

星川メモ

- 代償金は「払える額」ではなく、“根拠のある額×払える計画”がセットで初めて通ります。価格の根拠と支払いの現実性、どちらも可視化しましょう。

次の一歩

- ✅ 不動産の採用価格と補正内容を先に合意

- ✅ 支払い計画表と条項案をワンセットで提示

- ✅ 滞納時の自動ルール(利息・担保・期限利益喪失)を書面に明記

遺産分割協議の進め方:順序・必要書類・議事録

「どこから始めればいいのか…」と止まってしまう方へ。私は“めーぷる岡山中央店”の星川あきこ。揉めない協議は“順序×書類×議事録”の三点セットで決まります。先に段取りを共有し、同じ資料・同じ時間軸で進めることで、不信の芽を摘みましょう。

相続人確定・遺産目録の作り方(漏れ防止チェック)

最初の一歩は、誰が相続人かと何が遺産かを確定することです。ここを曖昧にしたまま配分を話すと、後から「聞いていない」「抜けていた」で振り出しに戻ります。

標準フロー(順番が命)

- ✅ 相続人の確定:戸籍収集(出生〜死亡)→相関図

- ✅ 遺産の棚卸し:預貯金・不動産・有価証券・保険・負債・家財

- ✅ 名寄せ:銀行・証券・保険会社へ照会、固定資産税の名寄せ台帳確認

- ✅ 遺産目録の作成:評価根拠付きで一覧化

- ✅ 全員同時共有:初回協議前に配布、質問は事前回収

遺産目録テンプレ(根拠セットで“見える化”)

| 区分 | 内容 | 評価額 | 評価根拠 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 預金 | 〇〇銀行 普通1234 | 680万円 | 残高証明 2025/9/1 | 相続発生日残高 |

| 不動産 | 岡山市〇〇1-2-3 | 2,950万円 | 査定2社平均+成約事例 | 私道負担あり |

| 有価証券 | 〇〇投信 | 220万円 | 残高報告書 | 基準価額×口数 |

| 保険(参考) | 受取人:長女 | 300万円 | 支払通知書 | 遺産外(任意調整) |

| 負債 | クレジット残 | 12万円 | 請求明細 | 期日一括 |

漏れ防止チェック

- ✅ ネット銀行・ネット証券・ポイント残高

- ✅ 貸金庫・未収年金・未払い医療費の還付

- ✅ 休眠口座・古い簡易保険・名義預金候補

星川メモ

- 目録には「含めない理由」も記載します(例:保険は受取人固有)。書かない“沈黙”が疑念を生みます。

次の一歩

- ✅ 戸籍の収集計画(誰が・いつまでに)

- ✅ 金融機関への一括照会リスト作成

- ✅ 目録の版管理(v1.0→v1.1)と変更履歴の明記

協議メンバー・オンライン参加・第三者同席のルール化

参加のルールを先に決めるだけで、場の温度が下がります。誰が出るか・どう出るか・どこまで権限があるかを文書で合わせましょう。

参加設計のポイント

- ✅ 協議メンバー:相続人を原則、同席者(配偶者・専門家)はオブザーバー

- ✅ 代理出席:委任状で範囲(発言・同意・署名)を明記

- ✅ オンライン参加:通信トラブルに備え再開ルール(10分待機→日程再調整)

- ✅ 第三者同席:議事進行役(中立)や専門家の役割を定義

会議アジェンダ(雛形)

- 開会・出席確認

- 今日の目的(例:目録v1.1確定)

- 争点の確認(数字の論点>感情の論点の順で)

- 選択肢と根拠の提示(査定・計算表)

- 次回までの宿題・担当・期限

- 議事録確認・合意事項の読み上げ

委任状テンプレ(骨子)

- 委任者/受任者

- 権限範囲(資料閲覧・発言・合意・署名)

- 有効期間・撤回条項

- 署名・押印

星川メモ

- 参加ルールは最初の議事録の付録にしておくと、毎回の確認が短くなります。時間=信頼です。

次の一歩

- ✅ オンライン会議の接続テスト日を先に設定

- ✅ 委任状の雛形を全員へ配布

- ✅ 議事進行役を持ち回りor固定で決める

合意形成のテクニック(アンカリング回避・BATNA設計)

「最初に出た数字」にみんなが引っ張られる——これがアンカリングです。さらに、BATNA(合意に至らなかった場合の最善策)を持たずに交渉すると、不要な譲歩が増えます。仕組みで偏りを抑えるのがコツです。

アンカリングを避ける運用

- ✅ 数字はレンジで提示(査定2,800〜3,100万円)

- ✅ 根拠優先で議論(成約事例、路線価、維持費の実績)

- ✅ 同時開示:全員に同じ資料を同時に共有

- ✅ ブラインド案:各自が個別に希望案を事前提出→後で突き合わせ

BATNAの作り方(現実的な“次善策”)

- 換価分割が合意できない→調停申立て+評価の第三者化

- 代償金の資金が不足→分割案+担保設定+利息条項

- 共有で膠着→期限つき共有→未達で自動売却条項

交渉ボード(そのまま使える表)

| 争点 | 選択肢A | 選択肢B | BATNA(不合意時) | 評価基準 |

|---|---|---|---|---|

| 不動産の扱い | 代償分割1,500万 | 換価分割 | 調停+第三者査定 | 換金性・生活影響 |

| 名義預金 | 名寄せ全口座開示 | 一部期間限定 | 家裁での開示要請 | 透明性・速度 |

| 形見分け | 順番制 | 持ち点制 | オンライン抽選 | 納得感・作業量 |

議事録の型(争いに強い書き方)

- 事実→根拠→選択肢→合意の順で記載

- 未合意事項は宿題化(誰が・何を・いつまで)

- 採用しなかった案の理由も一行で残す(後の蒸し返し防止)

星川メモ

- 「譲歩」ではなく「基準に沿った調整」と表現します。言い回しが感情の温度を左右します。

次の一歩

- ✅ 主要争点ごとにレンジ提示用の根拠資料を用意

- ✅ 個別ブラインド案をフォームで回収

- ✅ BATNAを1行で書けるレベルまで具体化

争いを深刻化させるNG行動リスト

「うちは揉めないから大丈夫」——その油断が信頼の断絶を呼びます。私は“めーぷる岡山中央店”の星川あきこ。ここでは相続の現場で火に油を注ぐ行動を先に共有します。やってしまいがちな手順の飛ばしや独断を避けるだけで、協議は何倍も進みやすくなります。

先走り処分・無断解約・鍵と通帳の占有

「片づけておいたほうが親切」——その善意が、証拠喪失と不信に直結します。現金化・処分・解約・占有は、協議前に動くほど揉めます。

絶対に避けたい行動(やりがち順)

- ✅ 家財の先行処分:価値のある品が混ざっていても判別不能になります

- ✅ 口座の無断解約・残高移動:入出金の検証ができなくなります

- ✅ 鍵・印鑑・通帳の独占:「アクセス格差」=不公平の温床です

- ✅ 不動産の勝手なリフォーム・賃貸:意思決定と費用負担の線引きが崩れます

- ✅ 郵便物の独占受領:保険・証券・請求の把握が遅れて損失に

“やってよい/ダメ”の線引き早見表

| 事項 | 協議前にOK? | 例 | 一言メモ |

|---|---|---|---|

| 光熱費の最低限維持 | OK | ブレーカー・水道の維持 | 凍結・劣化防止のため |

| 緊急の修繕 | 条件付きOK | 雨漏り応急処置 | 写真+見積+共有が前提 |

| 家財の一括処分 | NG | トラック手配で一気に廃棄 | 価値混在、後戻り不可 |

| 口座の解約・移動 | NG | 相続人代表で勝手に解約 | 目録確定後に段取り |

| 鍵・通帳の占有 | NG | 手元で保管して知らせない | 同時アクセスが基本 |

“先走りたい”気持ちへの代替案

- ✅ 家財は写真カタログ化→全員確認→仕分けの順に

- ✅ 口座は残高証明→明細取得→目録反映まで“触らない”

- ✅ 鍵・通帳は共有保管(封印サイン/クラウド台帳で出入記録)

星川メモ(言い回し)

- 「片づけますか?」ではなく、「記録が揃うまで保全しましょう」と提案します。言葉ひとつで場の温度が変わります。

次の一歩

- ✅ 保全リスト(触らない項目)を全員へ配布

- ✅ 鍵・通帳の共用ルール(開封立会・ログ記録)を文書化

- ✅ 家財は撮影→共有→仕分けの手順を最初に決める

感情的メール・LINEの拡散と法的リスク

「正論で押せば分かってくれる」…相続では逆効果です。怒りの言葉・疑いの断定・拡散は、のちの協議・調停でマイナス証拠になり得ます。事実と手順に限定した連絡へ切り替えましょう。

やってはいけない送信例と置き換え

- ❌「使い込んだよね? 返して」

→ ✅ 置き換え:「2/10の10万円出金の用途を教えてください。領収の有無も教示願います」 - ❌「あなたが遅いから手続きできない」

→ ✅ 置き換え:「目録v1.2へのコメントの期限を2/15にしたいです。難しい場合は新しい日程をご提案ください」 - ❌ スクショを第三者グループに拡散

→ ✅ 置き換え:協議メンバー限定の共有フォルダ&議事録に一本化

メッセージ運用ルール(合意しておくと楽)

- ✅ 連絡は1スレッド(件名:案件名+版番号)に統一

- ✅ 事実→質問→希望期日の三段構成で1通1テーマ

- ✅ 反論・見解は根拠資料の添付をセットに

- ✅ スタンプ・皮肉・強調記号の乱用禁止(読み手の解釈差を生むため)

拡散が招く主なリスク

- 名誉感情の侵害:断定的表現で関係悪化、謝罪や訂正が別の争点に

- 交渉不利:感情的文面が判断の一貫性を崩し、後の主張を弱めます

- 個人情報漏えい:保険・口座情報の第三者流出で再発防止対応が必要に

落ち着いて進めるための“型”

| 項目 | 使うテンプレ | ねらい |

|---|---|---|

| 確認依頼 | 「事実:◯◯。質問:◯◯の用途。期日:◯/◯(水)」 | 感情排除・期限の明確化 |

| 反論 | 「見解:◯◯。根拠:資料A/B。提案:案1・案2」 | 土台を根拠に寄せる |

| 議事録確認 | 「合意:◯◯。宿題:誰が/いつまで。未合意:◯◯」 | 蒸し返し防止 |

星川メモ(小ワザ)

- 送信前に主語を“私たち”へ置換、断定を“可能性”へ緩和

- 長文は読み手が落とします。要点3行+添付が基本

次の一歩

- ✅ メッセージのテンプレ3種を共有フォルダに格納

- ✅ 拡散禁止の合意文を議事録の冒頭に挿入

- ✅ 感情が高ぶったら“下書き保存→翌朝送信”のルールを採用

話し合いで行き詰まったら:調停・審判の基礎知識

家族だけでの合意形成に限界を感じたら、第三者の手続きで温度を下げる選択肢があります。ここでは、家庭裁判所の調停→審判という流れを、準備物・時間軸・費用感まで実務目線で整理します。いざという時に迷わないための道標にしてください。

家庭裁判所の調停申立て要点とタイムライン

調停は、中立の調停委員を介して話し合いを進める手続きです。裁判ではなく、まず合意を探す場。争点を整理し、感情を切り分け、選択肢を客観化するのに向いています。

申立て前に整える3点セット

- ✅ 争点メモ:何を決めたいか(不動産の扱い、代償金、名義預金の開示範囲 など)

- ✅ 根拠資料:遺産目録、査定書、入出金時系列、寄与分・特別受益の一覧

- ✅ 希望案レンジ:A案(保守)/B案(中庸)/C案(積極)を数字つきで

タイムライン(目安)

- 申立て:書式に沿って提出(相続人全員の住所・戸籍等が必要)

- 期日指定の通知:1〜2か月目安で初回期日

- 期日運営:月1回程度、各2時間前後で事実確認→選択肢検討

- 調整局面:代償金や売却KPIなど具体条項に落とし込み

- 成立/不成立:合意なら調停調書が確定判決と同等の効力に

費用感(実費のイメージ)

- ✅ 収入印紙・郵券などの実費+資料取得費

- ✅ 代理人を依頼する場合は専門家費用(範囲・見積りを事前確認)

期日を有効にするコツ

- ✅ アジェンダ持参:今日決めること/決めないことを1枚で

- ✅ 数字で話す:成約事例、維持コスト、返済可能額の根拠を提示

- ✅ 宿題管理:誰が何をいつまで、を議事録に明記

星川メモ

- 調停は“正しさ競争”ではなく“落としどころ探し”。感情論は残しつつ、紙に数字で整えることが最短距離です。

審判・即時抗告の流れと費用感

調停でまとまらない場合、審判(裁判所が法と証拠に基づいて結論を出す)へ進みます。最終決定に向けた手続きなので、証拠の質と主張の整理が勝負です。

審判で押さえる基本

- ✅ 主張整理表:各争点ごとに「事実→証拠→法的評価→結論」を1ページで

- ✅ 証拠の優先順位:一次資料(通帳・契約書・診療記録)>二次資料(メモ等)

- ✅ 見通しの共有:勝ち負け発想を避け、想定結論の幅を事前に家族で確認

流れ(目安)

- 審判移行の通知

- 補充主張・立証(書面中心。必要に応じて期日)

- 審判(結論提示)

- 即時抗告の可否判断(不服がある場合の対応)

即時抗告の勘所

- ✅ 原則として、審判書の告知を受けてから短期間(目安:2週間程度)での申立てが必要

- ✅ 抗告は手続適正や法適用の誤りが主論点になりやすい

- ✅ 抗告を視野に入れるなら、調停段階から記録と根拠の整合を厳密に

費用感と負担の考え方

- ✅ 審判・抗告では書面作成負担が増えるため、時間コストも見込む

- ✅ 専門家を依頼するなら、範囲(書面/期日対応)と費用の上限を先に合意

“重くしない”ための段取り

- ✅ KPI:提出期限・証拠収集の役割分担を日程表に

- ✅ ダブルトラック:合意可能な論点は並行して和解交渉

- ✅ 将来対応:審判見込みに合わせ、売却準備・資金計画を前倒し

星川メモ

- 審判は白黒が出ますが、家族の関係までは解決しません。判断が出る前に、任意の合意余地を常に探しておくのが現実解です。

次の一歩

- ✅ 調停用の争点整理シートと根拠フォルダを作成

- ✅ 期日ごとの宿題チェックリストで遅延を防止

- ✅ 審判移行を見据えた“合意できる論点一覧”を並行管理

専門家への相談目安と選び方

「誰に何を頼めばいいのか分からない」——その迷い、よく分かります。私は“めーぷる岡山中央店”の星川あきこ。役割の違いと相談のタイミングを押さえるだけで、遠回りは激減します。ここでは相続不動産・遺産分割の現場で役立つ専門家マップとチェックリストを、実務に使える形でまとめます。

弁護士・司法書士・税理士・不動産会社の役割整理

相続は法務・税務・不動産・手続が絡みます。まずは誰に何を聞くかを分けて考えるのが近道です。

専門家マップ(要点早見)

| 区分 | できること(主業務) | 相談の目安シーン | 費用の目安感 | 注意ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 弁護士 | 交渉・調停・審判・訴訟の代理、合意書のリーガルチェック | 争点が絡む(特別受益・寄与分・名義預金)、話し合いが膠着 | 着手金+報酬/タイムチャージ等 | 代理権は弁護士のみ。初回で争点・証拠の棚卸しを |

| 司法書士 | 相続登記、遺産承継業務(預貯金解約の代理等) | 合意済み→名義変更したい、遺産承継の事務を進めたい | 報酬+実費(登録免許税等) | 争いの代理は不可。合意形成後に強い |

| 税理士 | 相続税申告・税務評価、節税設計、準確定申告 | 課税ラインの可能性、不動産評価・小規模宅地の判定 | 申告報酬+評価業務料 | 評価根拠の開示を依頼、将来売却の税も試算 |

| 不動産会社 | 査定・売却・買取・賃貸、活用提案 | 換価分割・代償金の根拠がほしい、売却KPIの設計 | 仲介手数料/買取は査定次第 | 成約事例ベースの提示を。1社だけは避ける |

| 行政書士 | 相続関係説明図・遺言原案作成補助など | 資料整理・家族会議用の書類整備 | 事務報酬 | 代理権の範囲に限界。役割を明確に |

| ファイナンシャルプランナー | 家計・資金計画、代償金の返済計画作り | 代償金の分割・借入可否の検討 | 相談料(定額) | 法務・税務は専門家連携が前提 |

星川メモ(役割の重ね方)

- 争いの芽があるなら弁護士→(合意形成後に)司法書士→不動産会社の順がスムーズです。税務が絡むなら税理士を前半から同席に。

相談の“引きどき・頼みどき”

- ✅ 家族会議が2回以上空転→第三者(弁護士/調停)へ

- ✅ 不動産の価格が合わない→査定2〜3社+税理士評価でレンジ化

- ✅ 代償金の支払い計画が曖昧→FP/金融機関の事前審査へ

相談前チェックリスト(準備物・費用相場・比較軸)

初回相談の質は、持参資料の質で決まります。準備8割。同じ土台の資料を見ながら話せるように整えていきましょう。

準備物(最小セット)

- ✅ 相続関係が分かる書類:戸籍(出生〜死亡)、相関図

- ✅ 遺産目録ドラフト:預貯金・不動産・有価証券・保険・負債(評価根拠つき)

- ✅ 特別受益/寄与分の一覧:日付・金額・趣旨・証拠の所在

- ✅ 不動産資料:登記事項証明書、公図・測量図、固定資産税課税明細、査定書(あれば2〜3社)

- ✅ 出入金の時系列:直近3〜5年の明細、名義預金候補の整理

- ✅ 希望案のレンジ:A(保守)/B(中庸)/C(積極)

費用相場の見方(イメージ)

- 弁護士:初回相談料あり/なしいずれも存在、着手金+報酬 or 時間課金の表示に注意

- 司法書士:登記の実費(登録免許税)+報酬、遺産承継はボリュームで変動

- 税理士:申告の有無・財産評価の難易度で変動、二次相続視点の提案があると安心

- 不動産会社:仲介手数料の上限はルールあり。買取は価格が下がる代わりに速度重視

比較軸(面談で必ず聞くこと)

- ✅ 担当者の経験領域(相続×不動産×争点の実績)

- ✅ 進行のロードマップ(何を、いつまでに、誰が)

- ✅ 費用の見積範囲(上限・追加条件・実費の内訳)

- ✅ 連絡の透明性(議事録・進捗共有の方法、返信スピード)

- ✅ 連携体制(税理士/司法書士/不動産会社とのワンストップ可否)

面談での“赤信号”

- 「とにかく争えば勝てます」と結果断言

- 概算を聞いても根拠や内訳が曖昧

- 資料の同時共有や議事録化を嫌がる

- 不動産評価で売出価格のみを根拠にする

星川メモ(相談を成功させるコツ)

- 1回で決めず2社以上の初回相談を比較。同じ質問リストで聞き、議事メモを並べて判断します。

- 迷ったら、仮ゴール(例:3か月以内に分割方針合意)を置き、KPI(査定・目録完成・選択肢3案)で逆算しましょう。

次の一歩

- ✅ 初回相談の質問リストを作る(上記比較軸を丸写しでOK)

- ✅ 目録ドラフトと証拠フォルダを1か所に集約

- ✅ 候補先を2〜3件に絞り、日程を確保

実務テンプレ:連絡文・開示依頼・合意書の雛形

「文章が苦手で…」という方でも、そのまま使える雛形とチェックリストがあれば一気に進みます。私は“めーぷる岡山中央店”の星川あきこ。ここでは連絡文・開示依頼・合意書を、差し替え前提のプレーンな形で用意しました。日付・金額・期限の3点だけは必ず埋めてください。

残高明細・保険金・取引履歴の開示依頼テンプレ

相手別に文面を変えると通りやすくなります。事実→根拠→希望期限の順で端的に。

① 金融機関あて:残高証明・取引履歴の発行依頼(相続手続前の情報取得)

件名:相続手続のための残高証明・取引履歴発行のお願い

宛先:[金融機関名][支店名] 御中

本文:

いつもお世話になっております。

下記口座の相続手続準備に伴い、相続発生日([西暦・和暦])の残高証明および[期間:例 直近5年]の取引明細(CSVまたは紙)の発行をお願いいたします。

【被相続人】氏名:[ ] 生年月日:[ ] 住所:[ ]

【口座】金融機関:[ ] 支店:[ ] 口座種別・番号:[ ]

【提出書類】戸籍(死亡記載)・相続人代表者の本人確認・委任状(同封)

【送付先】[住所・宛名・電話]

【希望期限】[ 年 月 日]まで

ご不明点があればご連絡ください。

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

署名:[相続人代表者名・電話・メール]

添付リスト(チェック)

✅ 戸籍(死亡の記載)/住民票の除票

✅ 相続人代表者の本人確認書

✅ 委任状(相続人全員分が望ましい)

✅ 相続発生日が分かる資料(死亡診断書写し等)

② 保険会社あて:保険金支払内容・受取人情報の照会(情報の同時共有用)

件名:保険契約の支払内容確認のお願い(相続関係)

宛先:[保険会社名] 御中

本文:

被相続人:[氏名](契約者/被保険者)に関する既払・支払予定の保険金について、下記の通り契約番号・受取人・支給日・金額の確認文書の発行をお願い申し上げます。

【契約番号】[ ](不明の場合は氏名・生年月日・住所で検索依頼)

【必要事項】受取人氏名、続柄、金額、支給日、支払根拠条項

【提出書類】死亡診断書写し、戸籍、相続人代表者身分証、委任状

【送付先】[住所・宛名]/【希望期限】[ 年 月 日]

※本照会は家族間の情報の公平化を目的としたものです。

署名:[ ]

③ 相続人あて:取引履歴・保管物の情報開示依頼(角が立たない言い回し)

件名:相続準備に伴う情報共有のお願い(取引履歴・保管物)

本文:

お疲れさまです。相続手続の見える化のため、下記の情報共有にご協力ください。

- 通帳・カード・印鑑の保管状況(保管者・保管場所・アクセス方法)

- 出入金の用途不明リスト(別紙の取引番号:[ 〜 ])のご説明

- 保険・証券・ネット銀行のID管理情報(分かる範囲)

【共有期限】[ 年 月 日]/【共有方法】共有フォルダまたはPDF

※「責任追及」ではなく、計算に必要な材料集めです。分かる範囲で構いません。

署名:[ ]

星川メモ

- 目的(見える化)を先頭で宣言すると防御反応が減ります。

- 期限は具体日。守れない場合の代替日提案の一文を添えると前進。

次の一歩

✅ それぞれのテンプレに相続発生日・期限・連絡先を先に入れる

✅ 添付の不足チェックを付箋で可視化

✅ 返信は同報・同時(全員に届くアドレス)で

代償金支払合意書・鍵引渡し覚書テンプレ

金額と期限が決まっても、条項が薄いと揉め直しになります。以下をベースに金額・期日・担保を必ず具体化しましょう。

A. 代償金支払合意書(雛形)

タイトル:代償金支払に関する合意書

当事者:

甲(取得者)[住所・氏名・生年月日]

乙(受領者)[住所・氏名・生年月日]

第1条(目的)

甲は相続財産のうち[不動産/動産/その他]を取得し、その価値差を調整するため、代償金を支払う。

第2条(金額・内訳)

代償金は金[ 円]とする。算定根拠:[採用価格・査定書・補正理由]。

第3条(支払方法・期限)

- 甲は[年 月 日]までに[一括/分割(毎月末[ 円]×[回数])]で支払う。

- 支払は乙指定の口座へ振込(手数料甲負担)とする。

第4条(利息・期限の利益喪失) - 期限後の未払残高に対し、年[ %]の遅延利息を付す。

- 分割の場合、[回数]回の期限後未払いで残額を当然に一括期限到来とする。

第5条(担保)

支払完了まで、対象不動産に[抵当権/根抵当権]を設定する。登記費用は[甲/折半]負担。

第6条(相殺・精算)

固定資産税・修繕立替等がある場合は相殺表に基づき最終精算する。

第7条(名義変更)

所有権移転登記は支払と同時に行う。必要書類の提出期限は[年 月 日]。

第8条(合意の効力)

本合意は相続人間の最終合意であり、当事者は誠実に履行する。

[年 月 日]

甲 署名捺印/乙 署名捺印

チェックポイント

✅ 「金額」「期限」「利息」「担保」「名義変更日」を空欄にしない

✅ 算定根拠(査定・路線価・補正理由)の別紙添付

✅ 分割なら返済スケジュール表と自動振替の文言を追加

B. 鍵引渡し覚書(雛形)

タイトル:鍵引渡しに関する覚書

当事者:受領者[氏名・住所]/交付者[氏名・住所]

物件:[所在地・家屋番号・種類]

第1条(引渡し)

交付者は本日、上記物件の鍵[種類:実鍵/カード/暗証/スマートキー]を[本数]本、受領者へ引き渡した。

第2条(管理・複製)

受領者は鍵を善良な管理者の注意で保管し、無断複製・第三者提供を行わない。複製が必要な場合は書面合意を要する。

第3条(入室ルール)

入室は事前連絡のうえ、立会いを基本とする。緊急時は事後報告を行う。

第4条(返還)

用途終了または相続登記完了時には、鍵を全本数返還し、無効化設定(スマートキー)を実施する。

第5条(紛失・破損時の対応)

紛失・破損時は速やかに報告し、シリンダー交換等の実費を受領者負担で行う。

別記:引渡し一覧

- 実鍵[ ]本/カードキー[ ]枚/暗証設定[ ]件/スマートキーID[ ]件

- 受け渡し日時:[年 月 日]/場所:[ ]

- 立会者:[氏名]

署名:交付者/受領者

星川メモ

- 覚書には「何本引き渡したか」を明記。スマートキーはID・無効化方法まで書くと安心。

- 立会いの有無・写真記録で後日の齟齬を防ぎます。

次の一歩

✅ 合意書は空欄ゼロでドラフト作成→全員へ同時共有

✅ 鍵は一覧表+写真を作成し、覚書に添付

✅ 代償金は根拠別紙(査定・補正表)をホチキス留め

早見表:原因別の対処チャートと必要書類

「まず何を集める?」が分かると、話し合いは一気に進みます。ここでは特別受益・寄与分・使い込みの立証に必要な資料と、不動産・金融・動産で共通する書類マトリクスをひと目で分かる表にまとめました。迷ったら、この早見表に照らして動けば大丈夫です。

特別受益/寄与分/使い込み それぞれの立証資料一覧

論点ごとに“主資料(一次)→補助資料(二次)→作成物(整備)”の三層で揃えると、説得力が跳ね上がります。日付・金額・目的の3点を太字で押さえるのがコツです。

特別受益(生前贈与・住宅資金・学費援助)

- 主資料:振込明細・通帳写し・契約書(住宅購入・学資)・領収書

- 補助資料:当時のメッセージ・贈与メモ・写真(入居時)・見積書

- 作成物:受益一覧(いつ/いくら/何のため)、みなし相続財産の試算表

寄与分(同居介護・事業手伝い・療養看護)

- 主資料:要介護認定・主治医意見書・ケアプラン・介護サービス利用票・家業の勤務実績

- 補助資料:レシート(交通・消耗品)・位置情報ログ・通院予約履歴・写真

- 作成物:介護日誌(頻度・時間)、置き換え費用の単価根拠、3水準試算(保守/中庸/積極)

使い込み・名義預金

- 主資料:取引明細(死亡前3〜5年)・ATMログ・委任状・代理カード発行記録

- 補助資料:レシート束・家計アプリCSV・カード明細・家族の口座入出金

- 作成物:時系列表(摘要・用途タグ)、仮説別配分試算(扱う/扱わない)

抜け漏れ防止チェック(共通)

- ✅ 基準日(相続発生日)を全書類に明記

- ✅ PDF名は「日付_内容_金額」で統一

- ✅ 共有は同報・同時、更新は版管理(v1.0→v1.1)

不動産・金融資産・動産の必要書類マトリクス

資産の種類ごとに“存在証明→評価根拠→処分・承継手続”の流れで並べています。何を集め、どの数字を使い、どう動くかが一枚で分かります。

| 資産区分 | 存在を示す書類(必須) | 評価の根拠(推奨) | 手続・実務資料 | 実務メモ |

|---|---|---|---|---|

| 不動産 | 登記事項証明書/固定資産税課税明細 | 査定2〜3社の成約事例付き時価/路線価 | 公図・測量図・管理規約(マンション)・修繕履歴 | 代償金算定は時価ベース。再建築不可・越境の有無を先に確認 |

| 預貯金 | 残高証明(発生日)/通帳写し | 入出金時系列表・用途タグ付け | 金融機関の相続手続書類・代表者指定届 | 名義預金候補は資金拠出者・管理者・使途で判定 |

| 有価証券 | 残高報告書/取引報告書 | 基準価額×口数/株価終値 | 移管書類・特定口座年報 | 評価日は発生日基準。手数料・譲渡益課税も試算 |

| 生命保険 | 支払通知書/契約内容照会 | ―(受取人固有財産が原則) | 受取人確認書類・請求書 | 家族の公平感には任意調整案を併記 |

| 死亡退職金 | 事業者の支給通知 | 就業規則・支給基準 | 受取手続案内 | 制度依存。情報の同時共有が先 |

| 動産(貴金属・骨董) | 写真台帳/購入証票 | 専門査定/落札相場 | 受渡しリスト・代償金調整表 | 「売・残・処」三分割で合意形成が速い |

| 家財・思い出品 | 写真カタログ | ―(金銭評価しにくい) | 形見分けルール(順番制/持点制) | 祭祀財産は相続対象外の整理から |

提出順の“型”で迷子を防ぐ

- 存在証明(あることの確認)

- 評価根拠(いくらで見るか)

- 方針案(現物/代償/換価)とKPI(期限・責任者)

- 合意文案(金額・期限・担保・利息)

星川メモ

- 評価はレンジ提示が基本です。数字の単独主張=アンカリングになりやすいので、根拠と一緒に複数案で出しましょう。

- 「遺産外」扱い(保険・香典など)は「除外の理由」を明記。書かない沈黙が誤解を生みます。

次の一歩

- ✅ それぞれの論点で主資料→補助資料→作成物を3点ずつ揃える

- ✅ 不動産は査定2〜3社+路線価のレンジ表を作成

- ✅ 共有フォルダに存在→評価→方針→合意の順でサブフォルダ化

よくある質問Q&A

「ここが腑に落ちない…」という違和感をそのままにしないことが、争いの長期化を防ぐ近道です。私は“めーぷる岡山中央店”の星川あきこ。相続の現場でよく受ける質問を、結論→理由→次の一歩の順で短く整理しました。迷ったら、このQ&Aだけ読み返してください。

「法定相続分どおりなら問題ないのでは?」

結論: 法定相続分は“基準の割合”であって“納得の着地点”ではないです。

理由: 特別受益(生前の先渡し)や寄与分(介護等の貢献)、不動産の換金性の差があると、数字は平等でも負担が不平等になりがち。

次の一歩:

- ✅ 特別受益・寄与分の棚卸し表を先に共有

- ✅ 体験コスト表(維持費・手間)で現物と現金の差を見える化

- ✅ 必要なら代償金や換価分割で調整

「形見分けと遺産分割は何が違う?」

結論: 形見分けは思い出品の分配ルール、遺産分割は金銭価値ある財産の法的配分です。

違いの早見表:

| 項目 | 形見分け | 遺産分割 |

|---|---|---|

| 対象 | 写真・手紙・日用品など | 不動産・預金・有価証券・高価動産 |

| 価値観 | 思い出重視 | 金銭評価重視 |

| 進め方 | 順番制・持ち点制など任意ルール | 合意書・登記・名義変更等の法的手続 |

| 注意 | 祭祀財産(仏壇・位牌等)は別扱い | 評価根拠・期限・条項が必須 |

次の一歩:

- ✅ 家財は「売・残・処」に三分割→形見は写真カタログ化

- ✅ 祭祀財産は承継者と維持費分担を先に合意

- ✅ 高価品は査定→代償金で補正

「評価が合わないとき、誰の査定を採用する?」

結論: 一社に決め打ちせず“レンジ採用+根拠明示”が正解です。

理由: 不動産は会社や時期でブレます。複数査定+成約事例+路線価を重ね、採用根拠を文書化すると納得が生まれます。

実務の型:

- ✅ 査定は2〜3社+成約事例の提示を依頼

- ✅ 採用価格=レンジの中点or合意点とし、売却費用・期間も併記

- ✅ なお不一致が続く場合は、第三者評価や調停での基準化を検討

次の一歩(共通)

- ✅ すべての結論に“根拠セット”を添付(査定書・計算表・KPI)

- ✅ 争点はレンジ提示でアンカリング回避

- ✅ 合意書には金額・期限・利息・担保を必ず明記

再発防止:遺言書と生前対策で“公平”を設計する

「もう同じ揉め方は繰り返したくない」。そう感じた今が、“公平”を前提に設計するチャンスです。ここでは遺言書・付言事項・遺言執行者・民事信託・保険設計を使って、数字の平等と気持ちの納得を同時に満たす具体策をまとめます。今日から着手できるチェックリストも用意しました。

公正証書遺言・付言事項・遺言執行者の活用

遺言は「分け方」だけでなく、なぜそう分けるか(付言事項)と誰が実務を進めるか(遺言執行者)まで書くと、納得感と実行力が段違いになります。

遺言方式の比較(迷ったらコレ)

| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言(推奨) |

|---|---|---|

| 保全性 | 紛失・形式不備のリスク | 公証人関与で安全 |

| 検認手続 | 原則必要 | 不要で即動ける |

| コスト | 低め | 作成費あり(安心料) |

| 実務の楽さ | 執行で詰まりやすい | 内容の明確化・執行者指定が容易 |

付言事項(ふげんじこう)の書き方のコツ

- 背景の説明:特別受益・寄与分への配慮、介護負担の実情

- 価値観の共有:祭祀・形見分けの優先順位

- 話し合いの指針:代償金・換価分割の優先順やKPI

- ありがとうの言葉:たった一文でトゲが抜けます

遺言執行者を置くメリット

- ✅ 手続の指揮官が決まり、既成事実化の疑念が減る

- ✅ 口座解約・名義変更・家財処理などが一気通貫

- ✅ きょうだい間の直接対立を迂回

実務チェック(準備に抜けがちな点)

- ✅ 財産目録を最新化(ネット口座・保険も)

- ✅ 予備の執行者(不測時のバックアップ)

- ✅ 保管場所の明示(公証役場の正本・謄本)

- ✅ 連絡網(相続人・専門家・鍵管理者の一覧)

星川メモ

- 公正証書遺言に「付言+執行者」をセットで。分け方=数字、付言=気持ち、執行者=実行力の三位一体が効きます。

次の一歩

- ✅ 公証役場の事前ヒアリング予約

- ✅ 付言事項のたたき台(300〜600字)を家族に回覧

- ✅ 執行者候補へ役割説明メモを渡す

民事信託・生命保険の設計と受取人の偏り対策

「将来の判断力低下」「長生きリスク」「再婚や遠方居住」など家族事情に合わせて、民事信託(家族信託)や保険設計で“納得の仕組み”を先に仕掛けます。

民事信託(家族信託)の使いどころ

- ✅ 管理の連続性:認知症リスクに備え、受託者(家族)が資産管理を継続

- ✅ 目的特化:不動産の維持・売却KPI、生活費の支払いなど使途を明確化

- ✅ 二次以降の指定:次の受益者まで承継の道筋を設計

信託設計の骨子(例:自宅+預金)

- 目的:自宅の維持と必要時の売却、生活費の安定支出

- 財産:自宅、不意の修繕に備えた預金

- 受託者:同居の子、監督条項あり(報告・閲覧権)

- 受益者:親本人→死亡後は配偶者→きょうだい等へ按分

- ルール:売却の要件(査定2社・価格レンジ・期日)、家財の処分手順

- 終了時:清算方法、残余の配分、帳簿の保管

生命保険の設計で“公平感”を補正する

- ✅ 受取人の偏りが避けられない場合、他方に保険金を振り向けてバランス調整

- ✅ 代償金の原資づくりとして、取得者(自宅を取る人)に死亡保険を設定

- ✅ 受取人区分を丁寧に(誰が受け取るかで遺産性の扱いが違うため)

“偏り対策”の現実解(3パターン)

| 状況 | 設計案 | ねらい |

|---|---|---|

| 自宅を長男が取得予定 | 長男名義の保険加入→受取人を他きょうだい | 代償金の資金源を自動確保 |

| 遠方の子が関与しづらい | その子を保険受取人にして関与の不公平を補正 | 距離のハンデを金銭で調整 |

| 介護の貢献が大きい | 介護者へ保険金の一部指定+付言で理由明示 | 感情の納得を先回り |

運用と開示のルール

- ✅ 保険契約の台帳管理(契約者・被保険者・受取人・金額・保管場所)

- ✅ 同時開示が基本(偏りのある設計ほど事前に説明)

- ✅ 受託者・執行者・受取人の役割分担を紙に

星川メモ

- 信託と保険は“使い道をデザイン”できる道具。数字のバランスだけでなく、役割に対する敬意を設計で表現できます。

次の一歩

- ✅ 信託の目的文を一行で作る(例:「自宅を維持し、必要時は適正価格で売却」)

- ✅ 保険の受取人リストを最新化し、偏りの理由を付言案に追記

- ✅ 代償金の資金計画として、保険金額と支払期限の整合をチェック