祖父名義のままの実家と固定資産税、何から手を付ける?納税・相続登記・空き家対策を実務順で解説。滞納や差押えを防ぎ、費用の目安と進め方も網羅。目次を見て必要なところから読んでみてください。

事例の前提とトラブルの全体像【祖父名義のまま・固定資産税】

「祖父名義のままの実家、固定資産税は誰が払うの?」そんな不安をほどくために、納税義務者の考え方・未登記で起きる典型トラブル・放置リスクと時効を実務目線で整理します。最初の一歩を明確にし、ムダな遠回りを避けましょう。めーぷる岡山中央店の星川あきこがやさしく解説します。

固定資産税の納税義務者の考え方(賦課期日・共有・代表者指定)

「誰が払うのか」は賦課期日(毎年1月1日)時点の所有者で決まります。相続が絡むと、被相続人(祖父)が亡くなっていれば、その権利義務は相続人が包括承継します。未登記でも、課税は止まりません。共有なら、実務上は代表者(納税通知書の受取人)を指定して、やり取りを一本化すると混乱が減ります。

✅押さえるポイント

・賦課期日に誰の名義かで、その年度の納税義務者が確定します

・相続開始後は、相続人全員が実質的な負担者という理解で精算ルールを

・共有なら代表者指定届で通知先を一本化(役所の総合窓口や資産税課で可)

よくある勘違いは「登記を変えていないから払わない」。固定資産税は“物件に課される税”で、名義が古くても課税は続きます。まずは通知の宛先整理から始めましょう。

次の一歩

✅ 市区町村の資産税担当へ代表者指定と送付先変更の相談

✅ 家族内で立替・按分ルールをメモに残す(後の清算トラブル予防)

相続未登記で起きやすいトラブル(納税通知書・滞納・差押え)

未登記のまま時間が過ぎると、トラブルは静かに積み上がるのが怖いところです。通知が空き家に届いて気づかない、誰が立替えたか分からない、分割協議が進まない…結果、滞納や延滞金、最悪は差押えに発展するおそれがあります。

起きやすい事象と対処の初手(実務版)

| 事象 | 何が起きる? | 初手の対応 |

|---|---|---|

| 納税通知書が故人宛のまま | 誰も受け取らず納期限超過 | 送付先変更と代表者指定で受取を一本化 |

| 立替精算のモメ事 | 「誰がいくら払った?」が不明 | 清算表と領収書保管、家族チャットで記録 |

| 滞納・延滞金 | 本税に加え延滞金が発生 | 役所へ分割納付や徴収猶予の相談 |

| 差押え予告 | 口座・不動産への執行リスク | 早急に支払計画提出+相続登記の着手 |

経験上、初動で通知の流れを止めない・見落とさない体制を作るだけで被害は大きく減らせます。登記は時間がかかっても、納税の実務は今日から整えられます。

次の一歩

✅ 納期限の把握と分割納付の可否確認(電話でOK)

✅ 立替者・金額・日付を1枚の清算表に集約

放置のリスクと固定資産税の時効(5年)の基礎

「5年で時効だから待てばいい?」——ここが落とし穴です。固定資産税の徴収権の時効は原則5年ですが、督促や差押え等で更新します。つまり、実務では時効完成はほぼ狙えないと考えたほうが安全です。待つほど延滞金が膨らみ、相続関係は複雑化。結果的に高くつくケースがほとんどです。

リスクの要点

✅ 延滞金の累積で総支払額が増える

✅ 差押え・公売の可能性が上がる(生活口座が凍るリスクも)

✅ 相続人の高齢化・増加で合意形成コストが跳ね上がる

結論はシンプルです。「時効待ち」より「早期整理」。まずは通知の受け取り体制、次に清算ルール、並行して相続登記の着手が王道です。

次の一歩

✅ 督促状の有無を確認し、ある場合は早急に相談窓口へ

✅ 1か月以内の支払計画を紙に落とし、家族で合意

まず最初にやることチェックリスト【当面の被害拡大を防ぐ】

「祖父名義のまま」の実家でも、今日からできる対処はあります。通知の行方を固定し、滞納リスクを止め、家族でお金のルールを先に決める。この3点を先に固めるだけで、延滞金や差押えの芽を大きく減らせます。星川が実務の順番でご案内します。

納税通知書の送付先変更と代表者指定届の提出

最優先は通知を確実に受け取る体制づくりです。名義が祖父のままでも、役所に「送付先変更」と代表者指定届を出せば、連絡窓口を一本化できます。これで「知らないうちに納期限を過ぎた」を防げます。

✅手順(15分で準備)

- 現在の納税通知書・督促状・身分証を用意します。

- 市区町村の資産税担当へ電話し、必要様式と提出先を確認します。

- 代表者(受取担当)を家族で決め、送付先(現住所)を記載して提出します。

- 受付控えを撮影・共有し、家族の連絡手段に固定掲示します。

よくあるつまずき

・「登記を変えないと手続きできないのでは?」→送付先変更は可能です。

・誰を代表者にするか揉める→期限管理が得意な人に。負担軽減のため情報共有の仕組みを併設。

次の一歩

✅ 今日中に資産税担当へ様式の入手と提出方法を確認

✅ 提出担当と締切(いつ出すか)を決めてカレンダー登録

滞納・延滞金の有無確認と分割納付/徴収猶予の検討

次は被害金額の“現状把握”です。滞納が無いか、あるなら本税・延滞金・合計を分けて確認。支払いが重い場合は、分割納付や徴収猶予(一定条件で一時的に待ってもらう制度)を相談します。黙っているより、早く事情を伝えるほど選べる策が増えるのが実務です。

確認メモのひな形(そのまま電話で聞く)

・今年度の未納額:本税/延滞金/合計

・過年度の未納:年度別の内訳

・分割納付の回数・期限・手数料の有無

・徴収猶予の要件:必要書類、猶予期間、担保の要否

支払いプランの作り方

- 家計の月次キャッシュフローを把握

- 「今払える額」と「納期限」を突き合わせ、現実的な分割回数を提案

- 役所の回答を家族チャットで共有し、承認を取ってから申請

注意点

・時効待ちは非現実的。督促で更新されます。

・一部でも入金しておくと、差押えの回避余地が広がります。

次の一歩

✅ 本日、資産税担当に未納の内訳と分割可否を照会

✅ 3案(今すぐ全額/短期分割/長期分割)を作って家族合意

家族内の仮精算ルール(立替・按分・清算書)の決め方

最後にお金の揉め事の芽を摘む仕組みです。相続が未確定でも、仮の清算ルールを先に決めておけば安心。誰かが立替えるなら、按分(負担割合)と証憑(領収書)を必ず残します。のちの遺産分割でも、客観的な支払記録が説得力を持ちます。

仮ルールのおすすめフォーマット

・按分:法定相続分ベースまたは均等割のどちらかに固定

・精算頻度:四半期に1回(支払明細と残高を確認)

・証憑管理:支払者が領収書の写真を家族フォルダへ即日保存

・遅延時の扱い:次回精算で相殺、長期未払いは分割合意書で対応

清算表の最低限の列

| 日付 | 支払者 | 内容 | 期別 | 金額 | 領収書URL | 按分基準 | 各人負担 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025/○/○ | A | 固定資産税 第2期 | 2025-2期 | 30,000 | 写真リンク | 均等 | 10,000×3人 | 立替 |

良い運用のコツ

・代表者≠立替者でもOK。役割を分けると公平感が保てます。

・現金回収は避け、清算は銀行振込にして履歴を残す。

・ルールは紙1枚にまとめ、各自サイン(写真保存で十分)。

次の一歩

✅ 今日から使う清算表(スプレッドシート)を作成

✅ 按分ルールと締切日を家族で合意し、メモを共有

相続関係の整理【相続人確定と物件情報の把握】

「誰が相続人で、物件はどんな状態か」。ここを最短で可視化すると、登記も納税も一気に進みます。戸籍で血筋を固め、法定相続情報一覧図で書類を簡素化。さらに課税台帳・名寄帳・評価証明で資産の中身を把握し、共有か単独かの方針を決めましょう。星川が“迷わない順番”でご案内します。

戸籍収集と法定相続情報一覧図の取得手順

相続人確定の“地図”づくりです。出生から死亡までの戸籍を集め、続柄を一本の線でつなぎます。揃ったら法定相続情報一覧図(登記所が発行する相続関係の要約図)を申出し、以後の手続きをスマートにします。

✅進め方(最短ルート)

- 亡くなった方の本籍地を確認(住民票の除票や古い郵便物で手掛かり)

- 本籍地の自治体へ、除籍・改製原戸籍・戸籍謄本を請求

- 本籍が変わっていれば遡って請求(出生まで)

- 相続人側も現在戸籍を取得(配偶者・子・代襲相続も確認)

- 司法書士の様式を参考に一覧図の案を下書き

- 法務局へ法定相続情報一覧図の保管・交付を申出(無料)

- 交付写しを複数枚もらい、役所・金融機関・登記で使い回し

必要物とコツ

・本人確認書類、返信用封筒、定額小為替(郵送請求用)

・家系が複雑ならメモ書きの系図を添付すると審査がスムーズ

・読みづらい旧字体は役所窓口に確認して誤記を防止

次の一歩

✅ 本籍地に郵送請求の様式を取り寄せ

✅ 取得済みの戸籍は年代逆順に並べ、空白期間がないかチェック

固定資産課税台帳・名寄帳・評価証明の取り寄せ

物件の“家計簿”を読み解きます。固定資産課税台帳は課税の元帳、名寄帳は同一納税者の不動産を一覧化、評価証明書は税額の基礎となる評価額を示す書類です。これらを揃えると、土地・家屋の所在、地目、地積、床面積、評価額、課税の有無が一目で分かります。

取得のポイント

・請求先:市区町村の資産税課

・請求者:相続人や代表者(本人確認書類と相続関係が分かる資料を添付)

・使い道:評価額=登録免許税や売却戦略の前提データに

よく使う情報と読み方

| 書類 | 見る欄 | 使いどころ |

|---|---|---|

| 課税台帳 | 所在・地目・地積/家屋番号・床面積 | 登記簿と差異がないか確認 |

| 名寄帳 | 所有者別の物件一覧 | 「見落とし不動産」の洗い出し |

| 評価証明 | 評価額(年次) | 相続登記の登録免許税(固定1,000円+不動産価額×0.4%などの目安)や売却検討 |

コツ

・現地と図面のズレ(増改築・物置・私道負担)を写真で記録

・家屋滅失登記が未了だと、課税だけ残ることがあるため要確認

次の一歩

✅ 資産税課へ名寄帳の発行条件と手数料を電話確認

✅ 評価証明をもとに概算の登録免許税を電卓で試算

共有か単独名義かの判断軸(利用予定・維持費・出口)

名義方針は「使う/持つ/手放す」で変わります。感情だけで決めず、維持費と出口戦略を数字で比較しましょう。迷ったら、“5年後の姿”を想像して選ぶのがコツです。

判断テーブル(ざっくり比較)

| 選択肢 | 向いているケース | メリット | デメリット | 5年後の出口 |

|---|---|---|---|---|

| 単独名義に集約 | 住む人が決まっている | 意思決定が速い、管理が楽 | 代償金の準備が必要 | 自宅継続 or 売却が柔軟 |

| 共有のまま | 当面は保留、感情的合意を優先 | 初期コスト小 | 決定が遅い、将来揉めやすい | 共有解消費用が発生しがち |

| 売却前提で仮共有 | 早期換価を全員で合意 | 維持費の短期化、清算が明確 | 売却準備の労力 | 共同で売却→換価分割 |

維持費の見取り図

・固定資産税+都市計画税

・火災保険・簡易点検費

・草刈り・残置物撤去・雨漏り修繕 など

簡易シミュレーションの型

- 年間維持費=固定資産税+管理費(目安:空き家で年間数万〜十数万円)

- 5年総額=年間維持費×5+見込み修繕費

- 5年後の売却想定額(路線価や成約事例)−5年総額でプラスかマイナスかを判断

意思決定のコツ

✅ 住む人がいるなら単独へ集約+代償金の合意書

✅ 誰も住まないなら早期の売却・賃貸・解体を含めて試算

✅ 共有継続なら意思決定ルール(多数決/代表権限)を文書化

次の一歩

✅ 家族で5年シナリオ(住む/持つ/手放す)をそれぞれ数値化

✅ 結論に合わせて登記の準備書類とタイムラインを設定

関連記事:岡山エリアの遺品整理業者選びに役立つ情報

相続登記の進め方【2024年の義務化対応】

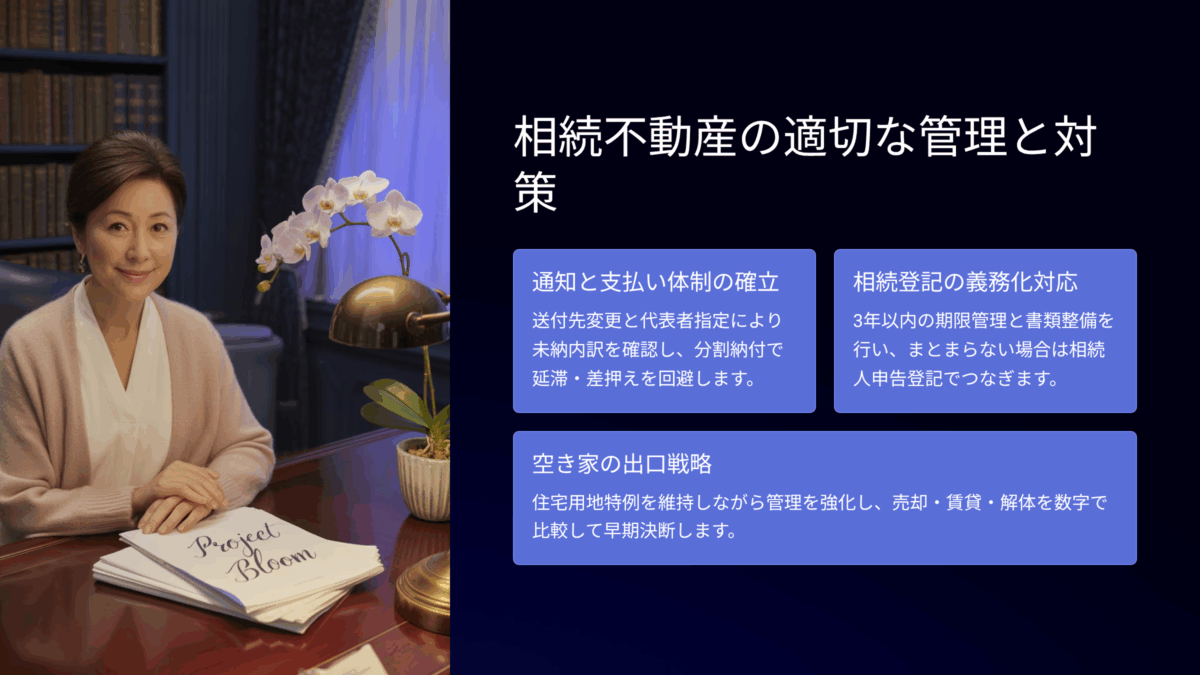

「祖父名義のまま」を終わらせる要の工程です。相続登記は2024年4月から義務化。原則、相続で取得したことを知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の可能性があります。まずは期限と全体像、費用の目安、そして遺産分割前でも使える“つなぎ”の制度を押さえましょう。(法務省)

相続登記の期限と過料リスクのポイント

相続登記は、「所有権を取得したと知った日から3年以内」が申請期限です。施行(2024年4月1日)前の相続でも、原則は施行日以降にカウントされる経過措置があり、放置は過料リスクを高めます。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の適用対象です。まずは期限の起点(知った日)と経過措置の有無を確認しましょう。(法務省)

押さえる要点

✅ 3年ルール:取得を知った日→3年以内に申請

✅ 経過措置:施行日前の相続も原則対象(期限の起点に注意)

✅ ペナルティ:正当な理由がなければ10万円以下の過料(行政上の制裁)(法務省)

次の一歩

✅ 「相続を知った日」を家族でメモ化

✅ 3ヶ月・6ヶ月の中間マイルストーン(戸籍収集→下書き→申請)を設定

必要書類と費用目安(登録免許税・司法書士報酬)

相続登記に必要な主な書類は次の通りです。戸籍類は“出生から死亡まで”が基本。固定資産評価証明書は登録免許税の計算にも使用します。

主な必要書類(代表例)

・被相続人の除籍・改製原戸籍、相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票除票、相続人の住民票

・固定資産評価証明書(最新年度)

・遺産分割協議書+相続人全員の署名押印・印鑑証明(協議成立時)

・法定相続情報一覧図(あると手続簡素化)

費用の目安

・登録免許税:固定資産税評価額×0.4%(法定相続人が取得する場合)

例)評価額1,000万円なら4万円が目安。(相続会議)

・書類取得費:戸籍・住民票・評価証明などで数千円〜1万円台(通数により増減)。(相続会議)

・司法書士報酬:事案により変動しますが、概ね5〜15万円が一つの目安(物件数・相続人の数・書類収集の代行有無で上下)。(相続会議)

コツ

✅ 評価証明の額で税額が変わるため、最新年度を使う

✅ 報酬は見積書+作業範囲の明文化でトラブル予防

次の一歩

✅ 評価証明を取得し、登録免許税の概算を算出

✅ 2〜3事務所に同条件で相見積り(物件数・戸籍収集の要否を明記)

遺産分割未了でも使える相続人申告登記とは

「まだ話し合いがまとまらない…」でも、期限だけは守りたいときの“つなぎ”が相続人申告登記です。相続人である旨を登記官に申し出る制度で、これをしておけば相続登記の義務を履行したものとみなされます。登録免許税は不要(戸籍等の発行手数料は別途)。ただし名義は変わらないため、売却・担保設定は不可で、最終的な相続登記は必要です。(法務省)

使いどころ

・遺産分割が長期化しそうだが、義務違反は避けたい

・相続人が多く、戸籍収集に時間がかかる

・まずは過料リスクを回避して、腰を据えて協議したい

申出の基本

- 申出書(法務省様式)

- 「相続人であること」を示す戸籍等

- 申出人の住所証明(住民票等)

- 管轄法務局へ申出(相続不動産の所在地)(法務省)

注意点

✅ 申告登記はあくまで猶予の“盾”。最終の相続登記は別途必要

✅ 申請時点の相続人の範囲を正しく反映(代襲相続の確認を忘れない)(法務省)

次の一歩

✅ 協議が長引く見込みなら、相続人申告登記の準備を並走

✅ 一覧図と清算ルールを整え、本申請の目標月を決める

関連記事:遺品整理費用節約の秘訣とおすすめ手順

固定資産税の実務対応【当面の納税・清算・名義整備】

延滞や差押えを防ぐカギは、支払いの担当・お金の流れ・名義整備を同時進行で押さえることです。ここでは、相続人間の按分ルール、過年度分と延滞金の扱い、そして安全な納付方法まで、今日から回せる実務の型をまとめます。

誰が払う?相続人間の按分・清算ルールと証憑管理

支払う人と負担する人を明確に分けると、揉めにくくなります。代表受取=期日管理、立替者=支払実務、清算責任者=記録という役割分担が鉄則です。負担割合(按分)は法定相続分または均等割のどちらかに固定し、清算日は月末や四半期末に合わせて決めます。

✅運用の基本

・役割分担:代表受取/立替者/清算責任者

・按分の決め方:法定相続分 or 均等割(途中変更は合意書で明記)

・可視化:クラウドの清算表+領収書写真の保存先を統一

・合意の形:A4一枚の「清算ルールメモ」に署名(写真保存でOK)

清算表の最低限の列

| 日付 | 支払者 | 内容 | 期別 | 金額 | 領収書URL | 按分基準 | 各人負担 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025/○/○ | B | 固定資産税 第2期 | 2025-2期 | 30,000 | 写真リンク | 均等 | 10,000×3人 | 立替 |

次の一歩

✅ 今夜、按分方式と清算日を家族チャットで確定

✅ 清算表テンプレを共有し、領収書は即日アップを徹底

過年度分の扱い・延滞金の考え方・トラブル回避

過年度の未納は、本税(元の税額)と延滞金に分けて把握します。延滞金は日々増えるため、まずは今期分を確実に納めつつ、過年度は分割や徴収猶予の相談を。相続人間の精算では、立替者の負担過多を避けるため、延滞金は全員の責任として按分するのが公平です。

✅実務の順番

- 年度別の未納内訳を取得(本税/延滞金)

- 今期分を先に完納(差押えリスクを下げる)

- 過年度分は分割プランを作成し、役所に相談

- 家族間の清算は本税・延滞金を同じ按分基準で配分

✅揉めないコツ

・延滞が出た理由を時系列メモにし、責任のなすり合いを避ける

・立替えが生活を圧迫する人には一時的な負担軽減(割合調整や立替上限)

・合意事項は金額・期日・方法を具体的に記載

次の一歩

✅ 資産税担当へ電話し、年度別の未納額と分割条件を確認

✅ 家族で精算ルールに延滞金の扱いを追記

口座振替・納付方法の選択と差押え予防の基本

「払う仕組み」を先に作ってしまえば、うっかりミスは激減します。おすすめは口座振替+期日前残高チェック。臨時の支払いには納付書・コンビニ・ネットバンキングを併用し、納期限が近いときは一部入金でも意思表示を。差押えの兆候(督促・催告)が来たら、支払計画書を添えて連絡します。

納付方法の比較(使い分けの目安)

| 方法 | 向いているケース | 注意点 |

|---|---|---|

| 口座振替 | 通常期の定例納付 | 残高不足防止のアラート設定を必ず |

| 納付書(現金・コンビニ) | 期日直前・口座未登録 | 紛失防止、控えの撮影をルール化 |

| ネットバンキング・Pay系 | 在宅で即時納付 | 手数料と反映タイミングを事前確認 |

差押え予防の基本

✅ 督促状が来たら放置せず即連絡(分割・猶予の相談)

✅ 少額でも入金し、誠実な意思を示す

✅ 代表者の連絡先と送付先を常に最新化

✅ 重要書類は家族フォルダに即アップ(検索できる名前で保存)

次の一歩

✅ 代表者名義で口座振替申込、カレンダーに引落日アラート設定

✅ 直近の納期限を確認し、必要なら一部入金+相談電話

関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方

空き家・老朽化リスクと税制特例の活用

「住んでいない家、固定資産税は重いし老朽化も心配…」。そんなときは、空き家リスクを抑える管理と税制特例の使いどころをセットで考えるのが近道です。住宅用地特例や空き家売却の特例、そして行政の指導スキームまで、実務に効く順番で整理します。星川が“今すぐできること”からお伝えします。

住宅用地特例・空き家対策特別措置の基礎

固定資産税は、家が建っている宅地(住宅用地)に課税標準の軽減(住宅用地特例)が効きます。目安として小規模住宅用地(200㎡以下)なら土地の課税標準が大きく下がり、税負担が軽くなります。いっぽうで家を解体して更地にすると特例が外れ、税額は上がりやすいのが実務の肌感です。さらに管理不全空き家(後述)等に指定されると、特例が外れることがある点も要注意です。

もう一つ、相続空き家の出口で効くのが「被相続人居住用家屋の譲渡特別控除(3,000万円控除)」。一定の条件(相続した空き家を耐震改修して売る、または取り壊して土地を売る等)を満たせば、譲渡益から最大3,000万円を控除できます。売却前に要件の事前チェックをしておくと、手戻りを防げます。

✅覚えておきたい要点

・住宅用地特例は「家が建っている」ことが前提。解体=更地は特例外れで税負担↑

・管理不全/特定空き家の指定で住宅用地特例が外れることがある

・相続空き家の3,000万円控除は、耐震や取壊し等の手順ミスに注意(契約前に確認)

次の一歩

✅ 今の状態が住宅用地判定か、役所の資産税担当に確認

✅ 売却の可能性があるなら、3,000万円控除の要件チェックリストを作成

管理不全空き家の指定リスクと行政対応

放置で老朽化が進むと、自治体の調査で「管理不全空家」→「特定空家」と段階的に扱いが重くなることがあります。屋根の剥落、草木の繁茂、ゴミ散乱、境界工作物の危険などが典型。勧告・命令・行政代執行へ進む前に、改善計画の提出と速やかな是正が要です。

指定リスクを下げる“現場対応”

✅ 半年ごとの外観点検(屋根・外壁・樋・塀)と写真保存

✅ 草刈り・枝落とし、ポスト閉塞対策、通風・通水の実施

✅ 破損部は応急補修(ブルーシートではなく板金/防水)

✅ 近隣の苦情窓口(代表者の連絡先)を明示しておく

通知が来たら(実務フロー)

- 文書の趣旨と期限を確認(勧告/指導/命令のどれか)

- 改善計画書を提出(写真付き・実施日程・業者見積の写し)

- 期限内に是正し、結果報告を提出

- 以後の定期管理計画(年2回点検)を明記して再発防止

次の一歩

✅ 直近の点検・草刈りの実施日を決め、作業後に写真を家族共有

✅ 郵便受けの転送設定と、玄関掲示の緊急連絡先を用意

売却・賃貸・解体の選択肢と概算コスト比較

出口は売る/貸す/解体の3択が基本。感情ではなく5年トータルの数字で比べると、判断がぶれません。下表はあくまで概算の目安ですが、検討の“ものさし”になります。

| 選択肢 | 初期費用の目安 | 年間費用の目安 | 収支イメージ | 向いているケース |

|---|---|---|---|---|

| 売却(現状有姿) | 残置物撤去20〜80万円、測量30〜80万円、媒介諸費用あり | 維持費ほぼゼロ(引渡しまで固定資産税・保険) | 一度で現金化。価格は状態に左右 | 誰も住まない・維持が負担 |

| 売却(リフォーム後) | 改修100〜300万円+上記費用 | 改修後は短期売却で維持費軽減 | 売価↑の余地、工期リスクあり | エリアが人気・建物ポテンシャル有 |

| 賃貸(戸建) | 原状回復50〜200万円、広告費1〜2ヶ月 | 固定資産税、火災保険、修繕積立 年数万円〜 | 月5〜10万円前後の賃料想定(地域差大) | 立地に賃貸需要、長期保有したい |

| 更地化(解体) | 木造30坪で90〜150万円目安(3〜5万円/坪)+アスベスト調査費 | 更地は住宅用地特例が外れ税額↑の傾向 | 駐車場活用や売却がスムーズ | 倒壊リスク・老朽激しい |

| 維持保有(セーフティ管理) | 軽補修5〜30万円、草刈り/清掃 年3〜10万円 | 固定資産税、保険、点検費 年数万円〜 | 現金流出が続く。価値変動は市場次第 | 方針保留、時期を見極めたい |

判断のコツ

✅ 売る前提なら「残置物撤去→測量→媒介→決済」の標準ルートで手戻り防止

✅ 貸す前提なら、耐震・雨漏り・設備を最優先に改修(見た目より安全性)

✅ 解体は近隣配慮と届出を先に。更地の税負担増も織り込む

✅ どの選択でも、相続登記の完了が前提。名義の整備が最速の近道です

次の一歩

✅ 3パターン(売る/貸す/解体)の5年キャッシュフローを作る

✅ 直近1ヶ月で必要な見積(撤去・測量・改修・解体)をそれぞれ1件ずつ取得

関連記事:岡山市のおすすめ遺品整理業者まとめ

売却・換価分割で解決する場合のポイント

「誰も住まない家、どう区切りをつける?」——そんなときの選択肢が売却による換価分割です。感情の整理と同じくらい、段取りと書類の整備が大切。相続登記から媒介、決済、分配までを一直線でつなげ、税の特例も漏れなく拾っていきましょう。星川が“迷わない手順”でまとめます。

相続登記→媒介→決済までの売却フロー

売却は順番がすべてです。どこで止まりがちかを先回りし、役割分担と締切を明確にします。

✅標準フロー(役割と締切の目安)

- 相続登記の完了/または申告登記+本登記着手(相続人代表)

- 物件資料の収集(登記簿・評価証明・図面・名寄帳)

- 測量・境界確認の要否判断(越境・私道・地積不一致の洗い出し)

- 媒介契約の締結(一般/専任/専属専任を選択)

- 販売準備(残置物整理・簡易補修・写真撮影・告知事項整理)

- 内見対応・価格調整(週次で反響レビュー)

- 売買契約(手付受領、付帯設備表・物件状況報告書の整備)

- 決済・引渡し(抵当なし確認、固定資産税等の日割精算)

- 代金の分配=換価分割(事前合意の比率で入金)

ミスが起きやすい箇所と回避策

・境界未確定→売主負担での測量を契約条件に織り込み、工期バッファを確保

・残置物→「売主撤去」か「現状有姿」を書面で明確化

・告知事項→雨漏り・シロアリ・越境は知り得る範囲で全開示(後日の紛争予防)

進行管理テンプレ(例)

| 工程 | 期限 | 担当 | 確認物 |

|---|---|---|---|

| 相続登記申請 | ○/○ | 代表 | 受付番号・控え |

| 媒介契約 | ○/○ | 代表+業者 | 契約種別・価格 |

| 測量/撤去 | ○/○ | 相続人A | 見積・完了写真 |

| 契約 | ○/○ | 全員 | 重要事項・告知 |

| 決済 | ○/○ | 代表 | 残代金・日割精算書 |

次の一歩

✅ 今週中に資料の束ね直し(登記簿・評価証明・図面)

✅ 換価分割の分配比率と口座を合意し、メモ化

譲渡所得の特例(取得費加算・居住用3000万円控除等)

税コストは事前設計で変わります。代表的な論点は取得費・譲渡費用・控除の三本柱。数字の置き方を間違えないことが肝心です。

押さえるキーワード

・取得費:購入代金や建築費、過去のリフォーム費、測量・登記費用など

・概算取得費:資料が乏しいときの暫定(売却額×5%を目安にする考え方)

・譲渡費用:仲介手数料、測量・解体費のうち売却のために直接要した部分 等

・取得費加算:相続税を納めた場合、一定要件で一部を取得費に加算できる制度

・居住用3,000万円控除:被相続人が一人で住んでいた家を要件に沿って売却した場合の控除(耐震改修や取壊し・期限等の条件あり)

✅実務のコツ

・レシート・見積・契約書を売却フォルダへ一括保管

・改修・解体は“売るために必要”の因果関係をメモ(譲渡費用の論拠)

・控除は適用要件の“時系列”を重視(契約順序・工事時期・居住要件など)

簡易メモの雛形

| 項目 | 金額 | 根拠資料 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 売却代金 | 〇,〇〇〇,〇〇〇 | 売買契約書 | |

| 取得費 | 〇,〇〇〇,〇〇〇 | 領収書束 | 概算or実額 |

| 譲渡費用 | 〇,〇〇〇,〇〇〇 | 請求書 | 測量/撤去/仲介 |

| 控除 | ▲3,000万円 | 適用可否チェック | 要件確認 |

| 課税譲渡所得 | =売却−取得費−譲渡費用−控除 | 計算表 |

次の一歩

✅ 取得費・譲渡費用の証憑リストを作成(不足は早めに再発行依頼)

✅ 控除の適用要件チェック表を作り、契約前に確認

共有解消・代償分割の実務と注意点

共有だと意思決定が遅くなりがち。換価分割で全額を一旦現金にしてから配分するか、代償分割で一人が引き取り、他の相続人へ代償金を支払うか——ここを最初に決めると、道筋がクリアになります。

使い分けの目安

| 方式 | 向き | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 換価分割(売却→現金分配) | 誰も住まない | 公平で透明、清算が簡潔 | 売却まで維持費が発生 |

| 代償分割(単独取得+代償金) | 住む人が決まっている | 意思決定が速い | 代償金の資金手当・評価根拠が要 |

実務のポイント

✅ 分配比率と清算費用の負担区分(測量・撤去・仲介)を契約前に合意

✅ 代償金は評価根拠(成約事例・鑑定・査定平均)を文書に残す

✅ 共有のまま売却する場合、委任状・ハンコ・日程調整を早めに段取り

✅ 日割精算(固定資産税・管理費等)は精算書でクリアに

合意文書のひな形アイデア

・分配比率、費用の扱い(売却関連費は共通費など)、期限、入金口座、紛争時の協議条項

・代償分割なら、支払期日・遅延利息・担保の有無も明記

次の一歩

✅ 共有者全員で方針(換価/代償)を選び、根拠資料を共有

✅ 分配・費用・期限をA4一枚の合意メモにしてサイン

進まないときの法的手段と公的サポート

「話が進まない」「一人だけ連絡が取れない」——そんな停滞を制度の力で動かす章です。不在者財産管理人・調停/審判・相続放棄後の管理まで、必要書類と流れをひとまとめ。感情で揉める前に、ルールに沿って淡々と進めるのがコツです。星川が要点を絞ってご案内します。

行方不明・連絡不能な相続人への対応(不在者財産管理人)

相続人の一人が長期不在・連絡不能なら、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任を申し立てます。管理人は、対象不動産の保存・処分に必要な行為を代行でき、遺産分割協議の停滞を解消できます。

不在者財産管理人の基本

- 使いどころ:相続人の所在不明/海外長期滞在/意思疎通が客観的に不能

- 効果:管理(保全)と必要な処分行為の許可申請が可能

- ゴール:遺産分割や売却への道筋をつける(最終的には和解・許可・代替手続)

申立てに必要な主な書類

- 申立書(家庭裁判所書式)

- 行方不明の経緯メモ(連絡履歴、住民票の附票照会、SNS・勤務先照会の結果など)

- 相続関係が分かる資料(法定相続情報一覧図や戸籍類)

- 不動産資料(評価証明・名寄帳・登記事項証明書)

- 予納金(管理人の報酬・公告費用等の原資)

実務のコツ

- 探索の足跡(郵便の転送記録・不在票・メール履歴)を時系列で整理

- 管理人候補として司法書士・弁護士名を挙げると進行がスムーズ

- 管理人の権限は裁判所の許可範囲。売却などは個別許可を前提に計画

次の一歩

✅ 連絡不能者への到達しない郵送物の写しと電話記録を1ファイル化

✅ 家庭裁判所の申立書式と必要予納金の目安を電話で確認

遺産分割調停・審判の流れと必要資料

話し合いがまとまらないなら、家庭裁判所の調停で第三者(調停委員)が間に入り、合意形成を支援します。合意に至らなければ審判(裁判所が判断)へ。期限や議題が自動的に進むため、停滞打破に有効です。

標準フロー(ざっくり)

- 調停申立て(申立書・相続関係・対象財産の資料を添付)

- 期日指定(1〜2か月ごとに平日昼の期日)

- 主張と資料の提出(評価・維持費・使用状況・貢献度など)

- 調停成立→調停調書が確定書類に

- 不成立→審判へ移行(裁判所の判断)

提出しておくと強い資料

- 相続関係:法定相続情報一覧図、戸籍一式

- 不動産:評価証明・名寄帳・登記事項・固定資産税の納付/滞納内訳

- 金銭の出入り:立替精算表・領収書(修繕・税・保険)

- 提案プラン:換価分割案/代償分割案の比較表、見積(測量・撤去・改修)

調停での立ち回りのコツ

- 論点を3つまでに絞る(名義・価格・分配比率など)

- 感情的主張は事実と領収書に置き換える

- 代替案を必ず1本用意(売却と賃貸のダブルトラック等)

次の一歩

✅ 直近1年分の支払い証憑を清算表に集計

✅ 売却案と代償案のラフ試算をA4一枚にまとめる

相続放棄の影響・相続財産管理人選任の検討

相続人が相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかった扱いになります。結果として次順位の相続人に権利義務が移ることがあり、思わぬ広がり(親族関係が遠くへ)を招く場合も。空き家や負債が残ると、管理の担い手が不在となるため、必要に応じて相続財産管理人の選任(家庭裁判所)を検討します。

相続放棄の要点

- 期限:相続開始を知ってから原則3か月(熟慮期間)

- 効果:放棄者は一切相続しない(管理責任からも原則離脱)

- 影響:次順位の相続に波及(叔父叔母・いとこ等へ拡大のことも)

相続財産管理人の選任が必要な場面

- 相続人全員が放棄し、不動産・動産が所在する

- 相続人不明で、債権者や利害関係人が財産の保存・換価を要する

- 朽廃や公租公課の滞納で行政対応が急務

選任の実務メモ

- 申立書、財産目録(不動産・預貯金・負債)、証拠資料(評価証明等)

- 予納金が必要(財産規模により幅あり)

- 管理人は換価・債権者弁済・残余の帰属まで担当し、終局処理へ

判断のコツ

- 放棄を選ぶ前に、特例や売却の可能性(相続空き家の控除等)を先に確認

- 管理人の手続は時間と費用がかかる。換価分割で早期清算できるなら優先

次の一歩

✅ 放棄を検討中なら、固定資産・負債・維持費の全体表を作る

✅ 放棄の連鎖が見込まれる場合は、管理人選任の要否と予納金を裁判所に相談

事例でわかる解決ロードマップ(71歳・祖父名義の実家)

「どこから動けばいいのか…」に答えるため、71歳・祖父名義の実家という前提で、今日から3か月の具体的な段取りと費用感を一本の道筋に落とし込みます。最短で「延滞回避→情報整理→相続登記完了」までたどり着く現実的なロードマップです。星川が伴走するつもりで書きますね。

初動1か月のアクションプラン

初月は「連絡を整える・お金を止血する・関係を確定する」の3本柱。迷いを排除し、延滞と差押えの芽を早期に摘みます。

✅1週目(通知の固定・連絡の一本化)

・送付先変更+代表者指定届を提出(家族で担当を即決)

・過去の納税通知・督促状の所在を回収、写メで共有

・家族チャットに「納税・登記・清算」チャンネルを作成

✅2週目(数字の見える化)

・資産税課へ電話で未納内訳(本税・延滞金・年度別)を確認

・分割納付/徴収猶予の条件をメモ化

・口座振替申込とカレンダー引落アラート設定

✅3週目(相続関係の確定)

・出生から死亡までの戸籍収集を開始、相続人の現在戸籍も請求

・法定相続情報一覧図の下書きを作成

・物件の名寄帳・評価証明を取得(登録免許税の概算に必須)

✅4週目(当面の止血と合意形成)

・今期分は確実に納付、過年度分は分割計画の草案を提出

・家族で按分ルール(法定分 or 均等)と清算日を合意

・相続登記の担当者(司法書士依頼の要否)を決定

小さなコツ

「誰が・いつまでに・何を」をA4一枚に。期限は週末ではなく前倒しの平日に置くと、役所対応がスムーズです。

3か月で相続登記完了までのタスク管理

「やるべきこと」を分解→担当割→期限付け。3か月で相続人申告登記(必要なら)→本登記まで着地させます。

月次マイルストーン(標準ケース)

| 期日 | マイルストーン | 具体タスク | 担当 | 成果物 |

|---|---|---|---|---|

| 1ヶ月目末 | 通知と数字の整備完了 | 代表者指定・送付先変更、未納内訳確定、分割草案提出 | 代表 | 受付控え、内訳メモ |

| 2ヶ月目前半 | 相続人確定 | 戸籍一式揃える、一覧図の交付申出 | 登記担当 | 法定相続情報一覧図 |

| 2ヶ月目後半 | 登記書類の固め | 評価証明入手、遺産分割協議(たたき台) | 家族全員 | 協議書ドラフト |

| 3ヶ月目前半 | 申請 | 相続登記の申請(司法書士or本人) | 登記担当 | 申請受理票 |

| 3ヶ月目末 | 補正対応→完了 | 補正があれば即対応、登記完了後に名義後工程(売却/賃貸)へ | 登記担当 | 登記事項証明書 |

週次タスクの粒度(例)

- 週1:戸籍の到着確認→不足の再請求

- 週1:清算表更新(支払い・領収書URL貼付)

- 週1:役所・法務局への質問リストを作り一括照会

- 随時:合意事項は必ず文書化→家族フォルダに保存

詰まりやすい箇所と回避策

・旧本籍の戸籍欠落→附票や改製原戸籍を遡って請求

・相続人の署名押印の遅延→郵送台本(付箋で押印箇所明示)を同封

・評価証明の年度ずれ→最新年度で再取得し、税額ブレを防止

想定費用・時間のモデルケースとスケジュール表

あくまで「標準的な一例」ですが、費用と時間の“腹づもり”があるだけで決断は速くなります。祖父名義の戸建1件・相続人3名・未納少額という前提で試算します。

モデルケース(目安)

| 項目 | 内容/前提 | 目安費用 | 期間の目安 |

|---|---|---|---|

| 書類取得 | 戸籍・除票・評価証明など | 5,000〜15,000円 | 1〜3週 |

| 登録免許税 | 評価額1,000万円として0.4% | 40,000円 | 申請時 |

| 司法書士報酬 | 相続登記1件・書類収集一部代行 | 70,000〜120,000円 | 2〜8週 |

| 測量(必要時) | 越境・地積不一致が疑われる場合 | 300,000〜800,000円 | 4〜8週 |

| 残置物整理(任意) | 2t車×1〜3台 | 50,000〜240,000円 | 1〜2週 |

| 未納の分割納付 | 年度跨ぎは役所と計画合意 | 相談ベース | 1〜12か月 |

3か月スケジュール(カレンダー型)

| 週 | 主タスク | 成果物 | リスク/対策 |

|---|---|---|---|

| 1 | 代表者指定・送付先変更、未納内訳確認 | 受付控え、未納メモ | 督促→一部入金+分割相談 |

| 2 | 戸籍請求・評価証明取得 | 申請レシート | 旧本籍不明→附票照会 |

| 3 | 一覧図下書き・清算表運用開始 | 清算表v1 | 領収書紛失→写真保存ルール |

| 4 | 協議ドラフト提示・押印段取り | 協議書案 | 署名遅延→返送期限とレタパ |

| 5 | 一覧図交付→登記書類確定 | 一覧図写し | 記載漏れ→チェックリスト |

| 6 | 相続登記申請 | 受付票 | 補正連絡→即日対応枠 |

| 7 | 補正対応・売却事前準備(測量/撤去見積) | 補正済メモ | 見積高騰→相見積 |

| 8–10 | 登記完了待機中の出口検討(売却/賃貸/解体) | 比較表 | 判断迷い→5年CF比較 |

| 11–12 | 登記完了→次工程着手 | 登記事項証明 | 名義整備後に媒介/賃貸 |

結論(星川のひとこと)

初月は「通知・数字・家系図」だけで十分合格点。次の2か月で書類を固め、3か月目に申請→完了を取りに行く。これが最速で安全な王道です。途中でつまずいたら、制度を味方に。焦らず、でも止めずに進めましょう。

関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識

よくある質問Q&A【固定資産税・相続登記の素朴な疑問】

「ここだけが分からない…」を解消するために、固定資産税と相続登記でつまずきやすい疑問をピンポイントで整理します。手続きの順番と“今できる一手”を押さえれば、モヤモヤは小さくなります。星川が実務の目線でお答えします。

相続登記前でも宛名(課税台帳)の変更はできる?

結論、相続登記の完了前でも「送付先」と「代表者指定」はできるのが一般的です。名義そのもの(課税台帳上の所有者名)は、登記完了後に自動または届出で反映される運用が多いですが、納税通知書の宛先は手続きで先に整えられます。

できること/できないことの目安

| 項目 | 相続登記前 | 備考 |

|---|---|---|

| 納税通知書の送付先変更 | できる | 代表者の住所へ一本化 |

| 代表者指定届の提出 | できる | 家族で受取担当を決める |

| 課税台帳の所有者名の更新 | 原則まだ | 登記完了後に反映が基本 |

✅次の一歩

・資産税担当へ電話して必要様式を入手

・代表者(期限管理が得意な人)を家族で指名

・提出控えを撮影し、家族フォルダに保存

誰も住んでいない家の税負担を軽減できる?

可能性はあります。ポイントは住宅用地特例の維持と、相続空き家の3,000万円控除など出口で効く特例の活用です。

軽減の考え方(順番でチェック)

- 住宅用地特例の判定:家屋が適切に存在・利用可能か

- 管理不全/特定空き家の回避:草刈り・修繕で指定リスクを下げる

- 出口の設計:売却予定があるなら相続空き家の特例(3,000万円控除)の要件確認

- 用途転換の検討:月極駐車場・賃貸化などでキャッシュインを作る

注意点

・解体して更地にすると、住宅用地特例が外れて税額が上がりやすいです

・特例は要件と時系列(いつ解体・いつ契約)が肝。契約前に確認が安全

✅次の一歩

・資産税担当に住宅用地の扱いを確認

・売却の可能性があるなら、特例の要件チェックリストを作成

相続人の一人が支払いを拒否した場合の対処法

まずは記録とルールで公平性を可視化し、合意が難しい場合は制度で前へ進めます。

段階的アプローチ

- 清算ルールを文書化:按分(法定分or均等)、精算日、支払方法をA4一枚で合意

- 証憑で可視化:固定資産税の納付書・領収書・清算表を共有

- 一部立替+求償:立替者は各人負担分を請求(振込で履歴を残す)

- 合意形成が困難:不在者財産管理人(行方不明時)や調停で第三者関与

- 売却・代償分割へ舵切り:換価分割なら公平、代償分割なら決定が早い

揉めないためのコツ

・感情の主張→数字の事実に置き換える(清算表・領収書)

・期限と連絡手段を固定(家族チャット、カレンダー共有)

・「払えない」には分割案を提示、「払わない」には制度の利用で淡々と

✅次の一歩

・今月分の清算表を更新し、未払い者の金額・期限を明記

・解決が進まない場合、家庭裁判所の調停申立てを検討(書式入手→準備)

関連記事:岡山市内で評判の良い遺品整理業者一覧

必要書類テンプレ・相談先リスト

「書類が多すぎて頭が真っ白…」という声をよく聞きます。だからこそ、いま必要な様式と相談先を一枚で把握できる形に整えました。まずは代表者指定・送付先変更で通知を固定。次に見積チェックでムダを削り、最後に家族会議テンプレで合意形成を早めましょう。

自治体に提出する主な届出(代表者指定・送付先変更)

目的: 納税通知の迷子を防ぎ、固定資産税の延滞リスクを下げるための最優先手続です。名義が祖父のままでも、送付先と受取代表者は整えられます。

提出セット(テンプレ)

- ✅ 代表者指定届(相続人のうち受取担当者を明記)

- ✅ 納税通知書送付先変更届(代表者の現住所へ一本化)

- ✅ 相続関係が分かる書類(法定相続情報一覧図の写し 等)

- ✅ 本人確認書類(代表者)

- ✅ 連絡票(日中連絡先・メール・家族共有用メモ)

記載の要点(書き間違い防止)

- 物件の特定:所在・家屋番号・地番を評価証明/名寄帳に合わせる

- 代表者の責務:受取→家族共有→支払確認の流れを備考欄にメモ

- 提出控え:受付印のある控えを家族フォルダに保存(検索しやすい名称)

書類束ね方(A4クリアファイル区分)

- 表紙「代表者指定・送付先変更」

- 様式本紙+写し

- 添付書類(一覧図・身分証)

- 連絡票(担当課・直通番号・提出日)

次の一歩

✅ 本日、資産税課の担当係名と様式入手方法を電話確認

✅ 代表者を家族で指名し、提出期限をカレンダー登録

司法書士・税務相談の見積チェックポイント

目的: 相続登記・税の相談費用を可視化し、範囲の取り違いを無くすためのチェックリストです。見積は同条件で2〜3件比較が基本。

見積比較シート(抜け漏れ防止)

| 項目 | 必要性 | 見積A | 見積B | メモ |

|---|---|---|---|---|

| 相続登記報酬(物件数・相続人数) | 必須 | 対象不動産の数を明記 | ||

| 書類収集代行(戸籍・評価証明) | 任意 | 通数・市区町村が跨るか | ||

| 登録免許税(評価額×0.4%目安) | 必須 | 最新年度の評価証明で算出 | ||

| 郵送・交通費・実費 | 必須 | 上限額or実費清算の別 | ||

| 測量・境界(必要時) | 場合により | 現況・越境の有無で変動 | ||

| 税務相談(特例適用可否) | 任意 | 3,000万円控除・取得費加算など | ||

| スケジュール(申請目標日) | 必須 | 補正対応の体制を確認 |

確認のコツ

- ✅ 作業範囲の線引き(誰が何をやるか)を文書で

- ✅ 成果物(登記事項証明・申請受理票など)を明示

- ✅ 追加料金の発生条件(戸籍不足・補正対応)を事前合意

次の一歩

✅ 物件資料(登記簿・評価証明)をPDF化し、同条件で相見積

✅ 面談前に質問リスト(特例・スケジュール・補正対応)を準備

家族会議で確認すべき項目テンプレート

目的: 迷いがちなお金と役割の話を5分で合意に持ち込むための進行台本です。争点を3つに絞り、期限と担当を決め切ります。

進行台本(45分想定)

- 冒頭5分:現状共有(未納の有無・督促状・評価額の要点)

- 15分:役割決め(代表受取・立替者・清算責任者)

- 15分:按分方式(法定相続分or均等割)と清算日の合意

- 10分:次の期限(届出・戸籍請求・登記申請)の決定

配布資料テンプレ

- ✅ 清算ルールメモ(A4一枚、署名欄付き)

- ✅ 清算表テンプレ(クラウドURL・入力例)

- ✅ タスク表(誰が・いつまでに・何を)

合意メモの雛形

- 代表者:氏名・連絡先

- 按分基準:法定相続分/均等 清算日:毎月末

- 支払方法:銀行振込(手数料負担の取り決め)

- 期限:代表者指定・送付先変更は○月○日まで

- 保管:家族フォルダにPDF保存(ファイル名ルールも記載)

次の一歩

✅ 週末の家族会議日時を確定し、進行台本+資料を事前送付

✅ 会議後24時間以内に合意メモへ署名→写真保存

関連記事:遺品整理の費用相場と業者選びのコツ