72歳で迎えた相続協議。書類の不備を甘く見た結果、家族が修羅場に…そんな事態を防ぐための実務的ポイントをまとめました。目次を見て必要なところから読んでみてください。

調停・修羅場を避けるために知っておきたい相続協議の基本構成

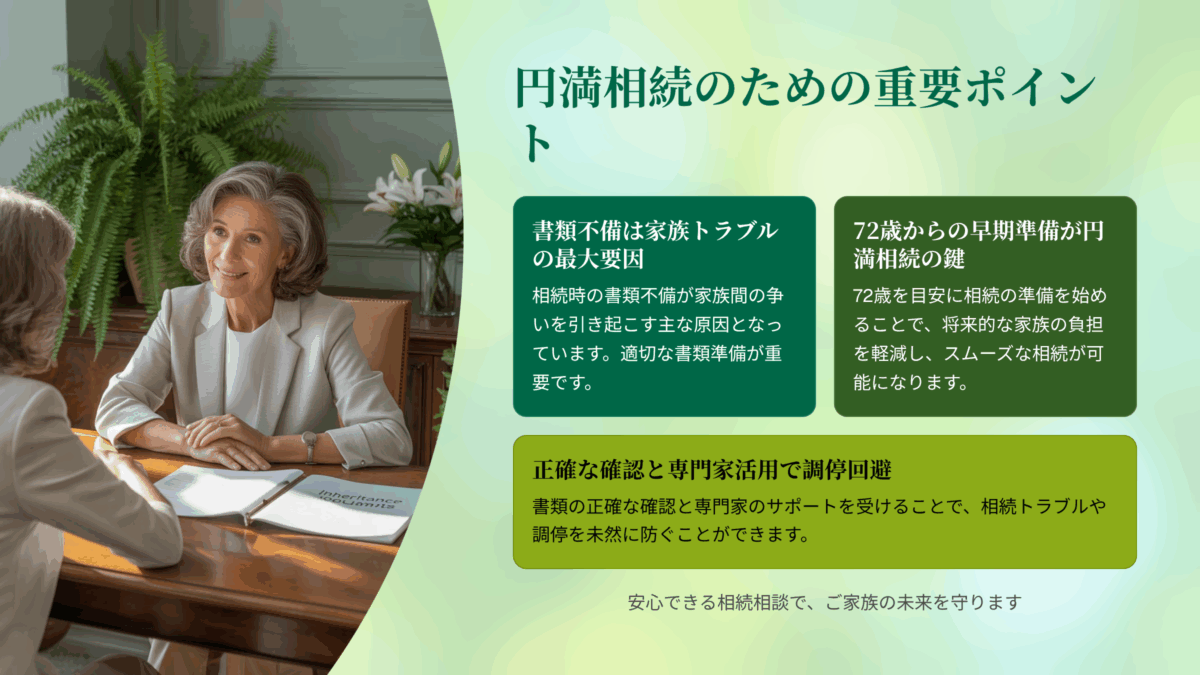

相続協議は、家族のこれからを左右する大切な話し合いです。ところが「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と思って準備を後回しにすると、思わぬ書類不備や認識のズレで一気に修羅場になることもあります。ここでは、72歳という節目での相続協議を円滑に進めるための全体像を整理してお伝えします。

相続協議とは?プロセスと必要性の整理

相続協議とは、亡くなった方の財産を誰がどのように受け継ぐかを家族全員で話し合い、合意するプロセスです。法律的には「遺産分割協議」と呼ばれますが、要は「きちんと全員の意見をそろえる場」なんですね。

協議の一般的な流れは、次のようになります。

✅ 相続人の確定(戸籍で全員を確認)

✅ 財産の洗い出し(不動産・預貯金・株式・負債など)

✅ 分け方の話し合い(割合や方法を決める)

✅ 遺産分割協議書の作成と署名押印

✅ 登記や名義変更の手続き

ここで大事なのは、「話し合い」だけでは不十分だということ。書面で残すことが法的にも安心につながります。口約束では後々の誤解や争いの種になりやすいのです。

私は過去2,000件以上の相続相談を受けてきましたが、書面が揃っていないケースほど揉めやすい。協議の目的は、単に財産を分けるだけでなく、将来の家族関係を守ることでもあります。

72歳からの相続協議で特に注意すべきポイント

72歳という年齢は、健康面や判断力の変化が少しずつ気になる時期です。私が相談を受ける中でも、「体調を崩して急に話し合いができなくなった」というケースは少なくありません。

特に注意すべきポイントは次の3つです。

- 判断能力がしっかりしているうちに話し合う

万が一、認知症や病気で判断能力がなくなると、成年後見制度の利用が必要になり、協議は長期化します。 - 財産の内容を正確に把握する

「たぶんこの土地と預金くらい」という曖昧さが争いの原因になります。不動産は登記簿、預金は通帳・残高証明で明確化を。 - 全員が納得する進め方を意識する

年齢を重ねると「昔の家族関係」に引きずられることがあります。公平感のある説明や第三者の同席が有効です。

72歳からの相続協議では、「まだ元気だから大丈夫」ではなく、今だからこそ余裕を持って準備できるという視点が重要です。準備の早さが、後の安心を決めます。

書類不備がもたらす“地獄”とは?具体的トラブル事例

相続協議では「書類の正確さ」こそが争いを防ぐ最大のカギです。たった一枚の戸籍の抜けや、財産一覧の計算ミスが、家族の信頼を一瞬で壊してしまいます。ここでは、現場でよく耳にするトラブルの具体例を挙げながら、書類不備の怖さをお伝えします。

登記・戸籍・遺産一覧の不備が招く家族間トラブル

相続手続きには、多くの公式書類が必要です。不動産の名義変更には登記簿、相続人の確認には戸籍謄本、分け方を決めるには財産一覧が欠かせません。ところが、このどれかに不備があると一気に事態がこじれます。

よくあるケースは次の通りです。

✅ 戸籍の抜け漏れ

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が揃っておらず、相続人が一人足りないことが後で発覚。話し合いは振り出しに。

✅ 登記情報の古さ

土地の地番や持分割合が現状と異なり、修正のために法務局とのやり取りが長期化。

✅ 財産一覧の不正確さ

「この預金はもう使われていると思った」と省略してしまい、後から見つかって「隠したのでは?」と疑われる。

私の経験上、不備があるだけで「隠し事をされた」と感じるのが人間の心理です。事実と感情は別物ですが、感情のもつれが一番厄介なんですね。

書類ミスが原因で裁判沙汰になった仮想ケース

ここで、実際の現場でよく似たケースをもとにした仮想事例をご紹介します。

72歳のAさんは、夫の相続協議を家族4人で行っていました。手続きを急ぐあまり、戸籍の一部が不足した状態で「相続人はこの3人だけ」と思い込み、遺産分割協議書を作成。ところが、後日、前妻との間にもう一人子ども(法定相続人)がいることが判明しました。

その子どもは「自分を排除した」と主張し、協議は無効に。結果として家庭裁判所での調停→審判→最終的に裁判という長期戦に突入。費用も時間もかかり、何より家族間の関係が修復不能なほど悪化しました。

このケースから分かるのは、「少しの確認不足」が後に何百倍の負担になって返ってくるということです。書類の正確さは、円満な相続の生命線なんです。

書類不備を防ぐためのチェックリストと準備フロー

相続協議をスムーズに進めるためには、「全ての書類を揃える」ことがスタートラインです。現場では、この準備段階を軽視したばかりに、協議が止まり、関係が悪化するケースを何度も見てきました。ここでは、必要な書類と確認ポイントを整理し、迷わず準備できる流れをご紹介します。

必須書類:一覧と取得場所・タイミング

相続に必要な書類は種類が多く、集める場所や期限もバラバラです。私が相談時に必ずお伝えするのは、「一覧にして先に取りかかる」こと。これで手続きの停滞を防げます。

| 書類名 | 取得場所 | 取得のベストタイミング | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 亡くなった直後〜早めに | 途中で本籍地が変わっている場合は複数自治体に請求 |

| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 現在の本籍地 | 協議開始前 | 結婚や転籍で本籍が移動している可能性あり |

| 不動産の登記事項証明書 | 法務局 | 協議前 | 地番と住居表示が違う場合があるので要確認 |

| 財産目録(預貯金・株式・保険等) | 各金融機関・証券会社 | 協議前 | 休眠口座や忘れていた保険も調査 |

| 遺産分割協議書(案) | 自作または専門家作成 | 話し合いの終盤 | 記載内容と署名押印の一致が重要 |

ポイントは、役所や金融機関は平日しか動けないことが多いという点です。仕事をしながら集めるなら、代理取得や郵送請求を早めに検討しましょう。

協議前に確認すべき5大項目チェックリスト

相続協議を始める前に、この5つが揃っているかを確認してください。これが揃えば、不備によるやり直しリスクは大きく減ります。

✅ 相続人の全員確認が済んでいる(戸籍で裏付け)

✅ 財産の全容が明らかになっている(不動産・預金・負債も含む)

✅ 不動産の登記内容と現況が一致している

✅ 金融機関や保険会社から最新の残高証明を取得している

✅ 協議の記録方法が決まっている(議事録や録音など)

このチェックリストを先にクリアしておけば、「あとから足りない」がゼロに近づき、家族の信頼も守れるんです。準備段階でのひと手間が、後の安心をつくります。

もしミスが発覚したら?早期対処と修正の進め方

相続協議の途中や完了後に書類の不備が見つかると、「もう手遅れかもしれない」と不安になる方が多いです。でも、早く正しい手順で動けば取り返せるケースは多いんです。ここでは、不備発覚後の行動と、最悪調停に至った場合の流れを整理します。

不備発見後のスピード対応と専門家相談の重要性

書類不備が判明したら、まずやるべきは「事実の確認」と「情報の共有」です。慌てて勝手に修正すると、逆に疑念を招くことがあります。

対応の流れはこうです。

- 不備の内容を正確に確認

どの書類に、どんな不足や誤りがあるかを明確にします。 - 関係者全員に事実を共有

電話やメールではなく、できれば一度集まって説明。 - 修正の方法と期限を決定

役所・金融機関への再請求や登記の修正など、具体的な工程を決めます。 - 専門家への相談

司法書士・行政書士・弁護士など、内容に応じて早めに依頼。

私が現場でよく言うのは、「3日以内に次の一手を決める」ということ。時間が経つほど、関係者の不信感は膨らみます。専門家を挟むだけで、感情的な衝突が減り、修正作業もスムーズになることが多いです。

仮に調停に至った場合の流れと心構え

もしも不備がきっかけで協議が行き詰まり、家庭裁判所での調停に進むことになった場合、流れは次のようになります。

- 調停申立書を提出(家庭裁判所に提出)

- 調停委員による個別ヒアリング(双方の言い分を別々に聞く)

- 合意案の提示と調整

- 調停成立または不成立(成立すれば調書が作成され、法的効力あり)

心構えとして大切なのは、「勝ち負けよりも解決」を優先する姿勢です。裁判と違い、調停は話し合いの延長線にあります。感情的になりすぎると長期化し、最終的に全員が疲弊してしまうんです。

私がこれまでご一緒した方の中には、「調停に進んだことで、逆に第三者の視点が入って冷静になれた」という方もいます。もし調停になっても、「これで解決に向かえる」と気持ちを切り替えることが、長い意味での家族関係を守る近道です。

家族内で協議をスムーズに進めるコミュニケーション術

相続協議がうまく進むかどうかは、書類や制度よりも「話し方・聞き方」に左右されることが多いです。特に家族内の話し合いは、昔の感情や関係性が影響しやすく、冷静さを保つのが難しい場面もあります。ここでは、高齢の親世代も含めて、全員が安心して意見を出せる環境づくりのポイントをお伝えします。

高齢者が安心して参加できる協議の進め方

高齢の方にとって、相続の話は心理的な負担が大きいものです。

「お金や財産のことを話す=自分の終わりを考える」ことにつながるため、拒否反応が出ることもあります。そこで大事なのは、安心感と尊重の空気です。

✅ 事前にテーマを伝える

突然の議題は不安をあおります。「今日は不動産のことだけ」など範囲を限定して案内。

✅ 時間は短め、回数は多め

一度に長時間話すより、30〜40分程度で切り上げ、複数回に分ける方が疲れません。

✅ 記録係を決める

口頭だけでなく、誰が何を言ったかメモに残すことで安心感が増します。

私の経験では、「自分の意見をきちんと聞いてくれる」と感じた高齢者は、思っていた以上に前向きに協議に参加してくださいます。

感情の衝突を防ぐ合意形成のコツと場の設計

家族同士の協議では、感情のぶつかり合いが起こりやすいです。これを防ぐには、物理的・心理的な「場づくり」が重要です。

- 第三者の同席を検討する

司法書士やファシリテーター役の親族など、中立的な立場の人がいるだけで衝突は減ります。 - ルールを先に決める

「話は最後まで聞く」「一度に一人だけが話す」など、話し合いのマナーを最初に共有。 - 非日常の場を使う

実家のリビングではなく、会議室やカフェなど、普段と違う場所だと感情が落ち着きやすい。 - 全員の同意を段階的に取る

最初から全財産の配分を決めるのではなく、小さな項目ごとに合意して積み上げていく。

場の設計ひとつで、協議の空気は大きく変わります。

「相手を説得する場」ではなく「一緒に未来をつくる場」という意識を持つことが、円満な相続協議の第一歩です。

同じ過ちを繰り返さないためにできること

一度相続でつまずくと、「次こそはスムーズに…」と思っても、同じ理由で再び足を取られるケースは少なくありません。大切なのは、仕組みとしてトラブルを防ぐ方法を日常に組み込むことです。ここでは、書類管理の仕組み化と、高齢世代ならではの相続対策をご紹介します。

書類管理の仕組み化と定期的な見直し

相続書類は「集めたら終わり」ではなく、時間とともに内容が古くなるのが厄介な点です。住所変更や不動産の名義、銀行口座の状況など、数年で変わることは珍しくありません。

✅ 保管場所を固定する

書類は一つのファイルやボックスにまとめ、「ここに全部ある」と家族で共有。

✅ 更新日を記録する

戸籍や残高証明を取得した日をメモしておき、3〜5年ごとに更新を目安に。

✅ デジタルコピーを活用

紙の原本に加え、スキャンしてクラウドやUSBで保存。災害時や紛失時の保険になります。

私は、実際の相談でも「年に一度の書類棚卸し」をおすすめしています。面倒でも、そのひと手間が将来の安心をつくります。

72歳以上の親・高齢者世代に特化した相続対策の提案

72歳を過ぎると、健康面や判断力の変化だけでなく、家族構成や財産状況の変動も起こりやすくなります。この世代におすすめの相続対策は次の通りです。

- 早めの遺言書作成

公正証書遺言にしておけば、書類不備のリスクが格段に減ります。 - 財産目録の“見える化”

すべての財産・負債を一覧にして、家族も把握できる状態に。 - 信頼できる相談先の確保

司法書士・税理士・行政書士など、専門家の連絡先を家族に共有。 - 終活の一環として相続協議を位置づける

「縁起でもない話」ではなく、「家族へのプレゼント」として説明する。

私の経験では、「まだ早い」と思っているうちが、実は一番動きやすい時期です。元気なうちに準備しておけば、家族にも自分にも、何よりも安心を残せます。