親の死後、相続トラブルで兄弟仲がぎくしゃく…そんな不安を実務の型とテンプレで解消します。評価・手続き・感情ケアまで一気通貫で整理。目次を見て必要なところから読んでみてください。

「親の死後のこと、気になってはいるけれど…何から手をつけたらいいか分からない」

そんな風に感じている方へ。私たちめーぷる岡山中央店(星川あきこ)は、“最初の一歩”に寄り添う立場で、感情と手続きを同時に整えるお手伝いをしています。この記事では、親の死後に兄弟仲を壊さない相続の進め方を、実務と心のバランスの両面からお話ししますね。

親の死後に兄弟仲を壊さないための全体像【結論とロードマップ】

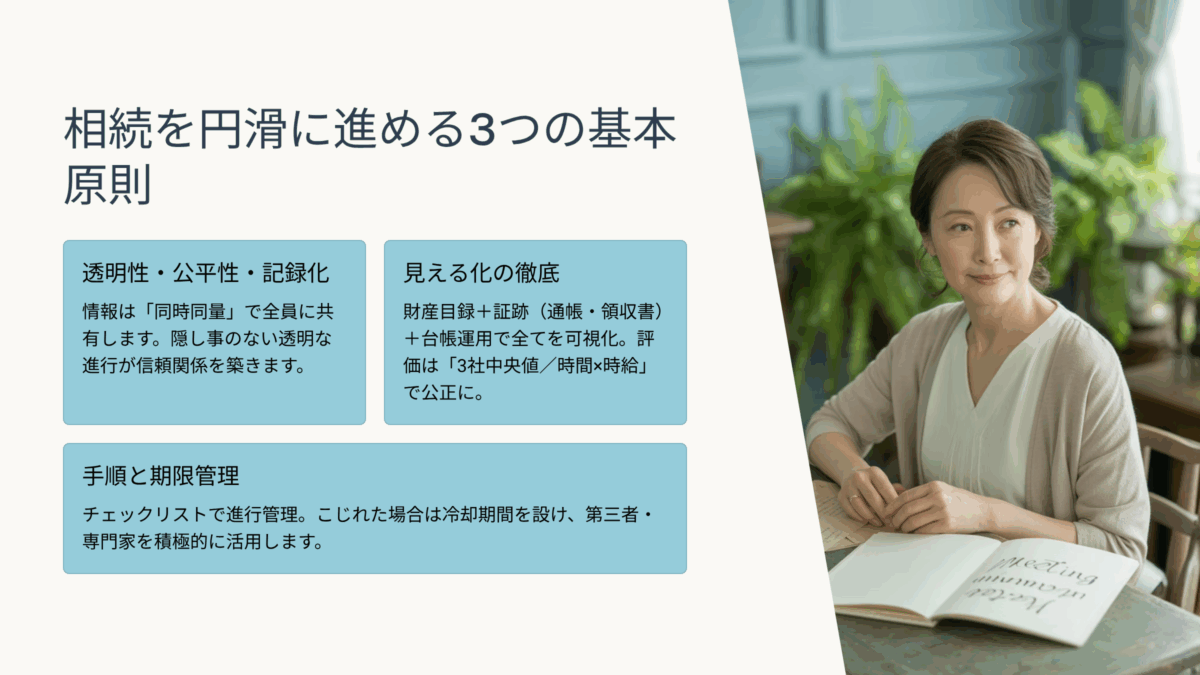

相続で一番大事なのは「正しい順番」と「見える化」です。透明性・公平性・記録化の3原則を土台に、死亡直後から遺産分割までのロードマップを整えると、感情の波に飲まれず進められます。最初に全体像を掴めば、後からの修正や誤解が激減します。

3つの原則(透明性・公平性・記録化)

まずはここを外さないこと。それだけで揉める芽の半分は摘めます。

- 透明性:情報は“同時・同量・同フォーマット”で共有します。

✅ 通帳コピー・残高証明・不動産資料を同じフォルダで共有

✅ 支払いは共通財布(立替精算台帳)で可視化 - 公平性:「平等(同額)」と公平(負担差の調整)は別物だと最初に合意します。

✅ 介護や生前贈与は数値化してテーブルに載せる

✅ 不動産は複数査定で価格の“中央値”を評価軸に - 記録化:口約束は誤解の温床。メモでOK、残しましょう。

✅ 議事録(いつ・誰が・何を合意)

✅ レシート写真・振込明細の保管ルール

小さな工夫ですが、「後で見返せる仕組み」が兄弟の信頼を守ります。

できること・次の一歩

✅ 兄弟グループで「情報共有の三原則」に同意し、共有フォルダ+立替精算表を今日作成。

死亡直後〜相続開始後のタイムライン(やることチェックリスト✅)

焦りはミスのもと。期限がある手続きから先に。下の表を“そのまま写して”使ってください。

| 時期 | 目安期限 | やること | ポイント | 共有・記録 |

|---|---|---|---|---|

| 死亡直後(当日〜3日) | 速やかに | 親族へ連絡、葬儀社手配、医師の死亡診断書受領 | 現金の出し入れは最小限 | 連絡リストと費用見積を共有 |

| 〜7日 | 7日以内 | 死亡届提出、火葬・葬儀 | 預金は“原則凍結”想定で進行 | 支払いは立替精算台帳に記録 |

| 〜14日 | 2週間 | 健康保険・年金の手続き着手 | 返礼品・会葬御礼の費用も記録 | 領収書を全員が見える場所へ |

| 〜1カ月 | 1カ月 | 住民票・戸籍収集、相続人確定、遺言書の有無確認 | 自筆遺言は勝手に開封しない(家庭裁判所で検認) | 取得書類の一覧を共有 |

| 〜3カ月 | 3カ月以内 | 相続放棄・限定承認の判断 | 借金の把握が不十分なら“放棄”期限に注意 | 借入残高・保証の有無を記録 |

| 〜4カ月 | 4カ月以内 | 被相続人の準確定申告(必要時) | 収入の有無・医療費控除を確認 | 税理士相談メモを保存 |

| 〜10カ月 | 10カ月以内 | 財産評価・遺産分割協議書作成・名義変更 | 不動産は複数査定、預貯金は残高証明基準日を統一 | 協議の議事録・合意版を保存 |

やることチェックリスト✅

- ✅ 連絡網を1枚に整理(住所・電話・続柄)

- ✅ 立替精算台帳を作成(支払日/内容/金額/立替者/根拠)

- ✅ 財産目録のドラフト(預貯金・不動産・有価証券・負債・デジタル資産)

- ✅ 遺言書の有無確認(公証役場照会/自宅保管の探索)

- ✅ 期限アラートの設定(放棄3カ月、申告10カ月)

注意ポイント

- 口座凍結前の引き出しは誤解の原因。やむを得ず払う場合は全額・目的・根拠を即共有。

- 「長子が決める」は慣習であって法律ではありません。合意形成が最優先です。

できること・次の一歩

✅ 今日中に期限アラート(スマホのリマインダー)を設定し、財産目録のひな形を兄弟で共有しましょう。

よく揉める原因と未然防止策【感情とお金の両面から】

相続で兄弟仲が揺れるのは、情報不足と思い込みが重なったときです。お金の論点(評価・費用・配分)と、感情の論点(感謝・不満・不信)を同時に整える段取りを先に決めておけば、争点は半分になります。実務で効く予防線を一気に整理します。

ありがちな“揉めポイント”TOP7(使い込み疑惑・不動産評価・介護負担など)

- 口座の使い込み疑惑

介護や生活費の引き出しが多く、根拠が曖昧。通帳コピーとレシートがないと一気に疑心暗鬼になります。 - 不動産評価のズレ

思い出補正と市場価格の乖離。固定資産税評価だけで判断すると不公平感が残ります。 - 介護負担の不均衡

「時間」と「実費」を見える化していないと、公平ではなく平等で割られがち。 - 生前贈与・援助の記録不足(特別受益)

学費や住宅資金の援助が曖昧なまま。“あのときの援助”の記憶差が火薬庫になります。 - 葬儀・法要費用の立替精算

誰がどれだけ払ったか不明瞭。共通財布がないと後で揉めます。 - 遺言の読み違い・付言の不足

文面は正しくても感情の配慮がなく、納得感が生まれないケース。 - 連絡不備・決定の独走

「勝手に決めた」と感じた瞬間に信頼が崩れます。同時共有のルールづくりが鍵です。

小さな対策が効きます。

✅ 立替精算は即日入力/レシート撮影、月次で共有

✅ 不動産は3社以上査定→中央値で評価基準化

✅ 介護は時間×時給+実費で半期ごとに集計

できること・次の一歩

✅ 兄弟チャットに「使い込みと言われない三原則(根拠・共有・承認)」を固定メッセージで掲示します。

感情の火種を消すコミュニケーション設計(役割分担・情報共有ルール)

感情は、不意打ちと置いてけぼりで増幅します。設計で避けましょう。

【役割分担の型】

- 代表窓口:対外連絡・期日の管理(独断禁止、承認フロー付き)

- 会計担当:共通財布の管理、立替精算台帳の更新

- 資料担当:戸籍・残高証明・見積書の収集と保管

- 議事録担当:合意内容・未決課題・次回期限の記録

【情報共有ルール(ミニ規約)】

- 同時同量:重要資料は同時配信、同じフォルダに格納

- 合意の型:金額・期限・担当をテキストで確定(口頭のみ禁止)

- 冷却期間:対立は24時間の保留→第三者案で再提示

- 議題の一本化:「今日は葬儀費用だけ」など、テーマを分割

【一言テンプレ(トゲを抜く言い回し)】

- 「まず事実をそろえたいので、今日の時点の資料を共有します」

- 「公平を目指すため、介護の時間と実費を数字で並べてみませんか」

- 「私案です。反対意見も歓迎なので、明日までにコメントください」

できること・次の一歩

✅ 4役を決め、承認フロー(誰がOKを出すか)をメモ化。共有フォルダのトップに置きます。

表:揉めるトリガー/早期サイン/予防アクション

相続の火種は早期に拾えば、小さな手当で鎮火できます。兆し→即アクションが基本です。

| トリガー(典型) | 早期サイン(小さな違和感) | 予防アクション(具体) |

|---|---|---|

| 口座引き出しが多い | 「何に使ったの?」という短いメッセージ | 立替精算台帳に即記入、レシート写真添付、週次共有 |

| 不動産の値付け | 「それ本当にその値段?」 | 査定3社+根拠PDF、中央値採用を事前合意 |

| 介護の偏り | 参加しない兄弟の既読スルー | 介護月報(時間×時給+実費)を固定配信、半期で調整案提示 |

| 遺言の不満 | 「気持ちが伝わらない」 | 付言メモの作成、分配理由と感謝の言葉を共有 |

| 独断での決定 | 連絡後に強い否定 | 議題を1テーマに限定、期限付き合意の型で回す |

| 葬儀費の負担感 | 端数へのこだわり | 共通財布で支出、端数は代表負担にしない明文化 |

| 生前贈与の記憶差 | 「そんな話あった?」 | 援助記録表(時期・金額・目的)を全員で埋めるワーク |

できること・次の一歩

✅ 今日から週次15分のミニ会議を設定し、「台帳更新・未決1件だけ解決」を続けましょう。続けることが最大の防止策です。

円満相続の土台づくり【情報の見える化と証拠化】

相続は「探す」時間が長いほど揉めやすくなります。だから最初にやるべきは、全財産の棚卸しと証拠の一本化です。誰が見ても同じ数字・同じ根拠に辿り着けるよう、フォーマットを先に決めてから集める。これだけで、判断が早く、感情の衝突もぐっと減ります。

財産目録の作り方(預貯金・不動産・有価証券・負債・デジタル資産)

結論:項目を決めて“空の目録”を先に作る。情報は後で埋める方式が、抜け漏れを防ぎます。

【基本ルール】

- 評価基準日を統一(例:逝去日の月末)

- 証拠ファイルと相互リンク(目録の各行に証拠のファイル名を記載)

- 負債・保証・未払い費用も資産と同じ粒度で記載

【ひな形(例)】

| 区分 | 金融機関・物件 | 種別 | 残高/評価額 | 評価基準日 | 根拠資料 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 預貯金 | ○○銀行 本店 | 普通預金 | 3,250,000円 | 20XX/XX/XX | 残高証明PDF_001 | 最終入出金20XX/XX/XX |

| 不動産 | 岡山市△△1-2-3 | 宅地・建物 | 23,500,000円 | 20XX/XX/XX | 査定書A/B/C | 中央値採用 |

| 有価証券 | 証券口座1234 | 株式・投信 | 5,880,000円 | 20XX/XX/XX | 残高報告書_003 | 特定口座 |

| 負債 | ○○カード | クレジット残 | ▲120,000円 | 20XX/XX/XX | 明細_カード_005 | 葬儀支出含む |

| デジタル資産 | △△サービス | ポイント等 | 12,000円相当 | 20XX/XX/XX | 画面キャプチャ_007 | 失効期限要確認 |

【デジタル資産の扱い】

- 会員ポイント・電子マネー・サブスクの解約/承継可否をチェック

- ログイン情報はパスワード管理表で共有(パスワード自体は別保管)

できること・次の一歩

✅ 今日、空の財産目録(上表)を作成し、評価基準日と命名規則だけ先に兄弟で決めましょう。

取引明細・領収書・通帳コピーの“証跡”管理✅

疑いを生むのは“説明できない支出”だけ。証跡があれば、感情の温度は下がります。

【証跡の5原則】

- 即日登録:支払い当日に台帳へ。通帳コピーやレシートを写真で添付

- 同一フォーマット:同じ項目、同じ順番(支払日/内容/金額/立替者/根拠)

- 原本主義+写し:原本は封筒で保管、共有はPDF化(改ざん防止設定)

- 連番管理:領収書No.、通帳ページNo.を台帳の行番号と一致

- 説明文を10秒で:用途の短文メモ(例「会葬返礼品・数量50」)

【立替精算台帳(項目例)】

| No | 日付 | 支出内容 | 金額 | 立替者 | 根拠資料 | 配分ルール | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 015 | 20XX/XX/XX | 会場費 残金 | 120,000 | 次男 | 領収_015.pdf | 相続人等分 | 現金支払 |

【通帳コピーの扱い】

- 対象期間は3カ月前〜逝去後1カ月を最低ラインに

- 高額や定期的な出金には用途メモを付与

- ネットバンキングのCSVはそのまま保管し、PDFと一緒に共有

できること・次の一歩

✅ レシート撮影→ファイル名に金額と日付を含める(例:2025-09-10_会場費_120000.pdf)。台帳No.と揃えて登録。

共有フォルダと議事録テンプレ(無料ツール活用の型)

同時・同量・同フォルダ。この運用だけで「聞いてない」が消えます。

【フォルダ設計(サンプル)】

- 00_全体管理(タイムライン、連絡網、役割分担、期限アラート)

- 10_戸籍・相続人確定

- 20_遺言・検認

- 30_財産目録(最新版と変更履歴)

- 31_証拠類(通帳・明細・領収・査定書)

- 40_会計(立替精算台帳・共通財布記録)

- 50_協議(議事録・合意書ドラフト)

- 99_参考(テンプレ、用語メモ)

【ファイル命名規則(例)】

- 日付_内容_金額_連番(例:2025-09-12_返礼品_58000_No018.pdf)

- 目録は「v番号」で版管理(例:財産目録_v03.xlsx)

【議事録テンプレ(コピペ用)】

- 議題:

- 事実(資料名・数字):

- 提案(案A/B):

- 合意内容(誰が・何を・いつまで):

- 未決課題/次回までの宿題:

- 反対意見と対応策:

- 添付(証拠ファイル名):

【無料ツール活用のコツ】

- 共有リンクは閲覧権限のみを基本、編集は担当者+承認者

- 更新通知を週1回に集約し、雑多な通知で疲弊しない仕組みへ

- スマホ撮影→自動アップロード→その日のうちに台帳へが黄金パターン

できること・次の一歩

✅ 共有フォルダに「はじめに読んでください」を作り、運用ルールと議事録テンプレだけを1ページにまとめておきましょう。

関連記事:岡山市内で評判の良い遺品整理業者一覧

遺言書の活用と限界【兄弟仲を守るルールブック】

遺言書は相続争いの万能薬ではありませんが、判断の軸を先に示す効能があります。ポイントは形式の正しさだけでなく、感情まで配慮した設計にすること。ここでは、公正証書遺言の強みと、遺留分や評価のズレで揉めた際の実務的な着地方法をまとめます。めーぷる岡山中央店(星川あきこ)が現場で効いた手当をお伝えします。

公正証書遺言のメリット/付言事項で感情ケア

結論:法的安定性+感情の配慮=納得感。

【公正証書遺言の主なメリット】

- 無効リスクの低減:要件不備の心配が小さく、後日の争点化を抑えます。

- 検認手続き不要:自筆遺言と違い、家庭裁判所の検認を省略できます。

- 原本保管の安心:公証役場に原本が保存され、紛失・改ざんの不安が減ります。

- 遺言執行者の指定が容易:事後の実務がスムーズになります。

【付言事項(法的拘束力は弱いが効く“言葉の力”)】

- 分配理由の明記:「長女の介護負担の調整として」「学費援助の均衡を図るため」など。

- 感謝と配慮:「皆の関係を守ってほしい」「思い出の品は話し合って」等の感情の橋渡し。

- 共有ルール:「不動産は売却して等分」「中央値査定を採用」など運用の具体。

付言のひな形(コピペ調整OK)

「本遺言は、家族の負担とこれまでの援助を踏まえ公平を目指して定めました。評価は不動産査定の中央値を基準とします。皆が仲良く過ごすことを何より望みます。」

できること・次の一歩

✅ 既存の遺言に付言メモを添える/次回更新の際に遺言執行者と評価ルールを明記。

遺言があっても揉めるケース(遺留分・評価争い)と対処

結論:遺留分と評価のズレは“手順”で沈静化できます。

【よくある火種】

- 遺留分侵害:特定の相続人に偏った分配。

- 評価争い:不動産や自社株の時価のとり方で対立。

- 負債・保証の見落とし:純資産の錯覚。

- 遺言執行者不在:実務が止まり「誰が進める?」で空転。

【実務の対処フロー】

- 事実の確定:財産目録・負債・生前贈与をリスト化(基準日統一)。

- 評価の標準化:不動産は3社査定の中央値、有価証券は基準日の終値で揃える。

- 遺留分の試算:各人の法定相続分×1/2(直系卑属・配偶者が相続人の場合)を基礎に侵害額を算定。

- 代償案の提示:現物を動かしにくい場合は代償金や保険金充当で調整。

- 第三者の関与:評価が割れる場合は中立評価書を採用/遺言執行者の選任を検討。

【ミニ対策表】

| 争点 | 争いがちなポイント | 着地点の作り方 |

|---|---|---|

| 遺留分 | 侵害額の認定 | 計算根拠を共有→分割払い・利息の条件も明文化 |

| 不動産評価 | 「相場」と「思い出」の乖離 | 査定3社+根拠PDF、中央値採用で合意 |

| 使い込み疑惑 | 出金の用途 | 台帳+レシート画像で即説明、月次で締め共有 |

| 実務停滞 | 進行役不在 | 遺言執行者(人・法人)を置き、権限範囲を明確化 |

できること・次の一歩

✅ いまの遺言を読み、評価ルール・執行者・付言の3点が欠けていないか10分で点検しましょう。

法律概念のカンタン整理【公平感を揃える基礎知識】

専門用語が分からないと「損した気がする」不安が膨らみます。最低限の法律概念を家族の言葉に置き換えて理解すれば、主張の線引きができます。ここでは、遺留分・特別受益・寄与分、そして相続放棄・限定承認の判断の型をシンプルに揃えます。

遺留分の基礎と“取り方”の流れ

結論:権利の中身と期限を知れば、無用な対立は避けられます。

【ポイントだけ】

- 対象者:配偶者・子(直系卑属)・直系尊属。兄弟姉妹には遺留分はありません。

- 割合の目安:各人の法定相続分×1/2(直系尊属のみ相続人のときは全体で1/3)。

- 計算イメージ:遺産+一定の生前贈与−債務=基礎財産 → これに遺留分割合を掛ける。

【“取り方”の流れ】

- 侵害額の試算(財産目録と評価の統一)

- 内容証明で通知(金額・根拠・支払期限)

- 協議→調停→訴訟の順にエスカレート

- 支払い方法:一括・分割・代物弁済(持分調整や代償金)を組み合わせる

【期限に注意】

- 知ってから1年以内、または相続開始から10年以内が基本の目安です。

できること・次の一歩

✅ 自分に遺留分があるかをまず確認し、金額の“根拠表”を作ってから話し合いに臨みます。

特別受益と寄与分:学費・住宅資金・介護の評価軸

結論:感情ではなく“数字の物差し”で整える。

【用語の要点】

- 特別受益:生前にもらった学費・結婚・住宅資金等を、相続計算で持ち戻して公平を図る考え方。

- 寄与分:被相続人の財産形成や維持に特別の貢献(例:長期の介護、事業手伝い)があった人へ、相続分を上乗せする仕組み。

【評価の物差し(例)】

- 学費・住宅資金:贈与時の金額を基本に、証拠(振込明細・契約書)で裏付け。

- 介護:時間×単価+実費で半期ごとに集計(単価は在宅介護の相場を参考)。

- 事業手伝い:売上増・人件費削減など数値に換算できる根拠を添付。

【簡易シミュレーション(例)】

| 項目 | 根拠 | 評価額 |

|---|---|---|

| 学費援助(弟) | 銀行振込明細(20XX年) | 200万円 |

| 住宅資金援助(姉) | 契約書・領収書 | 300万円 |

| 介護寄与(長男) | 週10時間×時給1,200円×3年+実費60万円 | 約277万円 |

できること・次の一歩

✅ 兄弟それぞれが援助・貢献リストを作成し、証拠ファイルとセットで共有フォルダに置きます。

相続放棄・限定承認の判断プロセス

結論:負債リスクが読めないなら“期限内に安全策”。

【相続放棄】

- 効果:はじめから相続人でなかった扱いに。プラスもマイナスも受けません。

- 期限:原則3カ月(熟慮期間)。財産が不明なら延長申立も検討。

- 注意:放棄後は勝手に財産を処分しないこと(処分は単純承認の恐れ)。

【限定承認】

- 効果:相続財産の範囲内で債務を清算し、余剰があれば受け取れます。

- 申し立て:相続人が複数なら全員共同で行うのが原則。

- 向くケース:不動産や事業など価値はあるが負債も不確実な場合。

【判断プロセス(型)】

- 財産・負債の概況把握(目録ドラフト)

- 負債不明=限定承認/負債超過が明確=放棄を優先検討

- 家庭裁判所へ申述→受理後は定められた公告・清算の手続きへ

- 兄弟間の情報共有:方針と期限、根拠資料を同時配信

できること・次の一歩

✅ 3カ月の熟慮期間内に、放棄/限定承認の方針判断ミーティング(30分)を設定し、必要書類を洗い出しましょう。

関連記事:遺品整理の費用相場と業者選びのコツ

遺産分割協議を円滑にする進め方【実務の型】

遺産分割協議は、段取りの良し悪し=合意速度です。最初に準備物と会議の型を決め、評価のルールを共有し、万一こじれたら冷却期間と第三者で仕切り直す。この三段構えが、兄弟仲を守りながら着地させる最短ルートになります。

準備物・アジェンダ・議事録フォーマット✅

まずは同じ資料を同じ順番で見ることから整えます。議題は細切れにし、毎回「決めること」を一つに絞ると進みます。

【準備物(必携)】

- ✅ 最新の財産目録・評価根拠(査定書・残高証明・明細)

- ✅ 立替精算台帳(領収書画像のリンク付き)

- ✅ 案A/Bのドラフト(現物分割案/換価分割案など)

- ✅ 期限一覧(放棄3カ月・準確定申告・相続税10カ月 など)

【アジェンダ(45〜60分の型)】

- 目的確認(本日の決定事項を一つだけ)

- 事実の共有(数分:数字と根拠のみ)

- 案A/Bの比較(メリット・デメリット)

- 合意形成(条件調整・代償金・期限)

- 議事録の読み合わせ(修正→確定)

【議事録フォーマット(コピペOK)】

- 議題:〇月〇日「不動産の分け方(案A/B)」

- 共有事実:評価額、根拠資料(ファイル名・リンク)

- 検討案:A=換価分割、B=代償分割(条件)

- 合意:誰が/何を/いつまで(数値と期限を太字で)

- 反対意見と対応策:再検討事項・追加資料

- 次回までの宿題:担当・提出期限

できること・次の一歩

✅ 次回会議の議題を一つに限定し、案A/Bを事前に共有しておきます。

評価のズレを埋める方法(不動産査定・動産の仕分け・思い出品)

評価のズレは先にルールで潰します。特に不動産と動産・思い出品は“基準”と“手順”で公平感を作りましょう。

【不動産(価格の決め方)】

- 査定は3社以上→中央値を基準。売却前提なら想定諸費用を控除したネット額で比較します。

- 自宅に住み続けたい人がいる場合は、代償金(中央値−修繕必要額)を分割払いや抵当権設定で現実化。

- 共有は原則回避。どうしても共有なら出口条件(売却トリガー・持分買取手順)を合意文書に。

【動産(家財・貴金属・美術品)の仕分け】

- まず写真カタログ化→総額を概算評価(オークション・リサイクル見積)

- ドラフトの束ね売りかポイント制ドラフトで順番に選択

- 例:総額100点を100ポイントに換算し、持ち点内で選ぶ

- 売却する品は査定書と落札手数料までセットで共有

【思い出品(写真・手紙・形見)】

- 複製前提で感情の衝突を回避。データ化→クラウド共有→原本は抽選または輪番制

- 重要書類は個人保管にせず、コピー+議事録添付で存在を見える化

【評価ズレ是正の早見表】

| 対象 | 争点 | 先に決めるルール | 着地案 |

|---|---|---|---|

| 不動産 | 時価の差 | 3社中央値・ネット額 | 代償金・分割払・抵当設定 |

| 貴金属等 | 相場感 | 買取業者2社見積 | 高い方で売却→等分 |

| 家財 | 好み | ポイント制ドラフト | 余りは換価→等分 |

| 思い出品 | 感情 | 複製・抽選・輪番 | データ共有+原本管理表 |

できること・次の一歩

✅ 家財を写真一覧化し、ポイント制ドラフトの持ち点と順番を全員で決めておきます。

決裂しそうな時の“冷却期間”と第三者活用

膠着のサインが出たら、結論を急がない勇気が効きます。冷却期間で感情を整え、第三者で事実とルールを再配置します。

【冷却期間の運用】

- 24〜72時間の短期停止を宣言(何を止め、何を続けるか明確に)

- 停止中は新情報の収集のみ可、評価・主張は追記禁止

- 再開時は「事実→案A/B→合意」の順で再スタート

【第三者の入れどころ】

- 評価が割れる:不動産は中立評価書、動産は相場データを採用

- 法的整理が必要:調停の利用で、期限と手順を外部化

- 進行役不在:遺言執行者または専門職を“議事進行のみ”で起用し、決定権は家族に残す

【決裂回避の合意テンプレ】

「本件は72時間の冷却期間を設け、再開は〇/〇 20:00。再開時は案A/Bから。第三者の評価書に基づき、期限付きで合意を目指す。」

できること・次の一歩

✅ いまの論点ごとに「冷却の条件」「再開の議題」「頼る第三者」を1枚のメモにしておきます。

関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識

お金の透明化【口座・現金・費用の扱い】

相続でいちばん疑心暗鬼を生むのは、「お金がどこへ行ったか分からない」状態です。最初にルールを文章化し、見える化の仕組みを作っておけば、感情と実務の両方が落ち着きます。ここでは口座・現金・費用の扱いを型で整えます。

口座凍結・葬儀費用・立替清算のルール化

結論:凍結は前提、支払いは共通財布、立替は即記録。

【運用の基本ルール】

- 口座凍結前の出金は最小限(葬儀・緊急費のみ)。目的・金額・根拠を即共有

- 葬儀費用は見積→合意→支払いの順番で。端数は代表負担にしない

- 立替は当日中に台帳登録、レシート画像を添付、週次で締めて合意

【立替清算の流れ(5ステップ)】

- 支出前に目的と上限をチャットで合意

- 支出後24時間以内に台帳へ登録

- 週次で合計と配分を確認(未合意は翌週へ持越し)

- 月末に清算(振込/相殺)

- 議事録に金額と根拠を残す

【合意テンプレ】

「葬儀一式は上限80万円、内訳は見積No12。支払いは共通財布、不足時は按分で立替。週次締めで清算します。」

できること・次の一歩

✅ 口座出金の事前合意と台帳登録を“必須”にする宣言を、兄弟チャットに固定表示しましょう。

代表相続人の支出管理(共通財布・レシート撮影ルール)

代表が動くほど「独走」に見えます。そこで共通財布と撮影ルールで透明化します。

【共通財布の設計】

- 入出金は全て振込(現金手渡しは避ける)

- 口座名義は代表+閲覧権限の共有、通帳は月1でコピー共有

- 支出は目的別タグ(葬儀/法要/役所手続/交通)で分類

【レシート撮影の3ルール】

- その場で撮る(時間・場所が残る)

- ファイル名=日付_内容_金額_No(例:2025-09-15_返礼品_58000_No021)

- 台帳の行番号と一致させ、リンクで相互参照

【ダッシュボード(見える化例)】

| 指標 | 目標 | 現状 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 台帳登録遅延(24h超) | 0件/月 | 1件 | 改善アラート |

| 未合意支出 | 0円 | 0円 | 週次レビュー |

| 清算残高 | ±1,000円以内 | +800円 | 月末調整 |

できること・次の一歩

✅ 代表口座の閲覧権限リンクと台帳URLを兄弟全員に共有し、週次レビューの時間を固定化します。

現金・貴金属・コレクションのカウント方法

現金や貴金属は“手触り”がある分、疑いが生まれやすい。数え方と保管で誤解を防ぎます。

【現金の数え方】

- 立会いでダブルカウント(二人で読み上げ)

- 金種表を作成(1万円×◯枚=◯円…)→写真撮影→PDF保存

- 封筒に日付・場所・立会者名・金額を記載し、封印サイン

【貴金属・コレクション(時計・美術品・骨董・切手等)】

- 写真台帳(正面・側面・刻印)+重量・材質・サイズ

- 見積は2社以上、コンディション評価(傷・付属品)を記録

- 保管は番号札を付け、出入管理表で動きを記録

【カウント記録テンプレ】

- 日付/場所:

- 立会者:

- 対象:現金/貴金属/コレクション

- 数量・金額・評価根拠:

- 保管場所・封印No:

- 写真ファイル名:

【よくある落とし穴と回避策】

- 家のどこかから後日現金が出る→発見時点で同じ手順(金種表→写真→封印)

- 価値が不明なコレクション→まとめ査定と専門査定の併用で中央値に寄せる

- 保管中の紛失疑念→出入のログと封印シールの連番で可視化

できること・次の一歩

✅ 今ある現金と貴金属を写真台帳+金種表で今日中に可視化し、封印サインまで済ませましょう。

関連記事:岡山で遺品整理を依頼するなら知っておきたい業者情報

不動産が絡むときの分け方戦略【共有回避がカギ】

相続でもっとも足踏みしやすいのが不動産です。現物分割・代償分割・換価分割のどれを選ぶかで、兄弟間の負担と納得感が大きく変わります。まずは「共有は最終手段」と決め、数字と運用で比較しながら、家族に合う出口を選びましょう。

現物分割・代償分割・換価分割の比較

結論:感情で現物、資金で代償、スピードで換価。それぞれの長短をネット(諸費用控除後)で比較します。

| 方式 | 中身 | 向くケース | メリット | デメリット/注意 | 実務ポイント |

|---|---|---|---|---|---|

| 現物分割 | 不動産をそのまま誰かが取得 | 居住継続・実家を残したい | 住み続けやすい、思い出を保持 | 他相続人の不満/公平感、維持費が偏る | 評価は3社中央値、維持費分担を合意文書化 |

| 代償分割 | 取得者が他相続人へ代償金支払い | 取得者に支払原資がある | 公平感を保ちやすい | 資金手当が必要、金利・分割条件が火種 | 分割払+利息、抵当権設定で担保 |

| 換価分割 | 売却→手取りを按分 | 納得の一致がある、早く終えたい | 手続がシンプル、現金化で平等 | 売却まで時間、相場次第で変動 | 想定諸費用(仲介・登記・解体等)控除したネット額で等分 |

判断のコツ

- 数字で比較:各方式の手取りシミュレーションを同じ前提で作成

- 時間軸で比較:売却期間・引越時期・分割払期間を横並びに

- 感情を言語化:「残したい/手放したい」の理由を議事録に残す

できること・次の一歩

✅ 三方式のネット手取り表を作り、案A/Bとして次回協議に出します。

共有名義の落とし穴と出口戦略(賃貸化・売却・持分買取)

共有は“仲良し前提”の制度ではありません。意思決定の遅れ、維持費の押し付け、修繕判断の停滞が起きやすいので、出口条件を最初に決めることが肝心です。

【共有の典型的リスク】

- 修繕・固定資産税の負担割合でもめる

- 使用と賃料の不公平(住む人・住まない人)

- 売却の合意形成が遅れる(タイミング損)

【出口戦略の型】

- 賃貸化:中立な賃貸借契約を締結→賃料は費用控除後に按分

- メリット:維持費を賃料で賄える

- 注意:空室・修繕リスク、管理者を明確化

- 売却:売却トリガー条項(空き家◯カ月・修繕△円超で自動発動)を合意

- メリット:現金化で公平

- 注意:市況次第、解体や測量が必要な場合あり

- 持分買取:一人が取得し代償金で調整(分割払+担保)

- メリット:意思決定が速い

- 注意:資金繰り、評価の納得感

【共有合意書に入れるべき条項(例)】

- 費用分担:固定資産税・保険・修繕は持分割合で負担

- 使用料:居住者は使用料(月◯円)を支払う

- 売却トリガー:①空室6カ月超②大規模修繕△円超③固定資産税滞納→売却協議開始

- 買取手順:査定3社中央値→代償金の分割払(年利◯%、最長◯年)→抵当権設定

できること・次の一歩

✅ 共有前提なら、売却トリガー条項と費用分担を1枚にまとめ、全員署名までセットで用意。

田舎の実家・空き家の意思決定フレーム

田舎の家ほど、感情は残したい・数字は厳しいのギャップが大きいです。維持費・活用・処分を同じフォーマットで比較し、「今は保留」も含めた現実的な選択をします。

【3択フレーム】

- 住む/使う(Uターン・二拠点)

- 貸す(一般賃貸・民泊・企業寮など)

- 手放す(売却・無償譲渡・解体更地化)

【判断チェック(数字の欄)】

- 年間維持費:固定資産税◯円+保険◯円+光熱・管理◯円=年◯円

- 改修費:安全性・雨漏り・耐震で初期△円

- 収益性:相場賃料◯円−空室・修繕費=月◯円

- 売却ネット:売値◯円−諸費用(仲介・測量・境界確定・解体)=手取り◯円

【感情の欄(言語化する)】

- 残したい理由:仏壇・墓・地域コミュニティ

- 負担の限度:毎月の赤字上限、管理の手間

- 期限:◯年だけ保留→条件達成/未達で自動再判定

【意思決定シート(簡易)】

| 選択肢 | 初期費用 | 年間収支 | 主なリスク | 見直し時期 | 結論 |

|---|---|---|---|---|---|

| 住む/使う | 改修△円 | ▲/+◯円 | 維持負担・将来売却 | 1年後 | |

| 貸す | 原状回復△円 | +◯円 | 空室・滞納 | 半年後 | |

| 手放す | 測量・解体△円 | 0円 | 市況・買い手 | 即時 |

【よくある詰まりと回避】

- 境界未確定で売れない→測量・境界標の復元を先に

- 再建築不可で価値が低い→更地化+隣地交渉や持分買取に切替

- 荷物が多くて動けない→先に遺品整理の範囲と予算を合意(見積2社以上)

できること・次の一歩

✅ 実家について3択フレームの意思決定シートを埋め、見直し期限を家族カレンダーに登録します。

関連記事:遺品整理を安く済ませるための完全ガイド

介護・生前贈与があった家の“公平感”調整術

介護や学費援助があると、平等(同額)と公平(負担差の調整)のズレが露呈します。先に“見える化”の物差しを置き、数字→合意メモ→シミュレーションの順で整えると、納得の土台ができます。ここでは実務で使える換算基準と合意の型をまとめます。

介護負担の見える化(時間×費用換算の目安)

結論:時間と実費を同じテーブルに並べる。感情を入れる前に、客観指標で評価します。

【介護換算の基本式】

- 介護価値=(介護時間×時給)+実費(交通・消耗品・休業損)

- 時給目安:在宅ヘルパー等の地域相場の中央値を採用(例:1,200〜1,800円)

【集計の型(半期ごとがおすすめ)】

| 期間 | 介護者 | 時間(h) | 時給(円) | 人件換算 | 実費 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 上半期 | 長女 | 260 | 1,400 | 364,000 | 48,000 | 412,000 |

| 上半期 | 長男 | 80 | 1,400 | 112,000 | 10,000 | 122,000 |

【運用のコツ】

- ✅ 訪問記録アプリやカレンダーで“いつ何時間”を同時共有

- ✅ レシート撮影+台帳連番で実費を証跡化

- ✅ 半年に一度、調整額の方向性だけ仮合意(後で一括清算も可)

できること・次の一歩

✅ 今日から介護タイムシートを共有フォーマルに追加し、過去3カ月分だけでも遡って入力しましょう。

生前贈与の合意メモ化と兄弟納得プロセス

結論:記憶ではなく証拠で整える。“いつ・いくら・何のため”を家族の合意メモに残します。

【合意メモの必須項目】

- 受け手/時期/金額/目的(学費・結婚・住宅頭金 等)

- 証拠(振込明細・契約書・領収書・口座記録の写し)

- 持戻しの方針(全額/一定割合/上限あり)

- 調整方法(代償金・持分調整・保険金充当・分割払いの可否)

【合意メモ(文例)】

「20XX年の住宅資金援助300万円は特別受益として持戻し対象。遺産評価の基準日に合わせ、全額相当を調整。代償金は年2%・36回分割、遅延時は月末締めで見直す。」

【納得プロセス(3ステップ)】

- 事実の棚卸し:贈与一覧+証拠リンクを全員で確認

- 原則決め:持戻しの方針と上限・例外を明文化

- 試算共有:各人の調整額の見込みをテーブルで提示→最終合意

できること・次の一歩

✅ 過去10年分の贈与リスト(金額・目的・証拠リンク)を30分で叩き台作成→全員で追記する流れに。

事例ベースの分配シミュレーション✅

結論:数字で見れば、着地点が自然に見えてきます。介護・生前贈与を反映した“調整後手取り”を比較します。

【前提】

- 総遺産(評価後ネット):4,800万円(預貯金2,000/不動産2,600/その他200)

- 相続人:きょうだい2人(A・B)、法定相続分は各1/2

- 生前贈与:A=学費200万円、B=住宅資金300万円

- 介護寄与:A=週10h×1,400円×3年+実費60万円=約277万円(目安)

【ステップ1:基礎配分(等分)】

- 4,800万円 × 1/2 = 2,400万円ずつ

【ステップ2:特別受益(持戻し)調整】

- A:2,400 − 200 = 2,200万円

- B:2,400 − 300 = 2,100万円

【ステップ3:寄与分の上乗せ(Aに反映)】

- A:2,200 + 277 = 2,477万円

- B:2,100 − 277 = 1,823万円

【ステップ4:不動産の分け方別の手取り感】

| 方式 | Aの取得 | 代償金 | 諸費用控除後ネット | 調整後手取り(概算) |

|---|---|---|---|---|

| 代償分割 | 自宅取得 | Bへ400万円(年2%・5年) | 売却なし | A 2,477−400=2,077/B 1,823+400=2,223 |

| 換価分割 | 売却→等分 | なし | 2,600→2,420(想定諸費用180控除) | A 2,477+(2,420÷2)=3,687/B 1,823+1,210=3,033 |

| 現物分割 | Aが現物、Bは現金厚め | なし | 維持費年30万円発生 | A 2,477(維持費別)/B 1,823+預貯金厚め |

※ 実務では税・諸費用・時価の再評価を都度反映します。同じ前提で比較することがコツです。

【読み解き方】

- Bの納得を得るなら代償金の利息・担保を付ける、もしくは換価分割で早期に現金化。

- Aが居住継続を望むなら、維持費の分担条項や修繕発生時のルールを合意書へ。

できること・次の一歩

✅ ご家庭の数値で3パターンの試算表を作り、誰が・いつまでに決めるかを議事録に書き込みましょう。

関連記事:岡山エリアの遺品整理業者選びに役立つ情報

メッセージ・連絡の文例集【感情を荒立てない言い回し】

言い方ひとつで、同じ事実でも受け取り方は変わります。ここでは、初回連絡・資料共有・合意確認までの流れを、やわらかい言葉で整えるテンプレをご用意しました。感情の高ぶりを抑えつつ、透明性と公平性を保つ書き方です。

初回連絡/資料共有/合意確認のテンプレ

結論:短く、事実から、相手のペースを尊重。まずは“知らせる→見える化→確認”の順で送ります。必要に応じて✅を入れてチェックしやすくします。

【初回連絡(訃報・方針共有)】

「突然の連絡で失礼します。◯◯(続柄)の◯◯が本日◯時に永眠しました。まずは事実の共有までお伝えします。詳細は、落ち着いたら日程と必要手続きを相談させてください。体調を一番に、ご無理のない範囲でご返信ください。」

【資料共有(同時・同量)】

「本日の時点で把握できた通帳コピー・見積書・連絡先を同じフォルダに入れました。現状のわかる範囲を先に出します。ご確認は、◯/◯(◯)までのご都合の良い時間で構いません。追加があれば追記歓迎です。」

【合意確認(数字と期限を太字に)】

「本日の話し合いの合意内容を共有します。

✅ 葬儀費用の上限:80万円(見積No.12)

✅ 支払い方法:共通財布から、不足は按分で立替

✅ 次の作業:◯/◯(◯)までに残高証明の取得を長女が担当

修正点があれば◯/◯ 20:00までにコメントをお願いします。」

【確認がもれる時の追伸】

「念のための再送です。急ぎではありませんが、次の手続きの期限があるため◯/◯までに一度だけ目を通していただけると助かります。難しい場合はその旨だけ教えてください。」

【面会・電話のお願い】

「文章だと行き違いが出やすいので、15分だけお時間ください。目的は状況共有のみで、決定は次回にします。◯/◯(◯)19:00はいかがでしょう。」

できること・次の一歩

✅ 直近の連絡を上のテンプレに置換し、数字・期限・担当だけ太字で明確化しましょう。

反対意見が出たときのクッション言葉集

結論:相手の“理由”を先に尊重→事実→代替案。反射的な反論は避け、時間を置く提案も一緒に出します。

【受け止め+事実確認】

- 「まずお考えを尊重します。誤解を避けるため、現時点の数字だけ一度そろえてもいいでしょうか。」

- 「反対の理由をもう少し聞かせてください。こちらの資料のどの部分が不安でしょう。」

【共通目標の再提示】

- 「目的は公平に進めることだと思っています。評価ルール(3社中央値)の案で、もう一度だけ数字を並べます。」

- 「期限内に無理なく動くことを優先に。急がず、手順を分けて考えましょう。」

【代替案の出し方】

- 「A案に懸念があるとのことなので、B案(代償金の分割・利息付)を併記します。比較して選びませんか。」

- 「不動産は中立評価書の取得に切り替え、その結果だけで話し合いを再開するのはどうでしょう。」

【冷却期間の提案】

- 「感情が高ぶりやすい局面なので、48時間の冷却期間を置きませんか。新しい主張の追加は一旦停止し、資料整理だけ進めます。」

- 「いったんここまでの合意を議事録に残し、続きは◯/◯(◯)に15分だけ再開しましょう。」

【収束に向けた言葉】

- 「譲れない点と譲れる点を1つずつ出して、重なる部分から先に決めます。」

- 「今日の結論は出さない前提で、次回の条件だけ確かめさせてください。」

できること・次の一歩

✅ 家族チャットの定型文に、受け止め→事実→代替案→冷却の順で並ぶショートフレーズ集を固定し、必要なときにコピペで使い回しましょう。

関連記事:遺品整理費用節約の秘訣とおすすめ手順

専門家の出番と選び方【第三者で仲を守る】

家族だけで進めるほど、判断が主観に寄りやすくなります。揉めやすい論点ほど“外の物差し”が有効です。ここでは、弁護士・司法書士・税理士の使い分け、費用の相場感、そして頼る最適タイミングを実務の目線で整理します。無駄なく、公平に、納得感を高めていきましょう。

相談先(弁護士・司法書士・税理士)の使い分け

結論:争点=弁護士、登記=司法書士、税金=税理士。まずは課題を1行で言語化してから選びます。

【早見表】

| 状況・課題 | 最適窓口 | 依頼の主な中身 | 相談前の準備 |

|---|---|---|---|

| 遺留分・使い込み疑惑・協議決裂 | 弁護士 | 交渉・調停・訴訟、合意書作成 | 議事録、台帳、証拠一式 |

| 相続登記・名義変更・遺産承継手続 | 司法書士 | 不動産の所有権移転、法定相続情報 | 財産目録、戸籍・遺言の写し |

| 申告・節税・評価相談・納税資金計画 | 税理士 | 準確定申告・相続税申告、財産評価 | 残高証明、査定、贈与記録 |

| 評価が割れる不動産・動産 | 不動産会社/鑑定士・専門査定 | 価格査定書・鑑定書 | 物件情報・写真・修繕履歴 |

選び方のコツ

- ✅ 「何を決めたいか」を先に1行で書く(例:代償金の金額と支払条件)

- ✅ 資料の同時共有(弁護士でも税理士でも、根拠が同じだと速い)

- ✅ 役割が被らないよう、窓口を一本化して連絡の渋滞を防ぐ

できること・次の一歩

✅ 家族で課題の1行要約を作り、該当専門家の初回相談に持参します。

料金の相場感と費用の公平負担ルール

結論:見積→合意→着手。金額だけでなく範囲と成果物を明確にします。

【相場感(目安)】

- 弁護士:初回相談5,000〜1.1万円/30分、交渉着手金20〜60万円、成功報酬割合型(侵害額の数%など)

- 司法書士:相続登記5〜15万円+登録免許税(評価額×0.4%目安)

- 税理士:準確定申告5〜10万円、相続税申告20〜60万円(遺産額・物件数で変動)

- 不動産評価(簡易〜鑑定):0円(査定)〜数十万円(鑑定)

【見積の読み方】

- 業務範囲(交渉のみ/書面作成まで/申告まで)

- 成果物(合意書、評価書、申告書等)

- 追加費用の条件(出張、期日増、資料追加)

- 支払時期(着手金・中間金・完了時)

【費用の公平負担ルール(例)】

- 共通課題(遺産分割・登記・申告):持分割合で按分

- 個別利益(特定の主張の代理):主張者負担

- 合意書に明記:「共通費用は按分、個別費用は当事者負担。例外は事前合意」

【合意メモ(例)】

「税理士費用は全員按分、弁護士費用は遺留分主張者負担。見積上限◯万円、超過は再協議。」

できること・次の一歩

✅ 次回打合せまでに見積の3点(範囲・成果物・上限)を並べ、費用負担ルールを1枚にまとめて署名します。

依頼のタイミング別チェック✅

結論:期限と“こじれシグナル”で迷わない。遅いほど選択肢は減ります。

【タイミング×サイン早見表】

| タイミング | こうなったら依頼 | 推奨専門家 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 死亡直後〜1カ月 | 自筆遺言の開封・検認が不安 | 司法書士/弁護士 | 手続の適法化・検認支援 |

| 1〜3カ月(熟慮期間) | 負債の有無が不明、放棄/限定承認で迷う | 弁護士 | 期限管理・方針決定 |

| 財産評価期 | 不動産評価が割れる、自社株がある | 不動産会社/鑑定士・税理士 | 標準化評価・根拠作成 |

| 協議停滞 | 独断感・不信感が高まる | 弁護士(交渉/調停) | 進行の外部化・合意形成 |

| 4カ月以内 | 準確定申告の必要性あり | 税理士 | 期限内申告・ペナルティ回避 |

| 10カ月以内 | 相続税申告が視野 | 税理士 | 節税検討・納税資金計画 |

| 名義変更時 | 相続登記・口座解約 | 司法書士 | 登記完了・承継手続 |

【実務チェックリスト】

- ✅ 期限(放棄3カ月・申告10カ月)をカレンダーに登録

- ✅ 争点メモ(遺留分・評価差・使い込み)を1枚に整理

- ✅ 相談用パック:財産目録/台帳/議事録/本人確認書類コピー

- ✅ 比較相談:同条件で見積を2者から取得(範囲・成果物・上限)

【問い合わせテンプレ】

「家族間の合意形成を優先しつつ、遺留分の調整額と不動産評価に関する第三者の根拠作成をお願いしたいです。資料は財産目録v03・査定書A/B/C・台帳No.001-050を共有可能です。費用は範囲・成果物・上限を明示で見積いただけますか。」

できること・次の一歩

✅ 今日中に期限アラートを設定し、相談用パックを1つのフォルダに集約。見積は同条件で2先に依頼しましょう。

関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方

よくある質問Q&A【短文で即解決】

相続の場面でよくつまずく疑問は、立場の勘違い・言葉の定義不足・期限失念の3点です。ここでは「結論→理由→次の一歩」を最短距離で示します。読んだらすぐ動けるよう、太字の要点と✅チェックで迷いをゼロに近づけます。

「長子が決めてよいの?」など立場に関する疑問

Q. 長子が決めてよいの?

A. いいえ。決定は相続人全員の合意が原則です。慣習ではなく、合意形成の段取りを整えることが大切です。

✅ 代表窓口は進行役であり決定権者ではないと冒頭に共有します。

Q. 代表相続人=権限無制限?

A. 違います。銀行手続や連絡の利便役です。支出は事前合意→台帳登録が基本です。

Q. 親族のうち誰が相続人?

A. 配偶者と法律で決まる範囲の親族です。兄弟が相続人になるのは子も直系尊属もいない場合などの限定です。

✅ 家系図と戸籍の確定作業を最優先に。

Q. 遺言執行者がいれば家族は口出し不可?

A. ノー。執行者は遺言の実現担当です。範囲外の新たな合意は相続人間で可能です。

できること・次の一歩

✅ 「代表=進行役」「決定=全員合意」を議事録の冒頭テンプレに固定しましょう。

「平等と公平はどう違う?」価値観ギャップの埋め方

Q. 平等(同額)と公平(負担差調整)の違いは?

A. 平等は結果が同じ。公平は過程の差を埋める。介護や生前贈与がある家では公平を採用すると納得感が上がります。

Q. どうやって“公平”を数値化する?

A. ルール→記録→試算の順です。

✅ 介護=時間×時給+実費、生前贈与=証拠ベースの金額、不動産=3社中央値で統一します。

Q. 感情論になったら?

A. 冷却期間+第三者の物差し。48時間停止→評価書に立ち戻る流れで再開すると前に進みます。

できること・次の一歩

✅ 家族チャットに評価ルール3本柱(介護・贈与・不動産)を固定し、反証は根拠付きの運用に。

「期限はいつまで?」手続きの時効・注意期限

Q. まず何の期限を押さえる?

A. 3カ月・4カ月・10カ月です。迷ったらこの3つを先に。下表をスマホに保存してください。

| 手続き | 期限の目安 | 何をするか | ワンポイント |

|---|---|---|---|

| 相続放棄・限定承認 | 3カ月以内(熟慮期間) | 方針決定→家庭裁判所へ申述 | 不明なら延長申立も検討 |

| 準確定申告(必要時) | 4カ月以内 | 被相続人の所得申告 | 医療費・控除書類を集約 |

| 相続税申告・納付 | 10カ月以内 | 申告書作成・納税資金手当て | 不動産は標準化評価を |

Q. 遺留分はいつまで主張できる?

A. 原則知ってから1年以内、または相続開始から10年以内が目安です。

✅ 根拠(財産目録・評価)を揃えて、内容証明で通知します。

Q. 期限に間に合わないときの優先順位は?

A. 期限のあるものから。放棄・限定承認→準確定申告→相続税の順でアラート設定を。

できること・次の一歩

✅ スマホのカレンダーに「3・4・10」を登録し、1カ月前・2週間前・前日の3段アラートを設定しましょう。

関連記事:遺品整理の費用相場と業者選びのコツ