生命保険の受取金は遺産に入る?遺産分割・相続税の非課税枠、遺留分や特別受益、相続放棄、手続きまで実務で迷う要点を一気に整理します。目次を見て必要なところから読んでみてください。

- 生命保険の受取金は遺産に含まれるの?【結論と全体像】

- 税金の基礎:相続税・所得税・贈与税の境界

- 相続税の非課税枠「500万円×法定相続人」の計算と落とし穴

- 受取時の課税関係:相続税の対象/所得税・住民税の対象外の原則

- 保険料負担者が受取人本人(または第三者)の場合:贈与税・一時所得の可能性

- 申告・納税スケジュールと必要書類の整理✅

- 「原則対象外」でも例外的に考慮される条件

- 過大保険金の判断要素(被相続人の資産・保険金額・保険料負担)

- 遺留分侵害額請求の進め方と立証ポイント

- 生命保険は特別受益に当たるのか:実務の考え方

- 持戻しが検討されるパターンと判断材料

- 事例で比較:特別受益該当/不該当のボーダー

- 终身・定期・収入保障・共済・団体信用生命保険(団信)の違い

- 企業・職域の団体保険/共済金の扱い

- 学資保険・養老保険での満期金・死亡保険金の整理

- 原則:相続放棄と受取人固有財産の関係

- 放棄後の請求・課税・銀行口座の扱い

- 放棄前後でやってはいけない行為(単純承認に注意)

- 請求期限・支払時期・時効(消滅時効)を時系列で確認

- 必要書類一覧:死亡診断書・保険証券・戸籍関係・本人確認等✅

- 代理人・相続人代表で進める場合の注意点

- 法定相続人の人数別:非課税枠と課税対象額の早見表

- 事例:保険金2,000万円・相続人2〜3人のケース比較

- 実効税率と納税資金の確保プラン

- 受取人が未成年・認知症の場合の手続きは?

- 借金・差押えと保険金の関係は?

- 保険会社が複数ある場合の優先順位や横断手続きは?

- 保険証券や契約内容が不明なときの調べ方

- 受取人の適切な指定・定期的な見直し

- 家族内共有・エビデンス保管(契約内容・支払口座)

- 遺留分配慮と資金計画:過大保険金を避ける設計

- 専門家に相談すべきタイミングと持参資料✅

生命保険の受取金は遺産に含まれるの?【結論と全体像】

「生命保険の受取金、遺産分割の話し合いに入れるべき?」——そんな戸惑い、よく届きます。まずは法的な原則と例外を一緒に整理しましょう。用語の意味、よくある勘違い、家庭内で確認すべきポイントまで、最短で迷いを解消します。

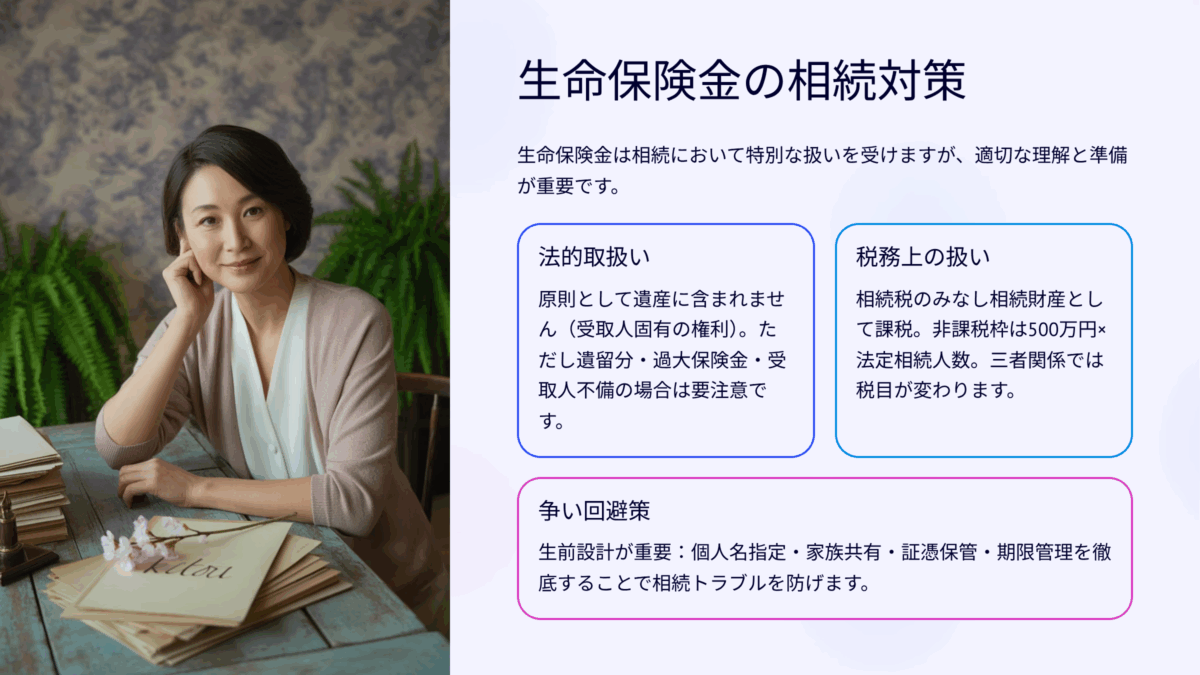

結論:原則は「遺産に含まれない」ただし例外あり(遺留分・過大保険金・保険料負担者)

結論からお伝えします。生命保険の死亡保険金は、受取人が指定されていれば「受取人固有の財産」です。つまり、遺産分割の対象には原則入りません。ここが最重要ポイントです。

ただし、次のような例外・争点があります。

- 遺留分:著しく偏った分配と評価されれば、他の相続人が遺留分侵害額請求を検討する余地があります。

- 過大保険金:被相続人の資産・収入に比べて極端に高額、かつ保険料負担が被相続人中心だった場合は、実質的な生前贈与的性質が問題に。

- 保険料負担者の違い:契約者(保険料を払った人)と受取人の関係によっては、税目や評価の扱いが変わります。

参考に、位置づけを一枚で把握できる早見表です。

| 論点 | 原則 | 例外が問題になる場面 | 実務の着眼点 |

|---|---|---|---|

| 遺産分割 | 対象外 | 受取人未指定・無効・全員死亡 | 契約の最新名義、受取人欄の表記 |

| 税務 | 相続税の対象(非課税枠あり) | 契約者=受取人などの特殊形 | 誰が保険料を払ったか、非課税枠の人数計算 |

| 遺留分 | 原則影響外 | 過大保険金・偏在が著しい | 被相続人の資力、保険金規模、保険料負担割合 |

できること(次の一歩)

- 契約者・被保険者・受取人、そして保険料負担者をメモに書き出し、家族で共有しましょう。

- 金額規模が大きい場合は、遺留分への配慮も前提に、分配の考え方を早めに擦り合わせます。

用語整理:みなし相続財産/受取人固有の権利/遺産分割の対象外

まず言葉の定義を揃えると、判断がぶれません。専門用語はサッと押さえましょう。

- みなし相続財産:税法上の考え方。実体は遺産に入らないけれど、相続税の計算では相続財産と“みなす”扱いです。だから非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使えます。

- 受取人固有の権利:受取人を指名した保険の死亡保険金は、その受取人だけの固有財産。他の相続人が「遺産だから分けて」とは言いにくい、という根拠がここです。

- 遺産分割の対象外:遺産(被相続人名義の財産)ではないため、遺産分割協議のテーブルに原則載せない。ただし、配慮や情報共有は別問題。揉めないための話し合いは必要です。

よくある誤解

- 「相続税の対象=遺産分割の対象」と思いがちですが、税務上の計算枠と民法上の分け方は別物です。ここを区別すると、話がすっきりします。

できること(次の一歩)

- 保険証券(または契約内容が分かる通知)を出し、「誰が支払い、誰が受け取る設計か」を家族ノートに整理しましょう。

- 非課税枠の人数(法定相続人の数)をカウントして、税務の初期見立てを作っておくと安心です。

まず確認すべきチェックリスト✅

「結局、うちではどう判断すればいい?」に答える実務リストです。ここを埋めれば、専門家相談も早く正確に進みます。

✅ 契約の三者関係を確認

- 契約者(名義・保険料負担者)

- 被保険者(亡くなった方)

- 受取人(続柄・人数・割合)

✅ 受取人指定の状態

- 特定名(個人名)か/“相続人”表記か

- 受取人が先に死亡していないか、変更未反映がないか

✅ 金額と家計バランス

- 保険金額は被相続人の資産・収入と比べて過大ではないか

- 保険料の実質の負担者は誰か(家計口座・個人口座)

✅ 税務の初期整理

- 非課税枠(500万円×法定相続人)の見込み

- 申告期限(相続開始から10か月)を逆算したタスク管理

✅ 手続きと証拠の準備

- 保険会社への給付請求期限と必要書類(死亡診断書、戸籍、本人確認など)

- 他の相続人への情報共有メモ(金額、受取人、非課税枠の見込み)

✅ コミュニケーション設計

- 遺産分割協議では「原則対象外」だが情報は開示する方針に

- 遺留分配慮が必要な金額かを早期に検討(トラブル予防)

できること(次の一歩)

- いま手元にある保険証券・控除証明・通帳の引落履歴を一まとめに。

- 上のチェック項目を埋めたら、相続全体の見取り図(誰が何を、税務の予定まで)を家族で共有しましょう。

受取人指定の有無で変わる取扱い【ケース別】

「受取人が誰か」で、生命保険の受取金が“遺産に入るか・入らないか”が一気に変わるところです。ここを押さえると、遺産分割の線引きや税務の見立て、家族への説明がスムーズになります。実務の流れに沿って、迷いどころを解消しましょう。

受取人が指定されている場合:受取人固有財産としての取扱い

受取人が特定の個人名で指定されているとき、死亡保険金は受取人固有の財産です。つまり遺産分割の対象外。他の相続人が「遺産だから分けて」と主張する土台は弱くなります。税務ではみなし相続財産として相続税の計算に入りますが、非課税枠(500万円×法定相続人)が使えます。

よくある誤解は、「相続税の対象=遺産分割の対象」。税務と民法の土俵は別だと覚えておくと話が整います。

ポイント

- 受取人の生存確認と指定割合(複数指定時)

- 保険料負担者(誰の口座から出ていたか)の把握

- 金額が大きい場合は遺留分への配慮を事前共有

できること(次の一歩)

- 保険会社の最新の「受取人名・割合」記載を取り寄せ、家族ノートに保存します。

- 相続人の人数を数え、非課税枠の概算と申告要否をメモ化しましょう。

受取人が「相続人」や「法定相続人」とされている場合の注意点

受取人欄が「相続人」表記だと、その時点の法定相続人全員が対象になります。人数や法定相続分に応じて保険会社の支払事務が変わり、戸籍収集や相続関係説明図が必要に。結果として、支払までの時間が延びやすいのが実務リスクです。

また、特定の相続人の取り分を厚くしたい家庭設計なら個人名指定がシンプル。逆に公平感を優先するなら「相続人」指定が合うこともあります。

注意ポイント

- 代襲相続が絡むと人数カウントが変化

- 相続放棄をした人は“法定相続人の数”に含めるかの判定に注意(非課税枠の人数計算に影響)

- 保険会社手続きで代表相続人を立てると効率的

できること(次の一歩)

- いまの家族構成で誰が法定相続人になるかを紙に書き出し、人数と続柄を確定。

- 公平設計か重点配分か、意図に合わせて受取人の見直しを検討しましょう。

受取人未指定・受取人死亡・無効の場合:遺産に帰属するプロセス

受取人がいない、先に亡くなっていた、指定が無効——この場合、死亡保険金は被相続人の財産(遺産)に帰属します。結果として遺産分割の対象になり、遺産一覧に計上。相続税では引き続きみなし相続財産として扱われます。

プロセスの流れ

- 保険会社へ状況申告(受取人不存在・無効の確認)

- 相続人確定(戸籍収集)と遺産目録への計上

- 遺産分割協議で配分を決定(遺留分も考慮)

- 支払先口座の指定と相続税申告(10か月以内)

実務の落とし穴

- 受取人不存在が判明してから協議書の作成・押印までに時間がかかる

- 預貯金の仮払いと違い、保険会社の内部審査で追加書類が出やすい

できること(次の一歩)

- 早めに受取人の有効性確認を行い、無効なら遺産分割の議題に上げましょう。

- 協議を見越して、評価額・税負担の目安をメモにまとめておくと話が進みます。

受取人変更が未反映だったケースの実務対応

「変更届は出したつもり」「担当者に伝えた」——よくあるご相談です。ですが、保険会社のシステムで変更登録が完了していることが最終判断。未反映なら旧受取人が有効となるのが原則です。

争いを避けるには、提出日・受付印のある控えや郵送記録が決定打。家族間の合意があっても、保険会社は契約事務の証跡で判断します。

確認と対応の手順

- 変更受付の有無・日時・担当窓口を照会

- 申請書の控え・郵送記録・メール履歴を収集

- 未反映で救済が難しい場合、遺留分配慮や合意書で実質調整を検討

予防のコツ

- 重要変更は書面+控え保管、可能ならオンライン手続きのスクリーンショットも保存

- 家族に最新の受取人情報を共有(家族ノート・クラウド保管)

できること(次の一歩)

- 直近の契約内容通知・約款を取り寄せ、受取人の登録時点を確認。

- 記録が乏しい場合は、将来のトラブルに備え、合意メモで家族の意向を残しておきましょう。

参考早見表(ケース別の帰属と分割)

| 受取人の状態 | 法的帰属 | 遺産分割 | 税務(みなし相続財産) |

|---|---|---|---|

| 個人名で指定あり | 受取人固有財産 | 対象外 | 相続税の対象(非課税枠可) |

| 「相続人」表記 | 受取人=法定相続人 | 対象外(実務上の情報共有は推奨) | 相続税の対象(非課税枠可) |

| 未指定・無効・先死亡 | 遺産に帰属 | 対象 | 相続税の対象(非課税枠可) |

| 変更未反映 | 会社登録の最終受取人が有効 | 事実上対象外(調整は合意で) | 相続税の対象(非課税枠可) |

遺産分割と生命保険【含まれないのに揉める理由】

「生命保険は遺産分割の対象外なのに、なぜ話がこじれるの?」——答えは、情報の非対称と家計からの保険料負担、そして遺留分への心理的な配慮が交錯するからです。実務で起きる“ズレ”を言語化し、予防と調整のコツを押さえましょう。

遺産分割協議の対象外でも話し合いが必要になる場面

原則、死亡保険金は受取人固有の財産で、法的には遺産分割のテーブル外です。とはいえ、家族の納得感をつくるには情報共有と説明が欠かせません。金額のインパクトが大きいと、他の相続分への心理的影響が出やすいからです。

揉めやすい典型

- 金額規模が大きい(「家の売却分より保険金が多い」など)

- 保険金の存在を家族が把握していなかった

- 他の遺産が少ないため、相対的に偏りを感じる

- 家事・介護の実質負担を理由に、別の相続人が調整を求める

合意形成のコツ

- 金額・受取人・保険料負担者を最初に開示

- 遺産分割協議書の末尾に「情報共有済みの付記」を残す

- 偏り感が強いときは、他財産での微調整や葬儀・納税費用の負担調整を検討

できること(次の一歩)

- 家族ミーティングで保険金の事実メモ(金額・受取人・負担者)を配布。

- 協議のアジェンダに「保険金情報共有」を明記して、後日の誤解を防ぎます。

家計からの保険料負担・被相続人資金負担が大きい場合の配慮

「家計から長年の保険料を出していた」「被相続人の口座から全額負担」——このとき、他の相続人の納得感が揺らぎます。法的には受取人固有でも、過大保険金や負担実態が重いと、遺留分の主張や合意ベースの調整に発展しがちです。

配慮ポイント

- 保険料の出どころ(家計・個人口座・会社口座)を明確化

- 期間と総負担額の概算を示し、家族で共有

- 金額が突出する場合は、相続人間の任意調整や香典・葬儀費の負担割合でバランスを取る

判断の目安(感情面も含む)

- 被相続人の資産・収入規模に対して保険金が過大か

- 介護・同居・扶養など、他の貢献との相関

- ほかに代替的な受益(生前贈与・預貯金)があったか

できること(次の一歩)

- 通帳の引落履歴の写しで負担実態を確認。

- 偏りが大きいなら、他財産の按分調整案を2〜3案作り、早期に打診します。

具体例で理解:家族構成別のトラブルパターン

「うちに近いのはどれ?」と照らしやすいよう、典型例を簡潔に並べます。法的帰属と実務対応を分けて考えるのがコツです。

| 家族パターン | ありがちな火種 | 法的帰属(原則) | 実務対応の勘所 |

|---|---|---|---|

| 配偶者+子2人、受取人=配偶者 | 子どもが偏在感を主張 | 受取人固有、遺産分割の対象外 | 保険料負担の情報開示、他財産で任意調整案を提示 |

| 前配偶者の子あり、受取人=現配偶者 | 旧家族関係の感情対立 | 受取人固有 | 遺留分懸念が強ければ話し合い記録と調整余地を確保 |

| 単身、受取人未指定 | 受取人不存在で全員手続き増 | 遺産に帰属 | 早期に遺産分割協議へ。必要書類の役割分担を決める |

| 受取人=「相続人」表記 | 人数確定・代襲の確認が複雑 | 受取人=法定相続人 | 相続関係説明図で確定、代表者を立て手続き一本化 |

| 高額保険、保険料=被相続人負担 | 過大保険金の不満 | 受取人固有(ただし配慮課題) | 非課税枠や遺留分を踏まえ、他財産で合意形成を試みる |

“現場あるある”のミニ事例

- きょうだいの一人が長期介護、他のきょうだいが保険金受取人。介護側の心理的不満が強く、遺産(預貯金)側での上乗せで合意に至る。

- 「受取人を変更したつもり」だったが未反映。証跡不十分で旧受取人が有効。最終的に香典・納税費用の負担調整で折り合い。

できること(次の一歩)

- 自分の家族に当てはまりそうなパターンを1つ選び、課題と代替案(調整案)を箇条書きに。

- 合意形成が難しければ、第三者同席の家族会議(専門職や中立者)を検討します。

関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識

税金の基礎:相続税・所得税・贈与税の境界

「生命保険の受取金は税金だとどう扱うの?」——相続税・所得税・贈与税の線引きが分かると、申告の要否や必要書類、現金の手当てまで逆算できます。まずは契約の三者関係(契約者・被保険者・受取人)で仕分けしましょう。

相続税の非課税枠「500万円×法定相続人」の計算と落とし穴

死亡保険金は原則「相続税」の対象です。ここで使えるのが非課税枠=500万円×法定相続人の数。枠内は課税価格から除外できます。

ポイント

- 法定相続人の数で計算(相続放棄者の扱いなどは要確認)。

- 相続人が実際に受け取らなくても、死亡保険金であれば非課税枠は相続人の人数で計算します。

- 複数の保険会社の保険金も合算して判定。

- 非課税枠を使っても、相続税の申告が必要になることがあります(他の財産と合算して課税ラインを超える場合)。

よくある落とし穴

- 「受取人が一人でも、法定相続人が三人なら非課税枠は1,500万円」——受取人数ではなく相続人数で見る点に注意。

- 代襲相続があると人数が変わりがち。戸籍で確定させましょう。

できること(次の一歩)

- 家族構成を相続関係図にし、法定相続人の人数をまず固定。

- すべての死亡保険金を一覧表にして、非課税枠の配分シミュレーションを作成します。

受取時の課税関係:相続税の対象/所得税・住民税の対象外の原則

死亡保険金を相続人や第三者が受け取るとき、原則は相続税です。所得税・住民税はかかりません(一部の契約形態を除く)。つまり、確定申告(所得税)での申告は不要が基本です。

押さえるべき線引き

- 「死亡保険金」=相続税の土俵。

- 「満期保険金」や解約返戻金など、死亡によらない給付は所得税(雑所得・一時所得)の対象になり得ます。

- 相続税の非課税枠は、死亡保険金にだけ適用。満期金には使えません。

できること(次の一歩)

- 受け取る給付が死亡保険金か満期金かをまず確認。

- 死亡保険金なら相続税の見積もり、満期金なら所得区分(雑・一時)の確認へ進みます。

保険料負担者が受取人本人(または第三者)の場合:贈与税・一時所得の可能性

契約の三者関係で税目が変わるのが最大の注意点です。代表例を表で一気に整理します。

| 契約者(保険料負担) | 被保険者 | 受取人 | 税目 | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| 被相続人 | 被相続人 | 相続人または第三者 | 相続税 | 死亡保険金=みなし相続財産。非課税枠あり |

| 受取人本人 | 別人 | 受取人本人 | 所得税(一次所得) | 50万円特別控除・課税は(収入−支出−50万円)×1/2 |

| A(父) | B(母) | C(子) | 贈与税 | Aが保険料負担、Cが受取──負担者≠受取人は贈与税に注意 |

| 会社 | 役員・従業員 | 会社 or 遺族 | 会社税務 | 実務は会社の会計・税務処理に従う(個人とは別枠) |

チェックの順番

- 誰が保険料を実質負担していたか(通帳・給与天引き)。

- 被保険者は誰か。

- 受取人は誰か(相続人か第三者か)。

できること(次の一歩)

- 通帳の引落履歴や控除証明書で、負担者=誰かを特定。

- 上表に当てはめて、相続税/所得税/贈与税のどれかを確定します。

申告・納税スケジュールと必要書類の整理✅

スケジュールを把握すると慌てません。期限から逆算し、書類を早めに揃えましょう。

申告・納税の流れ(基本)

- 相続税:相続開始(死亡)から10か月以内に申告・納付。延納・物納は要件あり。

- 所得税(一時所得):保険金を受け取った翌年の2〜3月に確定申告。

- 贈与税:翌年2/1〜3/15に申告・納付。

保険金請求に必要な主な書類

- 保険金請求書、保険証券

- 死亡診断書(写)/死体検案書(写)

- 戸籍謄本、相続関係説明図(受取人=相続人や「相続人」表記の場合)

- 受取人の本人確認書類・口座情報

- 保険料の控除証明書・引落履歴(負担者の確認用)

相続税申告で追加になりやすい資料

- 保険金の支払通知書、各保険会社の支払明細

- 法定相続人の人数を示す戸籍一式

- 他の相続財産(預貯金・不動産)の評価資料

できること(次の一歩)

- いま手元にある保険関係書類を一か所に集約。不足分は保険会社に再発行依頼。

- 期限をカレンダーに入れ、10か月・3月15日などの警戒日を家族で共有します。

遺留分との関係【侵害額請求が成立するか】

「受取人固有だから関係ないよね?」——生命保険と遺留分の距離感はよく誤解されます。原則は対象外ですが、金額の偏りや保険料負担の実態によっては、家族内の調整や遺留分侵害額請求の検討余地が生まれます。ここでは“どこからが問題になりやすいか”を実務目線で押さえます。

「原則対象外」でも例外的に考慮される条件

死亡保険金は受取人固有の財産で、遺産分割の対象外が原則です。ただし、次のような事情が重なると、遺留分の配慮・合意ベースの調整が議題に上がりやすくなります。

- 保険金額が相対的に大きい(他の遺産が少ない/保険金が家全体の取得額を左右)

- 保険料の実質負担者が被相続人で、長期にわたり家計から拠出

- 加入時期が死亡直前に近いなど、偏在目的が濃い設計と見られやすい事情

- 他相続人に生前贈与や代替的受益が乏しい(バランスを欠く)

✅判断の起点(簡易チェック)

- 保険金額 ÷(遺産総額+保険金) が50%超

- 保険料の8割以上を被相続人負担

- 終末期の駆け込み加入・受取人偏在が明確

上記はあくまで実務の目安です。該当するほど、配慮や調整を検討する価値が高まります。

できること(次の一歩)

- 保険設計の経緯メモ(加入目的・時期・見直し理由)を作成し、家族で共有します。

- 偏在が強いと感じる場合は、他財産での上乗せ・葬儀費や納税費の追加負担調整など、合意案を用意しましょう。

過大保険金の判断要素(被相続人の資産・保険金額・保険料負担)

「過大」と断じる明確な一本線はありません。複数要素を総合評価します。整理用にマトリクスをご用意しました。

| 要素 | 具体的な確認ポイント | リスクシグナルの例 | 収集すべき資料 |

|---|---|---|---|

| 金額規模 | 保険金/遺産合計の比率 | 50%超や他相続人の取り分を圧縮 | 支払通知・見積明細 |

| 負担実態 | 誰の口座から支払い/期間 | 被相続人負担が大半・長期 | 通帳引落履歴・控除証明 |

| 加入経緯 | 時期・目的・見直し歴 | 死亡直前の増額/名義変更 | 申込書・変更届の控え |

| 受益の偏在 | 他の生前贈与や配慮の有無 | 特定者のみ受益が突出 | 贈与記録・家計メモ |

| 被相続人の資力 | 収入/資産/扶養状況 | 資力に見合わぬ高額契約 | 源泉徴収・残高証明 |

補足の視点

- 収入・資産規模との釣り合い、家族の介護・扶養の実態も“納得感”を左右します。

- 「保険=悪」ではありません。保障目的が明確で、家全体の配慮が伝わる設計なら、争点化しにくいです。

できること(次の一歩)

- 上表の資料を2〜3点ずつ集め、第三者に説明できる“経緯台帳”を作っておくと、話し合いが落ち着きます。

遺留分侵害額請求の進め方と立証ポイント

実際に遺留分侵害額請求を検討するなら、タイムライン管理と証憑の確保が肝心です。

進め方(ロードマップ)

- 相続関係の確定:法定相続人・遺留分割合を確定(相続関係説明図)。

- 財産把握:遺産総額+死亡保険金(参考)を一覧化。

- 侵害額の試算:遺留分割合に照らして不足額を概算。

- 交渉・調整:まずは任意の話し合い(他財産の按分・費用負担で調整)。

- 意思表示(内容証明等):期日を区切り、書面で請求。

- 不調時の手続き:調停・訴訟を選択(専門家の関与を検討)。

立証ポイント(よく効く証拠)

- 保険料の出所:通帳の引落履歴、給与天引き記録

- 加入・変更の時系列:申込書、変更届、コールセンター記録

- 資力との均衡:収入証憑、残高推移、固定資産の状況

- 家族の貢献実態:介護・同居・扶養の記録(シフト表・日誌)

期限管理のコツ

- 「侵害を知った日から1年」の権利期間に注意(相続開始と侵害事実を知った時点から進行)。

- さらに相続開始から10年で消滅する長期の期限も意識。

- 交渉が長引く見込みなら、内容証明で意思表示を先に打っておくと安全です。

交渉の打ち手(丸く収める工夫)

- 他財産の上乗せや葬儀・納税費の追加負担でバランス調整

- 受取人側が一部を金銭給付する和解案

- 今後の介護・墓守負担の見直しなど、金銭以外の条件も組み合わせる

できること(次の一歩)

- いま分かる範囲で「侵害額のたたき台」(5分で作る概算表)を作り、関係者に共有。

- 証拠になり得る通帳コピー・書面控えはすべて日付順にファイル化しましょう。

特別受益・持戻しとの関係【誤解が生まれやすい論点】

「特別受益や持戻しに生命保険は入るの?」——ここで迷う方がとても多いです。原則は対象外ですが、例外的に議題に上がる事情があります。家族間の納得感を損ねないために、境界線を実務の順番で整理します。

生命保険は特別受益に当たるのか:実務の考え方

まず結論。死亡保険金は受取人固有の財産で、原則「特別受益」に算入しません。理由は、被相続人の財産として遺産に入らず、受取人が直接取得するからです。

ただし、次の事情が強いと“実質的に特別受益に近い”として、家族間の任意調整や議題化の余地が生まれます。

- 被相続人負担の保険料が長期・高額で、家計への影響が大きい

- 他の相続人への配慮(生前贈与・支援)が乏しいまま、一人に偏る

- 死亡直前の契約・増額・受取人変更など、偏在目的と捉えられやすい事情

判断のヒント

- 「法的に特別受益=×」でも、納得のための“擬似持戻し(任意調整)”は実務で有効

- 遺留分の論点とセットで検討すると議論が整理しやすい

できること(次の一歩)

- 保険料負担の実績(通帳・控除証明)と加入経緯メモを準備。家族会議で透明化しましょう。

- 法的算入が難しくても、他財産での微調整案を2〜3案つくって提示します。

持戻しが検討されるパターンと判断材料

民法の「持戻し」は、本来生前贈与・遺贈の調整ルールです。死亡保険金は原則対象外ですが、実質が“遺産の前倒し配分”に近いと感じられると、任意の持戻し(合意による加味)が検討されます。

持戻し検討のトリガー

- 保険金額が遺産総額の大半を占める(例:比率50%超が目安)

- 保険料の大半を被相続人が負担(例:8割以上)

- 加入・増額が終末期で、他相続人への説明がない

- 同居・介護負担などの内部公平の主張が強い

判断材料のマトリクス

| 軸 | 弱い(調整不要になりやすい) | 強い(調整検討) |

|---|---|---|

| 保険金の相対規模 | 遺産比20%未満 | 遺産比50%超 |

| 保険料負担 | 受取人本人が自費 | 被相続人が長期/全額 |

| 加入時期 | 健康時からの長期契約 | 直近の増額・名義変更 |

| 家族配慮 | 他相続人にも生前支援あり | 特定者への集中 |

できること(次の一歩)

- 上表に自分の家族事情を当てはめ、“調整必要度スコア”をつけてみましょう。

- 調整が必要と出たら、葬儀費用・納税費用の追加負担や他財産の上乗せで合意案を作成します。

事例で比較:特別受益該当/不該当のボーダー

境界線は単独要素ではなく総合判断です。イメージをつかむために、似て非なる3パターンを比較します。

| 事例 | 契約関係・事情 | 実務判断の目安 | 解説と落とし穴 |

|---|---|---|---|

| A:長期の家族保障型 | 20年前から同額契約。保険料は受取人本人の口座から。保険金は2,000万円、遺産は6,000万円 | 特別受益:不該当、持戻し合意不要 | 長期・自費負担・相対規模も小。原則どおり受取人固有でOK |

| B:家計負担が重い偏在型 | 10年超、保険料は被相続人口座。保険金3,000万円、遺産2,000万円。他相続人への生前支援ほぼなし | 法的算入は原則困難だが任意調整を強く検討 | 相対規模が大。遺留分配慮や他財産の上乗せで丸く収める選択肢 |

| C:死亡直前の増額・変更 | 逝去半年前に大幅増額、受取人を特定の子に変更。保険料は被相続人負担。保険金4,000万円、遺産1,000万円 | 争点化リスク高。任意の持戻し+遺留分の交渉を準備 | 経緯の説明が鍵。変更届・医療状況・家族メモが説得材料になる |

“星川のワンポイント”

- 「法で強制できる/できない」と「家族が納得する/しない」は別軸です。

- 強制算入が難しくても、情報の透明化+小さな調整で十分に収まることが多いです。

できること(次の一歩)

- 自分のケースをA〜Cのどれに近いか選び、対策メモ(3行)を家族と共有しましょう。

- 迷うときは、受取人・負担者・金額比率・加入時期の4点をメモ化してから専門家に相談すると、判断が速くなります。

保険の種類別にみる相違点

「終身・定期・収入保障・共済・団信・学資・養老」——名前は知っていても、遺産・相続税の扱いや受取方法はバラバラです。ここでは種類ごとの違いを一枚で把握し、迷いやすい境界を実務目線で整理します。最短で“うちの場合”を判断できるところまでご案内します。

终身・定期・収入保障・共済・団体信用生命保険(団信)の違い

まずは主要5タイプの性格と相続上の扱いを比較します。表の「実務での勘所」を先に押さえると、トラブル予防に直結します。

| 種類 | 保障期間/貯蓄性 | 受取の形 | 相続での扱い(原則) | 実務での勘所 |

|---|---|---|---|---|

| 終身保険 | 一生涯/貯蓄性あり | 一時金 | 受取人固有(遺産分割の対象外)・相続税(非課税枠あり) | 解約返戻金も存在。生前活用と死亡給付の線引きを整理 |

| 定期保険 | 期間限定/貯蓄性ほぼなし | 一時金 | 受取人固有・相続税 | 高額契約は遺留分配慮の話題になりやすい |

| 収入保障 | 期間限定/掛捨て中心 | 年金形式(または一時金化) | 受取人固有・相続税(年金受取でも原則同じ土俵) | 年金/一時金の選択で手取りや納税資金計画が変わる |

| 共済(個人) | 期間型が多い/掛捨て中心 | 一時金 | 受取人固有・相続税 | 共済独自の給付名称でも死亡給付=同じ考え方 |

| 団信 | 住宅ローン完済まで | 金銭給付ではなく残債免除 | 保険金は入らず、ローン残高が減る=遺産の純額が変化 | 不動産評価とローン残高の差額(純資産)が相続の土台 |

要点

- 死亡保険金=受取人固有、遺産分割の対象外が基本。ただし相続税の“みなし相続財産”として非課税枠を使えます。

- 収入保障の年金形式も、死亡による給付であれば相続税の土俵(契約関係が標準的な場合)。一時金化の有無で納税資金の段取りが変わります。

- 団信は現金が入るのではなく負債が減るという発想。家族説明は「保険金は来ないが相続財産の純額が変わる」と言い換えると伝わります。

できること(次の一歩)

- いま加入中の種類・受取方法(年金/一時金)をメモ化。団信は残債・金利タイプも併記しておきましょう。

- 高額な終身・定期は、家族ノートに加入目的と見直し履歴を書き添えておくと誤解を防げます。

企業・職域の団体保険/共済金の扱い

会社や職域を通じた団体定期保険・団体共済は、保険料の負担者と受取人の設定で扱いが変わります。福利厚生の一環でも、死亡による給付なら基本は相続税の土俵で考えるのが出発点です。

押さえるポイント

- 受取人が家族に指定されていれば、受取人固有で遺産分割の対象外。

- 保険料が給与天引きか会社負担かで、説明・証跡が変わります(控除証明や就業規程の写しを確保)。

- 団体経由の付加給付(見舞金・弔慰金)は制度ごとに性格が異なるため、支給根拠の書面を保管しておくと後の説明がスムーズ。

よくある勘違い

- 「団体=税金が軽い」ではありません。死亡による給付は“死亡保険金の考え方”に準拠して整理します。

- 受取人が「相続人」表記だと、人数確定や戸籍収集が必要になり、支払までの時間が延びがちです。

できること(次の一歩)

- 勤務先の福利厚生ガイドと加入証明を入手。受取人・負担者・給付名を家族ノートに転記。

- 退職・転職の際は、団体保険の継続可否と受取人の再確認を忘れずに。

学資保険・養老保険での満期金・死亡保険金の整理

学資・養老は「満期金」と「死亡保険金」が同居するタイプ。どちらで受け取るかで税目と家族への説明がガラッと変わります。

| 商品 | 主な給付 | 誰が亡くなると何が起きる | 税目の起点(原則) | 実務の勘所 |

|---|---|---|---|---|

| 学資保険 | 満期学資金・祝い金等 | 親(契約者/被保険者)死亡で保険料免除、満期金は予定通り支給 | 満期金=所得税(多くは一時所得)/死亡給付=相続税 | 満期金は死亡の有無に関係なく“満期”の性格。受取人・負担者の関係を先に確定 |

| 養老保険 | 満期金 or 死亡保険金(どちらか) | 満期まで生存=満期金、途中で死亡=死亡保険金 | 満期金=所得税(一般に一時所得)/死亡保険金=相続税 | 同じ契約でも給付のトリガーで税目が変わる。解約返戻との区別も |

判断のコツ

- 満期金は“死亡によらない給付”=所得税側、死亡保険金は“死亡による給付”=相続税側。

- 学資の保険料払込免除は、免除後も満期金は満期として扱うのが基本線。

- 養老は一つの契約で二面性。どちらが起きたかを最初に確定してから、税目・書類を並べましょう。

チェックリスト✅

- 契約の三者関係(契約者・被保険者・受取人)をメモ

- 給付の種類(満期/死亡/解約)と発生事由を確定

- 保険料負担者の事実(通帳・控除証明)を添える

- 学資は学費の出金予定表を作り、納税資金と同時に計画

できること(次の一歩)

- 学資・養老は、保険会社から支払明細(給付種別)を取り寄せ、税目別フォルダに分けて保管。

- 満期と死亡が混在しやすい家庭は、“いつ・誰に・何が起きたらどの税目?”を1枚の表で家族共有しましょう。

相続放棄と生命保険の受取【放棄しても受け取れる?】

「相続放棄したら、生命保険の受取金も諦めないといけないの?」というご相談はとても多いです。結論は“原則は受け取れる”。ただし、受取人の指定方法や放棄のタイミング・手続きで扱いが変わります。ここで一度、税金・口座・実務の順に整理して不安を解きましょう。

原則:相続放棄と受取人固有財産の関係

相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の遺産に対する権利義務を初めから持たなかったことにする手続きです。一方、死亡保険金は「受取人固有の財産」。受取人が個人名で指定されているなら、相続放棄しても受け取り可能が原則です。税務上はみなし相続財産(相続税の土俵)ですが、遺産分割の対象外であることは変わりません。

押さえるポイント

- 受取人=個人名なら、相続放棄後でも受給可。

- 受取人=「相続人」表記なら、放棄の有無で受取人の範囲・割合が変動(放棄者は“初めから相続人でなかった”扱い)。

- 相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)は、相続放棄者も人数に含めて計算されます(受取人数ではなく“法定相続人の数”が基準)。

できること(次の一歩)

- 保険証券の受取人欄(個人名か/相続人か)を確認します。

- 家族構成を図にし、法定相続人の人数と非課税枠の概算をメモ化しましょう。

放棄後の請求・課税・銀行口座の扱い

相続放棄と保険金請求は別レーンです。放棄後の実務を時系列で見ておきましょう。

放棄後の実務フロー

- 家庭裁判所で相続放棄の申述→受理通知を保管

- 保険会社へ死亡保険金の請求(受取人として)

- 相続税の判定・申告(他の財産と合算し、10か月以内に要否を判断)

- 受取口座は受取人本人名義を利用(被相続人名義口座は凍結扱い)

課税の整理

- 死亡保険金は相続税の対象(非課税枠適用可)、所得税・住民税は原則かからない。

- 受取人が保険料を自分で負担していた特殊な契約などは一時所得・贈与税の可能性があるため、契約者・被保険者・受取人・負担者を確認。

口座・資金繰りのコツ

- 保険金は受取人の口座で受領OK。

- 葬儀費・納税資金は、保険金と他の資金動線を分けて管理すると混乱を防げます。

できること(次の一歩)

- 放棄受理通知と保険金支払通知を税務フォルダに一元化。

- 受領後すぐ、非課税枠適用後の課税見込みを簡易試算しておきましょう。

放棄前後でやってはいけない行為(単純承認に注意)

相続放棄を予定しているのに、遺産を“使ってしまう”行為をすると単純承認(相続をした扱い)とみなされるリスクがあります。保全行為(壊れないように守る)はOKでも、処分・使用はNGが基本です。

やってはいけない可能性が高い行為(例)

- 凍結前に被相続人の預金を引き出して費消

- 遺産の売却・解約・名義変更(車の売却、証券解約など)

- 賃料・配当の受領や、遺産を担保に入れる行為

- 相続人としての権利行使(遺産を配分する前提の行為)

許されやすい行為(保存・管理の範囲)

- 住居や遺品の施錠・保全、雨漏り対策などの最小限の管理

- 公共料金の停止・解約、郵便物の転送手配

- 葬儀の実施・費用立替(常識的・相当な範囲)

- 相続財産の目録作成、残高・契約内容の照会

タイムラインの注意

- 熟慮期間は原則3か月。不明点が多ければ延長申立ても検討。

- 放棄後に誤って遺産を処分すると、トラブルの火種になります。迷ったら保存にとどめるのが安全です。

できること(次の一歩)

- 「保存」「処分」をチェックリスト化し、家族で共有。

- 放棄を視野に入れる段階から、通帳の出入金・鍵管理・郵便を記録に残しましょう。

参考の早見表(放棄×受取人ごとの扱い)

| 受取人の記載 | 相続放棄の影響 | 受取可否 | 税目の原則 | 実務メモ |

|---|---|---|---|---|

| 個人名(配偶者Aなど) | 放棄しても受取人固有として扱う | 受取可 | 相続税(非課税枠あり) | 遺産分割の対象外。情報共有で納得形成 |

| 「相続人」表記 | 放棄者は初めから相続人でない扱い | 残る相続人が受取 | 相続税 | 人数確定に戸籍一式。支払まで長くなりがち |

| 未指定・受取人死亡 | 遺産に帰属 | 協議で配分 | 相続税 | 遺産分割協議へ。手続きと時間に余裕を |

✅最後に(星川メモ)

- 「放棄=保険もNG」ではありません。受取人固有かどうかがカギです。

- 迷ったら、契約の三者関係+負担者+受取人の記載をまず書き出し。税務と実務の両面で重複チェックをしましょう。

手続きの流れ・必要書類・期限【時効と実務】

「保険金の請求、いつ何をすればいい?」と迷う方へ。ここは生命保険の手続きの道筋・必要書類・期限(消滅時効)を時系列で整理します。最短で漏れなく進めるための実務チェックを揃えました。

請求期限・支払時期・時効(消滅時効)を時系列で確認

まずは全体のタイムラインです。「いつまでに・何を」だけ押さえれば、迷いは減ります。

1〜2週目:初動

- ✅ 保険会社へ連絡→請求一式の取り寄せ

- ✅ 受取人・契約者・被保険者の確認、受取人が「相続人」表記か個人名かを確定

- ✅ 葬儀日程と並行して戸籍・死亡診断書の手配を開始

2〜6週目:請求準備・提出

- ✅ 必要書類をまとめて提出(不足が出やすいのでチェックリスト併用)

- ✅ 受取人が複数・「相続人」表記なら戸籍一式で相続人確定、代表者選任

支払時期の目安

- 書類到着後、審査完了次第の支払いが一般的です(数日〜数週間の幅)。

- 不備・原因調査・大口案件では追加照会で期間が伸びることがあります。

消滅時効(重要)

- 死亡保険金の請求権は原則3年が目安です(権利行使できるときから起算)。

- 間に合わない恐れがあるときは、内容証明で「催告」しておくと一時的な猶予(最大6か月)を確保しやすいです。

- 相続税の申告・納付は10か月以内。時効管理とあわせて税務の逆算も忘れずに。

できること(次の一歩)

- きょうから「連絡→請求書類請求→収集→提出」をカレンダー化。

- 3年の線が近い場合は書面で意思表示(催告)を先に打ちましょう。

必要書類一覧:死亡診断書・保険証券・戸籍関係・本人確認等✅

迷いがちな書類を用途別に並べました。受取人が個人名か「相続人」表記かで分量が変わります。

基本セット(多くのケースで必要)

- ✅ 保険金請求書(指定様式)

- ✅ 保険証券または契約内容が分かる書面

- ✅ 死亡診断書(写)/死体検案書(写)

- ✅ 受取人の本人確認書類(運転免許証等)・振込口座情報

- ✅ 保険会社からの支払通知控え(後日の税務用)

受取人=「相続人」表記・受取人未指定に近いケース

- ✅ 被相続人の戸籍一式(出生から死亡まで)

- ✅ 相続人全員の戸籍・戸籍附票

- ✅ 相続関係説明図(自作可/様式例あり)

- ✅ 代表相続人選任に関する同意書(求められることあり)

補助資料(不備予防・説明強化に効く)

- ✅ 保険料の控除証明書や通帳の引落履歴(負担者の確認用)

- ✅ 受取人変更届の控え・郵送記録(変更未反映トラブル対策)

- ✅ 弔慰金・共済金等の支給根拠(団体経由給付の整理用)

ミニコツ

- 写しはA4で統一・日付順に。不足指摘の頻出3点は「戸籍の取り寄せ範囲」「受取人住所の最新性」「口座名義のカナ表記」です。

代理人・相続人代表で進める場合の注意点

ご本人が動けない、相続人が多い——そんなときは代理人や代表相続人で効率化します。委任の形と同意の取り方を間違えなければ、ぐっと早くなります。

代理人で進める

- ✅ 委任状(実印/署名捺印)、代理人の本人確認書類

- ✅ 受取人本人の印影一致・住所一致がずれると差し戻しに

- ✅ 電話確認が入る前提で平日日中の連絡先を明記

相続人代表を立てる

- ✅ 相続人全員の同意書または相続手続依頼書を取り交わす

- ✅ 代表者に書類の原本提出権限と入出金連絡の一元化を委ねる

- ✅ 代表口座に入金→分配メモと出納簿を作成し、透明化

未成年・成年被後見人がいる場合

- ✅ 法定代理人の同意・関与が必要(場合により家庭裁判所の手続き)

- ✅ 署名は代理権限の表示を付す(例:親権者◯◯代筆)

やってはいけない注意(つまづき防止)

- 代表が個人口座で一部を流用するのはNG。入出金ログを残し、同日内の按分送金を徹底。

- 委任状の日付が請求書より後になっている、印影が不鮮明など、形式不備は即差戻しです。

できること(次の一歩)

- 代表者を1人決め、役割分担表(収集/提出/確認)を作成。

- 委任状は様式・記入例を先にもらい、見本どおりに作成しましょう。

金額シミュレーションと比較表【非課税枠・税負担のイメージ】

数字で見えると一気に腹落ちします。ここでは「500万円×法定相続人」非課税枠を軸に、保険金の課税対象額の出方をシンプルに可視化します。まずは早見表→具体例→納税資金の確保、の順で“いま決めること”を整理します。

法定相続人の人数別:非課税枠と課税対象額の早見表

死亡保険金に適用できる非課税枠=500万円×法定相続人の数です。受取人数ではなく相続人数で計算します。まずは合計保険金に対してのざっくり感覚を掴みましょう。

| 法定相続人の人数 | 非課税枠 | 合計保険金1,000万円 | 合計保険金2,000万円 | 合計保険金3,000万円 |

|---|---|---|---|---|

| 1人 | 500万円 | 課税対象500万円 | 課税対象1,500万円 | 課税対象2,500万円 |

| 2人 | 1,000万円 | 0円 | 課税対象1,000万円 | 課税対象2,000万円 |

| 3人 | 1,500万円 | 0円 | 課税対象500万円 | 課税対象1,500万円 |

| 4人 | 2,000万円 | 0円 | 0円 | 課税対象1,000万円 |

ポイント

- 非課税枠は“枠”であって控除ではないため、保険金の課税価格から差し引いた残りが課税対象になります。

- 他の遺産と合算後に基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)や税率を適用します。ここでは保険金パートの見え方に絞っています。

できること(次の一歩)

- 家族の法定相続人の人数を確定し、加入中の保険金合計を当てはめて課税対象“見込み”をメモにしましょう。

事例:保険金2,000万円・相続人2〜3人のケース比較

同じ2,000万円でも、相続人の人数で課税対象額が変わります。まずは単体の保険金パートだけを切り出して比較します(他の遺産は一旦置きます)。

| ケース | 法定相続人の人数 | 非課税枠 | 保険金合計 | 保険金の課税対象額 |

|---|---|---|---|---|

| A | 2人 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |

| B | 3人 | 1,500万円 | 2,000万円 | 500万円 |

さらに、他の遺産と合算したイメージ(例)

- ほかの遺産:自宅評価1,500万円、預貯金500万円(合計2,000万円)

- 合算の課税価格イメージ

- ケースA:保険1,000万円+他2,000万円=3,000万円

- ケースB:保険500万円+他2,000万円=2,500万円

ここから基礎控除(3,000万円+600万円×人数)で課税対象がさらに圧縮されます。

- 基礎控除(ケースA:2人)=3,000+1,200=4,200万円 → 合算3,000万円なら課税なしの可能性

- 基礎控除(ケースB:3人)=3,000+1,800=4,800万円 → 合算2,500万円なら課税なしの可能性

※実務では不動産評価や債務・葬式費用の控除などで数字が動きます。「概算で位置を把握→必要なら精緻化」の順で十分です。

できること(次の一歩)

- 保険金合計・他の遺産・債務を3行で一覧化し、基礎控除に収まるかをざっくり確認しましょう。

- 収まらない見込みなら、納税資金(現金化手順)を先に決めると安心です。

実効税率と納税資金の確保プラン

相続税は超過累進税率で、実効税率は課税価格と法定相続分課税方式で決まります。ここでは“資金をどう用意するか”にフォーカスします。納税は現金一括が原則(延納・物納は要件あり)なので、現金動線を早めに確保しましょう。

納税資金のつくり方(優先順)

- ✅ 死亡保険金の一部取り置き(まずは税額見込み×1.2倍を目安にプール)

- ✅ 収入保障型は一時金選択の可否を確認(選べるなら納税時期に合わせて受取)

- ✅ 預貯金の仮払い制度の活用検討(金融機関の上限・必要書類を確認)

- ✅ 不要資産の売却スケジュール(相続発生後は時間がかかる前提で逆算)

- ✅ 延納の検討(納税資金が不足・分割に合理性がある場合)

ミニ早見表(資金確保チャネルと注意点)

| チャネル | 速度感 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 死亡保険金の取り置き | 速い | 現金化済みで扱いやすい | 受取人固有。家族内の説明と配慮を |

| 収入保障の一時金化 | 中 | タイミング調整が効く | 一時金選択の有無・換算率を確認 |

| 預貯金の仮払い制度 | 中 | 凍結口座から一部現金化 | 限度額・戸籍一式など書類負荷 |

| 不動産売却 | 遅い | 高額資金を用意可能 | 時間・コスト・税務の連動に注意 |

| 延納 | 遅い | キャッシュ負担を平準化 | 要件・担保・利子税の検討が必要 |

できること(次の一歩)

- 概算税額(レンジ)を作り、取り置く現金額を家族で合意。

- 収入保障や複数保険がある方は、受取方法の再選択や受取順をメモに落としておきましょう。

✅星川メモ

- 非課税枠の人数カウントと他の遺産の概算だけで、課税の有無はかなり見えてきます。

- 迷ったら、「人数→非課税枠→保険金の課税対象→他の遺産と合算→基礎控除」の順にチェックすればOKです。

よくある質問(FAQ)

「ここだけスッキリ整理したい」という声が多い4テーマを、実務の順番でまとめました。手続きの迷いは、要点と必要書類を先に並べるだけで半分解けます。受取人の属性・借金の有無・保険会社の数・契約不明——それぞれの詰まりやすい所を、最短ルートで解消していきます。

受取人が未成年・認知症の場合の手続きは?

受取人が手続きできない場合は、代理権の整備が先です。未成年なら親権者、判断能力に課題があるなら成年後見人の選任が軸になります。

- ✅ 未成年:原則は親権者が代理。親権者が受取人と利害が衝突する場合は、特別代理人を家庭裁判所に申立て。

- ✅ 認知症等:成年後見人の選任が必要なことが多いです。選任後は後見登記事項証明書を添付して手続き。

- 必要書類の典型:保険金請求書、死亡診断書(写)、受取人本人の戸籍・住民票、親権者/後見人の本人確認書類、登記事項証明書、振込口座情報。

- 受取人が複数・「相続人」表記の場合は、相続関係説明図と代表相続人の同意書も準備。

できること(次の一歩)

- 受取人の状況をメモ化(未成年・判断能力・住所)。親権・後見の有無を先に確認してから保険会社へ連絡しましょう。

借金・差押えと保険金の関係は?

死亡保険金は受取人固有の財産が原則です。被相続人の債権者が直ちに差し押さえられるわけではありません。ただし、受取人本人の借金がある場合は、受取後の財産として差押え対象になり得ます。

- 被相続人の借金:原則、死亡保険金は遺産ではないため、そのまま差押えの対象外。

- 受取人自身の債務:受領後は受取人の財産となるため、将来的な差押えリスクはあり得ます。

- 団信(住宅ローン):現金は入らず残債が減るため、債務・資産の純額に影響する点を家族に説明。

- 実務の配慮:受領金で葬儀費・納税資金を先に確保し、生活費用と分別管理。通帳を分け、出納メモを残すと安心です。

できること(次の一歩)

- 借入先と状況を一覧化(残高・返済日・保証の有無)。保険金入金口座は専用口座を用意し、用途別に分けて管理しましょう。

保険会社が複数ある場合の優先順位や横断手続きは?

複数社に加入していても、それぞれの契約で個別請求が原則です。優先順位はありません。同時並行で進め、支払通知の控えは税務フォルダに一元化します。

- ✅ 同時進行:全社へ同日連絡→請求書類を取り寄せ。戸籍一式は必要部数を多めに。

- ✅ 情報整理:契約番号・被保険者・受取人・金額・受取方法(年金/一時金)を1枚の管理表に。

- ✅ 相続税対応:合算で非課税枠や課税対象額を判定するため、支払明細の控えは漏れなく保存。

- 効率化のコツ:代表相続人や窓口担当を一人決め、問い合わせ履歴(日時・担当・要提出物)を残す。

できること(次の一歩)

- 「会社名/契約番号/受取人/金額/請求進捗」を並べた進捗シートを作成。提出日と到着予定日をカレンダー連携しましょう。

保険証券や契約内容が不明なときの調べ方

「証券が見つからない」「どこに入っているか不明」でも、手はあります。ポイントは支払実績の痕跡と一括照会の活用です。

- ✅ 通帳・クレカ明細:保険会社名の引落しや共済の掛金を遡って確認。控除証明書の郵送元も手掛かり。

- ✅ 勤務先・組合:団体保険・共済の加入有無を人事・共済窓口に照会。退職者はOB窓口も確認。

- ✅ 保険会社への照会:被保険者情報と本人確認資料で、契約照会が可能な場合あり(各社ルール)。

- ✅ 第三分野(医療・がん等)も含め、死亡給付の有無を一覧化。

- 家探しのコツ:年末控除証明ハガキ、契約内容通知、約款冊子、保険会社名の封筒を収納箱から探索。

ミニチェックリスト(最短ルート)

- ✅ 通帳の毎月同日引落しをマーキング

- ✅ 年末調整の控除証明フォルダを確認

- ✅ 勤務先・共済に電話(加入有無だけでも)

- ✅ 見つかった会社に横展開照会(契約の有無・受取人・金額)

できること(次の一歩)

- 見つけた断片情報を1枚の一覧に集約。確度の高い会社から請求書類の取り寄せを始めましょう。見つけ次第、税務フォルダに格納していけば後がラクです。

トラブル回避と予防策【生前の設計が9割】

「亡くなってから慌てる」のを避けるいちばんの近道は、生前の設計と情報共有です。受取人の指定、見直しのタイミング、エビデンスの保管、そして遺留分と資金計画の整合。ここを整えるだけで、後の手続きと家族の納得度がまるで違います。

受取人の適切な指定・定期的な見直し

受取人は“個人名”で明確に。「相続人」表記は実務負荷が上がりがちです。家族構成やライフイベントに合わせて年1回の棚卸しを習慣化しましょう。

チェックポイント✅

- 個人名指定+続柄(例:長女◯◯)に統一

- 予備受取人の設定可否を確認

- 離婚・再婚・子の独立・孫誕生・転居・認知症発症などイベントごとに再確認

- 複数契約は受取割合の“合計100%”を必ず確認

ミニ表:見直し頻度の目安

| きっかけ | 目安時期 | 見直す項目 |

|---|---|---|

| 家族構成の変動 | 発生後すぐ | 受取人名・割合・予備受取人 |

| 住宅購入・借換 | 契約時 | 団信と他保険の重複 |

| 年末調整 | 毎年 | 契約一覧・非課税枠の見込み |

| 健康状態の変化 | 診断・治療開始時 | 保障額・受取方法(年金/一時金) |

できること(次の一歩)

- 直近の契約内容通知を取り寄せ、受取人の現状を家族ノートに貼り付けます。

家族内共有・エビデンス保管(契約内容・支払口座)

“知っている人しか知らない”状態がトラブルの温床です。家族で見られる証拠セットを作っておきましょう。

星川式・保管セット✅

- 契約一覧(会社名/契約番号/被保険者/受取人/金額/受取方法)

- 保険証券・約款・変更届の控え、提出日が分かる郵送記録

- 保険料の引落口座(通帳コピー)と控除証明書

- アクセス方法メモ(保険会社のID・問い合わせ先)

- クラウド保存+紙ファイルの二重化、更新日を表紙に明記

できること(次の一歩)

- 今週末、家族と30分の情報共有会。ファイル一式をテーブルに並べ、“見える化”から始めましょう。

遺留分配慮と資金計画:過大保険金を避ける設計

保障は必要、でも偏在は揉めやすい。このバランスを取るコツは、遺留分の感度と納税資金の手当てを同時に設計することです。

設計の原則

- 保険金/(遺産+保険金)>50%なら、配慮を要検討

- 保険料負担が家計(被相続人)中心なら、説明文(加入目的・見直し理由)を残す

- 収入保障は年金受取で“分散”。一時金は納税期前に合わせてピンポイント受取を検討

- 他相続人への生前配慮(少額贈与・教育費援助・家財の公平分配)で心理的バランスを確保

調整アイデア

- 高額終身・定期は金額を段階化(逝去時期に応じて逓減)

- 受取人を複数名に分散、または他財産側で任意の上乗せをセット

- 団信活用で純資産の平準化(現金給付に偏らせない)

できること(次の一歩)

- 家族構成と資産概算を1枚の図に。保険比率と納税資金の出どころを赤字で記入してみましょう。

専門家に相談すべきタイミングと持参資料✅

迷いが3つ以上なら、早めの第三者チェックが時短です。相談前に資料を揃えると、1回で結論まで届きやすいです。

相談すべきタイミング

- 高額保険金(相続財産に対し過半)や受取人偏在が気になる

- 受取人変更の証跡が弱い/未反映疑いがある

- 相続放棄予定者がいるのに受取人が「相続人」表記

- 学資・養老・収入保障が混在し税目が複線化

持参資料リスト✅

- 契約一覧(会社・番号・三者関係・金額・受取方法)

- 受取人指定・変更届の控え、提出記録

- 通帳引落履歴、年末控除証明書

- 家族の相続関係図、おおよその資産・負債表

- 争点メモ(納得できない点を3行で)

できること(次の一歩)

- 今日の時点で揃えられる資料をクリアファイル1冊に。争点3行メモを表紙に貼って、相談予約へ進みましょう。

関連記事:岡山で遺品整理を依頼するなら知っておきたい業者情報