「遺産分割協議って何を決めるの?」「どう進めればいいの?」とお悩みの方へ。相続トラブルを防ぎ、納得できる話し合いを進めるためのポイントを実務視点で解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。

遺産分割協議でまず確定すべき【基本項目】

「遺産分割協議って、そもそも何を決めればいいの?」

そんな疑問を抱えている方はとても多いです。

特に相続が初めての経験となると、誰と話し合えばいいのか、どこまで確認が必要なのかも分からず、不安を感じるのは当然のこと。

この記事では、遺産分割協議を始める前に必ず押さえておくべき3つの基本項目について、順を追ってわかりやすくお伝えしますね。

相続人と相続財産の確認

協議を始める前にまず必要なのが、誰が相続人で、どんな財産があるのかを正確に把握することです。

相続人の確認は「戸籍の収集」から始まります。

故人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せ、法律上の相続人が誰なのかを明確にします。

これを怠ると、「後から出てきた相続人」によって協議が無効になるケースもあるので要注意です。

相続財産の確認には以下のようなものがあります。

✅ 不動産(土地・建物)

✅ 預貯金(銀行口座、定期預金など)

✅ 有価証券(株式、投資信託など)

✅ 借金や未払金(マイナスの財産も対象です)

不動産については、固定資産税の納付書や登記簿謄本を確認し、所在地・名義・評価額を把握しましょう。

預貯金や証券は、金融機関に残高証明を依頼するのが一般的です。

「誰が何を受け取るか」を決めるためには、最初に全体像を正確に掴むことが何よりも大切です。

法定相続分との違いを整理

「法定相続分」とは、民法で定められた相続の割合のこと。

たとえば、配偶者と子どもが相続人なら、配偶者が1/2、子ども全員で1/2というのが基本です。

ただし、これは“話し合いがまとまらないときの目安”にすぎません。

実際の遺産分割協議では、必ずしも法定相続分通りに分ける必要はないのです。

たとえば、「長男が親の介護をずっとしてきたから多めに」「次男は既に生前贈与を受けていたから少なめに」など、各家庭の事情を反映して柔軟に決めることができます。

だからこそ、法定相続分を「出発点」として意識しつつ、実情に応じた分割方法を検討することが重要なのです。

覚えておきたいポイントとして、以下のようなケースでは法定相続分よりも個別の事情が重視されることがあります。

- 被相続人の介護や療養看護に多く関わった

- 生前に特別な援助(住宅購入資金など)を受けた

- 他の相続人と著しく事情が異なる

法定相続分はあくまで「参考」であり、最終的には合意がすべてという点をしっかり押さえておきましょう。

遺言の有無とその 法的効力のチェック

協議の前に確認しておきたい大事なこと。それが「遺言があるかどうか」です。

遺言がある場合、その内容が協議に優先されることになります。

ただし、すべての遺言がそのまま有効とは限りません。

効力があるのは、民法の要件を満たした「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などです。

とくに注意したいのが、自筆証書遺言。

近年は法務局に保管制度ができたため信頼性は増しましたが、書式不備や内容の曖昧さで無効になるケースも少なくありません。

また、遺言があっても、相続人全員が納得すれば遺産分割協議によって内容を変更することも可能です。

ただし、勝手に無視することはできませんので、遺言の内容と効力を専門家にチェックしてもらうことが大切です。

【次の一歩】

・相続人と財産のリストを作成してみましょう

・法定相続分を一度整理してみて、家族での認識にズレがないか確認しておくと安心です

・遺言書が見つかったら、まずは開封せずに専門家に相談を

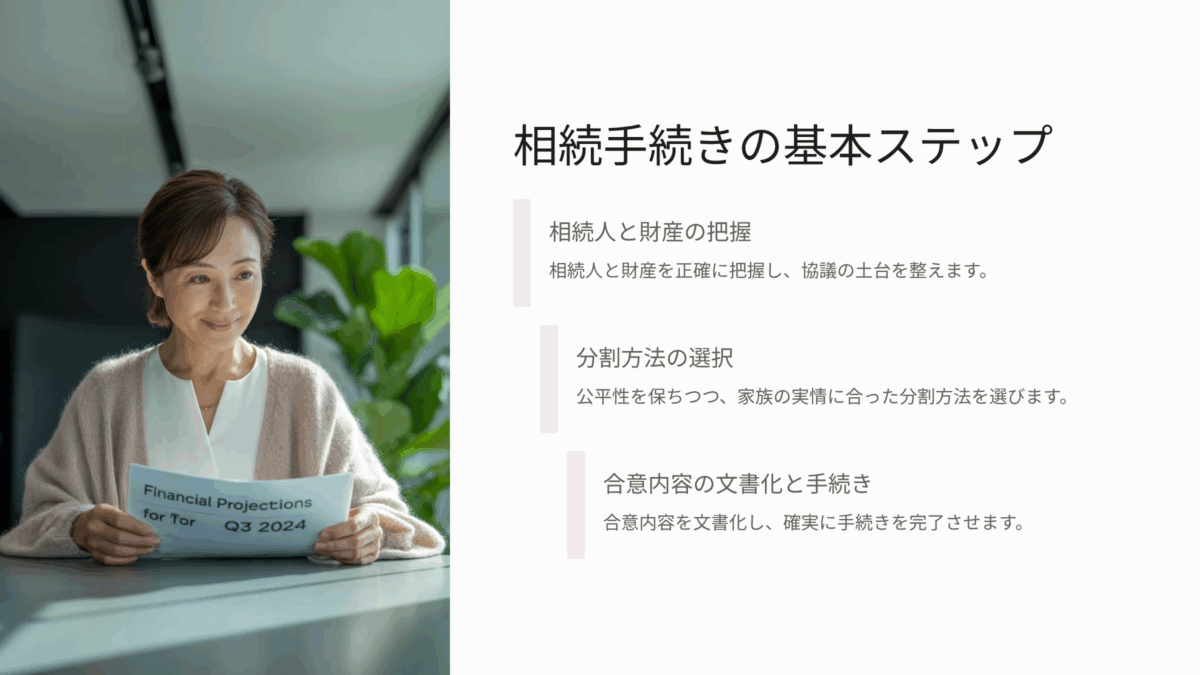

遺産分割協議の目的と全体の流れ【進行ステップ】

「いざ話し合いを始めたいけれど、何からどう進めたらいいのか分からない」

そんな方のために、遺産分割協議の“流れ”と“準備”を整理して理解することが何よりの近道です。

慌てて動いてしまうと、話し合いが長引いたり、信頼関係にヒビが入ってしまうことも。

ここでは、協議前の準備から合意に至るまでのステップを、具体的に・順を追ってご紹介しますね。

協議の開始前に準備すべき書類一覧

スムーズな遺産分割協議のためには、必要な情報をあらかじめ書類でそろえておくことが第一歩です。

以下は、基本となる準備書類の一覧です。

| 書類名 | 内容 | 用途 |

|---|---|---|

| 戸籍謄本 | 被相続人の出生から死亡まで/相続人全員分 | 相続人の確定 |

| 不動産登記簿謄本 | 所有不動産の登記内容 | 不動産の名義・評価確認 |

| 固定資産評価証明書 | 不動産の評価額(市区町村が発行) | 財産評価の参考資料 |

| 預貯金の残高証明書 | 各金融機関から取得 | 預金額の把握 |

| 有価証券の明細書 | 証券会社・取引履歴 | 株式や投信の把握 |

| 借入金・未払金の明細 | 借用書・請求書など | マイナスの財産確認 |

✅ 準備が不足すると、話し合いが中断したり、後から揉める原因にもなります。

まずは必要書類をリスト化して、一つずつ揃えることから始めましょう。

家族間や専門家との事前打ち合わせの重要性

「話し合いの場」がいきなり本番になると、どうしても感情的になりがちです。

そのため、協議に入る前の“事前すり合わせ”がとても大切です。

たとえば、

✅ それぞれの希望や考え方を聞き出しておく

✅ 不動産を誰が使っているかなど現状を確認する

✅ トラブルになりそうな点を事前に整理しておく

こうした準備によって、「いきなり対立する」事態を防ぐことができます。

また、家族だけでは難しいと感じる場合は、第三者(司法書士・弁護士・行政書士など)を交えての打ち合わせも有効です。

特に不動産や税金が絡む場合、専門家の知見があるだけで話し合いがスムーズに進みやすくなります。

「できるだけ早く終わらせたい」「もめたくない」のであれば、準備段階からの“段取り”がカギです。

協議の進行フロー(開始→調整→合意の流れ)

遺産分割協議の流れは、以下のようなステップで進めるのが一般的です。

- 情報共有

相続人と相続財産の全体像を確認。準備した書類をもとに事実を整理します。 - 希望のヒアリング・意見交換

「誰がどの財産を希望するか」「残したい財産があるか」など、各人の考えを共有します。 - 調整と再検討

意見がぶつかる部分を話し合い、折り合いがつくよう調整。

ここで専門家の提案や第三者的な意見が有効になる場面も多くあります。 - 最終合意

合意した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。

これを全員で署名・押印することで、協議が正式に成立します。

✅ 合意に至るまでには、必ず段階を踏む必要があります。

焦らず、1つずつ確実に進めていくことが、トラブル回避への近道です。

【次の一歩】

・必要書類のチェックリストを作成し、不足分を洗い出してみましょう

・家族で一度、非公式な話し合いの場を設けてみるのもおすすめです

・専門家への初回相談だけでも、気持ちがグッと軽くなることがありますよ

関連記事:岡山で遺品整理を依頼するなら知っておきたい業者情報

話し合いを円滑に進めるポイント【コミュニケーション戦略】

「家族だからこそ、話し合いが難しい」

遺産分割協議の現場で、何度も耳にする言葉です。

本来、誰もが納得して次のステージに進むための話し合いのはずなのに、感情がぶつかり合い、“分ける”ではなく“争う”方向に進んでしまうケースも少なくありません。

ここでは、協議を“建設的な話し合い”として進めるための、コミュニケーションの工夫と戦略をお伝えします。

感情的な対立への配慮と冷静な議論の進め方

「昔のことを思い出すとつい…」「あの時の不公平感が忘れられない」

そんな“感情の蓄積”が、協議の場で噴き出してしまうことがあります。

感情をゼロにすることはできません。

でも、議論と感情は分けて考えることができます。

✅ 話し合いの場は冷静な時間帯に設定する

✅ 感情的な話題が出たら、一度話を止めて整理する

✅ 発言を文字に起こしながら、論点を明確にする

こうした小さな工夫が、「冷静に話し合える空気」をつくります。

また、無理に全員が一斉に話すよりも、「一人ずつ順番に意見を言う」「感情が強い人には一旦“聞き役”になってもらう」など、“対話のルール”を共有するだけでも場が整いやすくなります。

「納得して終えることが目的」と心に置いておくだけでも、言葉の選び方が変わりますよ。

公平性を保つための基準設定(評価・評価方法)

遺産分割で最も揉めやすいのが、「誰がどれだけもらうか」の部分。

ここで重要になるのが「公平に評価するためのルール」です。

評価の基準があいまいだと、誰かが「損をしている」と感じてしまいがち。

そうならないためには、客観的な評価軸を取り入れることが必要です。

たとえば、

- 不動産の評価 → 固定資産税評価額/路線価/不動産会社による査定

- 株式や投資信託 → 取得時の価格ではなく「相続開始日の時価」

- 預貯金 → 金融機関の残高証明を基準

これらを公平に比較することで、「言った・言わない」の争いを防げます。

さらに、現物分割(そのまま分ける)、代償分割(現金で調整)、換価分割(売却して分ける)などの分け方の選択肢も、基準をもとに検討するのが◎です。

数字と基準が見えるだけで、協議の空気は大きく変わります。

第三者(司法書士・弁護士・税理士等)の役割

「家族だけでやるには限界がある」

それを感じたら、ためらわずに“外の力”を借りるタイミングです。

第三者の関与には、大きく3つのメリットがあります。

| 専門家 | 主な役割 | 効果 |

|---|---|---|

| 司法書士 | 相続登記・協議書作成・不動産関連の法的手続き | 実務的な手続きをスムーズに |

| 弁護士 | 法的トラブル・対立の調整・代理交渉 | 揉め事の中立的な整理役 |

| 税理士 | 相続税の試算・節税の提案 | 税務面の不安を事前に解消 |

「中立な立場で話を聞いてくれる人がいる」

それだけで、家族同士の“構え”は緩みやすくなります。

とくに話が複雑になりそうなときは、早めに無料相談などを活用して“相談しておける場所”を見つけておくことが安心につながりますよ。

【次の一歩】

・話し合いのルールを家族で共有しておく

・財産の評価方法を決めておく(できれば書面に)

・「いざという時に頼れる専門家リスト」を作っておくと安心です

協議で決める具体的な項目とその留意点【内容別に解説】

「具体的に何をどう分ければいいのかがわからない」

そんなお声をよくいただきます。

遺産分割協議の核心は、“どの財産を、誰が、どの方法で”受け取るかを決めること。

ただし、財産の種類や事情によって、注意すべきポイントや最適な分け方は変わってきます。

ここでは財産の内容別に、分割方法とその留意点を丁寧に整理していきますね。

預貯金・不動産・株式など財産ごとの分割方法

財産にはいろいろな種類がありますが、それぞれに適した分け方を理解しておくと、話し合いがスムーズになります。

✅ 預貯金

金融機関ごとに口座を確認し、金額が明確なため分けやすい財産です。

ただし、相続開始後は原則として口座が凍結され、協議書がなければ引き出しができません。

✅ 不動産(土地・建物)

評価が難しく、誰が住むか・どう維持するかが争点になりやすい財産です。

不動産会社による査定や、路線価・固定資産税評価額など、複数の方法で価値を把握しておくことが大切です。

共有名義にする場合は後のトラブル防止のためにも注意が必要です。

✅ 株式・投資信託

相続時点の時価で評価します。

相場変動の影響を受けやすく、分割時期によって評価額が変わる可能性があるため注意が必要です。

証券会社によっては相続手続きが煩雑な場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

財産の性質に応じた分け方を選ぶことで、納得感のある協議につながります。

共有財産の処理(売却・贈与・分割)と所得税対応

相続財産の中には、「複数人の共有になっているもの」や「分けにくいもの」が含まれることもあります。

たとえば、実家の土地建物などは「住んでいる人がいる」「売却するか悩んでいる」など複雑な状況が重なりやすいです。

このような場合、主に以下の方法があります。

- 売却して現金で分ける(換価分割)

- 誰か1人が取得して、他の相続人に現金を支払う(代償分割)

- 共有名義にして持ち続ける(共有継続)

ただし、売却する場合は譲渡所得税、贈与する場合は贈与税など、税金が発生するケースもあるので要注意です。

また、不動産の名義変更には登録免許税がかかるなど、見落としがちなコストもあります。

「分けた後に発生する税金や手続き」まで視野に入れることが、失敗しない協議のポイントです。

現物分割・代償分割・換価分割の選択肢と判断基準

遺産の分け方には、主に次の3つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、財産の内容と家族の状況に合わせて選ぶのが理想です。

| 分割方法 | 内容 | 向いているケース | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 現物分割 | 財産そのものを分ける | 預金や現金、不動産などが複数ある場合 | 価値のバランスが取りづらい |

| 代償分割 | 一部の財産を取得する人が他の相続人に代償金を支払う | 不動産を1人が取得するなど | 支払能力や税金の影響 |

| 換価分割 | 財産を売却し、現金で分ける | 分けにくい財産や公平を優先したいとき | 売却時期や税負担の調整が必要 |

たとえば、実家を長男が相続し、代償金を他の兄弟に支払うといったケースは、家族間の合意があれば現実的な選択肢です。

一方、すぐに現金化できる預貯金は現物分割に向いています。

話し合いを始める前に、「どの方法が一番納得感がありそうか」を家族で共有しておくと、話がこじれにくくなります。

【次の一歩】

・不動産や金融資産の「価値の見える化」をしておきましょう

・売却・贈与・共有など、それぞれの方法の費用や税金を事前にシミュレーション

・分割方法の選択肢を、家族で紙に書き出して比較検討するのもおすすめです

関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方

合意形成後の手続きと注意点【実務フォロー】

「ようやく協議がまとまった」

ほっとひと息つきたいところですが、実はここからが本当の意味での“手続きのスタート”です。

協議の内容を法的に有効な形で残し、正確に手続きを行うことが、あとからのトラブルを防ぐ最善策になります。

この章では、合意後にやるべきこと・やってはいけないことを、実務視点で整理してご案内します。

合意書(遺産分割協議書)の作成と記載すべき事項

遺産分割協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残すことが必須です。

これは、預貯金の解約や不動産の名義変更、相続税の申告など、すべての実務で求められる“正式な証拠書類”になります。

遺産分割協議書に必ず記載しておくべき内容は以下の通りです。

✅ 被相続人の氏名・死亡日

✅ 相続人全員の氏名・続柄・住所

✅ 分割内容(誰がどの財産を取得するか)

✅ 協議日・署名・実印押印

✅ 相続人全員の印鑑証明書を添付

1人でも署名や印鑑が欠けていると、法的な効力が認められません。

また、書式の自由度は高いですが、不動産や金融機関の手続きに耐えうる形式にするため、専門家の作成サポートを受けるのがおすすめです。

「これで一安心」と思っても、協議書の不備でやり直しになるケースもあります。

丁寧に・慎重に作成することが、家族全体の安心につながります。

登記・名義変更・税務申告などの後続手続き

協議が成立した後には、相続財産の名義変更や税務手続きが控えています。

ここをきちんと終わらせておかないと、「名義は親のまま」「税務申告の期限が過ぎてしまった」などの問題が起こる可能性があります。

主要な手続きは以下のとおりです。

| 手続き内容 | 担当窓口 | 期限や注意点 |

|---|---|---|

| 不動産の相続登記 | 法務局 | 2024年から義務化(3年以内) |

| 預貯金の解約・名義変更 | 各金融機関 | 協議書・印鑑証明書が必要 |

| 株式・証券の名義変更 | 証券会社 | 各社の書式や手順に従う |

| 相続税の申告・納付 | 税務署 | 相続開始から10ヶ月以内 |

✅ 期限を過ぎるとペナルティが発生する手続きもあるため、スケジュールを立てて順番に処理していきましょう。

また、不動産登記は司法書士に、税務申告は税理士に依頼することで、手続きの正確性とスピードが格段に上がります。

協議後のトラブル防止策(保存方法・再協議対応)

「無事に終わったはずなのに、また話が出てきた…」

実際、協議後にトラブルが発生するケースもゼロではありません。

それを防ぐためには、合意内容を“しっかり保管し、誤解を生まない形で残す”ことが欠かせません。

✅ 協議書の原本は、コピーを取って複数保管

✅ 各相続人に1部ずつ配布し、確認印をもらう

✅ 重要書類は耐火金庫や貸金庫に保管するのも有効

また、後から新たな財産が見つかった場合や、法改正があった場合に備えて、再協議の可能性も視野に入れておくと安心です。

その際、「再協議は全員の合意が前提」「分割内容の変更は書面で残す」など、あらかじめルールを共有しておくと混乱を避けられます。

協議は“終わり”ではなく、“次の暮らし”を始めるための節目。

だからこそ、しっかり整理して、気持ちよく次のステップに進みたいですね。

【次の一歩】

・協議書の控えは、誰がどこに保管しているか記録しておきましょう

・期限のある手続きは、カレンダーにマークしておくと抜け漏れ防止になります

・不安な項目は、信頼できる専門家に一度相談するだけでも安心感が得られますよ

関連記事:遺品整理の節約術と処分方法の選び方

よくあるトラブルと回避策【Q&A形式で整理】

「うちは大丈夫」と思っていたのに、いざ協議が始まると…

そんな風に、相続の現場では“予想外のトラブル”が起こることが少なくありません。

この記事の最後では、実際によくある3つのトラブルとその回避方法をQ&A形式で整理してお届けします。

あらかじめ知っておくことで、いざというときの対応が変わりますよ。

「公平ではない」と感じたときの対応

Q:協議の内容に納得できず、「不公平だ」と感じたらどうすれば?

A:まずは、「なぜそう感じるのか」を整理して伝えることが第一歩です。

たとえば、「評価方法に納得がいかない」「生前贈与を考慮してほしい」など、具体的な根拠を言葉にしましょう。

感情的な反発だけでは、協議は進展しません。

また、中立的な第三者(専門家)に入ってもらうことで、客観的な視点で再検討できることもあります。

話し合いをリセットする勇気も大切です。

✅ 解決のヒント

- 財産評価の方法を見直す

- 生前贈与や介護の負担など「寄与分」を整理する

- 一時的に冷却期間を設けるのも有効

“公平感”は人によって違います。

だからこそ、納得できる説明やプロセスがカギになります。

相続人間の連絡が途絶えた場合の対処方法

Q:連絡の取れない相続人がいて、協議が進みません。どうすれば?

A:遺産分割協議は、全相続人の合意がなければ成立しません。

そのため、「連絡が取れない=協議ができない」という状態になります。

まず試すべきは、

✅ 手紙(配達記録付き)での連絡

✅ 弁護士など第三者を通じての通知

✅ 戸籍や住民票をたどって現住所を調査すること

それでも連絡が取れない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」をするという方法があります。

また、相続放棄が確定しているかどうかも、裁判所で確認することができます。

放置せず、早めに「できることから手を打つ」ことが大切です。

第三者に持ち込むタイミングとメリット・デメリット

Q:どうしても合意できず…弁護士や家庭裁判所に相談すべきでしょうか?

A:協議が平行線をたどる場合や、関係がこじれてきたときには、第三者への相談・介入を検討すべきタイミングです。

【メリット】

- 中立的な視点で事実を整理してくれる

- 感情的な対立を回避しやすくなる

- 手続きの正確性が確保できる

【デメリット】

- 手続きが複雑・長期化しやすい

- 場合によっては費用がかかる

- 関係修復が難しくなる可能性も

ポイントは、“解決のために誰かを巻き込む”という前向きな発想で動くこと。

最初は無料相談だけでも十分効果がありますよ。

【次の一歩】

・トラブルの“芽”に早めに気づくことが最大の予防策です

・感情より「理由」「ルール」「手続き」に目を向けましょう

・専門家は「最後の手段」ではなく「最初の相談先」として使ってOKです

関連記事:岡山市内で評判の良い遺品整理業者一覧