親に「遺言を書いてほしい」と思っても、なかなか言い出せない——そんな悩みを持つ方へ。自然な伝え方や対話のコツを、事例や言葉選びの工夫とともにお伝えします。目次を見て必要なところから読んでみてください。

どうして「親に遺言を書いてほしい」と言い出せないのか?原因と心の整理

「親に遺言を書いておいてほしい」と思っていても、いざその話を切り出そうとすると、言葉が詰まってしまう。そんな悩みを抱える方は少なくありません。相続や終活の話題は、デリケートで避けがちなテーマだからこそ、「どう伝えればいいか分からない」という戸惑いが生まれます。この章では、なぜ言い出しにくいのか、その心理的な背景を整理しながら、冷静に自分の気持ちと向き合うヒントをお届けします。

言い出せない心理的ハードル:タブー意識と断られる不安

「遺言を書いて」と親に頼むことは、死を意識させることでもあります。そのため、「縁起でもない」「不謹慎だ」といった反応を恐れて、話を切り出せない方が多いのです。

特に日本では、「死」にまつわる話題がタブー視されがちです。終活や相続の準備が大切とわかっていても、“触れてはいけないこと”のように感じてしまう。その結果、何も言えないまま時間だけが過ぎてしまいます。

さらに、「もし断られたらどうしよう」「気まずくなったら困る」といった関係性の変化への不安も、言い出しづらさを増幅させる原因です。

✅ できること

・まずは「自分がなぜ遺言を書いてほしいと思っているのか」を書き出してみましょう

・不安や迷いも含めて、自分の感情を客観視することが第一歩です

家族の雰囲気を壊したくない!空気を読みすぎる末路

「うちは仲のいい家族だから、波風立てたくない」

「そんな話をしたら、親が悲しむかもしれない」

そんな気遣いから、話題そのものを避けてしまうケースもあります。

でも、“空気を読むこと”が、時に大きな問題を先送りにしてしまうこともあります。例えば、親が亡くなった後に遺言がなかったことで、兄弟間の関係が悪化してしまった…という相談も、私たちのもとには少なくありません。

家族の絆を守るためにも、話すべきことは話しておく勇気が必要です。雰囲気を壊さないために黙っていたことが、かえって後悔を生むこともあるのです。

✅ できること

・「雰囲気を壊したくない」と感じたときは、その背景にある“家族への思い”を大切にしましょう

・守りたい関係だからこそ、丁寧に話し合う準備を始めてみてください

「親の判断を支配するようで…」罪悪感の正体

「遺言を書いてほしい」と言うことで、まるで親の人生を“コントロール”しているように感じてしまう——そんな罪悪感を抱える方も少なくありません。

特に親子関係がフラットであったり、親を尊敬しているほど、「自分が口出ししていいのか」と迷いがちです。でも、冷静に考えてみてください。遺言の話をすることは、親の選択を奪うことではありません。むしろ、親自身の意思を尊重し、形に残すための大切なサポートなのです。

大切なのは、「命令」ではなく「お願い」として伝えること。一方的に押しつけるのではなく、親の気持ちを尊重する姿勢があれば、支配ではなく“対話”になります。

✅ できること

・「親の人生を大切に思っているからこそ、きちんと考えたい」と伝える準備をしましょう

・自分の中の罪悪感に気づき、「支配ではなくサポート」という視点に切り替えてみてください

関連記事:遺品整理の節約術と処分方法の選び方

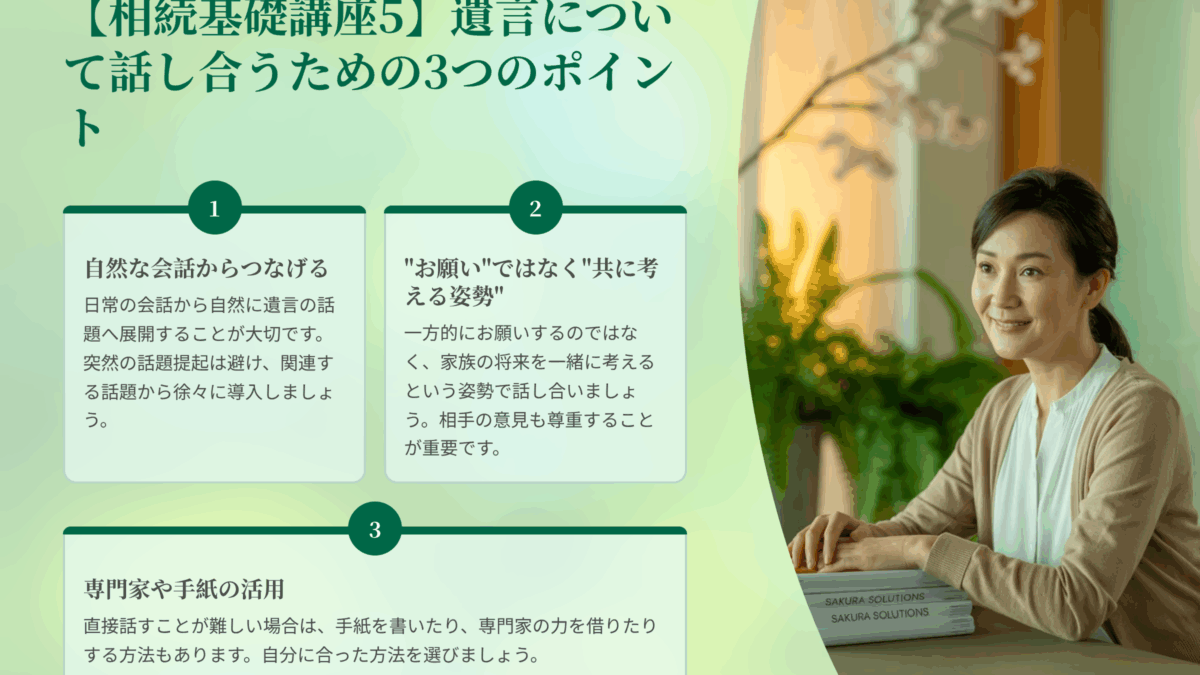

自然な話題の切り出し方〜対話の場をつくる準備

「遺言を書いてほしい」といきなり切り出すのは、誰にとっても勇気が要ることです。まずは自然な会話の流れの中で、親が耳を傾けやすい雰囲気を作ることが大切です。日常の何気ない話題やリラックスした時間をきっかけに、少しずつ“終活”の話につなげていく。そんな段階的なアプローチで、無理なく話し合いの土台を作る方法をお伝えします。

日常の会話からの接点作り:「資産の整理」や「老後の安心」から始める

相続や遺言という言葉を避けたいなら、まずは「資産の整理」「今後の生活のこと」など、親の立場から関心の高そうなテーマを選びましょう。たとえば、こんな会話から始めるのがおすすめです。

✅ 話題の入り口になりやすいテーマ

- 通帳や印鑑の整理、スマホのパスワード管理

- 介護保険や年金の手続きについてのニュース

- 近所の人や親戚の終活の話題

「最近こういう話をよく聞くけど、お父さんたちはどうしてる?」という“情報の共有”から入ることで、構えずに会話が進みやすくなります。

✅ できること

・普段の雑談の中で、「ちょっと聞いてみたいんだけど」と前置きを入れる

・“自分が知らないから教えてほしい”というスタンスが効果的です

場所とタイミングの選び方:リラックスした雰囲気づくりのコツ

話す内容が繊細だからこそ、「どこで」「いつ」話すかも大切なポイントです。親が安心して話せる雰囲気を意識すると、驚くほどスムーズに会話が進むこともあります。

✅ 話しやすい場所の例

- 家で一緒にお茶を飲んでいるとき

- 車で移動中(真正面で向き合わない分、話しやすい)

- 親が気を許している場所(趣味のあと、旅行の帰り道など)

タイミングとしては、イベントや出来事の後がベストです。たとえば、誰かの法事や葬儀に参加した後は、自然と「自分たちのこと」へ意識が向きます。

✅ できること

・親がリラックスしている時間帯を見計らう

・「今じゃない」と感じたら、無理に話さず次の機会を待つのも大切です

話し始めの切り出し文例:ストレートにではなく“相談形式”で

話を切り出すときは、いきなり「遺言を書いて」と言うのではなく、自分の不安や疑問を相談する形にしましょう。そうすることで、親も「聞いてくれている」と感じやすくなります。

✅ 切り出しやすい文例

- 「ちょっと気になってることがあるんだけど…将来のこと、どう考えてる?」

- 「こないだ〇〇さんの相続で揉めたって話を聞いて…うちは大丈夫かなと思って」

- 「お父さんが元気なうちに、ちゃんと考えておいたほうがいいことってあるのかな?」

「教えてほしい」「相談したい」という姿勢を見せることが、信頼につながります。また、会話の主導権を親に持ってもらうことで、強引に感じさせずにすみます。

✅ できること

・一方的に話すのではなく、問いかけの形で会話を始める

・返答に困っていそうなら「また今度でもいいよ」と、逃げ道を用意するのもコツです

関連記事:岡山エリアの遺品整理業者選びに役立つ情報

親の気持ちを尊重しつつ伝えるコツ【具体的表現例】

親に「遺言を書いて」と伝えるとき、最も大切なのは“親の気持ちを否定せず、寄り添う姿勢”です。言葉の選び方ひとつで、相手の受け取り方は大きく変わります。ここでは、ただお願いするのではなく、親が前向きに考えたくなるような伝え方を、具体的な表現例とともに紹介します。

「将来の安心のために」前向きな表現へ切り替えるコツ

「遺言」という言葉はどうしても重たく聞こえがちですが、伝え方を少し変えるだけで、受け入れられやすくなります。たとえば、“不安を減らすため”“安心のための準備”という前向きな表現を意識してみましょう。

✅ 前向きに聞こえる言い換えの例

- 「ちゃんと整理しておいたら、みんな安心できると思って」

- 「今のうちに準備しておくと、あとで家族も迷わなくて済むよね」

- 「自分たちの希望を残しておけるって、素敵なことだと思う」

これらの表現は、「将来に備えること」が親自身や家族の安心につながるポジティブな行動であることを、さりげなく伝える効果があります。

✅ できること

・「心配だから」ではなく「安心できるように」の言葉を選ぶ

・“今だからこそできること”として前向きに提案してみましょう

「〇〇のためにも…」家族への思いやりを伝えるフレーズ

親に行動してもらう理由を伝えるとき、「誰かのためにも」と付け加えると説得力が増します。それは決して責任を押しつけるのではなく、家族を大切に思う気持ちを共有することにもつながります。

✅ 共感を引き出すフレーズ例

- 「万が一のとき、私たち兄弟で揉めないようにしておきたいな」

- 「お母さんの気持ちがちゃんと分かる形で残ってたら、助かるよ」

- 「お父さんの思いがわかると、私たちも安心できるしね」

大事なのは、「書いてほしい」ではなく、「あなたの想いをちゃんと残しておいてほしい」という伝え方に変えること。そうすることで、親も“自分の意思が尊重されている”と感じやすくなります。

✅ できること

・家族の未来をイメージしながら話す

・「あなたがいなくなった後」の話ではなく、「みんなが安心するため」の視点で伝える

お互いにホッとできる言葉がけ:拒否されそうな時のフォロー例

話を切り出したとき、親がすぐに「うん」と言ってくれるとは限りません。むしろ反発や戸惑いがあるほうが自然です。そんなときは、一歩引いたフォローがとても効果的です。

✅ 拒否されたときの返し方の例

- 「いきなり言ってごめんね。急がないから、また考えてもらえたら」

- 「すぐにじゃなくていいから、少しずつ考えていこうか」

- 「今はそんな気分じゃなかったかな。また今度話そうね」

強く迫ると逆効果になることもあるため、逃げ道を用意してあげることが、信頼感につながります。親にとっても「言われてよかった」と思えるような終わり方が大切です。

✅ できること

・「すぐに答えを出さなくてもいい」と伝える

・次にまた話せる機会をつくっておく

関連記事:遺品整理の費用相場と業者選びのコツ

誘導ではなく“共に考える”スタイルの対話に誘導する方法

「親に遺言を書いてほしい」と伝える場面では、どうしても“言わせよう”とする力が働いてしまいがちです。でもそれでは、親の気持ちにブレーキがかかってしまいます。大切なのは、“一緒に考えていくスタンス”で会話を進めること。親が自分の意志で動けるようにするには、誘導ではなく共感が鍵になります。ここでは、そんな対話の空気を作るための実践的なヒントをご紹介します。

「私も一緒に考えたい」と共感を示す一文

「考えておいてね」ではなく、「私も一緒に考えたい」と伝えるだけで、会話の空気はガラッと変わります。“あなた任せにしないよ”という安心感が、親の心を開きやすくするのです。

✅ 共に考える姿勢を示す表現例

- 「一緒にどうするのがいいか考えてみようよ」

- 「私もまだよく分かってないから、お父さんの考えを聞かせて」

- 「今のうちに、みんなでちゃんと話しておきたいな」

“自分のこととして捉えている”というメッセージが伝わると、親も“相談されている”と感じやすくなります。

✅ できること

・「自分も分からない」「一緒に知りたい」という姿勢を意識する

・“教えてもらう側”に回ることで、相手の緊張が緩みます

反応が鈍い時に使える“聞き役”への切り替え術

話を持ちかけても、親の反応がいまひとつ…そんなときは、自分が話すのではなく“聞き役”にまわるのがおすすめです。たとえば、昔話や家族の思い出を聞くところから始めると、自然と「自分の想いを伝える」雰囲気に変わっていきます。

✅ 聞き役モードに切り替える質問例

- 「そういえば、おじいちゃんのときってどうだった?」

- 「子どもの頃のこと、もう一度聞きたいな」

- 「今、どんなふうに毎日を考えてる?」

親が話し出せば、そこから「じゃあ今後のことも少しずつ考えていこうか」と対話の流れをつなげていけます。

✅ できること

・「まずは親の思いを聞く」ことに集中する

・沈黙を恐れず、ゆっくりと話せる空気を意識しましょう

冗談混じり&ユーモア使いで硬さを和らげる工夫

相続や遺言の話は、どうしても重くなりがち。そこでユーモアをひとさじ加えると、会話のハードルが一気に下がります。「真剣に考えているけれど、深刻すぎない」このバランスが会話の継続につながるのです。

✅ 笑いを交えた表現例

- 「私が勝手に分けちゃったら文句言うでしょ?だから今のうちに書いといてよ(笑)」

- 「お父さんの意志、マンガみたいに残しとこうよ!」

- 「宝の地図みたいに“遺言書いた場所”も残しといてね(笑)」

もちろん、ふざけすぎはNGですが、ほどよい冗談は“心の壁”を和らげる潤滑油になります。

✅ できること

・笑いは「安心できる空気づくり」の手段として使う

・最初から真面目一直線にせず、柔らかく入る工夫を

関連記事:岡山市のおすすめ遺品整理業者まとめ

ケース別:よくあるシチュエーション別対処法

親に遺言の話をしたとき、返ってくる反応はさまざまです。前向きに受け止めてくれる場合もあれば、拒否感や戸惑いを示されることも。ここでは、よくある3つのパターンを取り上げて、それぞれに合った対応のしかたをご紹介します。相手の言葉の裏にある本音や不安をくみ取りながら、対話を続けるためのコツをお伝えしますね。

親が「まだ早い」と言うとき

「そんなの、まだ先の話だよ」

こんな返事をされると、それ以上踏み込むのが難しく感じてしまいますよね。でもこの言葉、裏を返せば「元気なうちは考えたくない」「老いを受け入れたくない」という防衛的な気持ちの表れかもしれません。

そこで大切なのは、「元気な今だからこそ、準備しておける」という前向きな視点にそっと導いてあげることです。

✅ 返し方の工夫例

- 「うん、今すぐって話じゃなくて、元気な今だからこそ、って思って」

- 「将来のこと、ちょっとずつ考えるのって、逆に安心できるかなと思って」

- 「何があるか分からない時代だし、少しずつ整理しておくと楽かなって」

✅ できること

・「今じゃなくていい」という余白を残して話す

・準備=ポジティブな行動という認識を共有しましょう

「遺言?怖い話はちょっと…」という反応の場合

「縁起でもない」「死ぬ話なんて嫌だ」——遺言という言葉そのものに拒否感を示す方も多いです。特に、死に直結する話題として捉えられてしまうと、強い拒絶が返ってくることもあります。

そんな時は、話題の言い換えが有効です。たとえば「遺言」ではなく、「想いを残しておくノート」「エンディングメモ」など、柔らかい言葉に置き換えてみましょう。

✅ 和らげる言葉の例

- 「“遺言”って言うとちょっと重いけど、“気持ちを書き留めておく”ってだけでも違うかも」

- 「お父さんらしさが残るメモ、みんなきっと喜ぶと思うな」

- 「大事なことを、言葉で伝えてくれるだけでも安心すると思って」

✅ できること

・「遺言=死」ではなく、「遺言=生きた証」「家族への手紙」と捉えてもらう

・名称や切り口を変えて、心理的ハードルを下げましょう

家族に「面倒なことは嫌」と言われた時の返し方

「もう面倒なことはやりたくない」「そんな書類とか苦手で…」——そう言われると、こちらも引き下がってしまいがちです。でも実はその裏には、「よく分からない」「誰に相談したらいいのか分からない」といった不安や手間への抵抗感が隠れていることが多いのです。

ここでは、「自分がサポートするから大丈夫」という姿勢を見せるのが効果的です。

✅ 返し方のコツ

- 「全部自分でやるわけじゃなくて、専門の人も相談に乗ってくれるよ」

- 「私も一緒に手伝うから、そんなに難しくないと思うよ」

- 「最初の一歩だけ踏み出せれば、あとは意外とスムーズだと思う」

✅ できること

・「一人でやらなくていい」という安心を伝える

・具体的に「どこに相談できるか」「どんなサポートがあるか」まで共有すると効果的

どうしても言い出せない時の最終手段

いろいろと工夫しても、「やっぱり親に直接は言い出せない…」と感じることもあると思います。それは決して悪いことではありません。関係性や性格によって、言葉にできない思いもあるのが人間です。無理に口に出さずとも、別の形で想いを伝える方法もあります。この章では、そんな“どうしても話せないとき”にできる具体的な手段を紹介します。

第三者(専門家)の視点を借りる:行政や司法書士の無料相談を活用

家族の間だけで遺言の話をするのが難しいときは、信頼できる第三者の力を借りるのも有効です。たとえば、司法書士や行政書士、終活支援の窓口では、無料相談を行っているところもあります。

✅ 利用できる第三者の例

- 市区町村の「成年後見」相談窓口

- 地元の司法書士会による相続・遺言相談会

- 地域包括支援センターでの終活セミナー

第三者の口から「今のうちに準備しておくと安心ですよ」と言われると、家族から言われるよりも素直に受け止めやすい傾向があります。

✅ できること

・親に「ちょっと一緒に聞いてみない?」と誘ってみる

・無料相談会やセミナーのチラシを見せるだけでも、自然なきっかけになります

手紙やメールの活用:言葉を選べるメリットと注意点

直接話すのがどうしても難しいなら、手紙やメールといった「書く手段」を使うのもひとつの方法です。自分の気持ちを丁寧に伝えることができるだけでなく、相手も落ち着いて読めるため、感情的になりにくいというメリットもあります。

✅ 書き方のポイント

- 率直な気持ちを書く(「どうしても口で言えなかったけど…」など)

- 親を責めるのではなく、感謝や尊重の気持ちを込める

- 読んだあとにすぐ返事を求めない

ただし、タイミングや文面には配慮が必要です。あくまでやさしく、相手のペースを尊重する内容にすることが大切です。

✅ できること

・下書きから始めて、何度か読み直してから渡す

・伝えたい内容を箇条書きにしてから書くと、気持ちが整理しやすくなります

自分自身の気持ちを整理する方法(ノート書きや相談)で冷静になる

話し出せない原因が“相手の反応”ではなく、自分の中にある迷いや不安かもしれない——そう感じたら、まずは自分の心と向き合うことから始めましょう。

✅ 自分の気持ちを整理する方法

- ノートに「なぜ話せないのか」を書き出してみる

- 信頼できる第三者に話してみる(友人、専門家、終活サポーターなど)

- 家族以外の経験者の体験談を読んでみる

気持ちを言葉にすることで、不安やモヤモヤが少しずつクリアになり、「今なら話せるかも」と感じる瞬間が訪れることもあります。

✅ できること

・“伝えること”の前に、“自分がどうしたいか”をはっきりさせる

・焦らず、一歩ずつ、準備を整えていきましょう

「言えた!」体験談とその後の変化【仮想の成功事例】

ここまで、「親に遺言を書いてもらうための伝え方」についてお伝えしてきましたが、やはり気になるのは「実際に言えた人はどうだったのか?」ということではないでしょうか。そこでこの章では、読者の皆さんと同じ立場にいた一人の仮想人物をモデルに、リアルなストーリー形式で“その後の変化”を描いてみます。伝え方のコツが実際にどう効果を発揮するのか、ぜひイメージしてみてください。

仮想シナリオ:きっかけ会話から「遺言を書いてくれた」まで

登場人物:加藤さん(50代・会社員)と父親(78歳・元教員)

ある日、加藤さんはテレビで終活特集を見たことをきっかけに、ふと父に話しかけました。

「お父さん、さっきテレビで遺言の特集やっててさ。なんか、元気なうちに考えておいた方がいいって言ってたよ」

父は最初、「そんなの、まだ早いだろ」と笑って流そうとしましたが、加藤さんはこう続けました。

「いや、私もよく分かってないから、一緒に考えられたらと思ってさ。将来、家のこととかで兄弟で揉めるのは嫌だし」

この“相談スタイル”が功を奏し、父も「まぁ、考えてみるか」と少し前向きな返事。

その1ヶ月後、父は市の無料相談に行き、自筆証書遺言の作成に取り組みました。

✅ ポイント

- 話題はテレビ番組を使って自然に

- 「教えてほしい」「一緒に考えよう」のスタンス

- 一度で完結しない、ゆるやかな流れ

結果として得られる安心感:「もしものときの家族の安心」を描く

父が遺言を書いてくれたことで、加藤さんは心の底からホッとしたと言います。

「もしものとき、何をどうすればいいか分からない不安がずっとあったんです。でも、父が“これはこうしておいてくれ”と書いてくれていたことで、いざというときにも混乱せずにすみそうです」

兄弟間の役割分担や財産の扱いについても明確にされていたため、家族全員が“揉めない準備”を事前に共有できたことが、精神的な安心につながったそうです。

✅ 得られた効果

- 家族間の認識が一致し、信頼感が増した

- 親の想いが“形”として残ったことで、納得感が生まれた

成功の要因:伝え方とタイミング、共感の積み重ね

このケースがうまくいった最大の理由は、押しつけではなく、共に考える姿勢を貫いたことにあります。

加藤さんは、すぐに結論を求めず、数週間かけて少しずつ会話を重ねました。その中で父自身が「これは必要かもしれない」と思えるタイミングを見つけられたのです。

✅ 成功のカギまとめ

- ✅ 話題の入口は自然な流れで

- ✅ 一方的に伝えるのではなく、相談形式に

- ✅ タイミングを見極め、焦らず待つ

- ✅ 小さな共感の積み重ねで信頼を築く

このように、親の気持ちに寄り添いながら丁寧に進めていけば、遺言の話もきちんと伝えることができるのです。

関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方

まとめ:伝えられたあなたにも、親にも安心をもたらすために

「遺言を書いてほしい」——そんな繊細な話題を、家族に伝えるのは本当に勇気のいることです。言い出せなかった日々も、悩んで迷って立ち止まった時間も、すべてが無駄ではありません。大切なのは、自分の気持ちに正直になり、少しずつでも前に進もうとしたこと。この章では、そんな一歩を踏み出したあなた自身を労いながら、今後の対話に役立つ実践的なアクションをまとめます。

一歩踏み出せたあなたへの労いと言葉(心の整理促進)

まずは、ここまで読んでくださったあなた自身に、心からのねぎらいを伝えたいです。

「親に伝えなきゃ」と思うその気持ちは、家族への思いやりそのものです。

たとえまだ言葉にできていなくても、すでにあなたは大きな一歩を踏み出しています。

伝えることは、時に怖く、不安で、迷いを伴います。でも、それでも考え続けたあなたの姿勢が、きっと家族を守る力になります。

✅ 自分の中にある「伝えたい想い」を大切に

✅ 言葉にできなかった過去を責めず、前に進むことを選んでください

今後の対話に活きる具体的アクションリスト

最後に、今日からすぐに取り組める「対話の準備アクション」を、リスト形式で整理しておきます。焦らず、できるところから少しずつで構いません。大切なのは、あなたのペースで進めていくことです。

✅ 今日からできる5つのアクション

- 親との何気ない会話の中に、老後や生活の話題を入れてみる

- 自分の気持ちをノートに書き出し、なぜ話したいのか整理する

- きっかけになるニュースやエピソードを1つ探しておく

- 手紙やメールの下書きをつくってみる(出さなくてもOK)

- 無料相談会やセミナーなど、第三者の情報をひとつ調べてみる

ひとつでも実践すれば、あなたの中にある不安が、少しずつ安心に変わっていくはずです。

そして、親との対話もきっと“準備された優しさ”の中で、自然に育っていくことでしょう。

関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識