エンディングノートと遺言、似ているようで全く違う役割があるってご存知ですか?後悔しない終活のために、それぞれの特徴と使い方を丁寧に解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。

エンディングノートと遺言、そもそも何が違う?法的効力の有無で比較

「エンディングノートのこと、最近よく耳にするけど…それだけで大丈夫なの?」

そんな不安をお持ちの方も多いかもしれません。実は、エンディングノートと遺言書には大きな違いがあるんです。この記事では、それぞれの特徴や役割、そして注意点について整理しながら、どちらが自分に合っているのかを見極めるお手伝いをしていきますね。

法的効力がある「遺言」、ない「エンディングノート」の基本

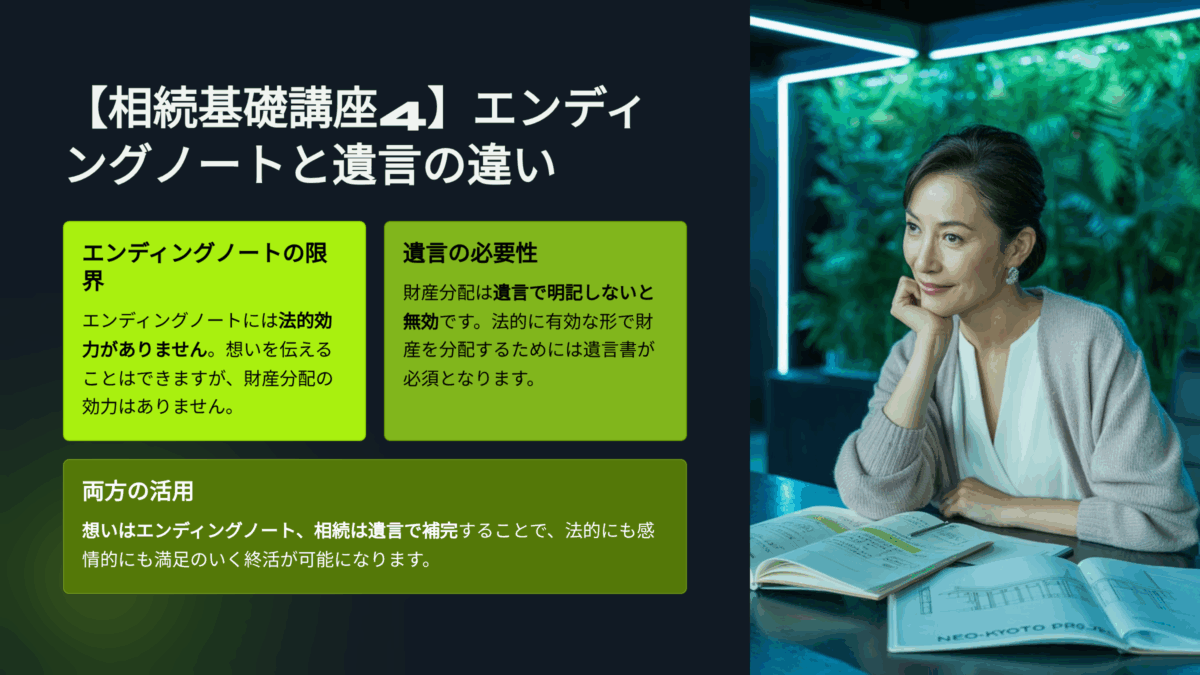

まず押さえておきたいのが、エンディングノートには法的な効力がないということです。

✅ エンディングノートとは

終末期に向けた希望や想いを書き残す自由形式の記録帳。医療・介護の希望や、大切な人へのメッセージ、連絡先リストなど、形式に縛られずに書けるのが特徴です。法的な効力はないものの、家族への想いを伝える手段として大きな役割を果たします。

✅ 遺言書とは

相続に関する法的な効力を持つ書類で、形式や要件が厳密に定められています。遺産の分け方、財産の帰属先、特定の人に何を残すかなどを明記でき、法的なトラブル防止に直結する重要書類です。

| 項目 | エンディングノート | 遺言書 |

|---|---|---|

| 法的効力 | なし | あり(民法に基づく) |

| 目的 | 想いや希望を伝える | 相続・財産分配の意思を法的に残す |

| 書き方の自由度 | 高い(形式自由) | 低い(法律上のルールあり) |

| 家族への影響 | 感情的支え・判断材料となる | 相続の権利関係を直接左右する |

大切なのは、どちらが良い・悪いではなく、「目的に合わせて選ぶ」という視点です。

両者の目的と使い分け:気持ちの整理 vs 法的手続き

「気持ちを整理しておきたい」「家族への想いを言葉に残したい」

そんな時にはエンディングノートがとても役立ちます。書いてみることで、自分の人生を見つめ直すきっかけにもなりますし、家族にとっても故人の考えが分かる貴重な手がかりになります。

一方で、「財産の分け方をはっきり決めておきたい」「争いを避けたい」と思うなら、遺言書の作成は不可欠です。特に以下のようなケースでは遺言がないとトラブルに発展しやすくなります。

✅ 遺言が必要になりやすいケース

- 相続人同士の関係が良好とは言えない

- 事実婚・再婚など家族構成が複雑

- 特定の人に財産を多く残したい

- 相続人以外(友人や団体など)に財産を渡したい

こうした事情がある方は、遺言によって法的に意思を残すことが、何よりの安心材料になります。

両方を上手に使い分けることができれば、「想い」も「手続き」もきちんと家族に伝えることができます。迷っているなら、まずはエンディングノートから手をつけてみて、その中で遺言が必要だと感じたら準備に進むのも良い流れです。

エンディングノートだけで済ませるリスクとは?

「エンディングノートに気持ちを込めて書いたから、もう大丈夫」

そう思って安心される方もいらっしゃいますが、法的な備えがないままでは、肝心なときに“効力を持たない”リスクがあることをご存知でしょうか?

この章では、エンディングノートだけで相続や遺志を伝えようとした場合に起こり得る問題について、具体的に見ていきます。

法的効力がないことで起こり得るトラブル事例

エンディングノートにどれだけ想いを書いても、相続の手続きにおいては「証拠」として扱われないのが現実です。たとえば次のようなケースが実際に報告されています。

✅ 例1:預金の分け方を書いていたが、銀行では無効扱い

「長男に○○円、長女には△△円」と記載していても、正式な遺言書がなければ金融機関は動きません。相続人全員の同意が必要になり、手続きが進まないケースも。

✅ 例2:不動産の名義変更ができない

不動産の相続登記には法的な裏付けが求められます。エンディングノートに「この家は○○に残したい」と書いてあっても、登記簿を動かすことはできません。

✅ 例3:介護や看取りを担った子どもへの感謝が反映されない

感謝の言葉を書いていても、相続分に影響はないため、後から他の相続人が異議を唱えると、争いに発展することも。

このように、「伝えたいこと」と「実際に認められること」の間には大きな隔たりがあります。気持ちがこもっていても、制度の壁に阻まれてしまうのが現実なのです。

家族の混乱や相続争いに発展する可能性

エンディングノートに記された希望が、かえって家族間の衝突の火種になってしまうことも少なくありません。

✅ よくあるトラブルの原因

- 「自分が看病してきたのに、財産分けが不公平」

- 「ノートには○○と書いてあるのに、なんで違う分け方にするの?」

- 「これって本当に本人が書いたの?」

こうした疑問や不満が表面化すると、感情的なもつれが避けられず、最悪の場合家庭裁判所での調停にまで発展してしまいます。

とくに相続人が複数いる場合や、前妻・後妻、異母兄弟など家族構成が複雑なケースでは、法的な裏付けがないエンディングノートはリスクが高くなります。

家族のことを想って残したノートが、逆に争いの種になってしまう…。

そんな事態を避けるためにも、想いはエンディングノートに、権利関係は遺言でという役割分担を意識することが大切です。

遺言を利用するメリットと注意点

「遺言なんて、自分にはまだ早いかも…」

そう感じる方も多いですが、遺言は“いつか”ではなく“もしもの前に”備えておくもの。特に家族を想う方ほど、元気なうちに遺言を残すことは大きな安心につながります。この章では、遺言の種類ごとの特徴と、作成時に気をつけたいポイントを整理します。

公正証書遺言・自筆証書遺言など方式ごとの特徴と法的安定性

遺言には大きく分けて3つの方式がありますが、日常的によく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。それぞれの違いを整理しておきましょう。

| 遺言の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 全文を自筆で書く(2020年以降、財産目録はパソコン可) | 手軽で費用がかからない | 書式ミスによる無効、紛失・改ざんリスク |

| 公正証書遺言 | 公証人の前で作成、原本は公証役場に保管 | 法的に最も確実、原本保管で安心 | 作成に費用がかかる、手続きがやや煩雑 |

| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま公証人に預ける | プライバシーが守られる | 実務上あまり使われない、無効になるリスクが高い |

✅ 一番の違いは「法的な安定性と保管の信頼性」です。

公正証書遺言は第三者の立会いのもとで作成されるため、偽造や紛失の心配がほぼなく、裁判でも確実な証拠として扱われます。

「確実に意思を残したい」「家族に迷惑をかけたくない」

そう思う方には、公正証書遺言の作成がおすすめです。

書き方で注意すべきポイント(形式・証人・保管など)

遺言は、内容が正しくても形式が整っていないと無効になることがあるため、作成時にはいくつかの注意点があります。

✅ 注意すべき主なポイント

- 自筆証書遺言は日付・署名・押印が必須

→ 書き忘れると無効になるケースも - 財産の特定はできるだけ具体的に

→ 「預金」ではなく「○○銀行 ○○支店 普通口座○○」など明記を - 相続人以外に渡す場合は、理由を書き添えるとトラブル防止に

- 証人(2名)の確保が必要(公正証書遺言)

→ 成年後見人や推定相続人などは証人になれないため要注意 - 保管場所を家族に伝えておく

→ 特に自筆証書遺言は、存在を誰も知らなければ意味がありません

最近では、自筆証書遺言を法務局で保管できる「遺言書保管制度」も始まっています。

紛失や改ざんのリスクが減り、家庭裁判所の検認も不要になるため、手軽に確実な備えをしたい方にはおすすめの制度です。

遺言は一度作れば終わりではなく、「状況に応じて見直せる、柔軟な備え」です。

まずは小さく始めて、定期的にアップデートする習慣をつけると安心ですね。

エンディングノートと遺言を組み合わせて活用する方法

「遺言だけだと冷たい気がするし、エンディングノートだけでは不安…」

そんな風に感じた方へ。実はこの2つ、どちらか一方ではなく“両方使う”ことがもっとも理にかなった方法なんです。この章では、エンディングノートと遺言をどう組み合わせると効果的なのか、具体的な活用法をご紹介します。

役割分担で補完し合う賢い使い方

エンディングノートと遺言は、それぞれ得意分野が違います。うまく役割分担をすることで、お互いの弱点をカバーでき、家族にとってもわかりやすく、安心できる備えになります。

✅ 両者の役割と使いどころの違い

| 項目 | エンディングノート | 遺言 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 気持ちや希望を自由に伝える | 財産の分け方や法的な意思表示 |

| 書き方の自由度 | 高い(メモ感覚でもOK) | 低い(法律上の要件あり) |

| 家族への影響 | 感情的な支えや道しるべになる | 相続トラブル防止、法的根拠となる |

| 書いておくべき内容例 | 医療・介護の希望、連絡先、想い、供養の希望など | 財産の分割、特定の人への贈与、執行者の指定など |

たとえば、「医療や介護はこうしてほしい」「葬儀は質素に」「この曲を流して」などの気持ちの部分はエンディングノートに。

一方で、「長女に家を、長男に預金を」など財産に関することは遺言に明記する。

このように明確に使い分けることで、家族が迷わずに動ける準備が整います。

家族への伝え方や共有のタイミングの工夫

せっかく書いたエンディングノートや遺言も、「存在を知られていない」「どこにあるか分からない」では意味がありません。

家族への伝え方や共有のタイミングにも、少しだけ工夫が必要です。

✅ スムーズに伝えるためのコツ

- 「ちょっと手紙を書いたから見てね」くらいの気軽なトーンで共有

→ 構えずに話せる雰囲気づくりが大切です - 家族の集まりや記念日など、“自然に話しやすいタイミング”を活用

→ お正月や誕生日など、みんなが集まる日がチャンス - 「いざという時のために」など“責任感”より“安心感”を強調

→ 「私が何かあったとき困らないように」など、前向きな伝え方を - 遺言の保管先を明示する or 信頼できる人にだけ知らせておく

→ 公正証書遺言なら公証役場での保管、もしくは弁護士・司法書士に預けるのも一つの方法です

大切なのは、「自分の想いが家族に届く形で残すこと」。

エンディングノートと遺言は、そのための“ふたつの翼”のようなものです。どちらも備えておくことで、残される人たちにとっても、心強い道しるべとなりますよ。

実際の書き方イメージ:簡易フォーマット例と注意書き

「いざ書こうと思ったけど、何から書けばいいのか分からない」

多くの方がそう感じるのは自然なことです。この章では、エンディングノートと遺言、それぞれの“書き出しやすいフォーマット”と必要な注意点をまとめました。完璧でなくて大丈夫。まずは、書いてみることから始めましょう。

エンディングノートに盛り込むべき内容(葬儀、財産、希望など)

エンディングノートは形式が自由だからこそ、「何を書くべきか」の目安を持つことが大切です。以下のような項目を意識すると、家族にとっても分かりやすく、安心感につながります。

✅ エンディングノートに書くべき項目例

- 基本情報:氏名・生年月日・血液型・保険証番号など

- 家族・親族の連絡先:緊急時にすぐ連絡が取れるように

- 医療・介護の希望:延命治療の希望、施設の希望など

- 財産の概要:預金口座、不動産、保険、借入などの一覧

- 葬儀や供養の希望:宗派、形式、場所、香典の取り扱いなど

- 想い・メッセージ:家族や友人への言葉、感謝の気持ち

特に「財産の一覧」は、後の相続手続きで非常に役立ちます。

預金口座や保険契約、不動産の登記簿番号など、できるだけ具体的に記載しておくと良いでしょう。

✅ 注意点

エンディングノートの内容はあくまで家族への意思表示・参考資料。

法律的な効力はないため、「この財産は○○に」といった内容は、必ず遺言書で補完しましょう。

遺言に必要な基本要素のチェックリスト

遺言は形式が非常に重要です。どれほど丁寧に書いても、要件を満たしていなければ無効になることもあります。以下のチェックリストを参考に、ポイントを確認してみてください。

✅ 自筆証書遺言のチェックリスト

- □ 全文を自筆で書いているか(※2020年以降、財産目録のみPC作成可)

- □ 作成年月日を明記しているか(例:2025年8月16日)

- □ 署名・押印があるか

- □ 財産の内容が具体的に書かれているか

- □ 受取人の氏名が明確に書かれているか(「長男○○」「友人××」など)

- □ 内容に矛盾がないか(前半と後半で違うことを書いていないか)

✅ 公正証書遺言を作成する場合のポイント

- □ 公証人の前で本人が口述して作成しているか

- □ 証人が2人以上立ち会っているか(※相続人などは不可)

- □ 原本が公証役場に保管されているか

- □ 重要事項に誤解や曖昧な表現がないか

遺言書は、一度作成しても内容の変更が可能です。

大切なのは「今の自分の意思を、明確に残すこと」。状況の変化に応じて見直しをすることで、家族にとって一番わかりやすく、負担の少ない相続準備になります。

よくある質問Q&A

「ちゃんと準備しておきたいけど、よく分からないまま進めるのは不安…」

そんな声にお応えして、よくいただく質問をQ&A形式でまとめました。迷いや不安をひとつずつクリアにして、前向きな“次の一歩”につなげていただけたらと思います。

エンディングノートだけでも意味はある?

あります。ただし「法的効力がない」ことを理解したうえで活用することが大切です。

エンディングノートには、気持ちや希望を伝える力があります。医療や介護の方針、葬儀の希望、家族へのメッセージなど、遺言ではカバーしきれない“心の部分”を伝えるのに最適です。

ただし、「この家は長女に」「預金は息子に」など財産に関する指示を書いても、相続手続きでは無効です。

そのため、エンディングノートは「補足」として使い、肝心な相続の話は遺言で対応することが必要です。

遺言書作成、費用や手間はどれくらい?

自筆証書遺言なら費用ゼロ、公正証書遺言なら数万円〜が目安です。

✅ 費用の目安(目安は内容や財産額によって異なります)

| 種類 | 費用 | 手間・時間の目安 |

|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 0円(自分で作成) | 数時間程度(慣れれば即日) |

| 公正証書遺言 | 3〜10万円程度 | 数日〜数週間(公証役場との調整が必要) |

公正証書遺言は費用はかかるものの、法律上もっとも信頼性が高く、家族が安心して手続きできる形式です。

「書いたはいいけど無効になった」では困るので、初めての方には公正証書遺言がおすすめです。

内容を変更したいときの対応方法は?

遺言書もエンディングノートも、何度でも書き直し可能です。

✅ 遺言書の場合

- 自筆証書遺言は、新しい日付のものを作り直すだけでOKです。

ただし、前の内容と混在すると混乱するため、古いものは破棄するのがベストです。 - 公正証書遺言も、再作成すれば古いものは無効になります。費用は再度かかりますが、正式な更新が可能です。

✅ エンディングノートの場合

- 気軽に書き換えOKです。

大切なのは、「最新版がどれか分かるようにしておく」こと。日付を明記し、古いものは廃棄または無効と明記しておくと安心です。

人生の節目や家族関係の変化があったときなど、定期的な見直しが「想いを届ける精度」を高めてくれます。

「一度書いたから終わり」ではなく、“メンテナンスできる書類”として、気軽に付き合っていくことがコツです。