遺品整理の費用は決して安くなく、突然の出費に困ることも少なくありません。そんなとき、保険が適用される可能性があることをご存じですか?火災保険や生命保険、孤独死保険などを活用すれば、遺族の負担を軽減できるかもしれません。どんな保険が適用されるのか、請求方法は? 気になる疑問を解決するために、目次を見て必要なところから読んでみてください。

遺品整理の費用に保険は適用される?基本と仕組みを徹底解説

遺品整理は、亡くなった方の家財や貴重品を整理・処分する重要な作業ですが、その費用が予想以上に高額になることもあります。そんなときに気になるのが「遺品整理に保険は適用されるのか?」という点です。

結論から言うと、遺品整理そのものに保険が適用されるケースは少ないものの、特定の条件下では補償が受けられる可能性があります。

例えば、火災保険や孤独死保険、生命保険の保険金を活用することで、遺品整理の費用を軽減できる場合があります。

ここでは、遺品整理に保険が適用されるケースと条件、実際の補償範囲、そして保険適用でどれくらい費用負担が軽減できるのかを詳しく解説していきます。

遺品整理に保険が適用されるケースとは?適用条件と仕組み

遺品整理に関連する保険はいくつかありますが、すべてのケースで適用されるわけではありません。

以下のような条件がそろう場合に、保険が適用される可能性があります。

| 保険の種類 | 適用条件 | 補償内容 |

|---|---|---|

| 火災保険 | 孤独死や事故で室内が損傷した場合 | 特殊清掃、原状回復、修繕費用 |

| 孤独死保険 | 入居者や大家が加入している場合 | 遺品整理、特殊清掃、家賃損失補填 |

| 生命保険 | 受取人が自由に使える保険金 | 遺品整理の費用補填、相続関連費用 |

ポイント

- 火災保険は主契約ではなく、特約で補償されることが多いため、契約内容の確認が必須です。

- 孤独死保険は、賃貸物件での事故をカバーするために家主が加入することが多いですが、入居者向けの商品も存在します。

- 生命保険は、遺品整理の費用を直接補償するものではありませんが、受取人が保険金を活用することで負担を軽減できます。

保険の補償範囲と遺品整理の費用の関係性【何が補償される?】

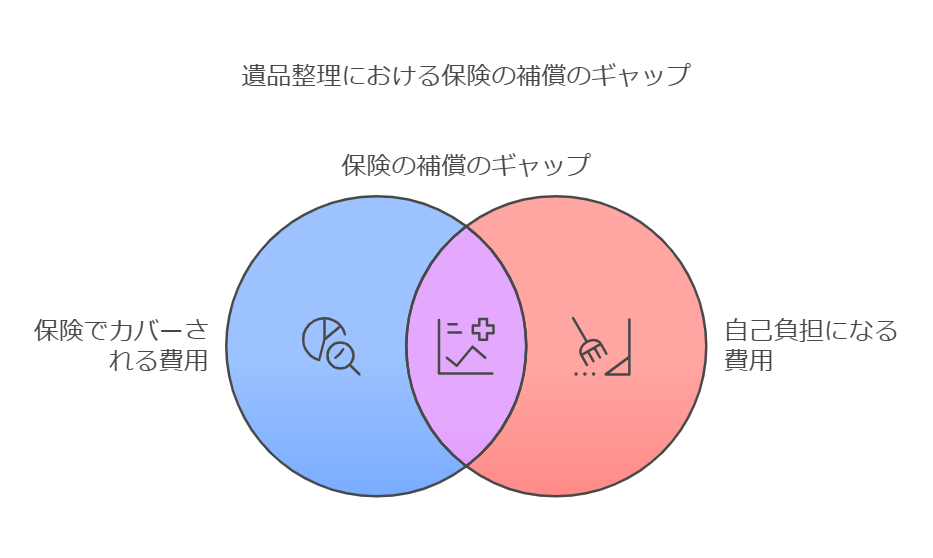

遺品整理にかかる費用は、どのような作業が必要かによって異なります。保険適用を検討する際は、どの費用が保険の補償範囲に含まれるのかを把握しておくことが重要です。

保険でカバーできる可能性がある費用

- 特殊清掃費用(孤独死・事故死による汚損の清掃)

- 原状回復費用(壁や床の修繕、消臭・消毒作業)

- 残置物撤去費用(遺品や家具・家電の回収)

- 家賃損失補填(大家向け孤独死保険に限る)

保険が適用されにくい費用

- 通常の遺品整理費用(片付け・仕分け・整理業者の作業料)

- 供養費用(お焚き上げや法要の費用)

- 買取サービスの査定費用

- オプションサービス(ハウスクリーニングや害虫駆除など)

例えば、火災保険の「汚損・破損特約」に加入している場合、特殊清掃や修繕費用が保険金で賄えることがありますが、一般的な遺品整理の費用は対象外となることがほとんどです。

したがって、「保険でカバーできる部分」と「自己負担になる部分」を明確にして、見積もりを取ることが重要です。

遺品整理の費用相場と保険適用でどれくらい軽減できるのか

遺品整理にかかる費用は、家の広さや作業内容によって大きく異なります。以下に、間取り別の遺品整理費用相場をまとめました。

| 間取り | 費用相場(円) | 特殊清掃・原状回復を含む場合(円) |

|---|---|---|

| 1R・1K | 50,000~100,000 | 150,000~300,000 |

| 1LDK・2DK | 100,000~200,000 | 300,000~500,000 |

| 3LDK | 200,000~350,000 | 500,000~800,000 |

| 4LDK以上 | 300,000~500,000 | 800,000~1,200,000 |

火災保険や孤独死保険が適用される場合、以下のように費用負担を軽減できます。

- 火災保険の適用例:

1LDKで孤独死が発生し、特殊清掃・原状回復が必要になった場合 → 保険適用で200,000~400,000円補償 - 孤独死保険の適用例:

3LDKで入居者が亡くなり、大家が家主型孤独死保険に加入していた場合 → 家賃損失+原状回復費用(最大500,000円補償)

このように、適用される保険によって負担額が大きく変わるため、事前に契約内容を確認し、業者に見積もりを依頼する際には「保険適用の可能性」を相談するのがおすすめです。

遺品整理の費用を少しでも抑えたい場合、保険の適用を最大限活用することが重要です。

しかし、どの保険が適用されるのかを正しく理解しておかないと、請求がスムーズに進まなかったり、思っていたよりも補償額が少なかったりすることもあります。

次のセクションでは、遺品整理の保険適用をスムーズに進めるための手続き方法と必要書類について詳しく解説します。

遺品整理に適用される保険の種類と具体的な補償内容

遺品整理にかかる費用は、状況によっては数十万円以上に及ぶこともあります。そのため、「保険でカバーできないか?」と考える人も多いでしょう。実際、遺品整理そのものを補償する保険はほとんどありませんが、火災保険・生命保険・孤独死保険・少額短期保険などが特定の条件下で適用される可能性があります。

ここでは、それぞれの保険の適用条件と補償内容について詳しく解説していきます。

火災保険は遺品整理費用に適用できる?適用条件と注意点

火災保険は、孤独死や事故などによって発生した室内の損害を補償することがあります。

しかし、遺品整理そのものが補償対象になるわけではなく、以下のようなケースで適用される可能性があります。

火災保険が適用されるケース

- 室内の損傷や異臭が発生し、原状回復が必要な場合

- 特殊清掃が必要な場合(孤独死、事故死、火災による汚損)

- 家財の損害が保険の対象になっている場合

火災保険の補償内容と適用例

| 補償対象 | 適用条件 | 保険金でカバーできる費用 |

|---|---|---|

| 特殊清掃費用 | 孤独死・火災・水害などで汚損が発生した場合 | 消臭・消毒、害虫駆除、除菌作業 |

| 原状回復費用 | 壁や床の修繕が必要な場合 | 壁紙の張替え、床の補修 |

| 家財整理費用 | 火災や水害で家財が損傷した場合 | 残置物の撤去、家財の廃棄処分 |

注意点

- 火災保険は「汚損・破損特約」などの特約が必要な場合が多い

- 遺品整理業者の作業費用そのものは補償されないことが多い

- 契約内容によって適用範囲が異なるため、事前に確認が必要

特に賃貸物件の場合、大家が火災保険に加入しているケースが多いため、遺品整理前に管理会社へ相談するのも一つの手です。

生命保険の保険金を遺品整理費用に充てる方法とポイント

生命保険は、故人が加入していた場合に遺族が受け取ることができる保険金です。

この保険金は、葬儀費用や相続手続きに活用されることが一般的ですが、遺品整理費用に充てることも可能です。

生命保険を活用するメリット

- 使い道が自由なため、遺品整理費用として利用できる

- 一定額以上の保険金を受け取れるため、高額な整理費用にも対応できる

- 相続税の非課税枠があるため、現金を相続するより有利な場合も

生命保険金を遺品整理費用に充てる手順

- 保険会社に連絡し、必要書類(死亡診断書、保険証券、相続人の証明書類など)を準備

- 保険金を受け取る(通常1~2週間程度)

- 遺品整理業者の見積もりを取得し、費用を確認

- 保険金を活用して支払い

注意点

- 保険金が支払われるまでに時間がかかるため、即日対応が必要な場合は一時的に立て替えが必要

- 相続放棄をすると生命保険金は受け取れないケースがある

- 保険金を受け取った場合、他の相続財産と合わせて相続税の対象となる可能性がある

特に、高額な遺品整理が必要な場合は、生命保険金を活用することで金銭的負担を軽減できるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

孤独死保険とは?家主型と入居者型の違いと補償内容

孤独死保険は、主に賃貸物件で孤独死が発生した際に、大家や入居者の負担を軽減するための保険です。

この保険には、大きく分けて家主型と入居者型の2種類があります。

家主型(大家・管理会社向け)

- 孤独死による家賃損失を補償(次の入居者が決まるまでの間)

- 原状回復費用を補償(リフォームや修繕費用など)

- 特殊清掃費用を補償

入居者型(個人向け)

- 遺品整理や特殊清掃の費用を補償

- 残置物撤去費用を補償

- 相続人がいない場合でも保険適用可能

孤独死保険の適用例

| 保険タイプ | 対象者 | 補償内容 |

|---|---|---|

| 家主型 | 大家・管理会社 | 家賃損失補填、リフォーム費用、特殊清掃費用 |

| 入居者型 | 一人暮らしの入居者 | 遺品整理費用、特殊清掃費用、残置物撤去費用 |

注意点

- 孤独死が原因でない場合は補償されないことがある

- 入居者が契約していない場合、家族が負担する可能性がある

- 物件ごとに契約が必要なため、契約内容を事前に確認することが重要

少額短期保険で遺品整理費用を補償できる?仕組みと活用法

少額短期保険(ミニ保険)は、比較的低コストで加入できる保険の一種で、遺品整理費用を補償する商品も増えています。

少額短期保険の特徴

- 掛け金が安い(月数百円~数千円程度)

- 契約期間が短く、手続きが簡単

- 遺品整理・原状回復・特殊清掃の費用を補償するプランもある

活用方法

- 一人暮らしの高齢者が事前に加入しておくことで、万が一の際に家族の負担を減らせる

- 孤独死保険に未加入の大家がリスク管理のために契約するケースもある

注意点

- 一定の補償額(30万~100万円程度)しか受け取れないため、高額な遺品整理費用には不十分な場合がある

- 加入時の年齢制限があることが多い(例:75歳まで)

少額短期保険は、万が一に備えて手軽に加入できる保険として注目されており、遺品整理の費用を抑えたい人にとって有効な選択肢の一つです。

遺品整理の保険適用を受けるための条件と手続き方法

遺品整理の費用を保険でカバーするためには、適用条件を満たし、適切な手続きを行うことが必要です。

保険の種類によって適用の可否は異なりますが、共通して必要な書類の準備、請求手続きの流れ、業者選びのポイントなどを理解しておくことが重要です。

ここでは、保険適用を受けるための具体的な条件とスムーズな手続き方法について詳しく解説します。

保険適用のために必要な書類とは?【死亡診断書・見積もり・作業写真】

遺品整理に関する保険請求を行う際には、正しく手続きを進めるための書類を準備する必要があります。

以下は、主に必要とされる書類の一覧です。

| 書類名 | 説明 | 提出先 |

|---|---|---|

| 死亡診断書 | 故人の死亡を証明する公的書類 | 保険会社 |

| 保険証券(契約内容のわかる書類) | 加入している保険の種類や補償内容を確認するため | 保険会社 |

| 遺品整理の見積書 | 遺品整理業者から発行される作業費用の見積もり | 保険会社 |

| 作業前後の写真 | 遺品整理の必要性を証明するためのビフォー・アフター写真 | 保険会社 |

| 請求者の本人確認書類 | 遺族または相続人であることを証明する書類 | 保険会社 |

特に作業前後の写真は、保険適用の可否を判断するために重要な証拠となるため、必ず撮影しておきましょう。

保険請求の流れを徹底解説!スムーズに進める手順と注意点

遺品整理に関する保険請求は、以下の流れで進めるのが一般的です。

- 契約内容の確認

- 加入している保険が遺品整理費用をカバーできるかをチェック

- 火災保険や孤独死保険の場合、補償対象の特約が付帯しているか確認

- 必要書類の準備

- 上記の書類をそろえ、保険会社の請求条件を満たしているか確認

- 遺品整理業者の選定と見積もり取得

- 保険適用の実績がある業者を選び、正式な見積書を発行してもらう

- 保険会社に請求を提出

- 書類を提出し、審査結果を待つ(審査期間は1週間~1か月程度)

- 保険金の支払いと遺品整理の実施

- 保険金が支払われるタイミングを確認し、遺品整理のスケジュールを調整

注意点

- 事前に保険会社へ確認を取ることが重要(適用外の費用がある場合、事前に把握できる)

- 見積もりは複数業者から取得し、適正価格を確認する

- 業者によっては保険請求のサポートを行っている場合もあるため、相談してみる

遺品整理業者を選ぶ際のポイント【保険適用をスムーズにする方法】

保険適用をスムーズに進めるためには、適切な遺品整理業者を選ぶことが重要です。

業者選びのポイント

- 保険適用の実績がある業者を選ぶ(過去に同様の請求経験がある業者ならスムーズ)

- 見積書を正式に発行してくれる業者を選ぶ(口頭での見積もりでは保険適用が難しい)

- 作業写真の撮影を依頼できる業者(作業前後の写真が必要な場合が多い)

- 遺品整理士や古物商許可を持つ業者を選ぶ(信頼できる業者であることを証明する資格)

避けるべき業者の特徴

- 見積もりが不明確(追加請求のトラブルにつながる可能性がある)

- 保険適用の知識がない(請求時にトラブルが発生するリスク)

- 口コミや評判が悪い(悪徳業者の可能性がある)

業者選びの際は、「保険適用に関するサポートをしてもらえるか」を確認し、トラブルを防ぐことが大切です。

保険が適用されるまでの期間と支払いのタイミングは?

保険金が支払われるまでの期間は、保険の種類や請求内容によって異なります。

| 保険の種類 | 審査期間 | 支払いタイミング |

|---|---|---|

| 火災保険 | 約2週間~1か月 | 原則、審査完了後に支払い |

| 孤独死保険 | 約1か月 | 遺品整理の完了後に支払い |

| 生命保険 | 約1週間~2週間 | 受取人が請求すればすぐに支払い |

| 少額短期保険 | 約2週間 | 申請後、審査が通れば即時支払い |

注意点

- 審査が遅れるケースもあるため、早めの手続きが必要

- 遺品整理業者へ事前に支払いスケジュールを相談し、保険金の受取後に支払えるか確認する

- 火災保険や孤独死保険は、保険会社からの承認が出てから作業を開始した方が確実

保険が適用されないケースとは?対処法と別の選択肢

すべての遺品整理が保険の適用対象になるわけではありません。以下のようなケースでは、保険が適用されないことがあります。

保険が適用されないケース

- 特約に加入していない(火災保険の汚損・破損特約がない場合など)

- 通常の遺品整理のみ(汚損や事故がなく、単なる片付けの場合)

- 相続放棄をした場合(相続放棄すると、保険金の受け取りができないケースがある)

- 必要書類が不足している(写真や診断書が揃っていない場合、審査が通らない)

対処法と別の選択肢

- 買取サービスを活用する(家財を売却して整理費用を捻出)

- 自治体の補助金を確認する(一部の自治体では、遺品整理に関する補助制度がある)

- 生命保険金を活用する(特定の補償がなくても、受取人の判断で費用に充てることが可能)

保険適用の可否は契約内容によって異なるため、事前に保険会社や遺品整理業者に相談し、最適な方法を選ぶことが大切です。

遺品整理の保険に関するよくある質問Q&A

遺品整理にかかる費用を保険で補償できる場合があることを知っていても、具体的な適用条件や請求の流れについては分かりにくいものです。ここでは、遺品整理に関する保険についてよくある質問をQ&A形式で解説します。

どの保険に加入しているか分からない場合はどうすればいい?

故人がどの保険に加入していたか分からない場合は、以下の方法で確認できます。

- 故人の遺品を確認する

- 保険証券や契約書が残されている可能性があるため、書類を探す

- エンディングノートがある場合は、保険契約の記載があるかチェック

- 通帳やクレジットカードの明細を確認する

- 保険料の引き落とし履歴がある場合、契約している保険会社が判明する

- 保険会社に直接問い合わせる

- 故人の基本情報(氏名・生年月日・住所)を伝え、契約の有無を確認

- 相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)が必要になる場合がある

- 生命保険契約照会制度を利用する

- 生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用すれば、一定の条件のもとで契約の有無を確認できる

- ただし、火災保険や少額短期保険には対応していないため、加入の可能性がある保険会社ごとに問い合わせる必要がある

遺品整理のために新しく保険に加入するべき?加入すべき人の特徴

基本的に、遺品整理のためだけに新しく保険に加入する必要はありません。

しかし、以下のようなケースでは、事前に適用可能な保険に加入しておくことで、将来的な負担を軽減できます。

加入を検討すべき人の特徴

- 一人暮らしをしている人(特に高齢者)

- 賃貸物件に住んでおり、孤独死が発生した場合の原状回復費用をカバーしたい人

- 貯金が少なく、遺族に経済的負担をかけたくない人

- 高齢の家族を持つ人で、将来的な遺品整理の負担を減らしたい人

加入を検討すべき保険の種類

| 保険の種類 | 加入メリット |

|---|---|

| 火災保険(特約付き) | 孤独死や事故による特殊清掃・原状回復費用を補償 |

| 孤独死保険(入居者型) | 遺品整理費用や賃貸契約解除に伴う費用を補償 |

| 少額短期保険 | 遺品整理の費用を特定の範囲で補償可能(低コストで加入しやすい) |

注意点

- 遺品整理を補償対象とする保険は少ないため、特約の有無を確認することが重要

- 保険料と補償内容のバランスを考え、自分に合ったプランを選ぶ

保険金が下りる前に遺品整理を始めても問題ない?

保険金が下りる前に遺品整理を開始することは可能ですが、いくつかの注意点があります。

1. 事前に保険会社へ確認する

- 保険会社によっては、保険金の支払い前に作業を行うと補償対象外となることがある

- 必ず事前に保険会社へ相談し、適用条件を確認しておく

2. 作業前後の写真を必ず撮影する

- 作業前の状況を記録することが保険金請求の際に必要となるため、ビフォー・アフターの写真をしっかり残す

3. 見積もりや作業内容の記録を残す

- 保険会社から請求時に求められることが多いため、遺品整理業者から正式な見積書や請求書を発行してもらう

4. 支払いタイミングを確認する

| 支払い方法 | 特徴 |

|---|---|

| 保険金が下りてから支払う | 事前に業者と交渉すれば、保険金の受け取り後に支払える場合もある |

| 立て替えて支払い、後で保険金を受け取る | 費用の立て替えが可能なら、作業を早めに進められる |

結論

事前に保険会社へ確認し、写真や見積もりを残せば、保険金が下りる前でも遺品整理を始めることは可能です。

遺品整理費用の請求を保険会社に拒否された場合の対処法

保険会社が遺品整理費用の請求を拒否する理由はさまざまですが、適切な対応を取ることで問題を解決できる可能性があります。

1. 拒否された理由を確認する

- 補償範囲外だった場合

- 火災保険や孤独死保険は、特約がなければ適用されないことがある

- 契約内容を確認し、必要なら弁護士や専門家に相談

- 必要書類が不足していた場合

- 死亡診断書、作業写真、見積もりなどの書類が不足している可能性がある

- 不足している書類を再提出し、再審査を依頼

2. 保険会社と再交渉する

- 一度拒否されても、契約内容や特約を再確認し、追加書類を提出すれば認められるケースもある

- 遺品整理業者に相談し、保険適用のサポートを受ける

3. 代替策を検討する

- 買取サービスを活用する

- 家財整理を兼ねて、貴金属や家具の買取を依頼し、遺品整理費用の一部を賄う

- 相続財産から費用を捻出する

- 遺品整理費用は相続財産から支払うことが可能(ただし、相続放棄をすると財産も負債も引き継げなくなるため注意)

- 自治体の補助金制度を確認する

- 一部の自治体では、高齢者や生活困窮者の遺品整理に関する補助制度がある

結論

請求が拒否されても、再交渉や代替策を検討することで費用負担を軽減できる可能性があります。

特に、契約内容や補償範囲をしっかり確認し、必要な書類を揃えることが重要です。