遺品整理には高額な費用がかかることもありますが、自治体の補助金を活用すれば負担を軽減できます。ただし、補助金の対象や申請方法には注意点も。この記事では、遺品整理費用の補助金について詳しく解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。

遺品整理に補助金はある?【基本的な仕組みと支援制度の概要】

遺品整理には時間と費用がかかるため、補助金を活用して負担を軽減できるかを調べる人が増えています。しかし、「遺品整理に直接使える補助金はあるのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。ここでは、補助金の仕組みや支援制度の概要を詳しく解説します。

遺品整理自体に使える補助金はあるのか?

結論から言うと、遺品整理そのものを対象とした補助金はほとんどありません。自治体の支援制度の多くは、空き家の片付けや解体、リフォームなどに関するものが中心です。

ただし、以下のようなケースでは補助金を活用できる可能性があります。

1. 空き家となった遺品整理をする場合

故人が一人暮らしをしていた家を片付ける際、自治体の「空き家対策補助金」を利用できることがあります。

2. 特殊清掃が必要な場合

遺品整理とともに特殊清掃が必要な場合、一部の自治体では清掃費用の補助が出ることもあります。

3. 遺品整理に伴う家財処分やリサイクル費用

家電リサイクルや粗大ごみ処分の費用について、自治体が助成金を設けているケースがあります。

以下の表は、自治体が提供している補助金の主な種類とその内容です。

| 補助金の種類 | 内容 | 支給額の目安 |

|---|---|---|

| 空き家対策補助金 | 空き家の片付け・解体費用の一部を補助 | 10万~50万円 |

| 特殊清掃補助金 | 孤独死などによる清掃費用を一部補助 | 5万~20万円 |

| 家財処分補助 | 家電や大型家具の処分費用を補助 | 5万~10万円 |

ポイント:

- 補助金の対象や金額は自治体ごとに異なるため、事前に役所で確認が必要。

- 申請手続きを行わないと補助金は受け取れないため、しっかり準備を。

空き家の片付けとして補助金を活用する方法

遺品整理単体では補助金が受けられないケースが多いですが、「空き家の整理」として申請すれば対象になることがあります。

特に「空き家バンク」に登録すると、空き家の再利用を目的とした補助金を活用しやすくなります。

空き家バンクとは?

自治体が管理する空き家情報のデータベースで、売却や賃貸を希望する所有者と、移住・活用を考える人をマッチングする制度です。

補助金を受けるまでの流れ

- 空き家バンクに登録(自治体の窓口で申請)

- 自治体が定める条件を満たしているか審査

- 認定されれば、片付けや解体の補助金が受けられる

補助の対象となる作業の例をまとめました。

| 作業内容 | 補助の対象になるか? |

|---|---|

| 遺品整理 | ❌(補助対象外) |

| 空き家の清掃 | ✅(一部補助あり) |

| 家財の処分 | ✅(自治体により異なる) |

| 解体工事 | ✅(補助対象になる可能性が高い) |

重要ポイント:

- 補助金を受けるためには、事前に自治体に確認が必要。

- 片付け後の空き家を売却・賃貸する意思があると補助金を活用しやすい。

自治体によって補助金の条件が違う理由とは?

「ある自治体では補助金が出るのに、別の自治体では対象外だった…」というケースは少なくありません。なぜ自治体ごとに補助金の条件が違うのでしょうか?

1. 地域ごとの空き家問題の深刻度が違う

- 地方では空き家問題が深刻なため、補助金制度が充実している。

- 都市部では空き家対策よりも別の政策に予算を割くことが多い。

2. 自治体の財政状況による違い

- 財源に余裕のある自治体は手厚い補助が可能。

- 予算が限られている自治体では補助金の額が少ない、もしくは対象が狭い。

3. 補助金の目的が自治体ごとに異なる

- 移住促進を目的とした補助金がある自治体もあれば、空き家解体を推奨する自治体もある。

- 高齢化対策として、空き家のリフォーム費用を補助する自治体も存在。

補助金制度を利用するためには、住んでいる自治体の支援内容を事前に確認することが重要です。以下の方法で最新情報をチェックしましょう。

補助金情報の確認方法

✔ 自治体の公式サイトで「遺品整理 補助金」や「空き家整理 補助金」を検索

✔ 役所の窓口に問い合わせて直接確認する

✔ 地元の不動産業者や遺品整理業者に相談して、活用できる補助金を教えてもらう

まとめ:

- 遺品整理そのものの補助金はほぼないが、空き家の片付けとして申請すれば対象になることがある。

- 「空き家バンク」に登録すると、片付けや解体の補助金を受けやすい。

- 自治体によって補助金の条件が違うため、必ず事前に確認が必要。

補助金を上手に活用し、遺品整理にかかる費用を少しでも抑える方法を知っておくことが大切です。

遺品整理の補助金はいくらもらえる?【自治体ごとの支給額と相場】

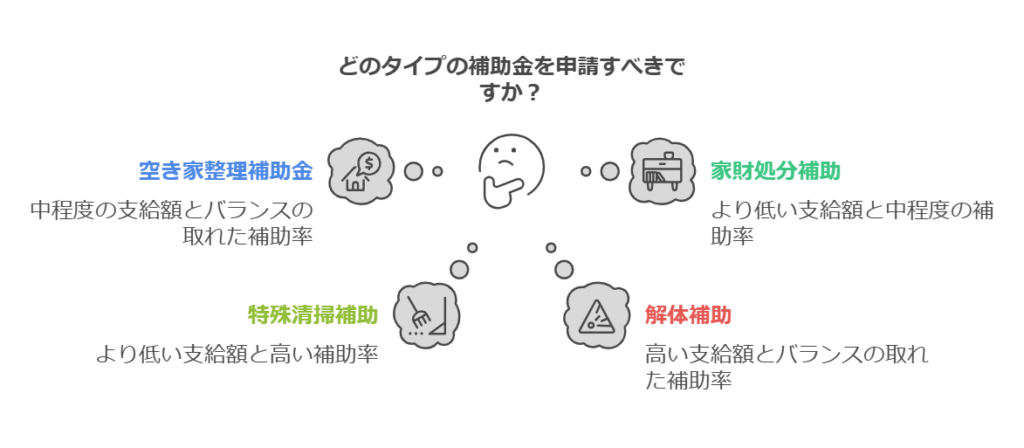

遺品整理にかかる費用を抑えるために補助金の活用を検討している方も多いでしょう。しかし、補助金の支給額や条件は自治体ごとに異なり、一律ではありません。ここでは、補助金の上限額や補助率、対象となる費用、実際の活用事例について詳しく解説します。

一般的な補助金の上限額と補助率

自治体が提供する補助金の金額は、10万円前後が一般的ですが、地域によっては最大50万円程度の支給がある場合もあります。

補助金の金額や支給率には以下のような違いがあります。

| 補助金の種類 | 一般的な支給額 | 補助率の目安 |

|---|---|---|

| 空き家整理補助金 | 10万~50万円 | 費用の50%前後 |

| 家財処分補助 | 5万~20万円 | 費用の30~50% |

| 特殊清掃補助 | 5万~15万円 | 費用の50~80% |

| 解体補助 | 30万~100万円 | 費用の50%前後 |

補助金の支給額は、自治体の財政状況や空き家対策の方針によって異なります。特に、人口減少が深刻な地方自治体では高額な補助金を提供しているケースが多いです。

また、補助率にも違いがあり、費用の一部のみ補助される場合もあれば、条件を満たせばほぼ全額補助されるケースもあります。例えば、特殊清掃が必要な場合は、80%近く補助される自治体もあります。

どの費用が補助対象になるのか?【具体的な補助範囲】

遺品整理のすべての費用が補助されるわけではなく、自治体が定めた特定の作業のみ補助の対象となります。一般的に補助対象となるのは、空き家の整理や再活用に関わる作業です。

| 補助対象となる費用 | 補助対象になりにくい費用 |

|---|---|

| 空き家の清掃・整理費用 | 遺品の買取費用 |

| 家財や大型家具の処分費用 | 供養・お焚き上げ費用 |

| 家電リサイクル費用 | 遺品整理業者の交通費 |

| 庭木の剪定・伐採 | 遺品の運搬費用 |

| 解体作業費用(場合による) | 生前整理の費用 |

特に、空き家の清掃や家財の処分、解体に関する費用は補助対象となるケースが多いため、自治体の補助金制度を活用する価値があります。

ポイント:

- 遺品整理そのものは補助対象外となるケースが多い。

- 空き家の管理や片付け、リフォーム、解体に関する費用は補助対象となりやすい。

- 申請前に自治体へ確認し、補助対象の範囲を明確にすることが重要。

補助金を利用できる具体的なケース【成功事例】

ケース1: 空き家の遺品整理で補助金を活用

状況: 亡くなった親の家(空き家)を片付ける必要があったが、家財が多く、処分費用が高額だった。

活用した補助金: 自治体の「空き家整理補助金」を利用し、家財処分費用の50%(最大20万円)が支給された。

結果: 片付け費用が半額になり、スムーズに遺品整理を進められた。

ケース2: 特殊清掃が必要な場合

状況: 孤独死が発生したため、遺品整理とともに特殊清掃が必要になった。

活用した補助金: 「特殊清掃補助金」を申請し、清掃費用の80%(最大15万円)の補助を受けた。

結果: 費用負担が大幅に軽減され、専門業者に依頼することができた。

ケース3: 空き家の解体費用を補助金でカバー

状況: 空き家の遺品整理後、活用予定がなく老朽化していたため、解体を検討。

活用した補助金: 「空き家解体補助金」を利用し、解体費用の50%(最大50万円)を補助してもらった。

結果: 解体費用の負担が軽くなり、跡地を売却することができた。

まとめ:

- 補助金を活用すれば、遺品整理や家財処分の費用を大幅に削減できる。

- 空き家としての整理や特殊清掃を伴う場合は、高額な補助金を受けられる可能性がある。

- 申請前に自治体の補助対象をしっかり確認し、適用できる制度を最大限活用することが重要。

補助金を上手に活用し、遺品整理の費用負担を少しでも軽減しましょう。

補助金の申請方法と手順【スムーズに手続きを進めるポイント】

遺品整理に関する補助金を受け取るには、自治体の規定に従って適切な書類を揃え、正しい手順で申請することが必要です。ここでは、申請に必要な書類や手続きの流れ、審査を通過しやすくするポイントについて解説します。

申請に必要な書類と準備すべきこと

補助金の申請には、自治体ごとに異なる書類が必要ですが、一般的に以下のような書類を求められることが多いです。

主な必要書類

| 書類名 | 内容 |

|---|---|

| 補助金申請書 | 自治体指定のフォーマットに記入 |

| 本人確認書類 | 申請者の身分証明(運転免許証やマイナンバーカード) |

| 家屋の登記情報 | 補助対象の空き家であることを証明 |

| 見積書 | 遺品整理や家財処分、解体の費用を明記したもの |

| 施工前の写真 | 家の状況や片付け前の状態を示す写真 |

| 業者との契約書 | 補助対象の作業を業者に依頼したことを証明 |

| 作業完了後の写真 | 申請した作業が完了したことを証明 |

| 領収書 | 実際に支払った費用の証明 |

準備のポイント:

- 必要書類は自治体によって異なるため、必ず事前に確認する。

- 写真や領収書は後から求められることもあるので、余裕をもって用意しておく。

- 見積書や契約書は、自治体の基準に合った業者のものを用意する。

自治体窓口・オンライン申請の流れ【申請から支給まで】

補助金申請の手続きは、自治体の窓口に直接申請する方法と、オンライン申請できる場合の2通りがあります。

1. 窓口での申請手順

- 自治体の公式サイトで補助金情報を確認(条件や必要書類をチェック)

- 必要書類を準備し、自治体窓口へ提出(担当者と相談しながら手続きを進めるとスムーズ)

- 自治体の審査を受ける(2週間~1か月ほどかかることが多い)

- 補助金の交付決定通知を受け取る

- 遺品整理や家財処分を実施(補助対象の作業を進める)

- 作業完了後、報告書・領収書を提出(支給のための最終確認)

- 補助金が指定口座に振り込まれる

2. オンライン申請の手順

- 自治体の電子申請システムにアクセス

- 申請書をダウンロードして記入

- 必要書類をPDFまたは画像でアップロード

- 申請内容を確認し、送信

- 審査結果をメールまたは郵送で受け取る

- 作業完了後、オンラインで報告書を提出

- 補助金が指定口座に入金される

ポイント:

- オンライン申請が可能な自治体は限られているため、事前に確認が必要。

- 審査には時間がかかるため、早めの申請を心がける。

- 提出後に追加書類を求められることもあるので、対応できるよう準備しておく。

申請が通りやすくなるポイントと審査の注意点

補助金の審査をスムーズに通過するためには、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。

申請が通りやすくなるポイント:

✔ 必要書類を完璧に揃える。書類不備は審査の遅れや却下の原因になるため、提出前にダブルチェックする。

✔ 申請内容を具体的に書く。「家財処分」とだけ書くのではなく、「○○市の補助金制度に基づき、○○円の家財処分費用を申請」など、具体的に説明する。

✔ 実施前に申請する。補助金の多くは事前申請が必須で、作業後の申請は認められないケースが多い。

審査でチェックされるポイント:

- 補助対象の作業かどうか(遺品整理単体ではなく、空き家の片付けや家財処分としての申請か)

- 申請者が補助金の要件を満たしているか(所有者であるか、自治体の支援条件に合致しているか)

- 提出書類に不備がないか(登記情報や領収書など、必要な証明が揃っているか)

補助金を活用する際の注意点【よくある失敗と対策】

補助金を申請する際には、いくつかの落とし穴があります。ここでは、よくある失敗とその対策を解説します。

申請しても補助金が受け取れないケースとは?

補助金が支給されないケースには、以下のような原因があります。

| 受け取れない理由 | 原因と対策 |

|---|---|

| 申請期限を過ぎた | 余裕を持って申請し、締切前に確認する |

| 補助対象の作業ではなかった | 事前に自治体の条件を確認し、対象内の作業か確認する |

| 書類の不備 | 提出前に自治体の担当者とチェックする |

| 予算枠が埋まっていた | 早めに申請し、年度初めの受付を狙う |

対策:

- 申請期限をしっかり確認し、早めに手続きを進める。

- 業者と契約する前に、補助金が適用されるかを自治体に相談する。

- 提出前に書類を再確認し、不備がないかチェックする。

申請期限と補助金の予算枠に注意!

補助金には申請期限があり、自治体の予算枠が埋まると受付終了となります。特に、年度末(3月頃)は予算がなくなるケースが多いため、早めの申請が必要です。

✔ 申請開始時期を確認し、受付開始直後に手続きする。

✔ 予算枠がある補助金は、毎年の動向をチェックしておく。

補助金を活用するために業者選びで気をつけること

補助金を受け取るためには、自治体が認定する業者を利用する必要がある場合があります。

業者選びのポイント:

✔ 自治体に登録された業者か確認する。

✔ 相見積もりを取り、適正な価格で依頼する。

✔ 「補助金対象」と明記された見積書を提出できる業者を選ぶ。

業者によっては、補助金の対象外となる作業を含めて高額請求してくるケースもあるため、契約前にしっかり確認しましょう。

補助金を上手に活用し、遺品整理の費用負担を軽減しましょう。

遺品整理の補助金に関するよくある質問【Q&Aで疑問を解決】

補助金を活用して遺品整理の費用を抑えたいと考える方は多いですが、実際に申請する際にはさまざまな疑問が生じるものです。ここでは、遺品整理の補助金についてよくある質問とその回答を紹介します。

どの自治体でも補助金はもらえるの?

すべての自治体で補助金が用意されているわけではありません。補助金の有無や金額は、各自治体の方針や財政状況によって異なります。

特に、地方自治体では空き家対策の一環として補助金制度が充実しているケースが多いですが、都市部では補助金がない場合もあります。

補助金の有無を確認する方法:

✔ 自治体の公式サイトで「遺品整理 補助金」「空き家整理 補助金」などを検索

✔ 自治体の役所や窓口に直接問い合わせる

✔ 遺品整理業者に相談し、利用できる補助金があるか確認する

補助金がある場合も、申請条件が厳しいことがあるため注意が必要です。例えば、以下のような条件を満たしていないと申請できないことがあります。

| 条件の種類 | 具体的な例 |

|---|---|

| 物件の条件 | 空き家として一定期間放置されていること |

| 所有者の条件 | 申請者がその家の所有者または相続人であること |

| 作業内容の条件 | 家財処分や清掃が補助対象の範囲内であること |

補助金がない自治体でも、粗大ごみの無料回収や家電リサイクルの支援制度が用意されている場合があるため、活用できる制度を調べてみましょう。

申請してから補助金が支給されるまでどれくらいかかる?

補助金が支給されるまでの期間は自治体によって異なりますが、一般的には1~3か月程度かかることが多いです。

補助金支給までの流れと目安期間:

| 手続き | 目安期間 |

|---|---|

| 申請書類の提出 | 1週間~2週間 |

| 自治体の審査 | 2週間~1か月 |

| 交付決定通知 | 1週間 |

| 作業完了後の報告書提出 | 1週間~2週間 |

| 補助金の振込 | 2週間~1か月 |

申請から補助金の振込までスムーズに進めるためには、以下のポイントに注意しましょう。

✔ 書類不備をなくし、一度で申請を完了させる(書類不備があると再提出になり、支給が遅れる)

✔ 作業完了後の報告書や領収書はすぐに提出する(自治体によっては報告が遅れると支給対象外になることもある)

✔ 自治体の締切時期を考慮し、早めに申請する(年度末は審査が混雑しやすいため、時間がかかることがある)

即日支給される補助金はほぼないため、余裕をもったスケジュールで手続きを進めましょう。

他の補助制度と併用できるのか?

補助金の併用は可能な場合もありますが、自治体ごとに条件が異なります。

例えば、以下のような補助制度が組み合わせて使えることがあります。

✔ 空き家解体補助金 + 家財処分補助金

✔ 特殊清掃補助金 + 遺品整理費用の補助

✔ 自治体の補助金 + 国の支援制度(例: 高齢者支援の助成金)

ただし、以下のようなケースでは併用が認められないことがあります。

| 併用不可の例 | 理由 |

|---|---|

| 同じ自治体の2つの補助金 | 予算の二重請求を防ぐため |

| 国の補助金と自治体の補助金 | どちらか一方のみ申請可のケースが多い |

| すでに助成金を受けた作業 | 補助対象が重複するため |

併用できるかどうかを確認するには、自治体の担当窓口に直接問い合わせるのが最も確実な方法です。

ポイント:

✔ 補助金の内容をよく確認し、併用できる可能性があるかチェックする

✔ 申請前に自治体に相談し、適用範囲を明確にする

✔ 別の補助制度を検討し、利用できる支援を最大限活用する

補助金を上手に活用することで、遺品整理の費用を大幅に抑えられる可能性があります。申請の際は、自治体のルールを確認しながら、最適な方法を選びましょう。