生活保護受給者の遺品整理には、費用の負担や手続きの複雑さが伴います。「費用は誰が負担するのか?」「行政の支援はあるのか?」など、よくある疑問を解決できるよう詳しく解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。

遺品整理の費用は誰が負担するのか?生活保護費は使えるのか?

生活保護受給者が亡くなった後、遺品整理を行う必要があります。しかし、「その費用は誰が負担するのか?」という疑問を持つ人は多いでしょう。ここでは、相続人の負担義務や生活保護費の扱い、行政の支援制度などについて詳しく解説します。

遺品整理費用は原則として相続人が負担する

遺品整理の費用は、基本的に相続人が負担すると法律で定められています。民法では、故人の財産や負債を相続人が引き継ぐとされているため、遺品整理にかかる費用も相続財産の一部とみなされるのです。

相続人の主な負担内容

- 遺品整理の費用

- 賃貸物件の原状回復費用

- 未納の公共料金や管理費

- その他、故人の残した負債

しかし、生活保護受給者の場合、遺産がほとんどないケースが多いため、相続人にとっては負担が重くなる可能性があります。そのため、場合によっては相続放棄を検討することも重要です。

具体例

故人がワンルームの賃貸アパートに住んでいた場合、遺品整理費用として約5〜10万円かかることがあります。もし特殊清掃が必要になると、さらに10〜30万円ほど追加費用が発生することもあります。

生活保護費を遺品整理に充てることはできない理由

「生活保護費を遺品整理に使えないのか?」と考える人もいるかもしれません。しかし、生活保護費は「生きている人の生活を支援するためのもの」であり、死後の遺品整理費用には一切充てることができません。

生活保護費が使えない主な理由

- 生活保護は受給者本人の生存を前提とした制度であり、死亡後は支給が停止される。

- 遺品整理は相続人の責任であり、公的な支援対象にはならない。

- 遺品整理の費用は個人の選択によるものとされ、税金で補助する範囲に含まれない。

ポイント

- 生活保護受給者の死亡後、自治体から生活保護費が支給されることはない。

- 生活保護費の未使用分があっても、遺品整理費用には使えない。

- 遺品整理の費用を負担できない場合は、行政や社会福祉協議会に相談する必要がある。

相続放棄した場合の遺品整理費用はどうなる?

相続放棄をすると、故人の財産や負債を一切相続しないことになります。では、相続放棄をした場合、遺品整理の費用負担はどうなるのでしょうか?

相続放棄後の遺品整理費用の扱い

| ケース | 遺品整理費用の負担者 |

|---|---|

| 相続人が遺産を相続する | 相続人が負担 |

| 相続人全員が相続放棄 | 大家や物件オーナーが対応する可能性がある |

| 行政が関与する場合 | 行政が遺品を処分するケースもある |

注意点

- 相続放棄をする場合、遺品を勝手に処分すると「相続した」とみなされることがあるため、手続き前に何も触らないことが重要です。

- 相続放棄が認められた場合、最終的には物件オーナーや自治体が対応する可能性がある。

- 行政が関与する場合、撤去費用は税金でまかなわれることが多い。

具体例

生活保護受給者の親が亡くなり、相続放棄をした子供がいたとします。この場合、子供は遺品整理の責任を負う必要はなくなります。しかし、故人が住んでいた賃貸物件の大家が「このままでは次の入居者を入れられない」と判断し、行政と相談の上で処分を進めることになるケースもあります。

連帯保証人や大家に遺品整理費用の負担義務はあるのか?

故人が賃貸物件に住んでいた場合、連帯保証人や大家が遺品整理費用を負担する義務があるのか気になるところです。基本的に、連帯保証人や大家には遺品整理費用の負担義務はありません。

負担義務の有無

| 関係者 | 遺品整理費用の負担義務 |

|---|---|

| 相続人 | あり(基本的に相続人が負担) |

| 連帯保証人 | なし(遺品整理の義務はないが、退去費用の負担義務はある) |

| 大家・物件オーナー | なし(ただし相続人がいない場合は、最終的に負担することも) |

ただし、賃貸契約の内容によっては、連帯保証人が退去時の原状回復費用を負担する義務が発生することがあります。また、相続人がいない場合、大家や物件オーナーがやむを得ず費用を負担するケースもあるため、最終的には状況次第といえます。

行政が遺品整理費用を負担してくれるケースとは?

通常、遺品整理の費用は相続人の負担ですが、例外的に行政が遺品整理を負担してくれるケースもあります。

行政が対応する可能性のあるケース

- 相続人が不在、または相続放棄した場合

- 孤独死で発見が遅れ、特殊清掃が必要になった場合

- 自治体が公的な理由で遺品整理を行う必要があると判断した場合

行政が関与する場合、自治体ごとに対応が異なります。特に「福祉事務所」「社会福祉協議会」などに相談すると、一部費用を補助してもらえる可能性があるので、まずは問い合わせるのが賢明です。

具体例

高齢者施設で生活保護を受けていた人が亡くなり、相続人がいなかったケースでは、施設が自治体に連絡し、行政が遺品整理と処分を行うことになったという事例があります。こうしたケースでは、基本的に税金で対応するため、遺族や保証人に請求がいくことはありません。

まとめ

- 遺品整理の費用は、原則として相続人が負担する。

- 生活保護費は遺品整理には使えない。

- 相続放棄すると、相続人は費用を負担しなくて済むが、遺品の処分を勝手にすると相続したとみなされるリスクがある。

- 連帯保証人や大家は基本的に負担義務なし。ただし契約次第で変わる場合もある。

- 行政が費用を負担してくれるケースもあるが、事前に確認が必要。

遺品整理の費用負担については状況によって異なるため、ケースごとに適切な対応を考えることが大切です。

遺品整理の費用相場|間取り別の目安料金

遺品整理を業者に依頼する場合、間取りや作業内容によって費用は大きく変わります。一般的な料金相場を知っておくことで、適正価格で依頼できるようになります。

遺品整理業者に依頼する場合の費用相場

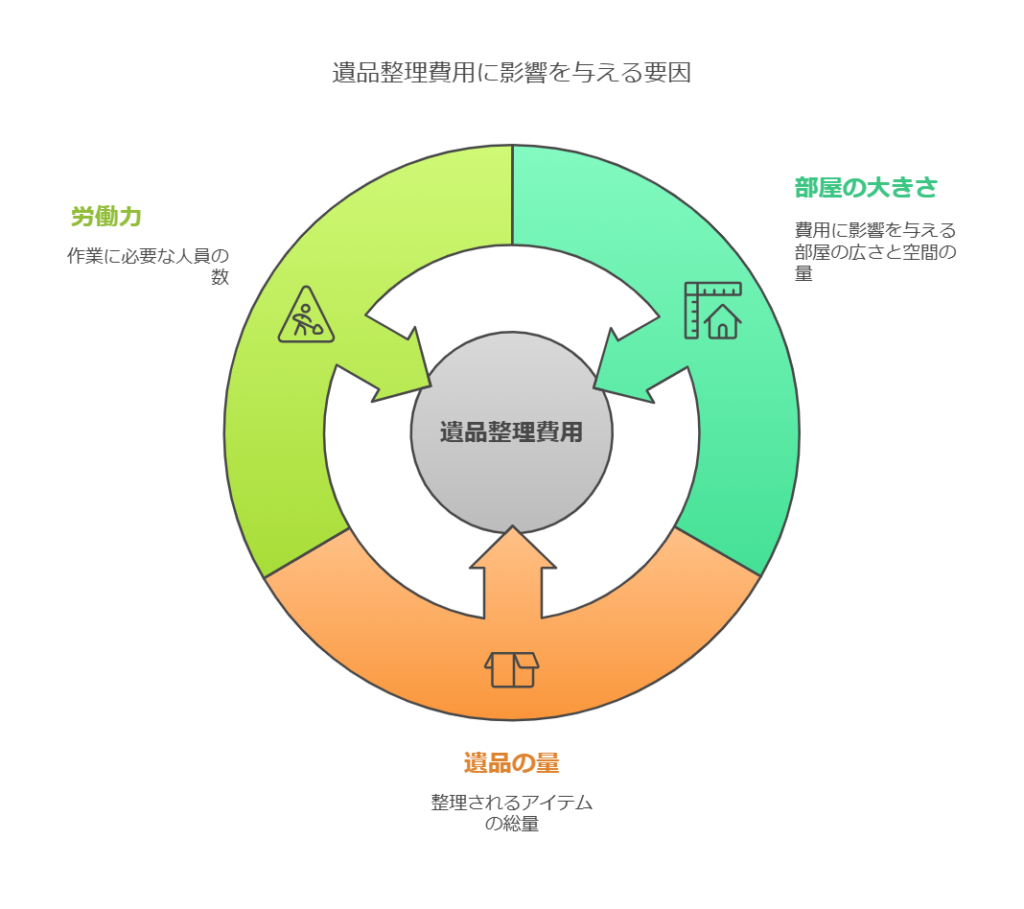

遺品整理の費用は、部屋の広さや遺品の量、作業にかかる人員などによって決まります。以下は、一般的な遺品整理の料金相場です。

| 間取り | 作業人数(目安) | 費用相場(税込) |

|---|---|---|

| 1K | 1〜2名 | 35,000円〜80,000円 |

| 1DK | 2〜3名 | 60,000円〜120,000円 |

| 1LDK | 2〜4名 | 80,000円〜150,000円 |

| 2DK | 3〜5名 | 120,000円〜200,000円 |

| 2LDK | 4〜6名 | 150,000円〜250,000円 |

| 3DK | 5〜7名 | 180,000円〜300,000円 |

| 3LDK | 6〜8名 | 200,000円〜350,000円 |

| 4DK以上 | 7名以上 | 230,000円〜400,000円 |

この費用には、一般的に以下の作業が含まれています。

- 遺品の仕分け・分別(貴重品・処分品の選別)

- 不用品の搬出・処分(粗大ごみの処理含む)

- 簡単な清掃(掃き掃除や拭き掃除)

業者によっては、貴重品の探索や供養のサービスを含む場合もあるため、事前に確認するとよいでしょう。

特殊清掃が必要な場合の追加費用とは?

遺品整理の現場によっては、故人が長期間発見されなかった場合や、部屋の衛生状態が著しく悪い場合、特殊清掃が必要になるケースがあります。

特殊清掃が必要な状況

- 孤独死や事故死による汚染がある場合

- 室内に異臭や害虫が発生している場合

- 血液や体液が床や壁に付着している場合

特殊清掃の費用相場は、以下のようになります。

| 清掃内容 | 費用相場(税込) |

|---|---|

| 消臭・消毒(軽度) | 30,000円〜80,000円 |

| 体液・血液の除去 | 50,000円〜150,000円 |

| 床や壁の張替え | 100,000円〜300,000円 |

| 害虫駆除 | 20,000円〜100,000円 |

特殊清掃は通常の遺品整理よりも専門的な作業が必要となるため、費用が高額になりやすいのが特徴です。特に、賃貸物件では原状回復が求められるため、退去時に追加費用が発生する可能性があるため注意が必要です。

遺品整理の見積もりで確認すべき費用項目

遺品整理の見積もりを依頼する際には、何が費用に含まれているかをしっかり確認することが重要です。業者によっては基本料金に含まれないオプションがあり、想定よりも高額になることがあります。

見積もりでチェックすべきポイント

- 基本料金に含まれる作業範囲(遺品の仕分け・搬出・清掃など)

- 追加料金が発生する条件(重たい家具の移動、階段作業など)

- 不用品処分費用の計算方法(重量制・個別課金制など)

- 貴重品の探索サービスの有無

- 供養やお焚き上げの費用(仏壇や写真の処理)

業者によっては「基本料金は安く見せて、追加費用で高額になるケース」もあるため、詳細な内訳を必ず確認し、複数の業者から相見積もりを取ることが賢明です。

遺品整理は精神的にも大きな負担がかかる作業ですが、適正な価格とサービス内容を把握することで、スムーズに進めることができます。

生活保護受給者の遺品整理費用を抑える方法

生活保護受給者が亡くなった際、遺品整理の費用は原則として相続人が負担します。しかし、経済的に余裕がない場合、できるだけ費用を抑える方法を知っておくことが重要です。ここでは、葬祭扶助の活用や自治体の支援制度、相見積もりの活用、自力での遺品整理について詳しく解説します。

葬祭扶助の活用で費用を削減できる?

生活保護受給者が亡くなった場合、自治体の「葬祭扶助」を利用することで、葬儀費用の負担を軽減できます。葬祭扶助は、生活保護法に基づき、最低限の葬儀を行うための費用を支給する制度です。

葬祭扶助の対象者

- 生活保護受給者の死亡により、葬儀費用を負担できる親族がいない場合

- 遺族も生活保護を受給している、または経済的に困窮している場合

- 故人に身寄りがなく、自治体が火葬を行う必要がある場合

支給される費用の例(自治体によって異なる)

| 項目 | 支給額の目安 |

|---|---|

| 遺体の搬送費 | 10,000円〜50,000円 |

| 火葬費用 | 10,000円〜30,000円 |

| 収骨容器代 | 5,000円〜10,000円 |

| その他最低限の葬祭費 | 50,000円〜100,000円 |

自治体によって支給額は異なりますが、火葬や納骨に必要な最低限の費用がカバーされるため、葬祭扶助を利用すれば遺品整理の負担も軽減しやすくなります。葬儀前に福祉事務所に相談し、必要な手続きを行いましょう。

自治体の粗大ごみ処理手数料免除制度を利用する

自治体によっては、生活保護受給者が亡くなった場合、粗大ごみの処理費用を減免してくれる制度を設けているところがあります。

粗大ごみ処理手数料免除のポイント

- 生活保護受給者が生前に使用していた家具・家電の処分が対象

- 相続人や連帯保証人が費用を負担できない場合に適用されることが多い

- 申請は死亡後すぐに行う必要がある自治体が多い

利用手順

- 自治体の粗大ごみ受付センターや福祉事務所に問い合わせる

- 必要書類(死亡診断書のコピー、生活保護受給証明書など)を提出

- 自治体の担当者が現場を確認し、減免の可否を判断

- 許可が下りた場合、粗大ごみの収集が無料または低料金で行われる

すべての自治体がこの制度を提供しているわけではありませんが、賃貸物件の退去時に多くの家財道具を処分しなければならない場合、大きなコスト削減につながる可能性があります。

相見積もりを活用して適正価格で依頼する方法

遺品整理を業者に依頼する場合、料金は業者によって大きく異なります。適正価格で依頼するためには、必ず相見積もりを取ることが重要です。

相見積もりのメリット

- 遺品整理の適正価格が分かる

- 過剰な料金設定をしている業者を避けられる

- 複数の業者と比較することで、サービス内容の違いを確認できる

相見積もりを取る際のポイント

- 3社以上の業者から見積もりを取る

- 見積もりには現地調査を含めてもらう(写真だけでは正確な費用が分からない)

- 「基本料金」に含まれるサービスを確認する(追加料金がかかるかどうかチェック)

- 「処分費用」が含まれているか確認する(不用品回収の費用が別途かかる場合がある)

業者によっては、「特別プラン」や「生活保護受給者向けの割引プラン」を提供しているところもあるため、事前に相談するとさらに費用を抑えられる可能性があります。

自分で遺品整理を行う際にかかる費用と注意点

業者に依頼せず、自分で遺品整理を行うことで費用を抑えることも可能です。ただし、処分費用や運搬費用など、見落としがちなコストが発生するため、事前に計画を立てることが重要です。

自力で遺品整理をする際の主な費用

| 費用項目 | 相場 | 内容 |

|---|---|---|

| ゴミ処分費 | 5,000円〜50,000円 | 可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみの処分費 |

| 家電リサイクル費 | 2,000円〜6,000円/台 | テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの処分 |

| トラックレンタル費 | 5,000円〜20,000円/日 | 廃棄物の運搬用 |

| 作業手伝いの人件費 | 0円〜10,000円/人 | 知人・家族に依頼する場合も |

自力で遺品整理を行う際の注意点

- 時間と労力がかかる(1人で行う場合、数日〜数週間かかることも)

- 処分ルールを確認する(自治体によって粗大ごみの出し方が異なる)

- 遺産相続の手続きに影響する場合がある(貴重品や重要書類の処分に注意)

特に、故人が賃貸物件に住んでいた場合、退去期限までに遺品整理を終わらせなければ、家賃が発生し続けるリスクがあるため、計画的に進めることが重要です。

自分で遺品整理を行うことは費用面ではメリットがありますが、手間や体力的な負担を考慮し、必要に応じて部分的に業者を活用することも検討するとよいでしょう。

生活保護受給者の遺品整理費用に関するよくある質問

生活保護受給者の遺品整理に関して、多くの人が費用負担について疑問を持っています。ここでは、行政の支援や費用を支払えない場合の対策、分割払いの可否、追加費用の可能性について詳しく解説します。

行政が遺品整理を代行してくれることはある?

基本的に、行政が遺品整理を直接代行してくれることはありません。遺品整理は個人や相続人の責任とされており、自治体が関与するのは一部の例外的なケースのみです。

行政が関与する可能性のあるケース

- 相続人がいない、または全員が相続放棄をした場合

- 故人が生活保護受給者で、賃貸物件の管理者が対応できない場合

- 特定の事情(孤独死など)で行政が清掃を必要と判断した場合

相続人がいない場合、自治体が「行旅死亡人(こうりょしぼうにん)」として扱い、必要最低限の対応を行うことがあります。ただし、この場合の遺品整理は最低限の処理に留まり、遺品の整理や仕分けまでは行われません。

対応を希望する場合の手続き

- 市役所や福祉事務所に相談し、行政の対応が可能か確認する

- 賃貸物件の場合は大家や不動産管理会社と連携し、最適な方法を検討する

- 社会福祉協議会や自治体の支援窓口に相談し、利用できる制度がないか確認する

遺品整理費用を支払えない場合の対処法は?

遺品整理の費用を支払えない場合、いくつかの方法で負担を軽減することが可能です。

1. 行政の支援制度を活用する

- 葬祭扶助の利用(遺品整理自体は対象外だが、火葬費用を削減できる)

- 粗大ごみ処理の減免制度(自治体により異なるが、処分費用を軽減できる場合がある)

2. 相続放棄を検討する

- 相続を放棄すれば遺品整理の義務はなくなるが、手続きを慎重に行う必要がある

- ただし、手続きを誤ると負担義務が残る場合があるため、家庭裁判所で正式な手続きを行うことが重要

3. 低価格の遺品整理業者を探す

- 相見積もりを取り、料金比較をする(複数の業者に依頼して最適な価格を見つける)

- 必要最低限の作業だけ依頼し、一部は自力で行う(ゴミ処分は自治体サービスを活用する)

4. 支払いを分割できる業者を選ぶ

- 一部の遺品整理業者では分割払いに対応しているため、負担を軽減できる

生活保護受給者の遺品整理費用を業者に分割払いで支払うことはできる?

遺品整理業者の中には、分割払いに対応しているところもあります。しかし、すべての業者が対応しているわけではないため、事前に確認が必要です。

分割払い可能な業者を探す際のポイント

- 公式サイトや問い合わせで「分割払い対応」の有無を確認する

- クレジットカード払いが可能な業者を選ぶ(カード会社によって分割払いができる)

- 自治体と連携している業者を探す(一部の業者は生活保護世帯向けの支援を提供している)

ただし、分割払いを利用する場合は、手数料が発生する可能性があるため、総額をよく確認することが重要です。

遺品整理後に発生する追加費用の可能性とは?

遺品整理を依頼する際、見積もりに含まれていない追加費用が発生することがあるため、注意が必要です。

追加費用が発生しやすいケース

| 項目 | 追加費用の目安 | 発生する理由 |

|---|---|---|

| 特殊清掃 | 30,000円〜200,000円 | 孤独死や事故死の現場で消臭・除菌が必要な場合 |

| 遺品の量が見積もり以上だった | 10,000円〜50,000円 | 作業当日に追加の荷物が発覚した場合 |

| 家電リサイクル費 | 2,000円〜6,000円/台 | 冷蔵庫・エアコン・洗濯機などの処分費用 |

| 原状回復費 | 50,000円〜300,000円 | 賃貸物件で壁や床の修繕が必要な場合 |

追加費用を防ぐための対策

- 事前の現地見積もりを依頼する(写真だけの見積もりは追加費用が発生しやすい)

- 見積もりに「追加費用が発生する可能性があるか」確認する

- 「全て込み」のパック料金を選ぶ(追加費用が発生しないプランを提供している業者もある)

特に、孤独死やゴミ屋敷の状態だった場合は、特殊清掃が必要になることが多いため、業者とよく相談しておくことが大切です。

まとめ

- 行政が遺品整理を代行することはほぼないが、相続人不在の場合は例外的に対応することもある

- 遺品整理費用を支払えない場合は、行政の支援制度や相続放棄、低価格業者の利用を検討

- 分割払いに対応する業者もあるが、手数料の有無を確認することが重要

- 特殊清掃や原状回復など、見積もり外の追加費用が発生することがあるため、事前に確認を行う

生活保護受給者の遺品整理は、費用の負担が大きいため、できるだけ支援制度や適正価格の業者を活用し、計画的に進めることが大切です。