相続の話、いつ切り出したらいいのか悩んでいませんか?家族会議のタイミングや進め方を間違えると、思わぬトラブルに発展することも。目次を見て必要なところから読んでみてください。

家族会議を始める前に確認すべきポイント

相続の話は、ただ「財産を分けるだけ」のことやと思ってる方も多いですが、実はもっと根っこにあるのは“家族関係”なんです。

だからこそ、話し合いの前にちゃんと準備をしておくことで、不要な誤解や争いを避けられるんですわ。

ここでは、相続に関する家族会議を開く前に確認しておきたい大事なポイントをお伝えしますね。

相続に関する家族会議の必要性と目的

「まだ親も元気やし、相続の話なんて早すぎるんちゃう?」って思うかもしれません。

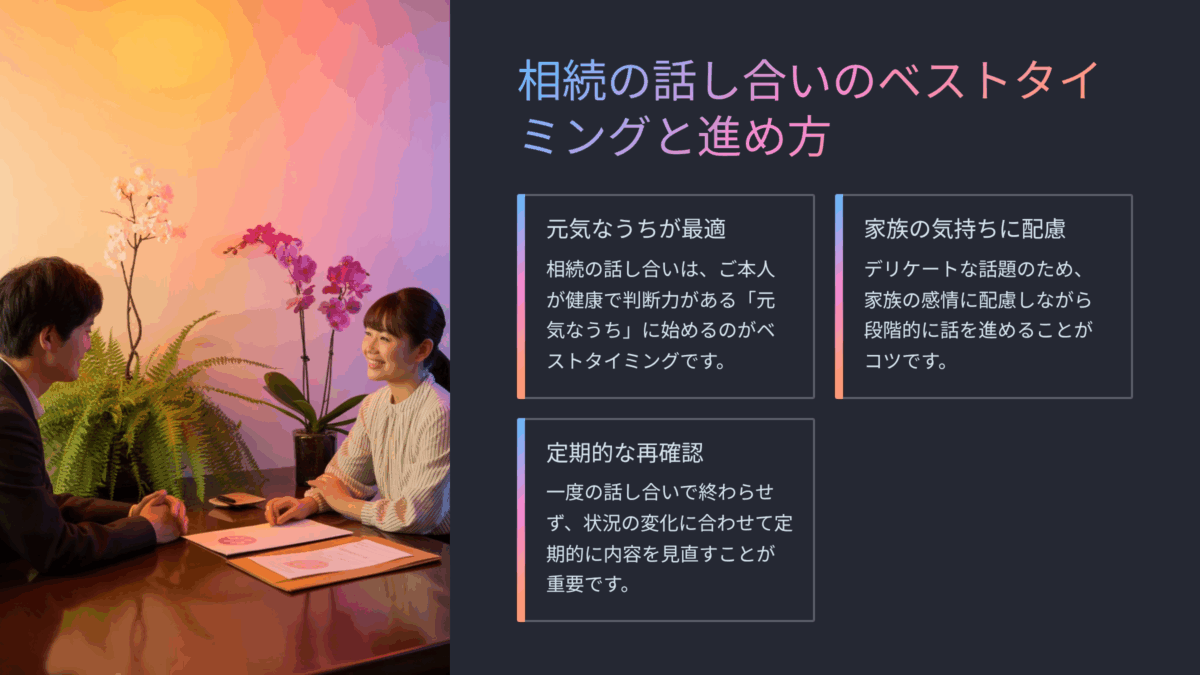

でもね、相続って“元気なうち”に話すからこそ、納得と安心につながるんです。

✅ 家族会議を開く主な目的は、この3つです。

- 家族間での意思確認:誰が何をどうしたいか、本人の考えを明確にする

- トラブルの予防:後になって「聞いてなかった」「そんなつもりじゃなかった」と揉めないように

- 手続きを円滑に進める準備:必要な資料や専門家の手配も早めに動ける

実際、私のところに相談に来られるご家族でも、「もっと早く話しておけば良かった…」という声、ほんまに多いんです。

家族会議は“財産”よりも“信頼”を引き継ぐための大事なステップ。そう考えてもらえたら嬉しいです。

話し合いの前段階で準備しておくこと(情報収集や心理的整理)

いざ家族で話し合おうと思っても、「何から話す?」「どう切り出す?」って戸惑いますよね。

実は、話し合いの“前”にやっておくといいことがあるんです。

✅ 家族会議の前にやっておきたい3つの準備

- 基本情報の整理

・名義人が誰か、財産の全体像(不動産・預貯金・保険など)

・借金があるかどうかもチェックしておくと安心です - 家族の状況の把握

・兄弟姉妹の関係性や、それぞれの生活状況

・何を大切にしているか(お墓・実家など) - 気持ちの整理

・「本当はどうしたい?」を自分でも考えてみる

・感情的にならないよう、時間を取って心を落ち着けておく

こうした下準備があると、いざという時に焦らず、自分の言葉でちゃんと話せるようになります。

「まだ準備できてへんし…」と思ってるあなたも、できるとこから少しずつで大丈夫です。

関連記事:遺品整理費用節約の秘訣とおすすめ手順

家族会議を切り出す「ベストなタイミング」

「相続の話って、いつ言い出したらええんやろ…?」これ、ほんまによくいただくご相談の一つです。

タイミングを間違えると、相手が構えてしまったり、関係がギクシャクしてしまうこともあります。

この章では、法的な観点・心理的な配慮・家族の節目という3つの視点から、相続の話を切り出す“ちょうどええ時期”を一緒に考えていきましょう。

法的期限や節税対策から考える適切なタイミング

まずは“制度的にいつまでに話しておくべきか”という観点です。

実は、相続には「時間制限」があるんですよ。

✅ 知っておきたい相続の主な期限と手続き

| 内容 | 期限 | 補足 |

|---|---|---|

| 相続放棄・限定承認 | 3か月以内 | 借金がある場合に重要 |

| 準確定申告 | 4か月以内 | 故人に収入があった場合 |

| 相続税の申告・納付 | 10か月以内 | 控除・特例の適用には事前準備が必要 |

こうした手続きは、亡くなってからでは時間が足りなくなることも多いんです。

例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を受けるには、相続人全員の合意や書類が要ります。

そのため、できれば生前のうちに「誰がどう引き継ぐか」ざっくりでも話しておくのが理想なんです。

家族の心情や関係性を踏まえた話題選びのタイミング

相続って、気持ちの問題がいちばんデリケートなんですわ。

「お金の話をすると欲深く思われるかも…」と遠慮してしまう方も多いです。

でも、大切なのは“話し方”と“タイミング”の工夫です。

✅ 気持ちのすれ違いを防ぐコツ

- 「元気なうちに一緒に考えておきたいね」と、本人の意思を尊重する形で切り出す

- きっかけは他人ごとから:「知り合いが相続でもめたって聞いてな…」など

- 全員が落ち着いて話せる環境づくり:お正月や法事などの集まりを利用するのも一つ

「話し合い=争いの火種」ではなく、“感謝を伝える場”にもなるという視点で臨むと、雰囲気がやわらぎますよ。

ライフイベント・節目から逆算したタイミングの見極め方

「そのうち話そう」と思っていても、気がついたら何年も過ぎてた…というのは、よくある話です。

だからこそ、自然に話題にしやすい“節目のタイミング”を活用するのがポイントです。

✅ 相続の話をしやすいタイミング例

- 定年退職、還暦、古希などの節目

- 親の入院・退院や健康診断後の機会

- お墓や仏壇の購入、法事の場

- 子や孫の進学・就職など、家族が集まる時期

こうした節目に「これを機に将来のことも話しとこうか」と切り出すと、自然な流れになります。

実際、私の相談者さんの中には「定年祝いのあと、ふと子どもたちに話したのが始まりやった」という方もおられました。

大切なのは、“完璧なタイミング”を待つよりも、“今できる話から始める”こと。

無理なく、あなたらしい形で家族と向き合える一歩になりますように。

関連記事:岡山市のおすすめ遺品整理業者まとめ

会議をスムーズに進める「話し出しの工夫」

「さあ話し合いしよう!」って意気込んでも、家族の反応が微妙やったり、空気が重くなったりすることってありますよね。

相続の話は、内容よりも「どう話すか」が大きなカギになります。

ここでは、相手の心に寄り添いながら、無理なく自然に話を進めるためのコツをお伝えしますね。

家族の不安や抵抗感を和らげる伝え方

相続の話を切り出すとき、「何を言われるんやろ」「もめるんちゃうか」って構える方、正直多いんです。

だからこそ、最初の言葉が“安心”を与えるものであることが大事です。

✅ 家族に受け入れてもらいやすい言い回しの例

- 「最近、元気なうちに話し合う人が増えてるらしいで」

- 「今すぐどうこうって話ちゃうけど、ちょっと考えといた方がええかなって思ってな」

- 「せっかく集まったし、これを機に話しとくのもええんちゃう?」

こうした“さりげない言い方”にすると、相手も構えずに聞きやすくなります。

それでも拒否反応が強い場合は、無理に進めず「また今度でいいよ」と一旦引くのも大切です。

無理強いせず、焦らずがコツです。

準備しておくと安心な資料や話題の例

いざ話し合いとなっても、手ぶらやと「何話すの?」って空気になりますよね。

そんな時のために、ちょっとした“資料”や“話題カード”があると、ぐっと話しやすくなります。

✅ 家族会議にあると安心な資料リスト

| 資料 | 内容例 | 備考 |

|---|---|---|

| 財産の一覧表 | 預貯金・不動産・保険などのリスト | おおまかな内容でOK |

| 家系図 | 相続人を整理する簡単な図 | 書きながら説明できる |

| エンディングノート | ご本人が書いた想い・希望 | 話題のきっかけにも |

✅ 話し合いのきっかけになるテーマ例

- 実家をどうするか(住む? 売る? 維持する?)

- お墓や仏壇のこと、法要のやり方

- 保険の見直しや、万が一のときの対応

これらは“お金”以外のテーマでもあり、相続の話への導入としてぴったりなんです。

「実家ってどうする?」から始まって、気づけばスムーズに相続の話に入っていけることも多いですよ。

第三者(専門家)を交えるタイミングの見極め

「どうしても話が進まない」「誰かが感情的になる」――そんなときは、無理に家族だけで解決しようとしなくていいんです。

むしろ、第三者が入った方が落ち着いて話が進むことも多いんですよ。

✅ 専門家を交えるべき3つのタイミング

- 感情がぶつかって冷静に話せないとき

→ 中立的な立場が入ると、感情的な対立を避けやすいです。 - 財産が複雑で分け方が見えないとき

→ 税理士・司法書士など、制度面からの整理ができます。 - 公平に進めたいとき

→ 家族の誰かが主導すると不信感が出るケースでは、専門家がまとめ役になるのがおすすめ。

私もよく、「うちは話がややこしそうやから、最初から一緒に聞いてほしい」って頼まれることがあります。

専門家は“争いを防ぐ伴走者”として使ってください。

必要なときに、無理なく頼れる選択肢として持っておくと安心ですよ。

関連記事:遺品整理の節約術と処分方法の選び方

事例で見る「タイミングが成功した/失敗した家族会議」

理屈だけでは伝わらないのが、相続のむずかしいところです。

実際にどんなタイミングで話し合いを始めたのか、成功例・失敗例を知ることで「うちの場合はどうかな?」と考えるヒントになるはず。

ここでは、私がこれまで関わってきたご相談の中から、特に印象に残っている事例をもとにご紹介しますね。

成功事例:○○というきっかけで話しが自然とまとまったケース

【ケース:還暦祝いの席で自然と将来の話へ】

あるご家族では、父親の還暦祝いをきっかけに子どもたちが集まりました。

その席でお父さんが「これからのこと、ちゃんと考えとかなな」とポロっと言ったことから、自然と相続や実家の話題に。

✅ このケースのポイント

- お祝いという前向きな場がきっかけ

- 「もしもの時」ではなく「これからどうしていきたいか」をテーマにできた

- 会話の中に笑いや感謝があって、感情的にならなかった

その後は家族で何度か話し合いを重ね、不動産の分け方や保険の見直しもスムーズに決定。

「なんや、意外と話せるもんやね」って笑っておられたのが印象的でした。

タイミングと空気感が合えば、相続の話も“前向きな話題”になるんです。

失敗事例:話を急ぎすぎてトラブルになったケースから学ぶ

【ケース:入院中の父に対して急に財産の話を切り出した】

別のご相談では、お父さんが急病で入院された直後、長男さんが「今のうちに相続のこと決めとかな」と、病室で他の兄弟に話を振りました。

ところが、お母さんや妹さんは「こんなときに…」と涙ながらに怒ってしまい、家族の関係にしこりが残ってしまいました。

✅ このケースでの反省点

- 本人や家族の心情を無視したタイミングだった

- 「急がなあかん」という焦りが空気を壊した

- 結果的にその後の話し合いがしづらくなってしまった

もちろん長男さんとしては「責任感」からの行動だったんです。

でも、家族の受け止め方とタイミングのズレが生まれると、それが“誤解”や“対立”に繋がってしまうんですね。

相続の話は、“正しい”よりも“優しい”タイミングが大事。

あなたの気持ちが本当に届くのは、相手の心が受け入れる準備ができた時なんです。

家族会議の「継続と再確認」

「一回話し合ったから、もう大丈夫」――そう思いたい気持ち、よく分かります。

でも、相続の準備って一度きりでは終わらないんです。家族の状況も法律も、時間とともに少しずつ変わっていきます。

ここでは、話し合いを“続けること”の大切さと、再確認のタイミングについてお話ししますね。

一度だけで終わらせない、“段階を踏む”相続準備のすすめ

「家族で相続の話、がんばって一回やったんです」――これ、素晴らしい一歩です。

でも本当は、その一歩のあとにもう二歩、三歩と進んでいくのが理想なんです。

✅ 相続準備における“段階的な話し合い”の進め方

| ステップ | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 第1段階 | 家族の希望をざっくり共有 | 感情の共有・信頼のベース作り |

| 第2段階 | 財産の内容を大まかに把握 | 手続きに向けた情報整理 |

| 第3段階 | 専門家に相談し、具体的に設計 | 節税や円満相続の仕組みづくり |

| 第4段階 | 内容を文書化・確認 | エンディングノートや遺言へ |

このように相続の話は“1回で完結”するものではなく、段階を踏んで深めていくことが大切です。

特に、不動産がある場合や相続人が多い場合は、複数回の話し合いが前提になると思っていてくださいね。

定期的なタイミング(節目・法改正・家族の変化)での再確認

「前に決めた内容でええやろ」――これもありがちな落とし穴です。

でも、時間が経てば状況も気持ちも変わるんです。

✅ 再確認に適した“タイミングの目安”

- 家族に変化があったとき(結婚、出産、離婚、引っ越しなど)

- 本人や家族が高齢になってきたとき

- 法改正や税制の変更があったとき(相続税や特例など)

- 定年・還暦・古希などの節目

「せっかくやから、前に話した内容を見直そうか」っていう軽い感じで始めてOKです。

この“ゆるやかな見直し”があると、急な変化が起きたときにも慌てずにすみます。

私がよくお伝えするのは、「家族会議は“年に一回の健康診断”みたいなもんやと思ってください」ということ。

定期的に点検しておけば、大きなトラブルにはなりにくいんですよ。

関連記事:遺品整理を安く済ませるための完全ガイド

よくある質問(Q&A形式での補足)

「相続の話し合い、大事やって分かってるけど…うまく進められる自信がないんです」

そんな声をたくさんいただきます。

ここでは、実際によくあるご相談をQ&A形式でまとめました。

あなたの「これ、うちにも当てはまりそう」という悩みのヒントになれば嬉しいです。

Q:話しづらい空気をどう変える?

A:まずは“身近な話題”から入るのがコツです。

いきなり「相続の話があるんやけど」と切り出すと、相手も構えてしまいます。

代わりに、こんな入り方はいかがでしょうか?

✅ 話しやすくなる導入例

- 「この前テレビで相続の話しとってな…」

- 「同僚が親の相続でもめたって聞いてな」

- 「そろそろ実家のことも考えとかなあかんかな〜って思ってて」

こういった“他人事”のような話題から入ると、相手の心の準備ができます。

空気を和らげる工夫が、スムーズな会話の第一歩になりますよ。

Q:いつまでに話せば安心?

A:元気なうちがベストタイミングです。

「まだ早いかな…」と遠慮して先延ばしにしていると、突然の入院や認知症の進行で話し合いが難しくなることもあります。

そうなると、遺言が書けなくなったり、相続放棄の判断がしづらくなったり…。

✅ 理想的なタイミングの目安

- 親が70歳を超えたら一度は話し合う

- 定年や退職など人生の節目ごとに確認する

- 病気や介護の気配が出てきたら早めに着手

「いつかやらな」ではなく、「今できることからやろう」という姿勢が安心につながります。

Q:家族が遠方にいる場合の工夫は?

A:オンラインも活用して、“ゆるやかな話し合い”から始めましょう。

家族が別々の地域に住んでいると、「集まるタイミングがない」「交通費がかかる」といった壁がありますよね。

そんなときは、まずはオンラインや電話で“ちょっとした会話”を重ねることから始めてみてください。

✅ 遠方の家族と相続を話すためのヒント

- LINEグループや家族チャットを活用

- Zoomやビデオ通話で気軽な“おしゃべり”から始める

- 年末年始や法事などに合わせて話し合いの場を計画

一度に全部を決めようとせず、「まずは情報を共有しよう」というスタンスなら、距離があっても進められます。

無理のないペースで、家族の気持ちがつながることを大切にしてくださいね。

関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方