遺言があるのに相続でもめてしまう——そんな現実、実は珍しくありません。この記事では、実際のトラブル事例とその予防法をプロの視点で解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。

遺言があるのに揉める理由とは?

「遺言書があるから、もう相続でもめることはないやろ」——そんなふうに思っておられる方、実はけっこう多いんです。でも、遺言書があっても揉めてしまうケースは意外と少なくないんですよ。

この記事では、これまで私が2,000件以上の相続相談で見てきた中から、「遺言があるのになぜ揉めるのか?」という本質的な理由をお話しします。形式上のミスから感情のこじれまで、トラブルの芽を一つずつ一緒に見つけていきましょう。

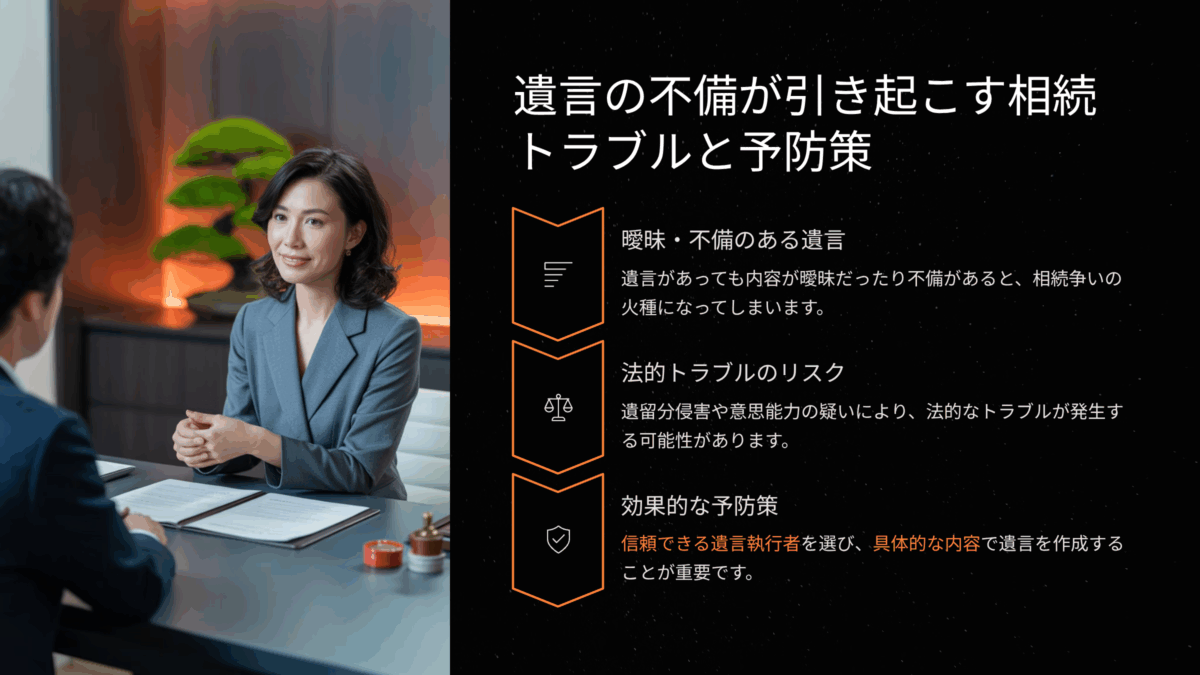

遺言内容が曖昧・不明瞭で争いの火種に

まず多いのが、遺言の内容があいまいなケースです。

例えば「長男に自宅を相続させる」とだけ書かれていたとしても、自宅の名義がどうなっているのか、住宅ローンが残っているのか、付随する土地の扱いはどうか…と、具体的な情報が抜けていると、受け取る側もどうしていいか分からなくなるんです。

また、「〇〇に感謝を込めて100万円渡す」といった表現も、感情は伝わるかもしれませんが、法的には誰に、いつ、どうやって渡すのかまで書いていないと、結局もめてしまいます。

✅ 対策ポイント:具体的な物件名や金額、分け方を明確に記載することが重要です

遺言執行者の不適切・不在による混乱

次に多いのが、「遺言執行者がいない」もしくは「選ばれた人が適切でなかった」ケース。

遺言執行者って、一言でいうと「遺言を実行する人」なんですが、この人が信頼できる人物でないと、相続人の間で「ほんまに中立なん?」と疑念が生まれてしまいます。

あるご相談では、長男が遺言執行者に指定されていたんですが、他の兄弟が「長男が勝手に財産をいじってる」と主張して大揉めになったんです。中立性って、それぐらい大事なんですよ。

✅ 対策ポイント:遺言執行者は専門家など第三者を選ぶのがベターです

遺言書そのものの形式不備(自筆証書/公正証書等)

形式の不備によるトラブルも後を絶ちません。特に自筆証書遺言では、

- 日付がない

- 押印がない

- 財産や相続人の記載が曖昧

といった理由で、遺言自体が「無効」とされることがあります。

また、公正証書遺言だから絶対安心!とも言いきれないんです。公正証書でも、内容が曖昧だったり、作成時の認知能力が疑われたりすると、後から無効を主張されることもあります。

✅ 対策ポイント:形式を満たしているか専門家に確認することが大切です

新たに発見された遺言書が旧遺言と矛盾する場合

そしてもうひとつ厄介なのが、後から出てきた遺言書の存在。

「亡くなった親の机を整理していたら、別の遺言書が出てきた」というご相談、実際によくあるんです。新しい遺言が見つかると、基本的には内容が新しいものが優先されるんですが、どちらが新しいかはっきりしなかったり、どちらも内容がバラバラだったりすると、途端に混乱が起きます。

特に、「自筆の遺言があとから出てきたけど、公正証書の方が本物やろ」と思い込んで、検認せずに処理してしまうと、法的なトラブルにつながる可能性も。

✅ 対策ポイント:複数の遺言がある場合は、家庭裁判所での検認を経て判断しましょう

法的に問題となる遺言のパターンを理解しよう

「遺言さえ書いておけば、もう安心やろう」と思ってしまいがちですが、実際には“法的に問題のある遺言”が少なくありません。形式のミスや内容の偏りによって、効力が認められなかったり、逆に新たな争いの原因になることもあります。

ここでは、遺言が無効とされるリスクや、遺留分などで争われるケースを、私の実務経験を交えながら解説していきますね。

自筆証書遺言の方式違反による無効リスク

「自分で書いた遺言なら、お金もかからんし気持ちも伝わる」と、自筆証書遺言を選ぶ方は多いです。ただ、形式に少しでも不備があると無効になる可能性が高いという落とし穴があるんです。

例えば、

- 日付の記載が「令和◯年◯月」までしかなく「日」が抜けている

- 署名はあるけど、押印がない

- ワープロで作成されていて、本人の直筆じゃない

こういったケースでは、家庭裁判所での検認の際に無効と判断されてしまうことがあるんですね。

✅ 対策ポイント:全文を自筆で書き、日付・署名・押印を忘れずに記載しましょう

公正証書遺言でも不備があると効力を争われるケース

「公正証書なら絶対に大丈夫やと思ってました…」というお声もよく聞きます。でも実は、公正証書遺言でも無効を主張されることがあるんです。

特に問題になるのが、

- 作成時の意思能力(認知症など)の有無

- 公証人が本人の意思を十分に確認していなかった場合

- 証人が利害関係者だったケース

例えば、遺言書の内容が極端に一部の相続人に偏っていた場合、「遺言を強要されたのでは」と疑われることもあります。

✅ 対策ポイント:遺言作成時に家族や第三者の同席・録音記録を残すことも有効です

遺言書に対する「遺留分減殺請求」が争いの中心に

どれだけしっかり遺言書が作られていても、「遺留分」という最低限の取り分を侵害していたら、他の相続人から“遺留分侵害額請求”をされる可能性があります。

たとえば、すべての財産を「長女に相続させる」と書かれていた場合、他の子どもや配偶者が「自分には一切ないの?」と不満を持ち、請求に至るケースもあります。

この「遺留分減殺請求」が発端となり、親族間の関係が悪化することも少なくありません。

✅ 対策ポイント:遺言を書く際は、遺留分に配慮した内容かどうかを事前に確認しましょう

被相続人の意思能力が疑われる場合(認知症等)

特に高齢になってから遺言書を作成された場合に、「その時点で意思能力があったのか?」という点が争点になります。

実際、遺言作成時に認知症を患っていたことが後から明らかになり、遺言が無効とされたケースもあるんです。

意思能力があるかどうかは、医師の診断書や当時の通院記録、介護記録などで判断されます。これらが不十分だと、どれだけ内容が整っていても「判断力がなかった」とみなされかねません。

✅ 対策ポイント:遺言作成前後に医師の診断書を取っておくと安心です

関連記事:岡山市内で評判の良い遺品整理業者一覧

実際にあった揉めた事例から学ぶ

「うちは大丈夫やと思ってたのに…」

そんな声を、私は何度も聞いてきました。相続トラブルって、他人事のようで実はすぐ隣にある現実なんです。この章では、実際にご相談を受けたケースをベースに、「なぜ遺言があっても揉めてしまったのか?」というリアルな背景をお伝えします。事例を知ることで、あなた自身の備えに活かしてもらえたらと思います。

曖昧な文言で兄弟間に不公平が生じた例

「長男に家を、次男には感謝の気持ちとして少しのお金を」——ある遺言書にこう書かれていました。

一見、気持ちのこもった内容に思えますが、実際には「少しっていくら?」「家って建物だけ?土地は?」と、不明瞭な部分が多くて、兄弟間で大きな亀裂が生まれてしまったんです。

特に金額や対象財産が曖昧だと、「自分だけ軽んじられている」と感じる人が出てきます。相続って、感情のバランスが崩れると一気に話がこじれるんですよね。

✅ ポイント:主観的な表現ではなく、誰が読んでも明確な文言を心がけましょう

遺言者が後日内容を変更したが証拠が不十分だった例

別のご相談では、「遺言を書き直した」という話を亡くなった方から生前に聞いていたにもかかわらず、その新しい遺言書が正式な形式を満たしておらず、古い内容が優先されたというケースがありました。

このとき、「本人は明らかに意向を変えていたのに、それが反映されないなんて…」と、ご家族は納得がいかず、裁判にまで発展しました。

✅ ポイント:新しい遺言を作る際は、前回分の撤回や形式の確認を必ず行いましょう

遺言執行者が自分の利益優先して動いた例

ある事例では、長女が遺言執行者に指定されていました。しかし、遺産分割の手続きの中で、自分に有利なように財産評価を操作していたことが他の相続人にバレて、大きなトラブルに発展しました。

遺言執行者は本来、中立であるべき立場。それが崩れると、「遺言なんて信用できない」という不信感につながってしまいます。

✅ ポイント:遺言執行者には信頼できる第三者や専門家を選ぶのが理想的です

第三者の介在(証人・執行者)の不正行為が発覚した例

公正証書遺言の作成時に立ち会った証人が、実は遺言内容に口を出していた…そんなケースもありました。

一見すると、法律に則って作られているように見える遺言でも、第三者が不適切に関与していた場合は、その効力が疑われることもあるんです。

例えば、被相続人が高齢で意思表示が曖昧だったときに、「こう書いたほうがいいですよ」と誘導された形跡が残っていた場合などは、裁判で無効と判断されることも。

✅ ポイント:証人や関係者には、利害関係のない人を選ぶことが大切です

関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識

ケース別:もめない相続の成功パターン

相続でもめないためには、「うまくやろう」と思うだけじゃなく、事前に“どこでもめるか”を知った上で対策を打っておくことが大切です。

ここでは、実際にあった成功例をもとに、ケース別にどんな工夫が有効だったのかをご紹介します。状況は人それぞれ違いますが、うまくいったパターンには共通点があるんですよ。

相続人が複数いる場合|具体的な合意形成プロセス

兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合は、「話し合いの進め方」そのものが重要なカギになります。

あるご家庭では、事前に遺言書とは別に「家族メモ」のような形で、被相続人が「なぜこの分け方を選んだのか」「家族への想い」を書き添えておられました。

これがあったことで、相続人たちが「親の想いを尊重しよう」と歩み寄ることができたんです。

✅ ポイント:分け方の理由をきちんと伝えておくことで、納得感が生まれやすくなります

土地・不動産がある場合|分割・共有の対策例

相続財産に不動産が含まれると、急にもめやすくなります。なぜなら、「現物は1つ、相続人は複数」という構図になるからです。

あるケースでは、家を売却し、その代金を相続人で均等に分けるというシンプルな方法が採用されました。ただし、事前に全員の合意を取っておくことがポイントで、これを専門家が間に入って調整することで、スムーズかつ円満に手続きが完了しました。

✅ ポイント:売却や共有の是非は、感情面も含めた話し合いが必要です

親族間に関係性の隔たりがある場合|公平感を実現する工夫

「兄とは疎遠」「長年介護していたのは私だけ」——そんな関係性の中で、“平等”よりも“公平”が求められる相続もあります。

あるご相談者さまは、被相続人が「長女には現金を多めに、他の兄弟には家や土地を」という配分をされていたのですが、その理由として「長女が長年介護してくれたから」と明記していたんです。

これにより、他の兄弟も納得し、「確かにそれは仕方ないな」とトラブルになりませんでした。

✅ ポイント:「何を」「なぜ」そうしたのかを書き添えることが、争いの予防になります

関連記事:遺品整理を安く済ませるための完全ガイド

遺言がもめたときの解決ステップ【争いになった後の対応】

「遺言書があるのに、こんなに揉めるとは思わなかった…」という方、本当に多いんです。

でもご安心ください。争いになったあとでも、適切な手順を踏めば、冷静に解決へと向かうことは可能です。この章では、実際に争いになってしまったときにどう対応すればいいのか、実務での流れに沿ってわかりやすく整理してみました。

まずは家庭裁判所での検認手続きと遺言の有効性確認

自筆証書遺言などは、家庭裁判所での「検認」という手続きを経なければ、法的に有効とは認められません。

検認とは、簡単に言うと「この遺言が本当に本人のものかどうかを確かめる手続き」なんですが、この段階で形式的な不備が見つかって無効になるケースもあるんです。

また、複数の遺言書が出てきた場合も、この検認で日付の新旧や有効性を整理することができます。

✅ ポイント:検認をせずに遺産分割を進めると、後からトラブルになる可能性があります

遺留分侵害額請求を受けた場合の対応方法

遺言書があるにもかかわらず、他の相続人から「遺留分が侵害されている」と請求されることもあります。

この場合、まずは侵害額がいくらになるのか、財産評価をしっかり行うことが必要です。

ただし、「請求がきたから全額払わなあかん」というわけではありません。

遺留分侵害額請求には時効(1年)もありますし、交渉の余地もあるんです。

✅ ポイント:落ち着いて、相手の主張と証拠をしっかり確認することが大切です

調停・審判の流れと弁護士を活用した対応戦略

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所での調停に進むのが一般的です。調停では、裁判官と調停委員が間に入って、当事者の意見を調整してくれます。

それでも解決しない場合は、「審判」になります。ここでは裁判所が一方的に判断を下すことになりますので、関係修復が難しくなる可能性もあります。

この段階では、弁護士に依頼して戦略的に進めることが非常に重要になります。法的な主張だけでなく、証拠の整理や心情面のケアも含めたサポートが得られます。

✅ ポイント:争いが深刻になる前に、早めに専門家に相談するのが得策です

和解・分割協議による円満解決を目指す方法

最終的に目指したいのは、「争わずに納得して終えること」です。

たとえ途中で調停や審判に入ったとしても、途中で和解や分割協議に戻ることは可能です。

実際、私の元に相談に来られたご家族でも、最初は裁判寸前までいきかけたものの、話し合いを重ねて「やっぱり家族やし…」と和解に至ったケースもありました。

「譲る」「歩み寄る」ことで、感情的なわだかまりも少しずつ解けていくこともあるんです。

✅ ポイント:法的な正しさと感情のバランスを大切にすることが、円満相続のカギです

関連記事:岡山エリアの遺品整理業者選びに役立つ情報

予防として知っておきたいQ&A

相続のご相談を受けていると、「最初からこれを知っておけば揉めなかったのに…」というお声、ほんまによく聞くんです。

そこで最後に、よくある疑問に実務の視点からズバッとお答えしておきますね。知っているか知らないかで、相続の未来が大きく変わることもあるんです。

Q:遺言が明文化されていれば確実に争いにならない?

答えはNOです。たとえ遺言が法的に有効な形式で書かれていても、内容に納得できない相続人がいれば、感情面での不満や遺留分の問題から争いになることは十分にあります。

特に、「一部の人に偏った内容」や「なぜこの分け方なのかの説明がない」場合には、「不公平や!」と感じた家族が動き出す可能性は高いです。

✅ ポイント:法的な正しさと、家族全体が納得できる内容のバランスを意識しましょう

Q:遺言執行者が指定されていない場合どうなる?

遺言執行者が指定されていないと、誰が実際に遺言の内容を実行するのかで揉める原因になります。

この場合、相続人の一人が勝手に進めると「不正があるんちゃう?」と疑われて、関係がこじれることも。

最終的には、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうこともできますが、それまでに時間も労力もかかります。

✅ ポイント:遺言書には信頼できる第三者(司法書士・弁護士など)を執行者として明記するのが安全です

Q:新しい遺言があっても古いものが出てきたらどうすれば?

原則として、最新の日付の遺言が優先されます。

ただし、古い遺言の方が公正証書で、新しいものが自筆証書などの場合、「どちらが有効か?」で争いになることもあります。

また、「新しい遺言が本人の意思で書かれたものか?」という意思能力の有無も争点になることが多いです。

✅ ポイント:新しい遺言を作るときは、旧遺言を撤回する文言も必ず入れておくと安心です