遺品整理の費用は誰が負担すべきなのか、相続財産から支払えるのか、トラブルを避ける方法はあるのか——遺品整理を進める上で多くの人が直面する疑問を徹底解説します。相続トラブルを防ぐための重要なポイントを押さえましょう。目次を見て必要なところから読んでみてください。

遺品整理の費用は誰が負担?相続財産との関係を徹底解説

遺品整理を進めるうえで気になるのが、費用を誰が負担するのかという点です。一般的に、遺品整理の費用は相続人が負担することになりますが、相続財産から支払えるケースもあります。ただし、相続人同士でトラブルになることもあるため、ルールや手続きをしっかり理解しておくことが重要です。

遺品整理の費用は相続人が支払うのが原則

法律上、遺品整理は相続人が行うものとされています。そのため、遺品整理の費用も基本的に相続人が負担することになります。

なぜ相続人が負担するのか?

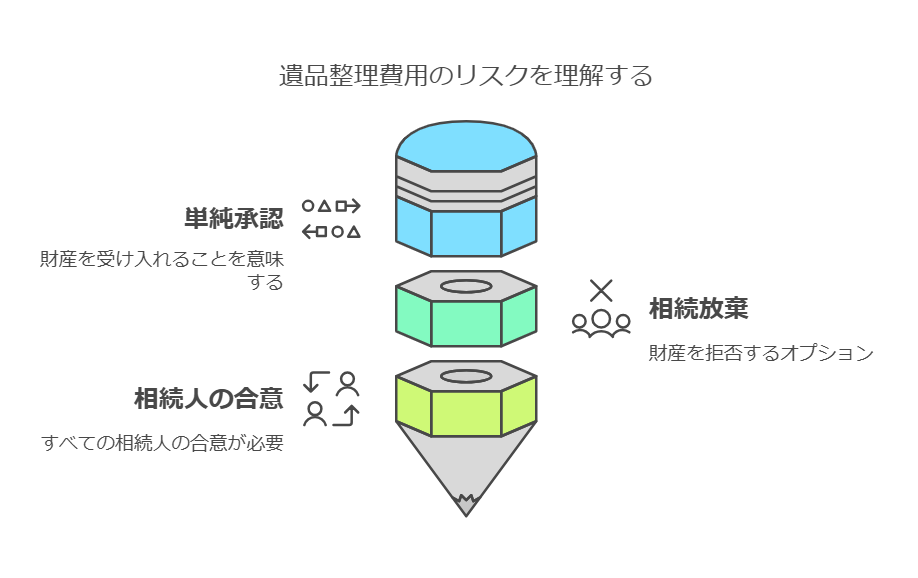

遺品整理の費用を故人の財産から支払ってしまうと、相続放棄を考えている場合に単純承認とみなされる可能性があります。単純承認とは、相続財産を受け継ぐ意思があると判断されることで、相続放棄ができなくなるリスクを伴います。

また、相続財産を使って遺品整理を行う場合、相続人全員の合意が必要です。特に、故人に負債があった場合は慎重に判断しなければなりません。

【相続人が負担する遺品整理費用の内訳】

| 項目 | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 遺品整理業者への依頼費用 | 部屋の片付け、不用品回収、清掃などを業者に依頼する費用 | 3万円~50万円(間取りや作業内容による) |

| 不用品回収費用 | 家電・家具・衣類などの処分費用 | 1万円~10万円 |

| 交通費・宿泊費 | 遠方で遺品整理を行う場合の移動・宿泊費 | 1万円~5万円 |

| 特殊清掃費用 | 孤独死や事件現場となった場合の消臭・消毒作業 | 10万円~30万円 |

| 不動産関連費用 | 賃貸物件の原状回復費、売却・解体費用 | 10万円~100万円以上 |

このように、遺品整理にはさまざまな費用がかかるため、事前に見積もりを取って準備をすることが大切です。

遺品整理費用を相続財産から支払うことは可能か?

遺品整理費用を相続財産から支払うことは、一定の条件下で可能です。ただし、以下のポイントを押さえておく必要があります。

【相続財産から支払う場合のポイント】

- 相続人全員の合意が必要

- 相続財産は法的に共有財産となるため、相続人全員の同意がないと支払いが難しい場合があります。

- 相続税の控除対象にはならない

- 遺品整理費用は、相続税の債務控除(相続財産から差し引ける費用)の対象になりません。

- 控除対象となるのは、葬儀費用や未払医療費などに限られます。

- 相続放棄をする場合は注意が必要

- 相続放棄を検討している場合、相続財産から費用を支払うと単純承認とみなされ、放棄ができなくなる恐れがあります。

【相続財産から支払うべきかの判断基準】

| 判断基準 | 支払ってもOK | 支払わないほうがよい |

|---|---|---|

| 相続人全員の合意 | ある | ない場合はトラブルのもと |

| 相続税の控除対象 | ならない(自己負担になる) | 相続税節約にはならない |

| 相続放棄の予定 | なし | ある場合は要注意 |

遺品整理の費用を相続財産から出すかどうかは、状況によって判断が変わります。相続人同士で事前に話し合いをし、専門家に相談することが重要です。

遺品整理の費用を巡る相続人間のトラブルと対処法

遺品整理の費用を巡って、相続人間で意見が対立するケースは少なくありません。特に、以下のようなトラブルが起こりやすいです。

【よくあるトラブルと対処法】

| トラブル | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| ある相続人が勝手に相続財産から支払ってしまった | 事前の合意なしに費用を負担したため、他の相続人が納得しない | 支払い前に全員で話し合い、同意を得る |

| 遺品整理業者を使うかどうかで意見が分かれる | 自分たちで整理したい人と、業者に依頼したい人で対立 | 費用・時間・労力を比較して妥協点を探す |

| 相続人の一部が費用を負担しない | 一部の相続人が負担を拒否し、不公平感が生じる | 費用負担のルールを決め、負担割合を明確にする |

| 相続放棄をした相続人が遺品整理を行いたがる | 相続放棄したのに遺品整理を行うと単純承認とみなされる可能性がある | 相続放棄する場合は遺品整理に手をつけないよう注意 |

特に、「勝手に費用を支払ってしまった」「費用を巡って相続人同士で意見が対立する」といったケースが多発します。

トラブルを防ぐためのポイント

- 相続人全員で費用分担のルールを決めておく(相続財産から支払うか、均等に負担するか)

- 業者選びや支払いについては必ず事前に相談し、同意を得る

- 費用負担に関しては専門家(弁護士・税理士)に相談するのも有効

遺品整理は感情が絡む問題でもあるため、相続人同士の話し合いを丁寧に進めることが重要です。適切な手続きを踏んで進めれば、余計なトラブルを防ぎ、スムーズに整理を進めることができるでしょう。

遺品整理にかかる費用の内訳と相場【具体例付き】

遺品整理にはさまざまな費用が発生します。業者に依頼する場合と自分で整理する場合では、かかる費用も異なります。さらに、間取りや遺品の量によっても相場は変動します。ここでは、具体的な費用の内訳や相場を詳しく解説し、相続人同士での費用分担についても考えていきます。

遺品整理費用の主な項目【業者依頼・自分で整理】

遺品整理にかかる費用は、大きく分けて以下のような項目に分類されます。

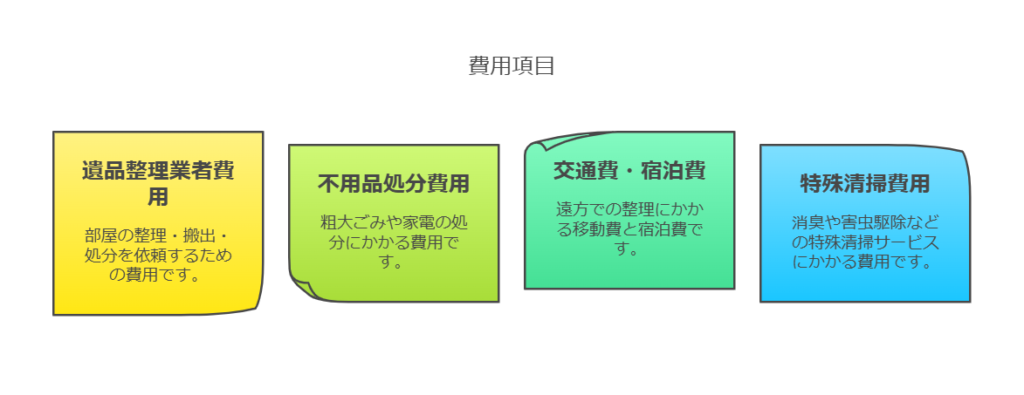

1. 遺品整理業者への依頼費用

業者に依頼すると、遺品の仕分け・搬出・処分・清掃までを一括で行ってくれます。作業内容や家の広さ、遺品の量によって料金が異なります。

2. 不用品処分費用

自分で遺品を整理する場合でも、不要な家具や家電を処分するための費用がかかります。行政サービスを利用すれば安く済みますが、大量の遺品を短期間で片付ける場合は不用品回収業者を利用することも検討する必要があります。

3. 交通費・宿泊費

遠方の実家や賃貸物件を整理する場合、相続人が現地まで移動する交通費や宿泊費が必要になることがあります。特に、数日間かけて整理を行う場合は負担が大きくなります。

4. 特殊清掃費用

孤独死や長期間放置された部屋では、特殊清掃が必要になることがあります。消臭・消毒・害虫駆除などを行うため、通常の遺品整理よりも高額な費用がかかるケースが多いです。

5. 不動産関連費用

故人が賃貸住宅に住んでいた場合、原状回復費用が発生することがあります。また、持ち家を売却する場合には、不動産売却費用や解体費用が必要になることもあります。

主な費用項目と相場の目安

| 費用項目 | 内容 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 遺品整理業者費用 | 部屋の整理・搬出・処分を依頼 | 3万円~50万円 |

| 不用品処分費用 | 粗大ごみ・家電の処分 | 1万円~10万円 |

| 交通費・宿泊費 | 遠方での整理にかかる移動費 | 1万円~5万円 |

| 特殊清掃費用 | 消臭・害虫駆除など | 10万円~30万円 |

| 不動産関連費用 | 賃貸の原状回復、売却・解体費用 | 10万円~100万円以上 |

遺品整理の費用は、状況によって大きく異なります。見積もりを取る際は、どの費用が必要になるのかを明確にし、無駄な支出を抑える工夫をすることが大切です。

遺品整理の費用相場はいくら?間取り別の目安

遺品整理の費用は、間取りや遺品の量によって変動します。以下に、業者に依頼した場合の一般的な相場を示します。

| 間取り | 費用相場(業者依頼) | 作業時間の目安 |

|---|---|---|

| 1R / 1K | 3万円~8万円 | 2~4時間 |

| 1DK | 5万円~12万円 | 3~6時間 |

| 1LDK / 2DK | 8万円~20万円 | 4~8時間 |

| 2LDK / 3DK | 15万円~30万円 | 6~12時間 |

| 3LDK以上 | 20万円~50万円 | 1~2日 |

この表はあくまで目安であり、遺品の量が多い場合や特殊な清掃が必要な場合は、追加料金が発生する可能性があります。

費用を抑える方法として、以下のような工夫が考えられます。

- 可能な範囲で自分たちで整理を行い、処分する遺品の量を減らす

- 複数の業者に見積もりを依頼し、最適な業者を選ぶ

- 買取サービスを利用して、価値のある遺品を現金化する

業者に依頼する場合は、明確な見積もりを取り、追加料金が発生しないように注意しましょう。

遺品整理の費用を相続人で分担する場合の考え方

遺品整理の費用は、相続人全員で負担するのが一般的です。しかし、負担割合を巡ってトラブルが発生することもあります。どのように分担すべきか、具体的な考え方を見ていきましょう。

1. 相続財産から支払う場合

遺品整理費用を相続財産から支払う場合、相続人全員の合意が必要になります。遺産分割協議の際に、遺品整理費用を引いた金額を相続する形で合意するとスムーズです。

2. 相続人で均等に負担する場合

相続人が複数いる場合、遺品整理の費用を均等に割る方法もあります。特に、故人の財産が少ない場合や、相続財産を処分するまでの間に費用を立て替える必要がある場合に有効です。

3. 相続割合に応じて負担する場合

遺産の相続割合に応じて、遺品整理費用を負担する方法もあります。たとえば、相続財産の半分を受け取る相続人が、遺品整理費用の半分を負担するといった形です。

4. 費用負担を巡るトラブルを防ぐポイント

| トラブル | 主な原因 | 解決策 |

|---|---|---|

| ある相続人が勝手に費用を支払ってしまった | 事前の合意なし | 支払い前に全員で話し合う |

| 一部の相続人が費用負担を拒否 | 不公平感がある | 負担割合を明確に決める |

| 相続放棄をした相続人が整理に関与しようとする | 相続放棄後は関与できない | 相続放棄前に方針を決める |

費用負担のルールを明確に決めておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。特に、相続放棄を考えている人は、遺品整理に関わらないよう注意が必要です。

遺品整理の費用は相続人全員にとって重要な問題です。相続財産の状況や各相続人の意向を考慮しながら、公平な分担方法を検討することが円滑な相続手続きにつながります。

遺品整理費用は相続税の控除対象になる?税務上の注意点

遺品整理には大きな費用がかかることがあり、相続財産から支払うことを検討する人も多いでしょう。そこで気になるのが、「遺品整理の費用は相続税の控除対象になるのか?」という点です。

結論から言うと、遺品整理費用は相続税の債務控除の対象にはなりません。では、なぜ控除できないのか、相続税の計算において考慮すべき点を詳しく解説します。

相続税の債務控除とは?遺品整理費用が対象外の理由

相続税の計算では、被相続人(故人)が亡くなった時点で負っていた債務や未払い費用を、相続財産から控除することができます。これを「債務控除」と言います。

しかし、遺品整理費用は相続税の債務控除の対象にはなりません。その理由を詳しく見ていきましょう。

1. 相続税の債務控除の基本ルール

相続財産から控除できる債務には、以下のようなものがあります。

| 債務の種類 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 被相続人の借金 | 住宅ローン、カードローン、事業用借入金 | 確実に返済義務があるもの |

| 医療費 | 生前の入院費・治療費 | 未払い分のみ対象 |

| 公共料金 | 水道・電気・ガスの未払い分 | |

| 税金 | 未払いの所得税・住民税・固定資産税 | |

| 葬儀費用 | 葬儀に直接関係する費用 | 一定の範囲で認められる |

2. 遺品整理費用が控除対象にならない理由

遺品整理費用は、被相続人が生前に負っていた債務ではなく、相続人が負担する費用とみなされるため、控除対象にはなりません。

また、国税庁の見解によると、相続税の控除対象となるのは、被相続人が亡くなるまでに発生した確実な債務のみとされています。そのため、亡くなった後に発生する遺品整理費用は控除対象にならないのです。

相続税の計算において控除できる費用・できない費用

相続税の申告では、控除できる費用とできない費用が明確に分けられています。

相続税の控除対象となる費用

| 項目 | 内容 | 控除の可否 |

|---|---|---|

| 葬儀費用 | 通夜・告別式の費用、僧侶への謝礼 | 〇 |

| 被相続人の借金 | 住宅ローン、カードローンなどの負債 | 〇 |

| 医療費 | 被相続人が生前に受けた治療の未払い費用 | 〇 |

| 固定資産税 | 被相続人の所有する不動産にかかる未納分 | 〇 |

| 未払いの公共料金 | 電気・ガス・水道・通信費など | 〇 |

相続税の控除対象にならない費用

| 項目 | 内容 | 控除の可否 |

|---|---|---|

| 遺品整理費用 | 遺品の処分・清掃にかかる費用 | ✕ |

| 墓石・仏壇の購入費用 | 新しく購入した場合 | ✕ |

| 香典返し | 参列者へのお礼の品 | ✕ |

| 法事の費用 | 49日法要など | ✕ |

| 相続手続き費用 | 税理士・司法書士への報酬 | ✕ |

なぜ葬儀費用は控除対象で、遺品整理費用は対象外なのか?

葬儀費用は、故人を弔うために直接必要な費用とされるため、相続財産からの控除が認められます。一方、遺品整理費用は相続人が財産を整理するために発生する費用であり、相続人の都合で発生する支出とみなされるため控除対象外となるのです。

相続税の申告時に遺品整理費用をどのように扱うべきか

遺品整理費用が相続税の控除対象にならないからといって、相続人にとって重要でないわけではありません。適切に費用を分担し、相続手続きの中でスムーズに処理することが大切です。

1. 相続財産から支払う場合は相続人全員の合意を得る

遺品整理費用を相続財産から支払うことは可能ですが、相続人全員の合意が必要です。勝手に相続財産を使ってしまうと、トラブルの原因になる可能性があります。

2. 相続放棄を検討している場合は支払わない

相続放棄を考えている場合、遺品整理費用を支払ってしまうと単純承認とみなされ、放棄が認められなくなる可能性があります。相続放棄をする予定なら、遺品整理の費用負担は避けたほうがよいでしょう。

3. 経費として計上できるか専門家に相談する

個人事業主や法人経営者の場合、故人が事業を行っていた場合に限り、遺品整理費用の一部を事業経費として計上できる場合もあります。税理士に相談して、どの範囲まで経費にできるのかを確認しましょう。

4. 遺品整理業者の費用を事前に見積もる

遺品整理費用は業者によって大きく異なります。費用を抑えるために、複数の業者から見積もりを取り、適正な価格で依頼することが大切です。また、不要品の買取サービスを利用することで、整理費用を一部補填することも可能です。

遺品整理費用は相続税の控除対象にはなりませんが、相続財産の整理には不可欠なものです。事前に相続人同士で費用負担のルールを決め、トラブルなく進めることが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、適切な方法で遺品整理を進めていきましょう。

相続財産の処理と遺品整理の関係【ケース別対応策】

遺品整理には費用がかかるため、相続財産から支払うことを検討するケースも多いでしょう。しかし、相続財産を使うことには一定の手続きが必要であり、場合によっては法的なリスクも伴います。また、相続人が個人で費用を負担するケースと比較すると、それぞれメリット・デメリットがあるため、事前にしっかり理解しておくことが重要です。

ここでは、相続財産で遺品整理費用を賄うための具体的な手続き、法的リスク、相続人が負担する場合との比較を詳しく解説します。

遺品整理を相続財産で賄うための具体的な手続き

1. 遺産分割協議を行う

遺品整理費用を相続財産から支払う場合、相続人全員の同意が必要になります。これは、遺産は相続人全員の共有財産とみなされるため、特定の人が勝手に使うことができないためです。

手続きの流れ

- 相続人全員で話し合い、遺品整理費用を相続財産から支払うことに合意する。

- 遺産分割協議書を作成し、遺品整理費用の支払いについて明記する。

- 故人名義の口座から引き出し、支払いを行う(ただし、金融機関によっては単独での引き出しが難しい場合がある)。

2. 遺産から現金を引き出す際の注意点

故人名義の銀行口座は、死亡後に凍結されるため、相続手続きを完了しないと引き出せないことが一般的です。銀行によっては、相続手続き前でも葬儀費用や医療費として一定額の払い戻しを認める場合がありますが、遺品整理費用は対象外となることがほとんどです。

3. 不動産や株式を売却して支払う場合

故人が所有していた不動産や株式を売却して遺品整理費用を捻出する場合、相続手続きを終えて名義変更を行った後でなければ売却できない点に注意が必要です。また、不動産を売却する場合は、仲介手数料や登記費用などの追加費用が発生することも考慮しておきましょう。

相続財産からの支払いで発生する法的リスクとは?

1. 相続放棄ができなくなる可能性

相続放棄を考えている場合、遺品整理費用を相続財産から支払うと「単純承認」とみなされ、放棄ができなくなる可能性があります。

単純承認とは?

民法921条に基づき、相続財産の一部を処分すると「相続を承認した」とみなされ、負債を含めたすべての財産を相続しなければならないというルールです。

回避策:

・ 相続放棄をする場合は、遺品整理を業者に依頼する前に家庭裁判所に申述を行う。

・ 費用を相続人全員で折半し、相続財産には手を付けない。

2. 他の相続人とのトラブル

遺産分割協議の前に一部の相続人が勝手に遺品整理費用を支払ってしまうと、他の相続人から異議を申し立てられることがあります。

よくあるトラブル:

| ケース | 問題点 | 解決策 |

|---|---|---|

| 相続人の一人が独断で費用を支払った | 他の相続人が不公平だと感じる | 事前に全員の合意を取る |

| 遺品整理費用を相続財産から支払おうとしたが、相続人の一部が反対 | 分割協議がまとまらない | 負担割合を明確に決める |

| 使った金額に対して他の相続人が納得しない | 不透明な支払いが不信感を招く | 領収書を保管し、明細を共有する |

3. 税務上のリスク

相続財産から支払った遺品整理費用は、相続税の控除対象にはならないため、税務処理を誤ると後で修正申告が必要になる場合があります。

相続人が負担する場合と相続財産を使う場合のメリット・デメリット

遺品整理費用を「相続人が負担する場合」と「相続財産を使う場合」には、それぞれ利点とリスクがあります。

| 項目 | 相続人が負担する場合 | 相続財産を使う場合 |

|---|---|---|

| 手続きの手間 | 少ない(すぐ支払える) | 多い(遺産分割協議が必要) |

| 相続放棄への影響 | なし(放棄しやすい) | あり(単純承認になる可能性) |

| 税務処理 | 関係なし | 控除対象外なので注意が必要 |

| 相続人間のトラブル | 負担割合で揉める可能性あり | 使い方に異議を唱えられる可能性あり |

| 資金の確保 | 相続人が立て替える必要あり | 遺産があるならすぐ払える |

どちらを選ぶべきか?

・ 相続放棄を検討している場合 → 相続人が負担するほうが安全

・ 相続財産の分割がスムーズに進む場合 → 相続財産を使うことも検討

・ 資金的に厳しい場合 → 負担割合を明確に決め、無理のない方法を選ぶ

遺品整理は故人を偲ぶ大切な行為ですが、財産処理の仕方を誤ると相続トラブルに発展する可能性があります。相続人同士で十分に話し合い、法的リスクを理解したうえで適切な方法を選ぶことが重要です。

遺品整理 費用 相続財産に関するよくある質問Q&A

遺品整理の費用負担については、相続人の間で疑問やトラブルが生じることがよくあります。ここでは、遺品整理費用と相続財産の関係について、よくある質問に回答します。

遺品整理費用を遺産分割前に支払っても問題ない?

基本的には、遺産分割前に相続財産から遺品整理費用を支払うことは避けるべきです。

なぜなら、遺産は相続人全員の共有財産とみなされ、分割協議が終わる前に特定の人が勝手に使うことは問題になる可能性があるからです。

ただし、以下のケースでは例外的に認められることがあります。

| ケース | 遺産分割前の支払いの可否 | 注意点 |

|---|---|---|

| 相続人全員の合意がある場合 | 〇 | 口頭だけでなく書面で合意を残すのが望ましい |

| 故人の預貯金が葬儀費用の払い戻し制度の対象となる場合 | △ | 葬儀費用は認められても遺品整理費用は対象外のことが多い |

| すでに一部の相続人が立て替えた場合 | △ | 事後的に精算するための話し合いが必要 |

ポイント:

・ 勝手に支払うと、他の相続人から異議を申し立てられる可能性があるため、事前に合意を取ることが重要。

・ 相続財産からの支払いは相続手続きが完了してから行うのが原則。

・ 金融機関の規定によっては、遺品整理費用の支払い目的では預金を引き出せないことがあるため、事前に確認が必要。

遺品整理の費用を誰が負担するかで揉めた場合の対処法

遺品整理費用の負担については、相続人間で意見が分かれることがあります。特に、「相続財産で支払うべき」「相続人で均等に負担すべき」「相続人ごとの相続分に応じて分担すべき」といった考え方の違いから、トラブルになることがあります。

対処法としては、以下のような方法が考えられます。

- 相続人全員で話し合いを行う

・ 費用負担の方法について意見をすり合わせる。

・ 遺産の分割方法を決める際に、遺品整理費用も考慮に入れる。 - 相続財産を使うかどうかを明確にする

・ 遺産分割協議書に「遺品整理費用を相続財産から支払う」と明記する。

・ 合意が取れない場合は、相続財産には手を付けず、各相続人が自費で負担するか検討する。 - 弁護士や専門家に相談する

・ 話し合いで解決しない場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、公正な方法で解決を図る。 - 遺産分割調停を検討する

・ 遺品整理費用を相続財産から支払うかどうかで争いが発生した場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能。

避けるべきこと:

・ 相続人の一人が独断で費用を支払うこと → 他の相続人が納得しない場合、返金を求められる可能性がある。

・ 感情的になって話し合いを進めること → 相続トラブルは長期化すると解決が困難になるため、冷静に対応することが大切。

遺品整理費用を負担した相続人が他の相続人に請求できる?

結論として、遺品整理費用を負担した相続人が、他の相続人に費用の一部を請求することは可能ですが、必ずしも認められるわけではありません。

請求が認められるケース:

・ 相続人全員の合意のもとで支払った場合 → 遺産分割時に費用として計上し、相続財産から精算できる可能性がある。

・ 必要最低限の遺品整理を行った場合 → 例えば、賃貸物件の退去に伴う最低限の処分費用など。

請求が認められにくいケース:

・ 他の相続人の同意なく勝手に支払った場合 → 「任意の支出」とみなされ、相続人間の公平性を欠くとして認められない可能性がある。

・ 過剰な費用をかけた場合 → 例えば、高額な遺品整理業者を利用した場合、他の相続人が費用負担を拒否することがある。

費用請求の具体的な方法:

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| 相続人間で協議する | 負担した費用の領収書を提示し、話し合いで精算する |

| 遺産分割協議書に費用負担を明記する | 事前に合意を取っておくとスムーズ |

| 家庭裁判所の調停を利用する | 話し合いがまとまらない場合に利用 |

請求する際のポイント:

・ 必ず領収書や明細書を保管し、支出の根拠を示せるようにする。

・ 事前に他の相続人と合意を取ることで、後々のトラブルを避ける。

・ 相続財産からの支払いが認められるかどうかを専門家に相談するのも有効。

遺品整理費用をめぐるトラブルを防ぐためには、相続人全員の合意を取り、明確なルールを決めることが重要です。費用負担を巡る問題は相続の中でもよく起こるため、感情的にならず、冷静に対処しましょう。