遺品整理の費用は誰が支払うべきなのか?相続人の負担、相続放棄との関係、賃貸住宅のケースなど、知っておきたいポイントを詳しく解説します。費用負担で揉めないための対策も紹介。目次を見て必要なところから読んでみてください。

遺品整理の費用は誰が払うべき?【法律と実務の観点から徹底解説】

遺品整理を進める際に、多くの人が疑問に思うのが「費用は誰が負担するのか?」という点です。遺品整理には業者の利用費や不用品の処分費、交通費などさまざまな費用が発生します。基本的には相続人が負担することになりますが、ケースによっては故人の財産から支払うことも可能です。本記事では、遺品整理の費用負担について法律的な根拠や実務的な観点から詳しく解説します。

遺品整理の費用は基本的に誰が負担するのか?

遺品整理の費用負担については、基本的に相続人が支払うのが原則です。これは、相続によって故人の財産や遺品を引き継ぐとともに、その管理や処分に関する責任も負うことになるためです。

一般的な費用負担のルールは以下の通りです。

| 状況 | 費用の負担者 | 補足 |

|---|---|---|

| 故人に財産があり、相続する場合 | 相続人が負担 | 遺産から支払うことも可能 |

| 相続人が複数いる場合 | 各相続人で分担 | 均等割や遺産の割合に応じて負担 |

| 相続放棄をした場合 | 他の相続人が負担 | 相続人がいなければ自治体が対応することも |

| 遺言書で負担者が指定されている場合 | 指定された人が負担 | ただし、相続人の合意が必要になることも |

相続人が遺品整理の費用を支払う場合、費用の支払い方法や分担割合について事前に協議しておくことが重要です。特に、相続人が複数いる場合はトラブルが発生しやすいため、明確なルールを決めておくとスムーズに進められます。

相続人が負担する場合の法律的な根拠とは?

相続人が遺品整理費用を負担する根拠は、民法第896条に基づいています。この法律では、相続人は被相続人(故人)の権利や義務を包括的に承継すると定められています。つまり、故人が所有していた遺品や不動産は相続人に引き継がれるため、それらの整理にかかる費用も負担しなければならないということです。

ただし、費用負担の方法にはいくつかの選択肢があります。

1. 相続人が自己負担する場合

相続人が個人の資産から支払う方法です。複数の相続人がいる場合は、協議によって負担割合を決めることになります。

2. 故人の遺産から支払う場合

故人の預貯金や不動産の売却益を利用して、遺品整理費用を支払うことも可能です。この場合、遺産分割協議を経て、相続人全員の合意が必要になります。

3. 遺産分割後に負担を決める場合

遺産分割が完了した後で、相続した遺産の割合に応じて費用を分担する方法です。ただし、遺産分割の手続きには時間がかかるため、事前に相続人間で合意を取ることが重要です。

故人の財産から支払うことは可能か?

遺品整理の費用は、故人の遺産から支払うことが可能です。ただし、相続手続きを行う前に故人の財産を使用すると、相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要です。

相続放棄を検討している場合、以下の行為を行うと「相続を承認した」とみなされるため注意してください。

- 故人の預貯金を使用して遺品整理費用を支払う

- 遺品の買取や売却を行い、費用を捻出する

- 故人の不動産の一部を処分する

上記の行為をすると、民法上「単純承認」(相続を受け入れたとみなされる)とされ、故人の借金や負債も相続することになります。そのため、相続放棄を考えている場合は、財産に手をつけずに家庭裁判所へ手続きを進めるのが賢明です。

また、故人の遺産から遺品整理費用を支払う場合、以下の流れで手続きを進めるとスムーズです。

1. 遺産分割協議を行う

相続人全員で遺産分割協議を行い、遺品整理費用をどのように負担するかを決めます。

2. 故人の口座から引き出す場合は金融機関に相談

銀行口座の凍結を解除し、費用を支払うための手続きを進めます。

3. 必要な支払いを行い、領収書を保管

支払った費用については領収書を保管し、後で遺産分割の際に精算できるようにしておきましょう。

4. 相続税の計算に反映させる

遺品整理費用は、相続税の債務控除として計上できる可能性があるため、税理士に相談するとよいでしょう。

まとめ

遺品整理の費用は、基本的には相続人が負担するものですが、状況によっては故人の遺産から支払うことも可能です。ただし、相続放棄を考えている場合は財産に手をつけないことが重要です。相続人が複数いる場合は、費用分担の方法について事前に話し合い、トラブルを防ぐために明確なルールを決めておくことが大切です。

相続人が複数いる場合の費用分担ルール

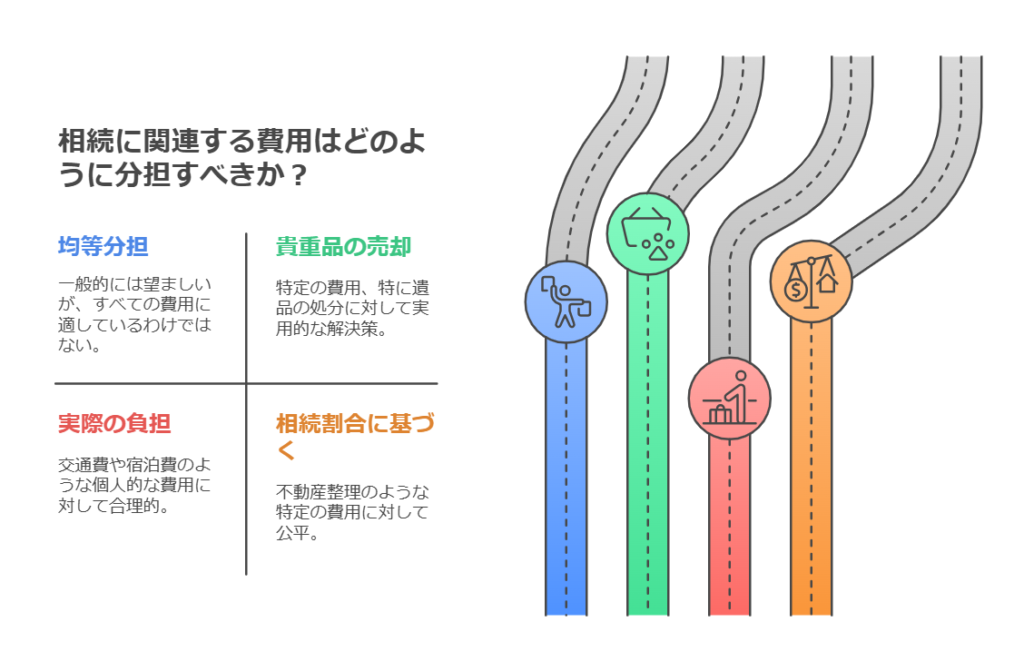

遺品整理の費用は相続人が負担するのが一般的ですが、相続人が複数いる場合、どのように費用を分担するかが問題になります。均等に負担するのか、それとも相続財産の割合に応じて支払うのか、トラブルを避けるためにも事前にルールを決めておくことが重要です。ここでは、費用分担の一般的な方法や注意点、トラブル回避のポイントについて解説します。

費用を均等に負担するのが一般的?

遺品整理の費用は、相続人全員で均等に負担するのが一般的な方法です。これは、公平性を保ちやすく、話し合いがまとまりやすいというメリットがあります。

しかし、実際には相続人ごとに経済状況が異なり、「均等負担では負担が大きい」という意見が出ることもあります。例えば、相続人の一人が低所得者である場合や、すでに他の相続手続きに多額の費用を支払っている場合などは、均等負担が難しくなることも考えられます。

また、均等に負担する場合でも、以下のような費用の種類ごとに負担割合を変えることが可能です。

| 費用の種類 | 均等負担の可否 | 補足 |

|---|---|---|

| 業者に依頼する費用 | 〇 | 一般的には均等負担が望ましい |

| 遺品の処分費用 | △ | 貴重品の売却で対応することも可能 |

| 交通費・宿泊費 | × | 実際に移動した人が負担するのが合理的 |

| 不動産の整理費用 | △ | 相続割合に応じた負担が望ましい |

このように、全ての費用を均等に負担する必要はなく、内容に応じて調整することも選択肢のひとつです。

一部の相続人が負担する場合の注意点

相続人の中には、遠方に住んでいて遺品整理に参加できない人や、経済的に負担が厳しい人もいます。そのため、一部の相続人のみが費用を負担するケースも少なくありません。

例えば、以下のような場合です。

- 特定の相続人が遺品整理を主導する代わりに、他の相続人より多く費用を負担する

- 財産を多く相続した人が負担を多めにする

- 一時的に一人の相続人が立て替え、後で清算する

この場合、注意すべき点として「費用負担に関する合意を明確にしておくこと」が挙げられます。口約束だけで決めてしまうと、後になって「そんな話は聞いていない」といったトラブルに発展することがあります。

円滑に進めるためには、以下のポイントを押さえましょう。

- 書面で合意を残す(簡単なメモやLINEのやり取りでも可)

- 負担割合を事前に決め、全員が納得した上で進める

- 立て替えた場合の精算方法を決めておく

特に、遺産分割が完了する前に一部の相続人が費用を立て替えた場合、遺産からの返金が可能かどうかも確認しておくと良いでしょう。

費用負担をめぐるトラブルを防ぐ方法

遺品整理の費用負担をめぐるトラブルは、相続に関する揉め事の中でもよく見られます。金銭の問題は感情的になりやすいため、慎重な対応が必要です。

トラブルを防ぐために、以下のような対策を講じましょう。

1. 事前に相続人全員で話し合う

相続人全員が集まる機会を設け、費用負担の方針を決めます。どうしても直接会うのが難しい場合は、オンライン会議やグループチャットを活用するのも良い方法です。

2. 見積もりを事前に共有する

遺品整理業者に依頼する場合、見積もりを相続人全員に共有することで、不透明な支出を防げます。また、業者選びに関しても、複数の業者を比較して納得感のある価格設定をすることが大切です。

3. 可能な範囲で各自が整理を進める

費用を抑えるために、買取サービスを活用したり、簡単な整理は自力で行うことも検討しましょう。不用品の処分費用が減るだけでなく、買取で得た金額を費用に充てることができます。

4. 第三者を交えて相談する

相続人同士で話し合いがまとまらない場合、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのも有効です。第三者の意見が入ることで、冷静に話し合いを進められることがあります。

まとめ

相続人が複数いる場合の遺品整理費用の分担方法は、均等負担が一般的ですが、状況によって柔軟に決めることも可能です。特定の相続人が負担する場合は、事前に明確な合意を取っておくことが重要です。

また、費用負担をめぐるトラブルを防ぐためには、話し合いの場を設け、見積もりを共有し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。相続人全員が納得できる方法を見つけ、スムーズに遺品整理を進めましょう。

相続放棄をすると遺品整理費用の支払い義務はなくなる?

相続放棄をすると、基本的には故人の財産も負債も一切引き継がないため、遺品整理費用を支払う義務はなくなります。 しかし、相続放棄をしたとしても、一定の条件下では管理責任が生じることがあるため注意が必要です。

また、相続放棄後の遺品整理を誰が行うのか、放棄を検討している人が注意すべき点についても詳しく解説します。

相続放棄をしても管理責任は残る?

相続放棄をしても、すぐに全ての義務から解放されるわけではありません。民法第940条により、「次の管理者が決まるまで、相続財産を適切に管理しなければならない」と定められています。

つまり、相続放棄をしたからといって遺品や不動産を放置すると、以下のようなリスクが発生する可能性があります。

| 管理責任が問われるケース | リスク | 具体例 |

|---|---|---|

| 放棄後も不動産を放置 | 損害賠償責任が発生 | 空き家の倒壊や老朽化による近隣トラブル |

| 故人の遺品が原因で事故が発生 | 損害賠償責任 | 放置された家電が漏電し火災につながる |

| 公共料金や家賃の未払いがある | 継続的な請求 | 退去手続きが終わるまで賃貸の家賃が発生 |

特に、故人の家が賃貸物件だった場合、大家との契約に基づいて退去費用を負担する必要が生じることがあります。 相続放棄をする場合は、まずは管理責任について十分に理解しておきましょう。

相続放棄後の遺品整理は誰が行うのか?

相続放棄をした場合、原則として相続人ではないため遺品整理を行う義務はなくなります。 しかし、実際には遺品がそのまま放置されるわけではなく、以下のような流れで整理が行われます。

1. 他の相続人が対応する

相続放棄をした場合、次順位の相続人に権利と義務が移ります。例えば、子が放棄すると故人の親が、親が放棄すると故人の兄弟姉妹が相続人となります。次順位の相続人が遺品整理を行うかどうかがポイントになります。

2. 相続人が全員放棄した場合

相続人全員が相続放棄した場合、故人の財産は「相続財産管理人」が処理することになります。この管理人は家庭裁判所が選任し、財産の整理や処分を行います。ただし、相続財産管理人が決まるまで時間がかかるため、それまでの間は管理責任が問われる可能性があります。

3. 賃貸物件の場合は大家が整理することも

故人が賃貸住宅に住んでいた場合、相続放棄後は大家が遺品整理を行うケースもあります。多くの大家は、賃貸契約の解約手続きを済ませた後、不用品回収業者や遺品整理業者を手配します。ただし、その費用を保証人が負担する可能性があるため、事前に契約内容を確認しておくことが重要です。

相続放棄を考えている人がやってはいけないこと

相続放棄を検討している場合、以下の行動を取ると「単純承認」(相続を認めたと見なされる)と判断され、相続放棄ができなくなる可能性があります。

1. 遺品の売却・処分をする

遺品整理を行う際に、貴金属や骨董品を買取業者に売却してしまうと、相続を承認したと見なされることがあります。たとえ不要なものであっても、処分は相続放棄の手続きが完了してからにしましょう。

2. 故人の銀行口座からお金を引き出す

故人の預貯金を引き出し、遺品整理費用に充てると「財産を利用した」と判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。銀行口座は相続手続きが終わるまで凍結されるため、基本的には手をつけないようにしましょう。

3. 家賃や公共料金を支払う

故人が住んでいた家の家賃や光熱費を支払うと、「相続財産を管理した」と見なされることがあります。未払いの請求が届いた場合でも、相続放棄の手続きを終えてから対応するのが安全です。

4. 賃貸契約の更新手続きをする

故人が住んでいた賃貸物件の契約を、家族が代わりに更新すると「賃貸契約を引き継いだ」と判断されることがあります。相続放棄を考えている場合は、契約更新手続きを行わないようにしましょう。

まとめ

相続放棄をすると、基本的に遺品整理費用を負担する必要はありませんが、「管理責任」が発生するため放置はできません。特に、不動産や賃貸物件に関する管理が求められることがあるため、放棄前にしっかりと確認しておくことが大切です。

また、相続放棄を検討している場合、遺品の売却や財産の使用をすると、相続を承認したと見なされるリスクがあります。不要なトラブルを避けるためにも、手続きが完了するまでは故人の財産に手をつけないようにしましょう。

遺品整理の費用を誰が払うかで揉めたときの解決策

遺品整理の費用負担を巡って相続人同士で意見が合わず、トラブルに発展するケースは少なくありません。特に、費用の分担方法や支払い義務に関する認識が相続人ごとに異なると、話し合いが難航し、遺品整理自体が進まないこともあります。

ここでは、費用負担の話し合いをスムーズに進める方法や、法律相談が必要なケース、立て替えや分割払いの可能性について解説します。

費用負担の話し合いをスムーズに進める方法

遺品整理の費用負担について揉める主な原因は、支払うべき相続人が明確でないことや、負担割合に納得できないことです。トラブルを避けるためには、以下の方法で話し合いを進めるとよいでしょう。

1. 事前に相続人全員で費用負担について話し合う

遺品整理を始める前に、相続人全員で集まり、誰がどれだけ負担するのかを決めておくことが重要です。電話やメールではなく、対面やオンライン会議で話し合うと認識のズレを減らせます。

2. 遺品整理の見積もりを取得し、具体的な費用を明確にする

費用の全体像が不明瞭なまま話し合うと、「想像以上に高額だった」「この金額なら払えない」といった不満が出る可能性があります。事前に遺品整理業者から見積もりを取得し、具体的な金額を提示しましょう。

3. 各自の経済状況を考慮した負担方法を検討する

相続人全員が同じ経済状況とは限りません。均等に分担するだけでなく、財産を多く相続した人が多めに負担する、負担割合を調整するなどの柔軟な対応も選択肢の一つです。

4. 書面に残し、後々のトラブルを防ぐ

話し合いがまとまったら、負担割合や支払い方法を文書化し、相続人全員で共有することが大切です。LINEやメールのやり取りでも構いませんが、後で「そんな話は聞いていない」とならないように、正式な合意を残しておくことが望ましいです。

法律相談や専門家に依頼するべきケースとは?

話し合いで解決できない場合や、法律的なトラブルに発展しそうな場合は、専門家に相談することを検討しましょう。 特に以下のようなケースでは、司法書士や弁護士などの専門家の介入が有効です。

| 相談すべきケース | 主な問題点 | 相談先 |

|---|---|---|

| 相続人同士で意見が対立し、合意が得られない | 「均等負担すべき」「多くもらった人が負担すべき」など主張が異なる | 弁護士、司法書士 |

| 故人の財産が未整理で、負債の有無が不明 | 相続放棄をするべきか、遺産から支払えるのか分からない | 司法書士、税理士 |

| 相続人が遠方に住んでおり、話し合いが難しい | 直接会えず意見調整ができない | 遺産整理の専門家 |

| 費用を相続財産から支払うか、個人で負担するか揉めている | 相続税や債務控除の適用可否を確認したい | 税理士、弁護士 |

| 遺産分割協議が進まず、遺品整理が滞っている | 相続登記や遺産分割協議書の作成が必要 | 司法書士、弁護士 |

専門家を介入させるメリットは、法律的な根拠をもとに解決策を提示してもらえる点です。特に、弁護士が間に入ると、公平な視点で解決策を示してもらえるため、相続人同士の感情的な対立を和らげる効果も期待できます。

費用の立て替えや分割払いは可能か?

遺品整理の費用が高額になり、一括で支払うのが難しい場合、立て替えや分割払いが可能かどうかも検討する必要があります。

1. 相続人の中で立て替えをする

相続人のうち、経済的に余裕がある人が一時的に立て替え、後で相続財産や他の相続人から精算する方法があります。立て替える場合は、必ず領収書を保管し、清算時に証明できるようにすることが重要です。

2. 業者に分割払いが可能か確認する

多くの遺品整理業者はクレジットカード払いに対応しており、一括払いが難しい場合でも分割払いを選択できることがあります。また、一部の業者では独自の分割プランを提供している場合もあるので、見積もり時に確認してみるとよいでしょう。

3. 遺産から支払う

故人が残した現金や預貯金から支払うことも可能です。ただし、遺産分割が完了する前に費用を支払う場合、他の相続人の合意が必要になるため、勝手に引き出さないよう注意が必要です。

4. 買取サービスを活用する

遺品の中に価値のあるものがあれば、買取業者に売却し、その資金を費用に充てることも検討できます。特に、貴金属や骨董品、ブランド品などは高額査定が期待できるため、少しでも負担を減らす方法として有効です。

まとめ

遺品整理の費用負担で揉めた場合は、まず相続人全員で冷静に話し合い、見積もりを共有し、負担方法を決めることが大切です。それでも解決しない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、公平な視点で解決策を提示してもらうのが有効です。

また、費用の支払いが難しい場合は、立て替えや分割払い、買取サービスの活用など、柔軟な方法を検討することも重要です。感情的な対立を避け、円滑に遺品整理を進めるために、ルールを明確にして合意形成を行うことが最善の解決策となるでしょう。

よくある質問Q&A【遺品整理の費用負担に関する疑問を解決】

遺品整理の費用負担については、多くの人が疑問を持つポイントです。ここでは、税金控除の対象になるかどうか、賃貸住宅の遺品整理費用は誰が支払うのか、遺言書で指定された場合の扱いについて詳しく解説します。

遺品整理の費用は税金の控除対象になる?

基本的に、遺品整理の費用は税金の控除対象にはなりません。 相続税の計算において控除できる費用は、故人の債務や葬儀費用に限られているため、遺品整理費用は「相続財産の維持や管理のための支出」とみなされず、相続税の計算上の控除対象とはなりません。

ただし、以下のようなケースでは、遺品整理費用が一部控除される可能性があります。

| ケース | 控除の可否 | 解説 |

|---|---|---|

| 遺品整理業者への支払い | × | 遺産管理の一環とみなされ、控除対象外 |

| 遺品の売却・処分費用 | × | 遺産の整理にかかる費用として認められない |

| 相続財産の管理に必要な費用 | △ | 故人の自宅を売却するための整理費用として認められる場合がある |

| 不動産の維持・管理に関わる費用 | △ | 相続税法上、財産管理費として一部控除可能なケースも |

相続税の控除が認められるかどうかは、税務署や税理士に相談して確認することをおすすめします。

賃貸住宅の遺品整理費用は誰が負担する?

故人が賃貸住宅に住んでいた場合、遺品整理費用を誰が負担するのかは、契約内容や相続の状況によって異なります。

1. 相続人が遺品整理を行う場合

相続人が遺産を引き継ぐ場合、遺品整理の費用も相続人が負担するのが原則です。ただし、契約内容によっては、原状回復費用や遺品整理費用の一部を敷金や保証金から差し引ける場合があります。

2. 相続放棄をした場合

相続放棄をすると、遺品整理を行う義務もなくなります。しかし、賃貸契約の解約や部屋の管理が必要なため、大家や管理会社が遺品整理を行い、その費用を敷金などから充当するケースが多くなります。敷金では足りない場合、連帯保証人が費用を負担することがあります。

3. 連帯保証人がいる場合

故人の賃貸契約に連帯保証人がいる場合、賃貸契約の解約手続きや遺品整理費用の負担を求められる可能性があります。連帯保証人には故人の未払賃料や原状回復費用を支払う義務があるため、事前に契約内容を確認しておくことが重要です。

| 状況 | 負担者 | 補足 |

|---|---|---|

| 相続人が相続を承認 | 相続人 | 遺品整理業者の手配、費用負担を行う |

| 相続人が相続放棄 | 大家・管理会社 | 敷金や保証金で賄えない場合、連帯保証人が負担 |

| 連帯保証人がいる | 連帯保証人 | 賃貸契約に基づき、未払い分を請求される可能性あり |

ポイント:相続放棄をしても、管理責任があるため、大家や管理会社としっかり相談することが重要です。

遺言書に「費用はこの人が払う」と書かれていた場合は?

遺言書に「遺品整理の費用は○○が負担する」と明記されている場合、その内容は基本的に法的拘束力を持ちます。 ただし、相続人全員が合意すれば、別の負担方法を決めることも可能です。

1. 遺言書が法的に有効である場合

公正証書遺言など、正式な手続きで作成された遺言書に費用負担の指示がある場合、原則としてその内容に従います。遺言書の内容に納得できない場合でも、相続人全員が合意すれば変更可能です。

2. 負担者が遺産を相続しない場合

もし遺言書に「長男が遺品整理の費用を負担する」と書かれていたとしても、長男が相続放棄をした場合、その義務は無効になります。その場合、他の相続人や相続財産から費用を捻出する方法を検討することになります。

3. 負担者が支払えない場合

遺言書の指示通りに費用を支払うのが困難な場合、相続人全員で話し合い、遺産分割の際に費用負担を考慮することが一般的です。例えば、「遺産の一部を売却して費用に充てる」「全員で分担する」といった方法が考えられます。

4. 遺言書に記載がない場合

遺言書に遺品整理費用の負担者が明記されていない場合は、相続人全員が協議し、負担方法を決めることになります。負担割合や支払い方法については、相続財産の状況を考慮しながら決めることが重要です。

| 状況 | 対応方法 |

|---|---|

| 遺言書に費用負担者の指定がある | 原則としてその内容に従う |

| 指定された負担者が相続放棄した | 負担義務はなくなる |

| 負担者が支払い困難 | 相続人全員で協議し、別の方法を検討 |

| 遺言書に記載がない | 相続人全員で話し合い、負担方法を決定 |

遺言書に基づく費用負担は、相続人の協議によって変更することも可能です。負担が難しい場合は、早めに話し合いを行い、合意形成を目指しましょう。

まとめ

遺品整理の費用負担に関する疑問は多くありますが、税金の控除対象にならないこと、賃貸住宅では相続人や連帯保証人が負担する可能性があること、遺言書の内容によって負担方法が異なることを理解しておくことが重要です。

費用負担に関して不安がある場合は、相続人全員で話し合い、弁護士や税理士などの専門家に相談することも一つの解決策です。